214

Die Düsseldorfer März-Ausstellungen.

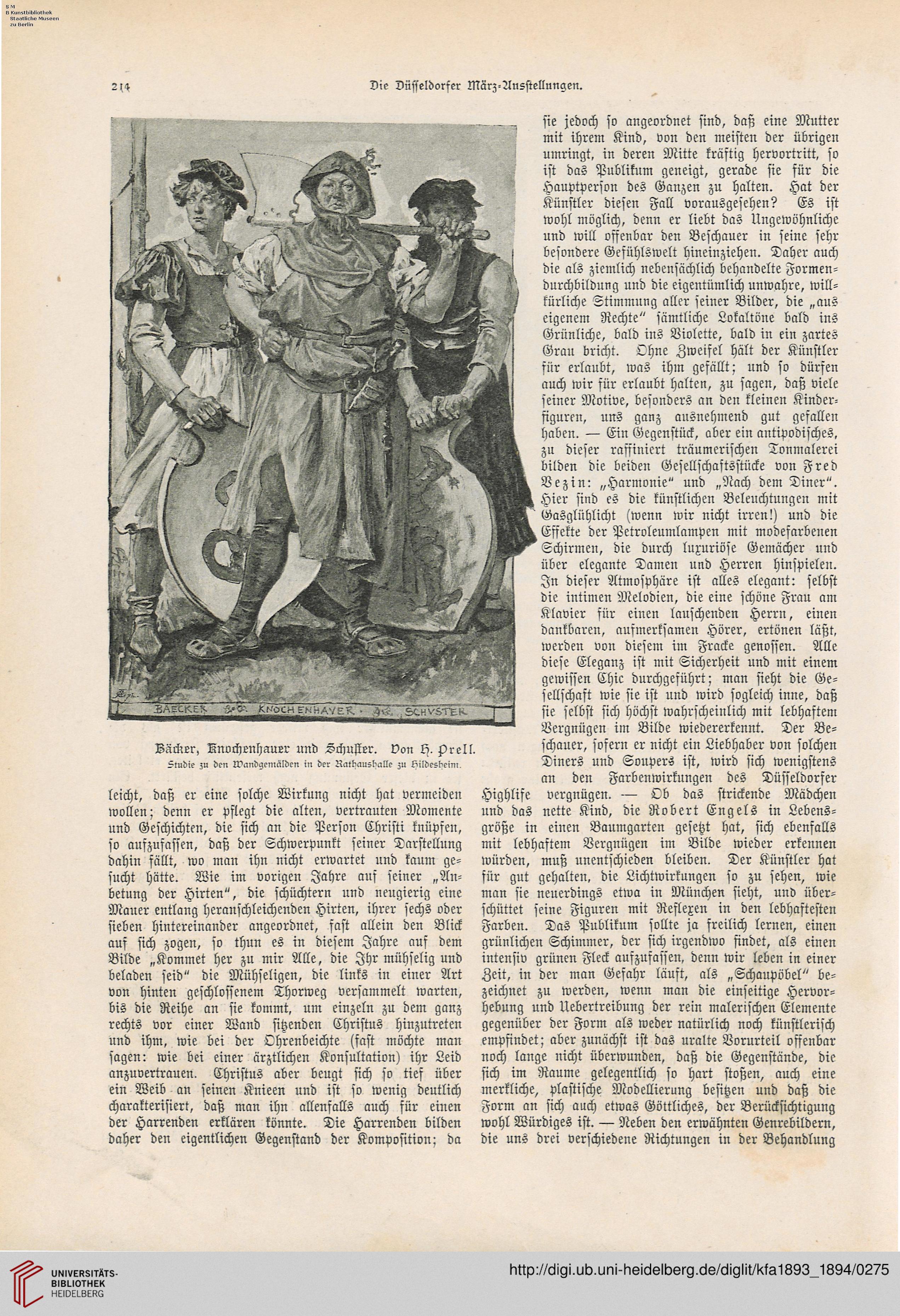

Bäcker, Lnochenhaurr und Schuger. von ks. Prell.

leicht, daß er eine solche Wirkung nicht hat vermeiden

wollen; denn er Pflegt die alten, vertrauten Momente

und Geschichten, die sich an die Person Christi knüpfen,

so aufzufassen, daß der Schwerpunkt seiner Darstellung

dahin fällt, wo man ihn nicht erwartet und kaum ge-

sucht hätte. Wie im vorigen Jahre ans seiner „An-

betung der Hirten", die schüchtern und neugierig eine

Mauer entlang heranschleichenden Hirten, ihrer sechs oder

sieben hintereinander angeordnet, fast allein den Blick

auf sich zogen, so thun es in diesem Jahre auf dem

Bilde „Kommet her zu mir Alle, die Ihr mühselig und

beladen seid" die Mühseligen, die links in einer Art

von hinten geschlossenem Thorweg versammelt warten,

bis die Reihe an sie kommt, um einzeln zu dem ganz

rechts vor einer Wand sitzenden Christus hinzutreten

und ihm, wie bei der Ohrenbeichte (fast möchte man

sagen: wie bei einer ärztlichen Konsultation) ihr Leid

anzuvertrauen. Christus aber beugt sich so tief über

ein Weib an seinen Knieen und ist so wenig deutlich

charakterisiert, daß man ihn allenfalls auch für einen

der Harrenden erklären könnte. Die Harrenden bilden

daher den eigentlichen Gegenstand der Komposition; da

sie jedoch so angeordnet sind, daß eine Mutter

mit ihrem Kind, von den meisten der übrigen

umringt, in deren Mitte kräftig hervortritt, so

ist das Publikum geneigt, gerade sie für die

Hauptperson des Ganzen zu halten. Hat der

Künstler diesen Fall vorausgesehen? Es ist

wohl möglich, denn er liebt das Ungewöhnliche

und will offenbar den Beschauer in seine sehr

besondere Gefühlswelt hineinziehen. Daher auch

die als ziemlich nebensächlich behandelte Formen-

durchbildung und die eigentümlich unwahre, will-

kürliche Stimmung aller seiner Bilder, die „aus

eigenem Rechte" sämtliche Lokaltöne bald ins

Grünliche, bald ins Violette, bald in ein zartes

Grau bricht. Ohne Zweifel hält der Künstler

für erlaubt, was ihm gefällt; und so dürfen

auch wir für erlaubt halten, zu sagen, daß viele

seiner Motive, besonders an den kleinen Kinder-

figuren, uns ganz ausnehmend gut gefallen

haben. — Ein Gegenstück, aber ein antipodisches,

zu dieser raffiniert träumerischen Tonmalerei

bilden die beiden Gesellschastsstücke von Fred

Vezin: „Harmonie" und „Nach dem Diner".

Hier sind es die künstlichen Beleuchtungen mit

Gasglühlicht (wenn wir nicht irren!) und die

Effekte der Petroleumlampen mit modefarbenen

Schirmen, die durch luxuriöse Gemächer und

über elegante Damen und Herren Hinspielen.

In dieser Atmosphäre ist alles elegant: selbst

die intimen Melodien, die eine schöne Frau am

Klavier für einen lauschenden Herrn, einen

dankbaren, aufmerksamen Hörer, ertönen läßt,

werden von diesem im Fracke genossen. Alle

diese Eleganz ist mit Sicherheit und mit einem

gewissen Chic durchgeführt; man sieht die Ge-

sellschaft wie sie ist und wird sogleich inne, daß

sie selbst sich höchst wahrscheinlich mit lebhaftem

Vergnügen im Bilde wiedererkennt. Der Be-

schauer, sofern er nicht ein Liebhaber von solchen

Diners und Soupers ist, wird sich wenigstens

an den Farbenwirkungen des Düsseldorfer

Highlife vergnügen. — Ob das strickende Mädchen

und das nette Kind, die Robert Engels in Lebens-

größe in einen Baumgarten gesetzt hat, sich ebenfalls

mit lebhaftem Vergnügen im Bilde wieder erkennen

würden, muß unentschieden bleiben. Der Künstler hat

für gut gehalten, die Lichtwirkungen so zu sehen, wie

man sie neuerdings etwa in München sieht, und über-

schüttet seine Figuren mit Reflexen in den lebhaftesten

Farben. Das Publikum sollte ja freilich lernen, einen

grünlichen Schimmer, der sich irgendwo findet, als einen

intensiv grünen Fleck aufzufassen, denn wir leben in einer

Zeit, in der man Gefahr läuft, als „Schaupöbel" be-

zeichnet zu werden, wenn man die einseitige Hervor-

hebung und Uebertreibung der rein malerischen Elemente

gegenüber der Form als weder natürlich noch künstlerisch

empfindet; aber zunächst ist das uralte Vorurteil offenbar

noch lange nicht überwunden, daß die Gegenstände, die

sich im Raume gelegentlich so hart stoßen, auch eine

merkliche, plastische Modellierung besitzen und daß die

Form an sich auch etwas Göttliches, der Berücksichtigung

wohl Würdiges ist. — Neben den erwähnten Genrebildern,

die uns drei verschiedene Richtungen in der Behandlung

Die Düsseldorfer März-Ausstellungen.

Bäcker, Lnochenhaurr und Schuger. von ks. Prell.

leicht, daß er eine solche Wirkung nicht hat vermeiden

wollen; denn er Pflegt die alten, vertrauten Momente

und Geschichten, die sich an die Person Christi knüpfen,

so aufzufassen, daß der Schwerpunkt seiner Darstellung

dahin fällt, wo man ihn nicht erwartet und kaum ge-

sucht hätte. Wie im vorigen Jahre ans seiner „An-

betung der Hirten", die schüchtern und neugierig eine

Mauer entlang heranschleichenden Hirten, ihrer sechs oder

sieben hintereinander angeordnet, fast allein den Blick

auf sich zogen, so thun es in diesem Jahre auf dem

Bilde „Kommet her zu mir Alle, die Ihr mühselig und

beladen seid" die Mühseligen, die links in einer Art

von hinten geschlossenem Thorweg versammelt warten,

bis die Reihe an sie kommt, um einzeln zu dem ganz

rechts vor einer Wand sitzenden Christus hinzutreten

und ihm, wie bei der Ohrenbeichte (fast möchte man

sagen: wie bei einer ärztlichen Konsultation) ihr Leid

anzuvertrauen. Christus aber beugt sich so tief über

ein Weib an seinen Knieen und ist so wenig deutlich

charakterisiert, daß man ihn allenfalls auch für einen

der Harrenden erklären könnte. Die Harrenden bilden

daher den eigentlichen Gegenstand der Komposition; da

sie jedoch so angeordnet sind, daß eine Mutter

mit ihrem Kind, von den meisten der übrigen

umringt, in deren Mitte kräftig hervortritt, so

ist das Publikum geneigt, gerade sie für die

Hauptperson des Ganzen zu halten. Hat der

Künstler diesen Fall vorausgesehen? Es ist

wohl möglich, denn er liebt das Ungewöhnliche

und will offenbar den Beschauer in seine sehr

besondere Gefühlswelt hineinziehen. Daher auch

die als ziemlich nebensächlich behandelte Formen-

durchbildung und die eigentümlich unwahre, will-

kürliche Stimmung aller seiner Bilder, die „aus

eigenem Rechte" sämtliche Lokaltöne bald ins

Grünliche, bald ins Violette, bald in ein zartes

Grau bricht. Ohne Zweifel hält der Künstler

für erlaubt, was ihm gefällt; und so dürfen

auch wir für erlaubt halten, zu sagen, daß viele

seiner Motive, besonders an den kleinen Kinder-

figuren, uns ganz ausnehmend gut gefallen

haben. — Ein Gegenstück, aber ein antipodisches,

zu dieser raffiniert träumerischen Tonmalerei

bilden die beiden Gesellschastsstücke von Fred

Vezin: „Harmonie" und „Nach dem Diner".

Hier sind es die künstlichen Beleuchtungen mit

Gasglühlicht (wenn wir nicht irren!) und die

Effekte der Petroleumlampen mit modefarbenen

Schirmen, die durch luxuriöse Gemächer und

über elegante Damen und Herren Hinspielen.

In dieser Atmosphäre ist alles elegant: selbst

die intimen Melodien, die eine schöne Frau am

Klavier für einen lauschenden Herrn, einen

dankbaren, aufmerksamen Hörer, ertönen läßt,

werden von diesem im Fracke genossen. Alle

diese Eleganz ist mit Sicherheit und mit einem

gewissen Chic durchgeführt; man sieht die Ge-

sellschaft wie sie ist und wird sogleich inne, daß

sie selbst sich höchst wahrscheinlich mit lebhaftem

Vergnügen im Bilde wiedererkennt. Der Be-

schauer, sofern er nicht ein Liebhaber von solchen

Diners und Soupers ist, wird sich wenigstens

an den Farbenwirkungen des Düsseldorfer

Highlife vergnügen. — Ob das strickende Mädchen

und das nette Kind, die Robert Engels in Lebens-

größe in einen Baumgarten gesetzt hat, sich ebenfalls

mit lebhaftem Vergnügen im Bilde wieder erkennen

würden, muß unentschieden bleiben. Der Künstler hat

für gut gehalten, die Lichtwirkungen so zu sehen, wie

man sie neuerdings etwa in München sieht, und über-

schüttet seine Figuren mit Reflexen in den lebhaftesten

Farben. Das Publikum sollte ja freilich lernen, einen

grünlichen Schimmer, der sich irgendwo findet, als einen

intensiv grünen Fleck aufzufassen, denn wir leben in einer

Zeit, in der man Gefahr läuft, als „Schaupöbel" be-

zeichnet zu werden, wenn man die einseitige Hervor-

hebung und Uebertreibung der rein malerischen Elemente

gegenüber der Form als weder natürlich noch künstlerisch

empfindet; aber zunächst ist das uralte Vorurteil offenbar

noch lange nicht überwunden, daß die Gegenstände, die

sich im Raume gelegentlich so hart stoßen, auch eine

merkliche, plastische Modellierung besitzen und daß die

Form an sich auch etwas Göttliches, der Berücksichtigung

wohl Würdiges ist. — Neben den erwähnten Genrebildern,

die uns drei verschiedene Richtungen in der Behandlung