274

Der Kunstausstellungspalast zu Dresden und die neue Kgl. Kunstakademie.

stürmender Tritonen, überrannter Meerwesen darstellt und durch das hinreißende malerisch-plastische Leben,

durch die Energie eines vollen dramatischen Aufschwunges packt. Da sind auch nicht kaltherzige Allegorien,

sondern die Geister des Meeres sind, wie die Gestalten Böcklinscher Bilder, individuell lebende Fabelwesen,

wie sie bei stürmischer See die Einbildung in das Wellengewoge hineindichtet und wie sie bei ruhigem Meer

die Poesie des Wassers verkörpern. Man kann diese Kunstweise nur mit der dramatischen Kunstsprache des

Peter Paul Rubens vergleichen, wenn man sich von ihr eine richtige Vorstellung machen will.

Und wie bei diesem Bildhauer, so ist auch in dem architektonischen Werke von Lipsius das Schematische

und Akademische getilgt. Beide Künstler haben sich in Paris reiche Anregungen geholt und beide haben diese

Anregungen zu einer ganz selbständigen Kunstweise ausgebildet, welche das volle Recht giebt, von einer neuen

Dresdener Kunst zu reden, einer Kunst von großem, monumentalem Charakter, welche durch die Schule des

modernen Realismus gegangen ist und sich zu hoher Eigenart emporgerungen hat. Und wenn die Malerei

in Dresden nur wenig Ursprüngliches hervorbringt und erst darauf hoffen muß, daß verwandte Meister durch

die Neuschöpfungen der anderen Künste sich herangezogen fühlen, so wird die Architektur und Bildhauerei

mit Recht das Wort für sich in Anspruch nehmen dürfen: wir haben eine Kunst. Durch die Berufung von

Wallot, Erbauer des Reichstagsgebäudes, an die Stelle des verstorbenen Lipsius in die Kunstakademie, ist der

Beweis geliefert, daß Dresden auch in einer bedeutenden Richtung fortzuschreiten gewillt ist.

Es ist natürlich, daß der große Geschmack des Baukünstlers Lipsius nicht ohne Einfluß geblieben ist

auf die Bildnereien, welche sein Werk schmücken. Der Haupteinfluß, den er ausübte, und wo er der leitende

Geist gewesen ist, war zunächst die Bestimmung der Größenverhältnisse, welche die Plastik zur Architektur

einnimmt, und hier hat er, rein aus architektonischen Gründen, allen mitwirkenden Künstlern schon die wichtigsten

Vorbedingungen geschaffen. Alle Welt ist einig, daß auf Gottfried Sempers berühmtem Theaterbau die plastischen

Bildwerke in einem Mißverhältnis zum Bau stehen. Sie sind zu klein. Dagegen hat Lipsius ein außer-

ordentlich geschicktes Maß für allen Plastischen Schmuck gegeben, Giebelfeld, Reliefs, Putten, Vollfiguren stehen

überall in einem bedeutsamen Verhältnis zur Architektur, erklären und vollenden diese Architektur und bewirken

ein reiches Leben an den Fassaden und auf den Dächern. Es ist hier zum erstenmale, wie auf der katholischen

Hofkirche in Dresden, wieder geglückt, den plastischen

Schmuck zu einer lebendigen Erzählung zu erheben,

und indem man vielfach mit dem früher gültigen Be-

griff von der sogenannten „klassischen Ruhe" gebrochen

hat und überall den Figuren lebendigere Gebärden,

aufgeregtere Bewegungen zuerteilte, soweit es in ihrem

Charakter lag, hat man das Zusammenwirken von

Architektur und Plastik vielfach schier zu packenden

Eindrücken gesteigert. Der Einfluß von Robert Diez

und seiner Bestrebungen hat sich selbst bei den Schö-

pfungen von Johannes Schilling leise geltend gemacht.

Es haben nämlich plastischen Schmuck für die Kunst-

paläste geliefert: Ernst Hähnel, Johannes Schilling,

Robert Henze, Eppler, Hartmann-Maclean, Offermann,

Rich. König, Bäumer, Hölbe, Hultzsch, Fritzsche, Broß-

mann, Kietz, Engelke, Rassau, Kircheisen, Rühm, Arm-

bruster, Schnauder, Röder, Herzig und noch einige

andere, und man kann schon aus der Anzahl dieser

Namen ermessen, wie reich an bildnerischem Schmuck,

der die Architektur gleichzeitig belebt und steigert, die

neuen Bauwerke sein müssen.

Es ist die Absicht des Erbauers gewesen, eine

Art von Kunstforum zu schaffen. Und in der That,

man schreitet auf der großen Freitreppe der Brühlschen

Terrasse zwischen den vier berühmten Schillingschen

Gruppen, des „Morgens" und „Abends", des „Tages"

und der „Nacht", zu den Kunstpalästen hinauf, als

stiege man nach der Burg von Athen mit ihrem

Parthenon hinauf. Wenn erst alles vollendet ist, wird

man schon auf dem vorderen Teile der Terrassenmauern

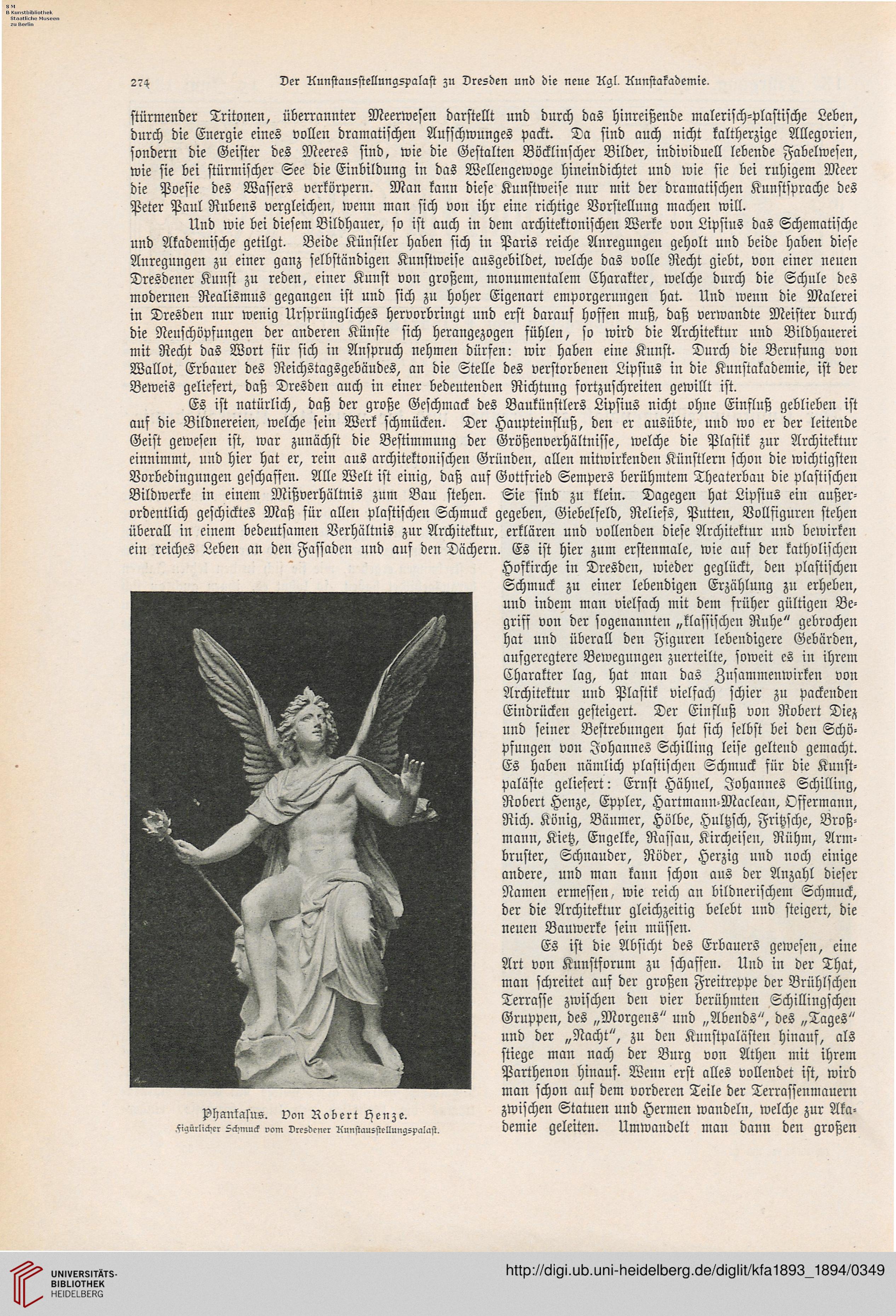

Phantasus. v°n Robert henze. zwischen Statuen und Hermen wandeln, welche zur Aka-

.Ugürlicher Schmuck u°m Dresdener Runstausstellungsxulast. demie geleiten. Umwandelt man dann den großen

Der Kunstausstellungspalast zu Dresden und die neue Kgl. Kunstakademie.

stürmender Tritonen, überrannter Meerwesen darstellt und durch das hinreißende malerisch-plastische Leben,

durch die Energie eines vollen dramatischen Aufschwunges packt. Da sind auch nicht kaltherzige Allegorien,

sondern die Geister des Meeres sind, wie die Gestalten Böcklinscher Bilder, individuell lebende Fabelwesen,

wie sie bei stürmischer See die Einbildung in das Wellengewoge hineindichtet und wie sie bei ruhigem Meer

die Poesie des Wassers verkörpern. Man kann diese Kunstweise nur mit der dramatischen Kunstsprache des

Peter Paul Rubens vergleichen, wenn man sich von ihr eine richtige Vorstellung machen will.

Und wie bei diesem Bildhauer, so ist auch in dem architektonischen Werke von Lipsius das Schematische

und Akademische getilgt. Beide Künstler haben sich in Paris reiche Anregungen geholt und beide haben diese

Anregungen zu einer ganz selbständigen Kunstweise ausgebildet, welche das volle Recht giebt, von einer neuen

Dresdener Kunst zu reden, einer Kunst von großem, monumentalem Charakter, welche durch die Schule des

modernen Realismus gegangen ist und sich zu hoher Eigenart emporgerungen hat. Und wenn die Malerei

in Dresden nur wenig Ursprüngliches hervorbringt und erst darauf hoffen muß, daß verwandte Meister durch

die Neuschöpfungen der anderen Künste sich herangezogen fühlen, so wird die Architektur und Bildhauerei

mit Recht das Wort für sich in Anspruch nehmen dürfen: wir haben eine Kunst. Durch die Berufung von

Wallot, Erbauer des Reichstagsgebäudes, an die Stelle des verstorbenen Lipsius in die Kunstakademie, ist der

Beweis geliefert, daß Dresden auch in einer bedeutenden Richtung fortzuschreiten gewillt ist.

Es ist natürlich, daß der große Geschmack des Baukünstlers Lipsius nicht ohne Einfluß geblieben ist

auf die Bildnereien, welche sein Werk schmücken. Der Haupteinfluß, den er ausübte, und wo er der leitende

Geist gewesen ist, war zunächst die Bestimmung der Größenverhältnisse, welche die Plastik zur Architektur

einnimmt, und hier hat er, rein aus architektonischen Gründen, allen mitwirkenden Künstlern schon die wichtigsten

Vorbedingungen geschaffen. Alle Welt ist einig, daß auf Gottfried Sempers berühmtem Theaterbau die plastischen

Bildwerke in einem Mißverhältnis zum Bau stehen. Sie sind zu klein. Dagegen hat Lipsius ein außer-

ordentlich geschicktes Maß für allen Plastischen Schmuck gegeben, Giebelfeld, Reliefs, Putten, Vollfiguren stehen

überall in einem bedeutsamen Verhältnis zur Architektur, erklären und vollenden diese Architektur und bewirken

ein reiches Leben an den Fassaden und auf den Dächern. Es ist hier zum erstenmale, wie auf der katholischen

Hofkirche in Dresden, wieder geglückt, den plastischen

Schmuck zu einer lebendigen Erzählung zu erheben,

und indem man vielfach mit dem früher gültigen Be-

griff von der sogenannten „klassischen Ruhe" gebrochen

hat und überall den Figuren lebendigere Gebärden,

aufgeregtere Bewegungen zuerteilte, soweit es in ihrem

Charakter lag, hat man das Zusammenwirken von

Architektur und Plastik vielfach schier zu packenden

Eindrücken gesteigert. Der Einfluß von Robert Diez

und seiner Bestrebungen hat sich selbst bei den Schö-

pfungen von Johannes Schilling leise geltend gemacht.

Es haben nämlich plastischen Schmuck für die Kunst-

paläste geliefert: Ernst Hähnel, Johannes Schilling,

Robert Henze, Eppler, Hartmann-Maclean, Offermann,

Rich. König, Bäumer, Hölbe, Hultzsch, Fritzsche, Broß-

mann, Kietz, Engelke, Rassau, Kircheisen, Rühm, Arm-

bruster, Schnauder, Röder, Herzig und noch einige

andere, und man kann schon aus der Anzahl dieser

Namen ermessen, wie reich an bildnerischem Schmuck,

der die Architektur gleichzeitig belebt und steigert, die

neuen Bauwerke sein müssen.

Es ist die Absicht des Erbauers gewesen, eine

Art von Kunstforum zu schaffen. Und in der That,

man schreitet auf der großen Freitreppe der Brühlschen

Terrasse zwischen den vier berühmten Schillingschen

Gruppen, des „Morgens" und „Abends", des „Tages"

und der „Nacht", zu den Kunstpalästen hinauf, als

stiege man nach der Burg von Athen mit ihrem

Parthenon hinauf. Wenn erst alles vollendet ist, wird

man schon auf dem vorderen Teile der Terrassenmauern

Phantasus. v°n Robert henze. zwischen Statuen und Hermen wandeln, welche zur Aka-

.Ugürlicher Schmuck u°m Dresdener Runstausstellungsxulast. demie geleiten. Umwandelt man dann den großen