Die Kunst im Hause

>27

decke. .Die Kaschkai-Teppiche werden von

Nomaden hergestellt und haben eine be-

sonders feine glänzende Wolle. Das Muster

besteht aus primitiven Pflanzen- und Tier-

bildern — Zypressen, Kameelen oder aus

gebogenen Palmwipfeln. Im Handel heißen

diese Teppiche Schiraz- oder Mekkaleppiche,

nach der Ausfuhrstadt Schiraz am persischen

Meerbusen, nnd Jedda, dem Hafen von Mekka.

Die heutige Korassan-Jndustrie ist gegenüber

früher sehr gesunken.

In Zentralasien beschäftigen uns vor allen

die Turkmenischen und Bokhara-Teppiche.

Elftere zeichnen sich durch einen vor-

wiegenden Grundton — rot oder violett —

aus; bei den Bokhara-Teppichen herrscht der

gelbe Ton vor. Die Lrnamentation ist regel-

mäßig eine geometrische, aus Kreuzen und

Vielecken bestehend, nur selten mit vege-

tabilischen Motiven vermischt.

Die kaukasischenTeppiche werden vorzugs-

weise in Dagestan, Karabag und Schirwan

gefertigt, im Handel ist der elftere Name

zumeist bekannt. Ein oberflächliches Unter-

scheidungszeichen dieser Teppiche sind die in

mehreren Reihen geknüpften Fransen, welche

bei persischen Teppichen niemals, bei zentral-

asiatischen selten Vorkommen. Die Orna-

mentation beschränkt sich auf geometrische

oder doch geometrisch stilisierte pflanzliche

Motive. Charakteristisch für sämtliche kau-

kasische Teppiche ist das buntfarbige Aussehen

derselben durch frische, volle und säst immer

harmonisch gestimmte Farbentöne.

Tie anatolischen Teppiche sind uns durch

die Smyrna-Teppiche am bekanntesten. Sie

haben aber auch alle möglichen Wandlungen

erlebt, selbst die Anilinfarben haben sie eine

Zeit lang ausgenommen und die Muster

werden oft auf Bestellung gemacht teils nach

alten türkischen, teils nach andren orienta-

lischen Teppichen, teils nach abendländischem

Geschmack. Die Eingebornen unterscheiden

eine dreifache Musterung: das schiefe, das

Blatt- und das Medaillonmuster; elfteres

ist das älteste, das zweite wird von den Eng-

ländern, das dritte von den Franzosen und

Amerikanern bevorzugt. Der Export von

Smyrna-Teppichen betrug 1880 204 500

türkische Pfund.

Ueber die übrigenTepPicharten noch aus-

sührlich zu reden, dürfte uns erlassen werden,

da sie weniger wichtig sind und das bereits

erwähnte Prachtwerk des österreichischen

Handelsmuseums durch Text und Abbil-

dungen alle wünschenswerten heute möglichen

Aufschlüsse geben wird.

tzgupliche Vrlrachrungen.

ii.»)

Einiges Uber die vier wände

>"Toch immer begegnet man dem Bestreben,

Wände und Decke als Luft zu behandeln.

Man sieht zuiveilen Hausflure und Zimmer-

decken, die sich krampshast quälen einem den

ewigen Frühling, den Uhland schon ahnte,

vorzugaukeln. Ta wird z. B. der Hausflur

durch den Dekorateur zur Loggia umgewandelt,

zwischen deren Säulen oder Pfosten uns

die nackte blaue Luft in erdrückender Nähe

entgegcnlacht. Warum diese gewaltsame

Verläugnung einer ganzen großen Wand?

ist es nicht ein ebenso vergebliches Bemühen,

wie es aller natürlichen Richtschnur Hohn

spricht, wenn man eine feste Wand mit

den Eigenschaften ihres grainn Gegenteils

schmücken will! Dazu kommt die Beleuchtung,

*) I. siehe in Heft 5.

wie sie auf einem Haussture zu sein Pflegt,

man ist genötigt die gemalte und dazu

mehr oder weniger beschattete Lust mit der

durch Fenster und Thüre sichtbaren wirk-

lichen freien Lust zu vergleichen, und man

sieht in der ersteren nur noch die Wand

und die Ölfarbe.

Ja, bei einem vollendeten Kunstwerke,

das bei idealen Beleuchtungszuständen, streng

entsprechender architektonischer Einrichtung

und der nötigen Breite des Flures wirklich

eine angenehme Täuschung erzielte, würde

dieser Eindruck gegen jene Widersprüche

überwiegen, aber wir hätten

in diesem Falle nicht mehr

eine dekorierte Wand, sondern

ein selbständiges Kunstwerk,

bei welchem die ganze Archi-

tektur so von dem Bilde ab-

hängig wäre, daß sie über-

haupt nur diesem zuliebe ge-

schaffen wäre.

Sehen wir uns jenes

Monstrum von Frühlingsluft

nochmals an; da sitzt mitten

auf der ätherischen Bläue eine

mit demselben Äther ange-

strichene Metallkapsel (diese

soll nämlich auch verläugnet

werden), aus welcher sehr sinn-

reich und überraschend ein

Gasarm hervorragt; oft ist

die Gasleitung nicht in der

Wand versteckt, sondern kriecht

mit anmutigem Phlegma

über die Luft hinweg, stell

enweise durch Klammem an

dieselbe festgeheftet.

Nebenbei bemerkt: diese

Leitungsröhren scheinen mir

ein Gegenstand für eine kleine

kunstgewerbliche Aufgabe zu

sein, insofern sie eben häufig

aus allerlei Rücksichten un-

versteckt über Wand und Decke geleitet werden.

Die Klammem müßten hier die Motive zu

einer mehr oder weniger reichen seitwärts

der Röhre lausenden Omamentierung liefern

und das Ganze könnte wie die alten Schmiede-

arbeiten geschwärzt werden. Andererseits

kann die Leitung in einen mit oder ohne

Berührung der Decke von der Wand ab-

stehenden Laiemenarm gelegt werden.

Im übrigen sei betreffs des Wandbildes

noch folgendes erwähnt. Wenn eine Wand

mit einem Bildwerke geschmückt werden soll,

so darf letzteres nicht die ganze Fläche ein-

uehmen, sondern die Wand muß ringsum

soweit sichtbar bleiben, daß sie als solcke

im Gesamteindrucke ihre architektonische Rolle

behält.

Viel zu wenig wird noch die Holzver-

kleidung gewürdigt. Das Holz als weicheres

Material und schlechterer Wärmeleiter ist

dem Gefühle angenehmer als der Stein und

verfehlt nie den entsprechenden behaglichen

Eindruck auss Gmrüt, wenn die Wand,

! soweit man mit ihr in Berührung kommt,

^ also etwa in Manneshöhe, mit Holz getäfelt

^ oder in sonstiger Weise verkleidet wird.

Die Decke eignet sich, ganz abgesehen

von einem vollständigen Wegphantasieren

derselben, sehr wenig zur Aufnahme bildlicher

! Darstellungen, denn solche reizen, im Gegen-

sätze zu ornamentaler Dekoration, welche

durch den angenehmen Gesamteindmck wirkt,

zu eingehenderer Betrachtung, und es wäre

somit ein Konflikt zwischen der Genußsucht

! des Auges und der Bequemlichkeit der

Nackenmuskeln unvermeidlich. Außerdem

ist unser Gefühl so von dem Bewußtsein

des Gesetzes der Schwere und der Begriffe

Oben und Unten beeinflußt, daß^falls nicht

die Darstellungen gemäß dem Standpunkt

des Beschauers in sog. Froschperspektive ge-

halten wären, das Gefühl eine Verletzung

berechtigter Interessen feststellen würde. Einen

geradezu beleidigenden Eindruck aber macht

es, wenn man, nichts Böses ahnend, plötzlich

in gemalten Blumen- und Fruchigehängen

das Gesetz der Schwere wagerecht wirken sieht.

(Die Fortsetzung in den nächsten Heften)

...: .

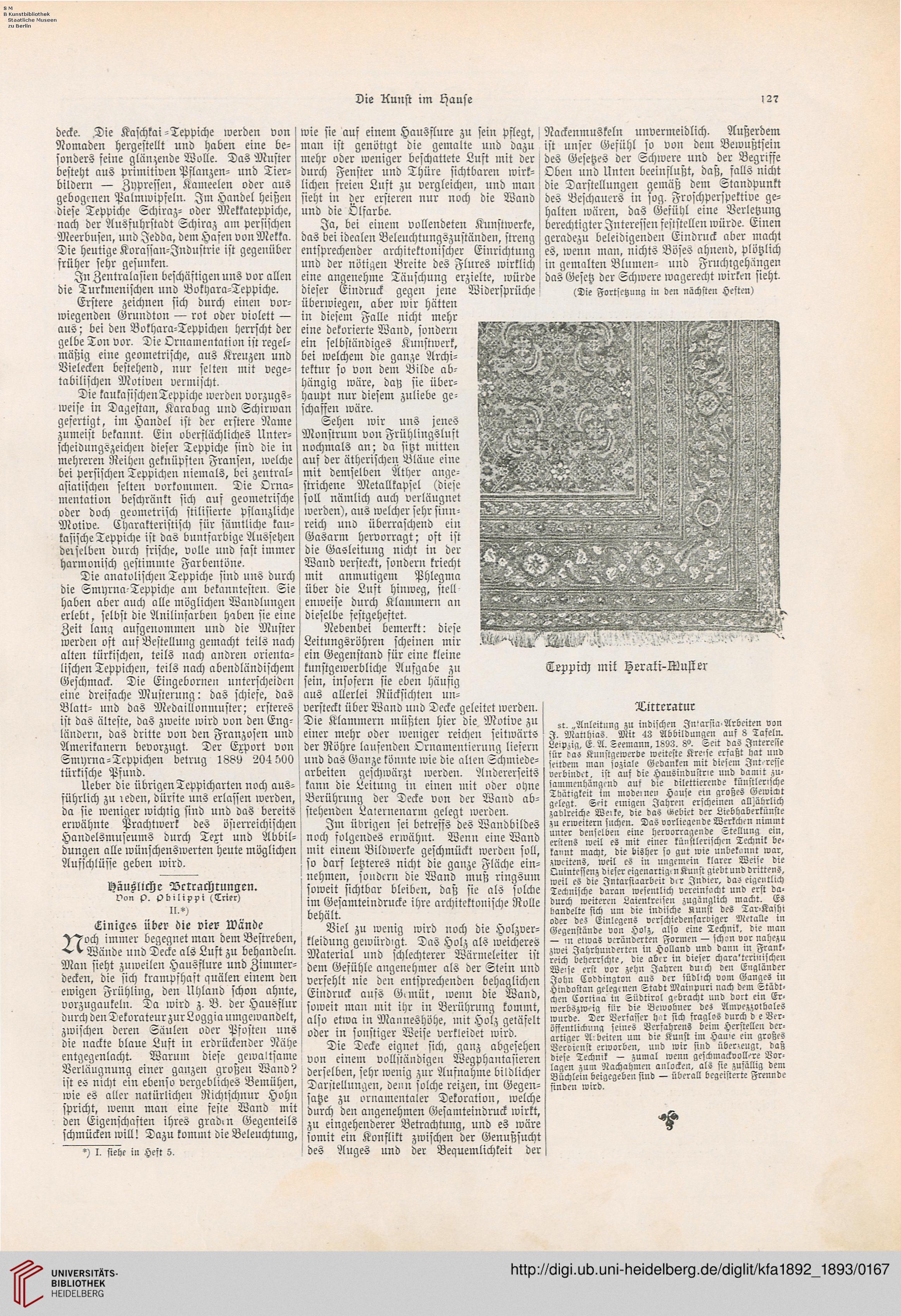

Teppich mit Hersti-Wuster

Lillersrur

-t, „Anleitung zu indischen Intarsia Arbeiten von

I. Matthias. Mit 43 Abbildungen aus 8 Tafeln.

Leipzig, E A. Seemann, 1893. 8°. Seit das Interesse

sür das Kunstgewerbe weiteste Krege erfaßt hat und

seitdem man soziale Gedanken mit diesem Int resse

verbindet, ist aus die Hausindustrie und damit zu-

sammenhängend auf die bilettierende künstlereiche

Tbätigkeit im mode, ne» Hause ein großes Gewicht

gelegt. Seit einigen Jahren erscheinen alljährlich

zablreiche Weile, die das Gebiet der Liebhaberkünste

zu erweitern suchen. Das vorliegende Merkchen nimmt

unter denselben eine hervorragende Stellung ein,

erstens weil es mit einer künstlerischen Technik be-

kannt macht, die bisher so gut wie unbekannt war,

zweitens, weil es in ungemein klarer Weise die

Quintessenz dieser eigenartig,!! Kunst giebtund drittens,

weil es die Jntarsiaarbeit dir Indier, das eigentlich

Technische daran wesentlich vereinsacht und erst da-

durch weiteren Laienkreisen zugänglich macht. Es

bandelte sich NM die indische Kunst des nar-Kashi

oder des Einlegens verschiedenfarbiger Metalle in

Gegenstände von Holz, also eine Technik, die man

— !N etwas veränderten Formen — schon vor nahezu

zwei Jahrhunderten in Holland und dann in Frank-

reich beherrschte, die aber in dieser chara'terinischen

We-se erst vor zehn Jahren durch den Engländer

Job» Coddington aus der südlich vom Ganges in

Hindostan gelegenen Stadt Mainpuri nach dem Städt-

chen Cortina in Südtirol gebracht und dort ein Er-

werbszweig sür die Bewohner des Amvezzothales

wurde. Der Versager h. t sich sraglos durch d e Ver-

öffentlichung seines Verfahrens beim Herstellen der-

artiger A. beiten um die Kunst im Haute ein großes

Verdienst erworben, nnd wir sind überzeugt, daß

diese Technik — zumal wenn geschmackvollere Vor-

lagen zum Nachahmen anlocken, als sie zusällig dem

Büchlein beigegeben sind — überall begeisterte Frennde

finden wird.

>27

decke. .Die Kaschkai-Teppiche werden von

Nomaden hergestellt und haben eine be-

sonders feine glänzende Wolle. Das Muster

besteht aus primitiven Pflanzen- und Tier-

bildern — Zypressen, Kameelen oder aus

gebogenen Palmwipfeln. Im Handel heißen

diese Teppiche Schiraz- oder Mekkaleppiche,

nach der Ausfuhrstadt Schiraz am persischen

Meerbusen, nnd Jedda, dem Hafen von Mekka.

Die heutige Korassan-Jndustrie ist gegenüber

früher sehr gesunken.

In Zentralasien beschäftigen uns vor allen

die Turkmenischen und Bokhara-Teppiche.

Elftere zeichnen sich durch einen vor-

wiegenden Grundton — rot oder violett —

aus; bei den Bokhara-Teppichen herrscht der

gelbe Ton vor. Die Lrnamentation ist regel-

mäßig eine geometrische, aus Kreuzen und

Vielecken bestehend, nur selten mit vege-

tabilischen Motiven vermischt.

Die kaukasischenTeppiche werden vorzugs-

weise in Dagestan, Karabag und Schirwan

gefertigt, im Handel ist der elftere Name

zumeist bekannt. Ein oberflächliches Unter-

scheidungszeichen dieser Teppiche sind die in

mehreren Reihen geknüpften Fransen, welche

bei persischen Teppichen niemals, bei zentral-

asiatischen selten Vorkommen. Die Orna-

mentation beschränkt sich auf geometrische

oder doch geometrisch stilisierte pflanzliche

Motive. Charakteristisch für sämtliche kau-

kasische Teppiche ist das buntfarbige Aussehen

derselben durch frische, volle und säst immer

harmonisch gestimmte Farbentöne.

Tie anatolischen Teppiche sind uns durch

die Smyrna-Teppiche am bekanntesten. Sie

haben aber auch alle möglichen Wandlungen

erlebt, selbst die Anilinfarben haben sie eine

Zeit lang ausgenommen und die Muster

werden oft auf Bestellung gemacht teils nach

alten türkischen, teils nach andren orienta-

lischen Teppichen, teils nach abendländischem

Geschmack. Die Eingebornen unterscheiden

eine dreifache Musterung: das schiefe, das

Blatt- und das Medaillonmuster; elfteres

ist das älteste, das zweite wird von den Eng-

ländern, das dritte von den Franzosen und

Amerikanern bevorzugt. Der Export von

Smyrna-Teppichen betrug 1880 204 500

türkische Pfund.

Ueber die übrigenTepPicharten noch aus-

sührlich zu reden, dürfte uns erlassen werden,

da sie weniger wichtig sind und das bereits

erwähnte Prachtwerk des österreichischen

Handelsmuseums durch Text und Abbil-

dungen alle wünschenswerten heute möglichen

Aufschlüsse geben wird.

tzgupliche Vrlrachrungen.

ii.»)

Einiges Uber die vier wände

>"Toch immer begegnet man dem Bestreben,

Wände und Decke als Luft zu behandeln.

Man sieht zuiveilen Hausflure und Zimmer-

decken, die sich krampshast quälen einem den

ewigen Frühling, den Uhland schon ahnte,

vorzugaukeln. Ta wird z. B. der Hausflur

durch den Dekorateur zur Loggia umgewandelt,

zwischen deren Säulen oder Pfosten uns

die nackte blaue Luft in erdrückender Nähe

entgegcnlacht. Warum diese gewaltsame

Verläugnung einer ganzen großen Wand?

ist es nicht ein ebenso vergebliches Bemühen,

wie es aller natürlichen Richtschnur Hohn

spricht, wenn man eine feste Wand mit

den Eigenschaften ihres grainn Gegenteils

schmücken will! Dazu kommt die Beleuchtung,

*) I. siehe in Heft 5.

wie sie auf einem Haussture zu sein Pflegt,

man ist genötigt die gemalte und dazu

mehr oder weniger beschattete Lust mit der

durch Fenster und Thüre sichtbaren wirk-

lichen freien Lust zu vergleichen, und man

sieht in der ersteren nur noch die Wand

und die Ölfarbe.

Ja, bei einem vollendeten Kunstwerke,

das bei idealen Beleuchtungszuständen, streng

entsprechender architektonischer Einrichtung

und der nötigen Breite des Flures wirklich

eine angenehme Täuschung erzielte, würde

dieser Eindruck gegen jene Widersprüche

überwiegen, aber wir hätten

in diesem Falle nicht mehr

eine dekorierte Wand, sondern

ein selbständiges Kunstwerk,

bei welchem die ganze Archi-

tektur so von dem Bilde ab-

hängig wäre, daß sie über-

haupt nur diesem zuliebe ge-

schaffen wäre.

Sehen wir uns jenes

Monstrum von Frühlingsluft

nochmals an; da sitzt mitten

auf der ätherischen Bläue eine

mit demselben Äther ange-

strichene Metallkapsel (diese

soll nämlich auch verläugnet

werden), aus welcher sehr sinn-

reich und überraschend ein

Gasarm hervorragt; oft ist

die Gasleitung nicht in der

Wand versteckt, sondern kriecht

mit anmutigem Phlegma

über die Luft hinweg, stell

enweise durch Klammem an

dieselbe festgeheftet.

Nebenbei bemerkt: diese

Leitungsröhren scheinen mir

ein Gegenstand für eine kleine

kunstgewerbliche Aufgabe zu

sein, insofern sie eben häufig

aus allerlei Rücksichten un-

versteckt über Wand und Decke geleitet werden.

Die Klammem müßten hier die Motive zu

einer mehr oder weniger reichen seitwärts

der Röhre lausenden Omamentierung liefern

und das Ganze könnte wie die alten Schmiede-

arbeiten geschwärzt werden. Andererseits

kann die Leitung in einen mit oder ohne

Berührung der Decke von der Wand ab-

stehenden Laiemenarm gelegt werden.

Im übrigen sei betreffs des Wandbildes

noch folgendes erwähnt. Wenn eine Wand

mit einem Bildwerke geschmückt werden soll,

so darf letzteres nicht die ganze Fläche ein-

uehmen, sondern die Wand muß ringsum

soweit sichtbar bleiben, daß sie als solcke

im Gesamteindrucke ihre architektonische Rolle

behält.

Viel zu wenig wird noch die Holzver-

kleidung gewürdigt. Das Holz als weicheres

Material und schlechterer Wärmeleiter ist

dem Gefühle angenehmer als der Stein und

verfehlt nie den entsprechenden behaglichen

Eindruck auss Gmrüt, wenn die Wand,

! soweit man mit ihr in Berührung kommt,

^ also etwa in Manneshöhe, mit Holz getäfelt

^ oder in sonstiger Weise verkleidet wird.

Die Decke eignet sich, ganz abgesehen

von einem vollständigen Wegphantasieren

derselben, sehr wenig zur Aufnahme bildlicher

! Darstellungen, denn solche reizen, im Gegen-

sätze zu ornamentaler Dekoration, welche

durch den angenehmen Gesamteindmck wirkt,

zu eingehenderer Betrachtung, und es wäre

somit ein Konflikt zwischen der Genußsucht

! des Auges und der Bequemlichkeit der

Nackenmuskeln unvermeidlich. Außerdem

ist unser Gefühl so von dem Bewußtsein

des Gesetzes der Schwere und der Begriffe

Oben und Unten beeinflußt, daß^falls nicht

die Darstellungen gemäß dem Standpunkt

des Beschauers in sog. Froschperspektive ge-

halten wären, das Gefühl eine Verletzung

berechtigter Interessen feststellen würde. Einen

geradezu beleidigenden Eindruck aber macht

es, wenn man, nichts Böses ahnend, plötzlich

in gemalten Blumen- und Fruchigehängen

das Gesetz der Schwere wagerecht wirken sieht.

(Die Fortsetzung in den nächsten Heften)

...: .

Teppich mit Hersti-Wuster

Lillersrur

-t, „Anleitung zu indischen Intarsia Arbeiten von

I. Matthias. Mit 43 Abbildungen aus 8 Tafeln.

Leipzig, E A. Seemann, 1893. 8°. Seit das Interesse

sür das Kunstgewerbe weiteste Krege erfaßt hat und

seitdem man soziale Gedanken mit diesem Int resse

verbindet, ist aus die Hausindustrie und damit zu-

sammenhängend auf die bilettierende künstlereiche

Tbätigkeit im mode, ne» Hause ein großes Gewicht

gelegt. Seit einigen Jahren erscheinen alljährlich

zablreiche Weile, die das Gebiet der Liebhaberkünste

zu erweitern suchen. Das vorliegende Merkchen nimmt

unter denselben eine hervorragende Stellung ein,

erstens weil es mit einer künstlerischen Technik be-

kannt macht, die bisher so gut wie unbekannt war,

zweitens, weil es in ungemein klarer Weise die

Quintessenz dieser eigenartig,!! Kunst giebtund drittens,

weil es die Jntarsiaarbeit dir Indier, das eigentlich

Technische daran wesentlich vereinsacht und erst da-

durch weiteren Laienkreisen zugänglich macht. Es

bandelte sich NM die indische Kunst des nar-Kashi

oder des Einlegens verschiedenfarbiger Metalle in

Gegenstände von Holz, also eine Technik, die man

— !N etwas veränderten Formen — schon vor nahezu

zwei Jahrhunderten in Holland und dann in Frank-

reich beherrschte, die aber in dieser chara'terinischen

We-se erst vor zehn Jahren durch den Engländer

Job» Coddington aus der südlich vom Ganges in

Hindostan gelegenen Stadt Mainpuri nach dem Städt-

chen Cortina in Südtirol gebracht und dort ein Er-

werbszweig sür die Bewohner des Amvezzothales

wurde. Der Versager h. t sich sraglos durch d e Ver-

öffentlichung seines Verfahrens beim Herstellen der-

artiger A. beiten um die Kunst im Haute ein großes

Verdienst erworben, nnd wir sind überzeugt, daß

diese Technik — zumal wenn geschmackvollere Vor-

lagen zum Nachahmen anlocken, als sie zusällig dem

Büchlein beigegeben sind — überall begeisterte Frennde

finden wird.