von

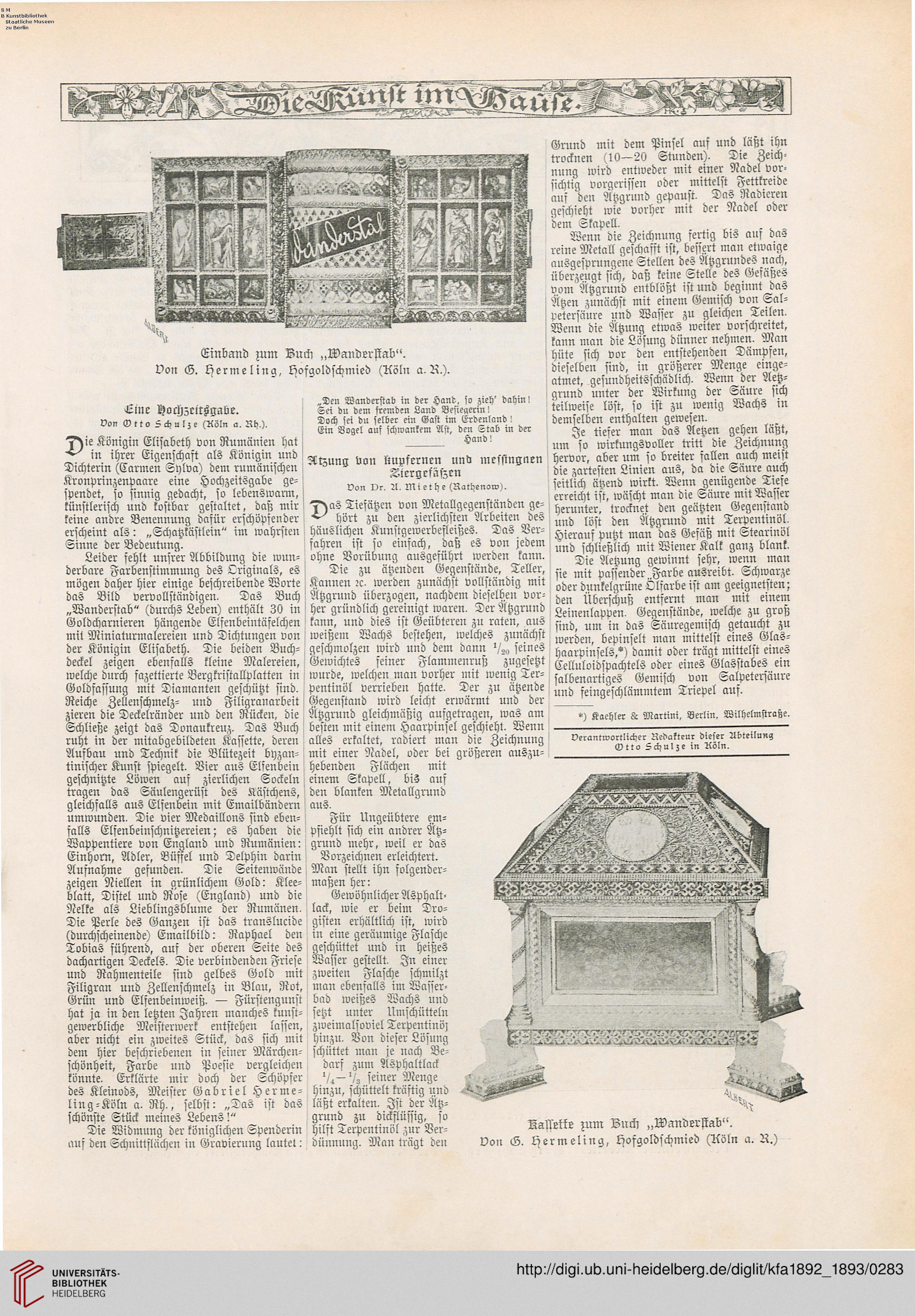

Einband nun Buch „Wandrrstab".

G. Hermeling, Hofgoldschmied (Köln a. R.).

Line tzochzcirsgiibe.

Non Vtto Schulze (Köln a. Rh.).

7>ie Königin Elisabeth von Rumänien hat

^ in ihrer Eigenschaft als Königin und

Dichterin (Carmen Sylva) dem rumänischen

Kronprinzenpaare eine Hochzeilsgabe ge-

spendet, so sinnig gedacht, so lebenswarm,

„Den Wanderstab in der Hand, so zieh' dahin!

Sei du dem fremden Land Besiegerin!

Doch sei du selber ein Gast im Erdenland!

Ein Vogel auf schwankem Ast, den Stab in der

Hand!

Atzung von kupfernen und messingnen

Liergefäszen

von vr. A. Mi et h e (Rathenow).

künstlerisch und kostbar gestaltet, daß mir ^asTiesätzen von Metallgegenständcn ge

kein? oridvp Npripnniinfi dinsi'ir priednlitpndk'v dm'f ru dkN rikrlitdlten Ärsieiten

keine andre Benennung dafür erschöpfender

erscheint als: „Schatzkästlein" im wahrsten

Sinne der Bedeutung.

hört zu den zierlichsten Arbeiten des

häuslichen Kunstgewerbefleißes. Das Ver-

fahren ist so einfach, daß es von jedem

Leider fehlt unsrer Abbildung die wun- j ohne Vorübung ausgeführt werden kann.

Tie zu ätzenden Gegenstände, Teller,

Kannen w. werden zunächst vollständig mit

das Bild vervollständigen. Das Buch ! Ätzgrund überzogen, nachdem dieselben vor-

„Wanderstab" (durchs Leben) enthält 30 in her gründlich gereinigt waren. Der Ätzgrund

derbare Farbenstimmung des Originals, es !

mögen daher hier einige beschreibende Worte

Goldcharnieren hängende Elsenbeintäfelchen

mit Miniaturmalereien und Dichtungen von

der Königin Elisabeth. - - -- -

decket zeigen ebenfalls kleine Malereien,

welche durch fazettierte Bergkristallplatten in

Goldfassung mit Diamanten geschützt sind.

Reiche Zellenschmelz- und Filigranarbeit

zieren die Deckelränder und den Rücken, die

Schließe zeigt das Donaukreuz. Das Buch

ruht in der mitabgebildeten Kassette, deren

Aufbau und Technik die Blütezeit byzan-

tinischer Kunst spiegelt. Vier aus Elfenbein

geschnitzte Löwen auf zierlichen Sockeln

tragen das Säulengerüst des Kästchens,

gleichfalls aus Elfenbein mit Emailbändern

umwunden. Die vier Medaillons sind eben-

falls Elfenbeinschnitzereien; es haben die

Wappentiere von England und Rumänien:

Einhorn, Adler, Büffel und Delphin darin

Aufnahme gefunden. Die Seitenwände

zeigen Mellen in grünlichem Gold: Klee-

blatt, Distel und Rose (England) und die

Nelke als Lieblingsblume der Rumänen.

Die Perle des Ganzen ist das translucide

(durchscheinende) Emailbild: Raphael den

Tobias führend, auf der oberen Seite des

dachartigen Deckels. Die verbindenden Friese

und Rahmenteile sind gelbes Gold mit

Filigran und Zellenschmelz in Blau, Rot,

Grün und Elfenbeinweiß. — Fürstengunst

hat ja in den letzten Jahren manches kunst-

gewerbliche Meisterwerk entstehen lassen,

aber nicht ein zweites Stück, das sich mit

dem hier beschriebenen in seiner Märchen-

schönheit, Farbe und Poesie vergleichen

könnte. Erklärte mir doch der Schöpfer

des Kleinods, Meister Gabriel Herme-

ling-Köln a. Rh., selbst: „Das ist das

schönste Stück meines Lebens!"

Die Widmung der königlichen Spenderin

auf den Schnittflächen in Gravierung lautet:

kann, und dies ist Geübteren zu raten, aus

weißem Wachs bestehen, welches zunächst

Die beiden Buch- geschmolzen wird und dem dann '/s» seines

" ' - Gewichtes feiner Flammenruß zugesetzt

wurde, welchen man vorher mit wenig Ter-

pentinöl verrieben hatte. Ter zu ätzende

Gegenstand wird leicht erwärmt und der

Ätzgrund gleichmäßig aufgetragen, was am

besten mit einem Haarpinsel geschieht. Wenn

alles erkaltet, radiert man die Zeichnung

mit einer Nadel, oder bei größeren auszu-

hebenden Flächen mit

einem Skapell, bis auf

den blanken Metallgrund

aus.

Für Ungeübtere em-

pfiehlt sich ein andrer Ätz-

grund mehr, weil er das

Vorzeichnen erleichtert.

Man stellt ihn folgender-

maßen her:

Gewöhnlicher Asphalt-

lack, wie er beim Dro-

gisten erhältlich ist, wird

in eine geräumige Flasche

geschüttet und in heißes

Wasser gestellt. In einer

zweiten Flasche schmilzt

man ebenfalls im Wasser-

bad weißes Wachs und

setzt unter Umschütteln

zweimalsoviel Terpentinöl

hinzu. Von dieser Lösung

schüttet man je nach Be-

darf zum Asphaltlack

'/j—stz seiner Menge

hinzu, schüttelt kräftig und

läßt erkalten. Ist der Ätz-

grund zu dickflüssig, so

hilft Terpentinöl zur Ver-

dünnung. Man wägt den von

Grund mit dem Pinsel auf und läßt ihn

trocknen (10—20 Stunden). Die Zeich-

nung wird entweder mit einer Nadel vor-

sichtig vorgerissen oder mittelst Fettkreide

auf den Atzgrund gepaust. Das Radieren

geschieht wie vorher mit der Nadel oder

^ dem Skapell.

Wenn die Zeichnung fertig bis auf das

reine Metall geschafft ist, bessert man etwaige

ausgesprungene Stellen des Atzgrundes nach,

überzeugt sich, daß keine Stelle des Gesäßes

vom Ätzgrund entblößt ist und beginnt das

Ätzen zunächst mit einem Gemisch von Sal-

petersäure und Wasser zu gleichen Teilen.

Wenn die Ätzung etwas weiter vorschreitet,

kann man die Lösung dünner nehmen. Man

hüte sich vor den entstehenden Dämpfen,

. dieselben sind, in größerer Menge einge-

^ atmet, gesundheitsschädlich. Wenn der Aetz-

i grund unter der Wirkung der Säure sich

teilweise löst, so ist zu wenig Wachs in

demselben enthalten gewesen.

Je tiefer man das Aetzen gehen läßt,

, um so wirkungsvoller tritt die Zeichnung

hervor, aber um so breiter fallen auch meist

die zartesten Linien aus, da die Säure auch

seitlich ästend wirkt. Wenn genügende Tiefe

erreicht ist, wäscht man die Säure mit Wasser

herunter, trocknet den geätzten Gegenstand

und löst den Ätzgrund mit Terpentinöl.

Hierauf putzt man das Gesäß mit Stearinöl

und schließlich mit Wiener Kalk ganz blank.

Die Aetzung gewinnt sehr, wenn man

sie mit Paffender..Farbe ausreibt. Schwarze

oder dunkelgrüne Ölfarbe ist am geeignetsten;

den Überschuß entfernt man mit einem

. Gegenstände, welche zu groß

sind, um in das Säuregemisch getaucht zu

werden, bepinselt man mittelst eines Glas-

haarpinsels,*) damit oder trägt mittelst eines

Celluloidspachtels oder eines Glasstabes ein

salbenartiges Gemisch von Salpetersäure

und feingeschlämmtem Triepel auf.

«) Kaehler L Martini, Berlin, Wilhelmstraße.

Verantwortlicher Redakteur dieser Abteilung

Otto Schulze in Köln.

Kastelle nun Buch „Wandrrstab".

G. Hermeling, Hofgoldschmied (blöln a. R.)

Einband nun Buch „Wandrrstab".

G. Hermeling, Hofgoldschmied (Köln a. R.).

Line tzochzcirsgiibe.

Non Vtto Schulze (Köln a. Rh.).

7>ie Königin Elisabeth von Rumänien hat

^ in ihrer Eigenschaft als Königin und

Dichterin (Carmen Sylva) dem rumänischen

Kronprinzenpaare eine Hochzeilsgabe ge-

spendet, so sinnig gedacht, so lebenswarm,

„Den Wanderstab in der Hand, so zieh' dahin!

Sei du dem fremden Land Besiegerin!

Doch sei du selber ein Gast im Erdenland!

Ein Vogel auf schwankem Ast, den Stab in der

Hand!

Atzung von kupfernen und messingnen

Liergefäszen

von vr. A. Mi et h e (Rathenow).

künstlerisch und kostbar gestaltet, daß mir ^asTiesätzen von Metallgegenständcn ge

kein? oridvp Npripnniinfi dinsi'ir priednlitpndk'v dm'f ru dkN rikrlitdlten Ärsieiten

keine andre Benennung dafür erschöpfender

erscheint als: „Schatzkästlein" im wahrsten

Sinne der Bedeutung.

hört zu den zierlichsten Arbeiten des

häuslichen Kunstgewerbefleißes. Das Ver-

fahren ist so einfach, daß es von jedem

Leider fehlt unsrer Abbildung die wun- j ohne Vorübung ausgeführt werden kann.

Tie zu ätzenden Gegenstände, Teller,

Kannen w. werden zunächst vollständig mit

das Bild vervollständigen. Das Buch ! Ätzgrund überzogen, nachdem dieselben vor-

„Wanderstab" (durchs Leben) enthält 30 in her gründlich gereinigt waren. Der Ätzgrund

derbare Farbenstimmung des Originals, es !

mögen daher hier einige beschreibende Worte

Goldcharnieren hängende Elsenbeintäfelchen

mit Miniaturmalereien und Dichtungen von

der Königin Elisabeth. - - -- -

decket zeigen ebenfalls kleine Malereien,

welche durch fazettierte Bergkristallplatten in

Goldfassung mit Diamanten geschützt sind.

Reiche Zellenschmelz- und Filigranarbeit

zieren die Deckelränder und den Rücken, die

Schließe zeigt das Donaukreuz. Das Buch

ruht in der mitabgebildeten Kassette, deren

Aufbau und Technik die Blütezeit byzan-

tinischer Kunst spiegelt. Vier aus Elfenbein

geschnitzte Löwen auf zierlichen Sockeln

tragen das Säulengerüst des Kästchens,

gleichfalls aus Elfenbein mit Emailbändern

umwunden. Die vier Medaillons sind eben-

falls Elfenbeinschnitzereien; es haben die

Wappentiere von England und Rumänien:

Einhorn, Adler, Büffel und Delphin darin

Aufnahme gefunden. Die Seitenwände

zeigen Mellen in grünlichem Gold: Klee-

blatt, Distel und Rose (England) und die

Nelke als Lieblingsblume der Rumänen.

Die Perle des Ganzen ist das translucide

(durchscheinende) Emailbild: Raphael den

Tobias führend, auf der oberen Seite des

dachartigen Deckels. Die verbindenden Friese

und Rahmenteile sind gelbes Gold mit

Filigran und Zellenschmelz in Blau, Rot,

Grün und Elfenbeinweiß. — Fürstengunst

hat ja in den letzten Jahren manches kunst-

gewerbliche Meisterwerk entstehen lassen,

aber nicht ein zweites Stück, das sich mit

dem hier beschriebenen in seiner Märchen-

schönheit, Farbe und Poesie vergleichen

könnte. Erklärte mir doch der Schöpfer

des Kleinods, Meister Gabriel Herme-

ling-Köln a. Rh., selbst: „Das ist das

schönste Stück meines Lebens!"

Die Widmung der königlichen Spenderin

auf den Schnittflächen in Gravierung lautet:

kann, und dies ist Geübteren zu raten, aus

weißem Wachs bestehen, welches zunächst

Die beiden Buch- geschmolzen wird und dem dann '/s» seines

" ' - Gewichtes feiner Flammenruß zugesetzt

wurde, welchen man vorher mit wenig Ter-

pentinöl verrieben hatte. Ter zu ätzende

Gegenstand wird leicht erwärmt und der

Ätzgrund gleichmäßig aufgetragen, was am

besten mit einem Haarpinsel geschieht. Wenn

alles erkaltet, radiert man die Zeichnung

mit einer Nadel, oder bei größeren auszu-

hebenden Flächen mit

einem Skapell, bis auf

den blanken Metallgrund

aus.

Für Ungeübtere em-

pfiehlt sich ein andrer Ätz-

grund mehr, weil er das

Vorzeichnen erleichtert.

Man stellt ihn folgender-

maßen her:

Gewöhnlicher Asphalt-

lack, wie er beim Dro-

gisten erhältlich ist, wird

in eine geräumige Flasche

geschüttet und in heißes

Wasser gestellt. In einer

zweiten Flasche schmilzt

man ebenfalls im Wasser-

bad weißes Wachs und

setzt unter Umschütteln

zweimalsoviel Terpentinöl

hinzu. Von dieser Lösung

schüttet man je nach Be-

darf zum Asphaltlack

'/j—stz seiner Menge

hinzu, schüttelt kräftig und

läßt erkalten. Ist der Ätz-

grund zu dickflüssig, so

hilft Terpentinöl zur Ver-

dünnung. Man wägt den von

Grund mit dem Pinsel auf und läßt ihn

trocknen (10—20 Stunden). Die Zeich-

nung wird entweder mit einer Nadel vor-

sichtig vorgerissen oder mittelst Fettkreide

auf den Atzgrund gepaust. Das Radieren

geschieht wie vorher mit der Nadel oder

^ dem Skapell.

Wenn die Zeichnung fertig bis auf das

reine Metall geschafft ist, bessert man etwaige

ausgesprungene Stellen des Atzgrundes nach,

überzeugt sich, daß keine Stelle des Gesäßes

vom Ätzgrund entblößt ist und beginnt das

Ätzen zunächst mit einem Gemisch von Sal-

petersäure und Wasser zu gleichen Teilen.

Wenn die Ätzung etwas weiter vorschreitet,

kann man die Lösung dünner nehmen. Man

hüte sich vor den entstehenden Dämpfen,

. dieselben sind, in größerer Menge einge-

^ atmet, gesundheitsschädlich. Wenn der Aetz-

i grund unter der Wirkung der Säure sich

teilweise löst, so ist zu wenig Wachs in

demselben enthalten gewesen.

Je tiefer man das Aetzen gehen läßt,

, um so wirkungsvoller tritt die Zeichnung

hervor, aber um so breiter fallen auch meist

die zartesten Linien aus, da die Säure auch

seitlich ästend wirkt. Wenn genügende Tiefe

erreicht ist, wäscht man die Säure mit Wasser

herunter, trocknet den geätzten Gegenstand

und löst den Ätzgrund mit Terpentinöl.

Hierauf putzt man das Gesäß mit Stearinöl

und schließlich mit Wiener Kalk ganz blank.

Die Aetzung gewinnt sehr, wenn man

sie mit Paffender..Farbe ausreibt. Schwarze

oder dunkelgrüne Ölfarbe ist am geeignetsten;

den Überschuß entfernt man mit einem

. Gegenstände, welche zu groß

sind, um in das Säuregemisch getaucht zu

werden, bepinselt man mittelst eines Glas-

haarpinsels,*) damit oder trägt mittelst eines

Celluloidspachtels oder eines Glasstabes ein

salbenartiges Gemisch von Salpetersäure

und feingeschlämmtem Triepel auf.

«) Kaehler L Martini, Berlin, Wilhelmstraße.

Verantwortlicher Redakteur dieser Abteilung

Otto Schulze in Köln.

Kastelle nun Buch „Wandrrstab".

G. Hermeling, Hofgoldschmied (blöln a. R.)