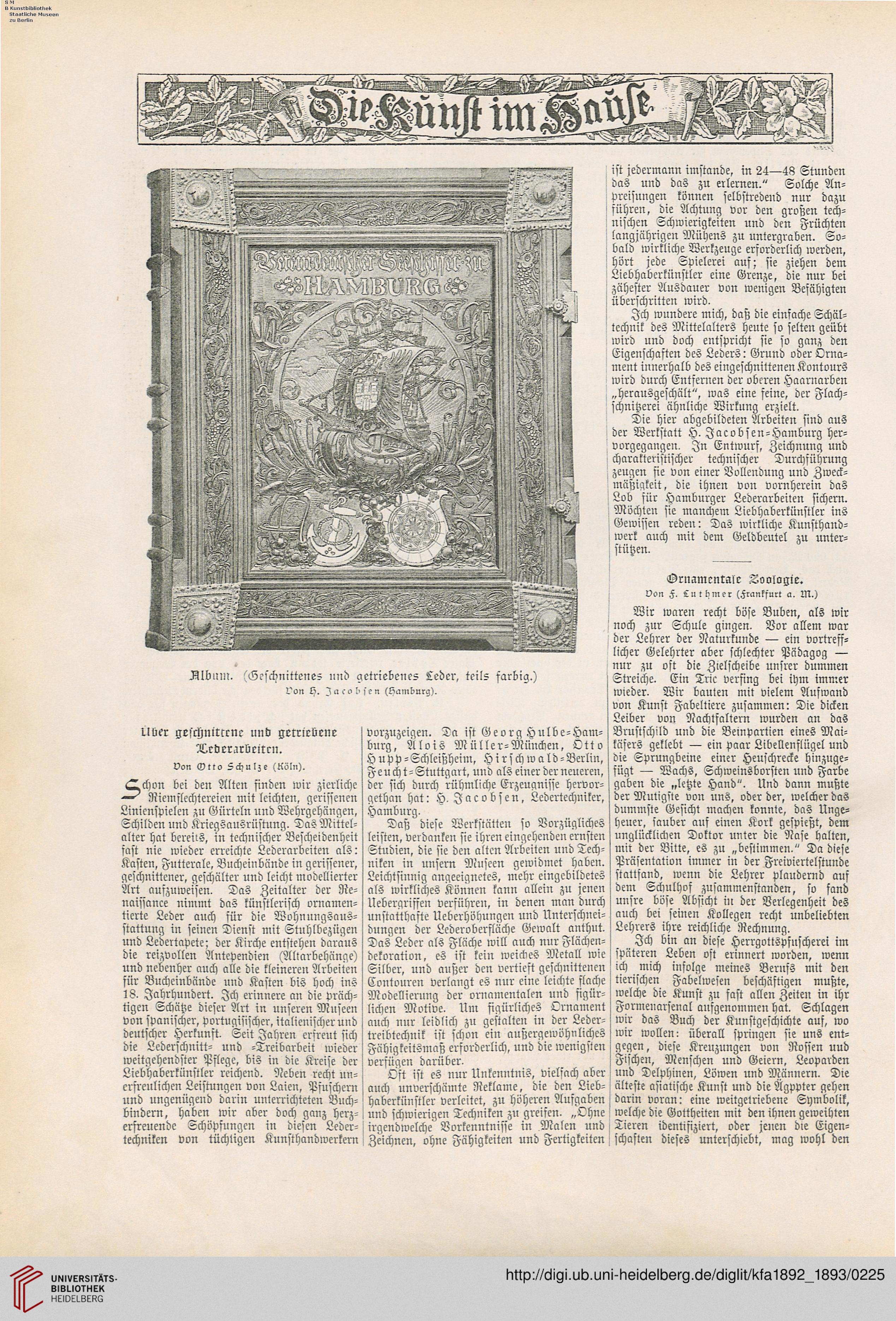

HIbum. (Geschnittene; und getriebenes Leder, teils farbig.)

Über geschnttcrne und getriebene

Trd erarbeite».

von Dtto Schulze (tiöln).

chon bei den Alten finden wir zierliche

Riemflechtereien mit leichten, gerissenen

Linienspielen zu Gürteln und Wehrgehängen,

Schilden und Kriegsausrüstung. Das Mittel-

alter hat bereits, in technischer Bescheidenheit

säst nie wieder erreichte Lederarbeiten als:

Kasten, Futterale, Bucheinbände in gerissener,

geschnittener, geschälter und leicht modellierter

Art aufzuweisen. Das Zeitalter der Re-

naissance nimmt das künstlerisch ornamen-

tierte Leder auch sür die Wohnungsaus-

stattung in seinen Dienst mit Stuhlbezügen

und Ledertapete; der Kirche entstehen daraus

die reizvollen Antependien (Altarbehänge)

und nebenher auch alle die kleineren Arbeiten

für Bucheinbände und Kasten bis hoch ins

18. Jahrhundert. Ich erinnere an die Präch-

tigen Schätze dieser Art in unseren Museen

von spanischer, portugisischer, italienischer und

deutscher Herkunft. Seit Jahren erfreut sich

die Lederschnitt- und -Treibarbeit wieder

weitgehendster Pflege, bis in die Kreise der

Liebhaberkllnstler reichend. Neben recht un-

erfreulichen Leistungen von Laien, Pfuschern

und ungenügend darin unterrichteten Buch-

bindern, haben wir aber doch ganz herz-

erfreuende Schöpfungen in diesen Leder-

techniken von tüchtigen Kunsthandwerkern

vorzuzeigen. Da ist Georg Hulbe-Ham-

bnrg, Alois Müller-München, Otto

Hupp- Schleißheim, Hirschwald- Berlin,

Feuch t-Stuttgart, und als einer der neueren,

der sich durch rühmliche Erzeugnisse hervor-

gethan hat: H. Jacobsen, Ledertechniker,

Hamburg.

Daß diese Werkstätten so Vorzügliches

leisten, verdanken sie ihren eingehenden ernsten

Studien, die sie den alten Arbeiten und Tech-

niken in unfern Museen gewidmet haben.

Leichtsinnig angeeignetes, mehr eingebildetes

als wirkliches Können kann allein zu jenen

Uebergriffen verführen, in denen man durch

unstatthafte Ueberhöhungen und Unterschnei-

dungen der Lederoberfläche Gewalt anthut.

Das Leder als Fläche will auch nur Flächen-

dekoration, es ist kein weiches Metall wie

Silber, und außer den vertieft geschnittenen

Contouren verlangt es nur eine leichte flache

Modellierring der ornamentalen und figür-

lichen Motive. Um figürliches Ornament

auch nur leidlich zu gestalten in der Leder-

treibtechnik ist schon ein außergewöhnliches

Fähigkeitsmaß erforderlich, und die wenigsten

verfügen darüber.

Oft ist cs nur Unkenntnis, vielfach aber

auch unverschämte Reklame, die den Lieb-

haberkünstler verleitet, zu höheren Aufgaben

und schwierigen Techniken zu greifen. „Ohne

irgendwelche Vorkenntnisse in Malen und

Zeichnen, ohne Fähigkeiten und Fertigkeiten

ist jedermann imstande, in 24—48 Stunden

das und das zu erlernen." Solche An-

preisungen können selbstredend nur dazu

führen, die Achtung vor den großen tech-

nischen Schwierigkeiten und den Früchten

langjährigen Mühens zu untergraben. So-

bald wirkliche Werkzeuge erforderlich werden,

hört jede Spielerei auf; sie ziehen dem

Liebhaberkünstler eine Grenze, die nur bei

zähester Ausdauer von wenigen Befähigten

überschritten wird.

Ich wundere mich, daß die einfache Schäl-

tcchnik des Mittelalters heute so selten geübt

wird und doch entspricht sie so ganz den

Eigenschaften des Leders: Grund oder Orna-

ment innerhalb des eingeschnittenen Kontours

wird durch Entfernen der oberen Haarnarben

„herausgeschält", was eine feine, der Flach-

schnitzerei ähnliche Wirkung erzielt.

Die hier abgebildeten Arbeiten sind aus

der Werkstatt H. Jacobsen-Hamburg her-

vorgegangen. In Entwurf, Zeichnung und

charakteristischer technischer Durchführung

, zeugen sie von einer Vollendung und Zweck-

mäßigkeit, die ihnen von vornherein das

Lob für Hamburger Lederarbeilen sichern.

Möchten sie manchem Liebhaberkünstler ins

Gewissen reden: Das wirkliche Kunsthand-

! werk auch mit dem Geldbeutel zu unter-

stützen.

Grnsmcntsle Zoologie.

von F. Lutbmer (Frankfurt a. m.)

Wir waren recht böse Buben, als wir

noch zur Schule gingen. Bor allem war

der Lehrer der Naturkunde — ein vortreff-

licher Gelehrter aber schlechter Pädagog —

nur zu oft die Zielscheibe unsrer dummen

Streiche. Ein Tric verfing bei ihm immer

Mieder. Wir bauten mit vielem Aufwand

von Kunst Fabeltiere zusammen: Die dicken

Leiber von Nachtfaltern wurden an das

Brustschild und die Beinpartien eines Mai-

käfers geklebt — ein paar Libellenflügel und

die Sprungbeine einer Heuschrecke hinzuge-

sügt — Wachs, Schweinsborsten und Farbe

gaben die „letzte Hand". Und dann mußte

der Mutigste von uns, oder der, welcher das

dümmste Gesicht machen konnte, das Unge-

heuer, sauber auf einen Kork gespießt, dem

unglücklichen Doktor unter die Nase halten,

mit der Bitte, es zu „bestimmen." Da diese

Präsentation immer in der Freiviertelstunde

stattfand, wenn die Lehrer plaudernd auf

dem Schulhof zusammenstanden, so fand

unsre böse Absicht in der Verlegenheit des

auch bei seinen Kollegen recht unbeliebten

Lehrers ihre reichliche Rechnung.

Ich bin an diese Herrgottspfuscherei im

späteren Leben oft erinnert worden, wenn

ich mich infolge meines Berufs mit den

tierischen Fabelwesen beschäftigen mußte,

welche die Kunst zu fast allen Zeiten in ihr

Formenarsenal ausgenommen hat. Schlagen

wir das Buch der Kunstgeschichte auf, wo

wir wollen: überall springen sie uns ent-

gegen, diese Kreuzungen von Rossen uud

Fischen, Menschen und Geiern, Leoparden

und Delphinen, Löwen und Männern. Die

älteste asiatische Kunst und die Ägppter gehen

darin voran: eine weitgetriebene Symbolik,

welche die Gottheiten mit den ihnen geweihten

Tieren identifiziert, oder jenen die Eigen-

! schäften dieses unterschiebt, mag wohl den

Über geschnttcrne und getriebene

Trd erarbeite».

von Dtto Schulze (tiöln).

chon bei den Alten finden wir zierliche

Riemflechtereien mit leichten, gerissenen

Linienspielen zu Gürteln und Wehrgehängen,

Schilden und Kriegsausrüstung. Das Mittel-

alter hat bereits, in technischer Bescheidenheit

säst nie wieder erreichte Lederarbeiten als:

Kasten, Futterale, Bucheinbände in gerissener,

geschnittener, geschälter und leicht modellierter

Art aufzuweisen. Das Zeitalter der Re-

naissance nimmt das künstlerisch ornamen-

tierte Leder auch sür die Wohnungsaus-

stattung in seinen Dienst mit Stuhlbezügen

und Ledertapete; der Kirche entstehen daraus

die reizvollen Antependien (Altarbehänge)

und nebenher auch alle die kleineren Arbeiten

für Bucheinbände und Kasten bis hoch ins

18. Jahrhundert. Ich erinnere an die Präch-

tigen Schätze dieser Art in unseren Museen

von spanischer, portugisischer, italienischer und

deutscher Herkunft. Seit Jahren erfreut sich

die Lederschnitt- und -Treibarbeit wieder

weitgehendster Pflege, bis in die Kreise der

Liebhaberkllnstler reichend. Neben recht un-

erfreulichen Leistungen von Laien, Pfuschern

und ungenügend darin unterrichteten Buch-

bindern, haben wir aber doch ganz herz-

erfreuende Schöpfungen in diesen Leder-

techniken von tüchtigen Kunsthandwerkern

vorzuzeigen. Da ist Georg Hulbe-Ham-

bnrg, Alois Müller-München, Otto

Hupp- Schleißheim, Hirschwald- Berlin,

Feuch t-Stuttgart, und als einer der neueren,

der sich durch rühmliche Erzeugnisse hervor-

gethan hat: H. Jacobsen, Ledertechniker,

Hamburg.

Daß diese Werkstätten so Vorzügliches

leisten, verdanken sie ihren eingehenden ernsten

Studien, die sie den alten Arbeiten und Tech-

niken in unfern Museen gewidmet haben.

Leichtsinnig angeeignetes, mehr eingebildetes

als wirkliches Können kann allein zu jenen

Uebergriffen verführen, in denen man durch

unstatthafte Ueberhöhungen und Unterschnei-

dungen der Lederoberfläche Gewalt anthut.

Das Leder als Fläche will auch nur Flächen-

dekoration, es ist kein weiches Metall wie

Silber, und außer den vertieft geschnittenen

Contouren verlangt es nur eine leichte flache

Modellierring der ornamentalen und figür-

lichen Motive. Um figürliches Ornament

auch nur leidlich zu gestalten in der Leder-

treibtechnik ist schon ein außergewöhnliches

Fähigkeitsmaß erforderlich, und die wenigsten

verfügen darüber.

Oft ist cs nur Unkenntnis, vielfach aber

auch unverschämte Reklame, die den Lieb-

haberkünstler verleitet, zu höheren Aufgaben

und schwierigen Techniken zu greifen. „Ohne

irgendwelche Vorkenntnisse in Malen und

Zeichnen, ohne Fähigkeiten und Fertigkeiten

ist jedermann imstande, in 24—48 Stunden

das und das zu erlernen." Solche An-

preisungen können selbstredend nur dazu

führen, die Achtung vor den großen tech-

nischen Schwierigkeiten und den Früchten

langjährigen Mühens zu untergraben. So-

bald wirkliche Werkzeuge erforderlich werden,

hört jede Spielerei auf; sie ziehen dem

Liebhaberkünstler eine Grenze, die nur bei

zähester Ausdauer von wenigen Befähigten

überschritten wird.

Ich wundere mich, daß die einfache Schäl-

tcchnik des Mittelalters heute so selten geübt

wird und doch entspricht sie so ganz den

Eigenschaften des Leders: Grund oder Orna-

ment innerhalb des eingeschnittenen Kontours

wird durch Entfernen der oberen Haarnarben

„herausgeschält", was eine feine, der Flach-

schnitzerei ähnliche Wirkung erzielt.

Die hier abgebildeten Arbeiten sind aus

der Werkstatt H. Jacobsen-Hamburg her-

vorgegangen. In Entwurf, Zeichnung und

charakteristischer technischer Durchführung

, zeugen sie von einer Vollendung und Zweck-

mäßigkeit, die ihnen von vornherein das

Lob für Hamburger Lederarbeilen sichern.

Möchten sie manchem Liebhaberkünstler ins

Gewissen reden: Das wirkliche Kunsthand-

! werk auch mit dem Geldbeutel zu unter-

stützen.

Grnsmcntsle Zoologie.

von F. Lutbmer (Frankfurt a. m.)

Wir waren recht böse Buben, als wir

noch zur Schule gingen. Bor allem war

der Lehrer der Naturkunde — ein vortreff-

licher Gelehrter aber schlechter Pädagog —

nur zu oft die Zielscheibe unsrer dummen

Streiche. Ein Tric verfing bei ihm immer

Mieder. Wir bauten mit vielem Aufwand

von Kunst Fabeltiere zusammen: Die dicken

Leiber von Nachtfaltern wurden an das

Brustschild und die Beinpartien eines Mai-

käfers geklebt — ein paar Libellenflügel und

die Sprungbeine einer Heuschrecke hinzuge-

sügt — Wachs, Schweinsborsten und Farbe

gaben die „letzte Hand". Und dann mußte

der Mutigste von uns, oder der, welcher das

dümmste Gesicht machen konnte, das Unge-

heuer, sauber auf einen Kork gespießt, dem

unglücklichen Doktor unter die Nase halten,

mit der Bitte, es zu „bestimmen." Da diese

Präsentation immer in der Freiviertelstunde

stattfand, wenn die Lehrer plaudernd auf

dem Schulhof zusammenstanden, so fand

unsre böse Absicht in der Verlegenheit des

auch bei seinen Kollegen recht unbeliebten

Lehrers ihre reichliche Rechnung.

Ich bin an diese Herrgottspfuscherei im

späteren Leben oft erinnert worden, wenn

ich mich infolge meines Berufs mit den

tierischen Fabelwesen beschäftigen mußte,

welche die Kunst zu fast allen Zeiten in ihr

Formenarsenal ausgenommen hat. Schlagen

wir das Buch der Kunstgeschichte auf, wo

wir wollen: überall springen sie uns ent-

gegen, diese Kreuzungen von Rossen uud

Fischen, Menschen und Geiern, Leoparden

und Delphinen, Löwen und Männern. Die

älteste asiatische Kunst und die Ägppter gehen

darin voran: eine weitgetriebene Symbolik,

welche die Gottheiten mit den ihnen geweihten

Tieren identifiziert, oder jenen die Eigen-

! schäften dieses unterschiebt, mag wohl den