Mitcnbccher

von Vtto Schulze (Röln)

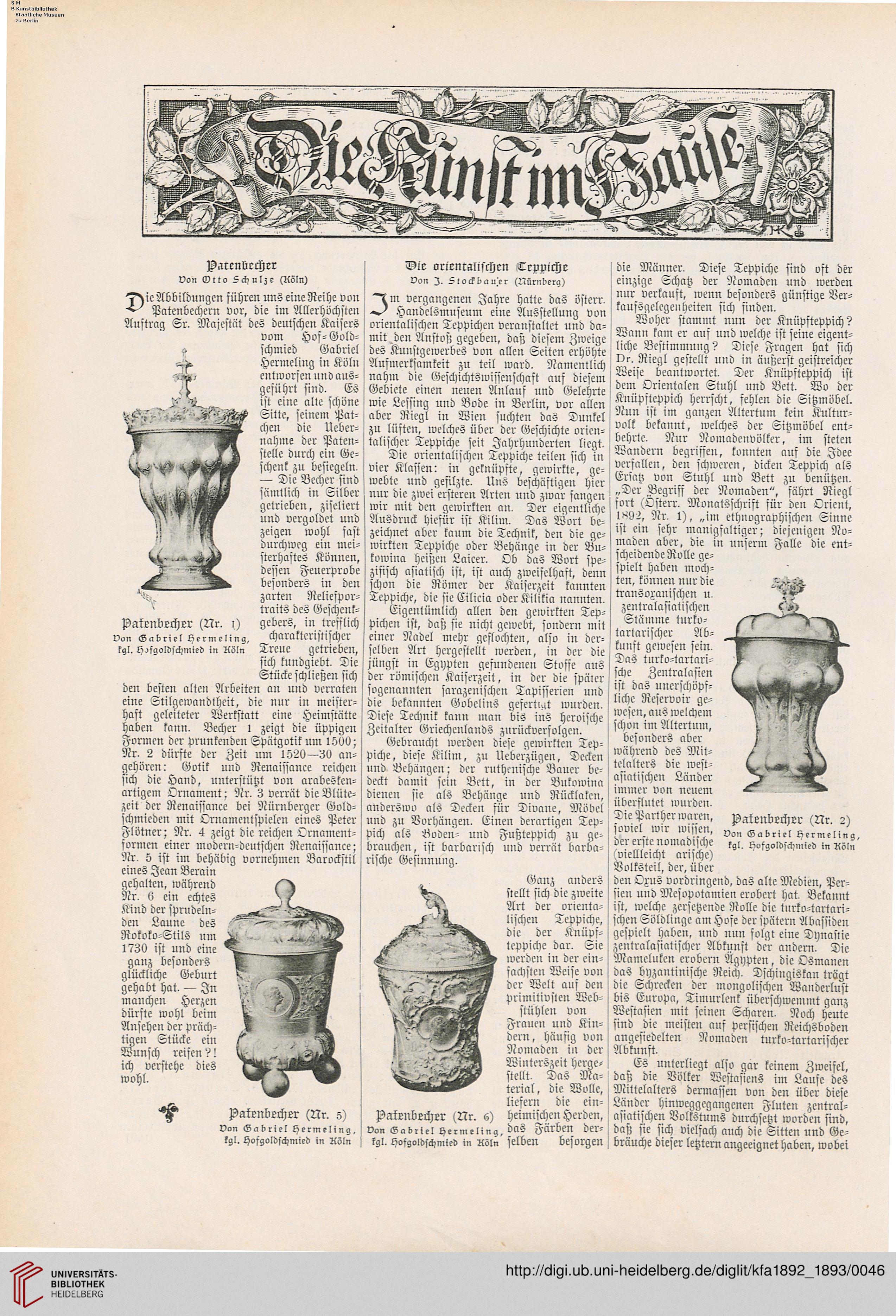

paienbrchrr (Nr. 0

^7>ie Abbildungen führen uns eine Reihe von

Patenbechern vor, die im Allerhöchsten

Auftrag Sr. Majestät des deutschen Kaisers

vom Hof-Gold-

schmied Gabriel

Hermeling in Köln

entworfen und aus-

gesührt sind. Es

ist eine alle schöne

Sitte, seinem Pat-

chen die Ueber-

nahme der Paten-

stelle durch ein Ge-

schenk zu besiegeln.

— Die Becher sind

sämtlich in Silber

getrieben, ziseliert

und vergoldet und

zeigen wohl fast

durchweg ein mei-

sterhaftes Können,

dessen Feuerprobe

besonders in den

zarten Reliefpor-

traits des Gejchenk-

gebers, in trefflich

charakteristischer

Treue getrieben,

sich kundgiebt. Die

Stücke schließen sich

den besten alten Arbeiten an und verraten

eine Stilgewandtheil, die nur in meister-

haft geleiteter Werkstatt eine Heimstätte

haben kann. Becher l zeigt die üppigen

Formen der prunkenden Spätgotik um 1500;

Nr. 2 dürste der Zeit um 1520—30 an-

gehören: Gotik und Renaissance reichen

sich die Hand, unterstützt von arabesken-

artigem Ornament; Nr. 3 verrät die Blüte-

zeit der Renaissance bei Nürnberger Gold-

schmieden mit Ornamentspielen eines Peter

Flötner; Nr. 4 zeigt die reichen Ornament-

sormen einer modern-deutschen Renaissance;

dir. 5 ist im behäbig vornehmen Barockstil

eines Jean Berain

gehalten, während

Nr. 6 ein echtes

Kind der sprudeln-

den Laune des

Rokoko-Stils um

1730 ist und eine

ganz besonders

glückliche Geburt

gehabt hat. — In

manchen Herzen

dürste wohl beim

Ansehen der präch-

tigen Stücke ein

Wunsch reifen?!

ich verstehe dies

wohl.

Pakenbrchrr (Nr. 5)

von Gabriel Hermeling

kgl. Hofgoldschmied in Aöln

Die orientalischen Teppiche

m vergangenen Jahre hatte das öftere.

Handelsmuseum eine Ausstellung von

orientalischen Teppichen veranstaltet und da-

mit den Anstoß gegeben, daß diesem Zweige

des Knnstgewerbes von allen Seiten erhöhte

Aufmerksamkeit zu teil ward. Namentlich

nahm die Geschichtswissenschaft auf diesem

Gebiete einen neuen Anlauf und Gelehrte

wie Lcssing und Bode in Berlin, vor allen

aber Riegl in Wien suchten das Dunkel

zu lüsten, welches über der Geschichte orien-

talischer Teppiche seit Jahrhunderten liegt.

Die orientalischen Teppiche teilen sich in

vier Klassen: in geknüpfte, gewirkte, ge-

webte und gefilzte. Uns beschäftigen hier

nur die zwei elfteren Arten und zwar fangen

wir mit den gewirkten an. Der eigentliche

Ausdruck hiefür ist Kilim. Das Wort be-

zeichnet aber kaum die Technik, den die ge-

wirkten Teppiche oder Behänge in der Bu-

kowina heißen Laicer. Ob das Wort spe-

zifisch asiatisch ist, ist auch zweifelhaft, denn

schon die Römer der Kaiserzeit kannten

Teppiche, die sie Cilicia oder Kilikia nannten.

Eigentümlich allen den gewirkten Tep-

pichen ist, daß sie nicht gewebt, sondern mit

einer Nadel mehr geflochten, also in der-

selben Art hcrgestellt werden, in der die

jüngst in Egypten gefundenen Stoffe aus

der römischen Kaiserzeit, in der die später

sogenannten sarazenischen Tapisserien und

die bekannten Gobelins gefertigt wurden.

Diese Technik kann man bis ins heroische

Zeitalter Griechenlands zurückverfolgen.

Gebraucht werden diese gewirkten Tep-

piche, diese Kilim, zu Ueberzügen, Decken

und Behängen; der ruthcnische Bauer be-

deckt damit sein Bett, in der Bukowina

dienen sie als Behänge und Rücklaken,

anderswo als Decken für Divane, Möbel

und zu Vorhängen. Einen derartigen Tep-

pich als Boden- und Fußteppich zu ge-

brauchen, ist barbarisch und verrät barba-

rische Gesinnung.

Ganz anders

stellt sich die zweite

Art der orienta-

lischen Teppiche,

die der Knüpf-

teppiche dar. Sie

werden in der ein-

fachsten Weise von

der Welt aus den

primitivsten Web-

stühlen von

Frauen und Kin-

dern, häufig von

Nomaden in der

Winterszeit herge-

stellt. Das Ma-

terial, die Wolle,

liefern die ein-

Pasrnbechrr (Nr. s) heimischen Herden,

von Gabriel Hermeling, das Färben der-

kgi. Hofgoidschmied in Köln selben besorgen

die Männer. Diese Teppiche sind oft der

einzige Schatz der Nomaden und werden

nur verkauft, wenn besonders günstige Ver-

kaufsgelegenheiten sich finden.

Woher stammt nun der Knüpfteppich?

Wann kam er auf und welche ist seine eigent-

liche Bestimmung? Diese Fragen hat sich

Dr. Riegl gestellt und in äußerst geistreicher

Weise beantwortet. Der Knüpfteppich ist

dem Orientalen Stuhl und Bett. Wo der

Knüpfteppich herrscht, fehlen die Sitzmöbel.

Nun ist im ganzen Altertum kein Kultur-

volk bekannt, welches der Sitzmöbel ent-

behrte. Nur Nomadenvölker, im steten

Wandern begriffen, konnten auf die Idee

verfallen, den schweren, dicken Teppich als

Ersatz von Stuhl und Bett zu benützen.

„Der Begriff der Nomaden", fährt Riegl

fort (Österr. Monatsschrift für den Orient,

IB92, Nr. 1), „im ethnographischen Sinne

ist ein sehr manigfaltiger; diejenigen No-

maden aber, die in unserm Falle die ent-

scheidende Rolle ge-

spielt haben moch-

ten, können nur die

transoxanischen u.

zentralasiatischen

Stämme turko-

tartarischer Ab-

kunft gewesen sein.

Das turko-tartari-

! sche Zentralasien

ist das unerschöpf-

liche Reservoir ge-

wesen, aus welchem

schon im Altertum,

> besonders aber

während des Mit-

^ telalters die west-

^ asiatischen Länder

immer von neuem

! überflutet wurden.

Die Parther waren,

soviel wir wissen,

der erste nomadische

(viellleicht arische)

Bolksteil, der, über

den Oxus vordringend, das alte Medien, Per-

sien und Mesopotamien erobert hat. Bekannt

ist, welche zersetzende Rolle die tnrko-tartari-

schen Söldlinge am Hofe der spätem Abassiden

gespielt haben, und nun folgt eine Dynastie

zentralasiatischer Abkunft der andern. Die

Mameluken erobern Ägypten, die Osmanen

das byzantinische Reich. Dschingiskan trägt

die Schrecken der mongolischen Wanderlust

bis Europa, Timurlenk überschwemmt ganz

Westasien mit seinen Scharen. Noch heute

sind die meisten auf persischen Reichsboden

angesiedelten Nomaden turko-tartarischer

Abkunft.

Es unterliegt also gar keinem Zweifel,

^ daß die Völker Westasiens im Laufe des

Mittelalters dermassen von den über diese

Länder hinweggegangenen Fluten zentral-

asiatischen Volkstums durchsetzt worden sind,

daß sie sich vielfach auch die Sitten und Ge-

j bräuche dieser letztem angeeignet haben, wobei

von Vtto Schulze (Röln)

paienbrchrr (Nr. 0

^7>ie Abbildungen führen uns eine Reihe von

Patenbechern vor, die im Allerhöchsten

Auftrag Sr. Majestät des deutschen Kaisers

vom Hof-Gold-

schmied Gabriel

Hermeling in Köln

entworfen und aus-

gesührt sind. Es

ist eine alle schöne

Sitte, seinem Pat-

chen die Ueber-

nahme der Paten-

stelle durch ein Ge-

schenk zu besiegeln.

— Die Becher sind

sämtlich in Silber

getrieben, ziseliert

und vergoldet und

zeigen wohl fast

durchweg ein mei-

sterhaftes Können,

dessen Feuerprobe

besonders in den

zarten Reliefpor-

traits des Gejchenk-

gebers, in trefflich

charakteristischer

Treue getrieben,

sich kundgiebt. Die

Stücke schließen sich

den besten alten Arbeiten an und verraten

eine Stilgewandtheil, die nur in meister-

haft geleiteter Werkstatt eine Heimstätte

haben kann. Becher l zeigt die üppigen

Formen der prunkenden Spätgotik um 1500;

Nr. 2 dürste der Zeit um 1520—30 an-

gehören: Gotik und Renaissance reichen

sich die Hand, unterstützt von arabesken-

artigem Ornament; Nr. 3 verrät die Blüte-

zeit der Renaissance bei Nürnberger Gold-

schmieden mit Ornamentspielen eines Peter

Flötner; Nr. 4 zeigt die reichen Ornament-

sormen einer modern-deutschen Renaissance;

dir. 5 ist im behäbig vornehmen Barockstil

eines Jean Berain

gehalten, während

Nr. 6 ein echtes

Kind der sprudeln-

den Laune des

Rokoko-Stils um

1730 ist und eine

ganz besonders

glückliche Geburt

gehabt hat. — In

manchen Herzen

dürste wohl beim

Ansehen der präch-

tigen Stücke ein

Wunsch reifen?!

ich verstehe dies

wohl.

Pakenbrchrr (Nr. 5)

von Gabriel Hermeling

kgl. Hofgoldschmied in Aöln

Die orientalischen Teppiche

m vergangenen Jahre hatte das öftere.

Handelsmuseum eine Ausstellung von

orientalischen Teppichen veranstaltet und da-

mit den Anstoß gegeben, daß diesem Zweige

des Knnstgewerbes von allen Seiten erhöhte

Aufmerksamkeit zu teil ward. Namentlich

nahm die Geschichtswissenschaft auf diesem

Gebiete einen neuen Anlauf und Gelehrte

wie Lcssing und Bode in Berlin, vor allen

aber Riegl in Wien suchten das Dunkel

zu lüsten, welches über der Geschichte orien-

talischer Teppiche seit Jahrhunderten liegt.

Die orientalischen Teppiche teilen sich in

vier Klassen: in geknüpfte, gewirkte, ge-

webte und gefilzte. Uns beschäftigen hier

nur die zwei elfteren Arten und zwar fangen

wir mit den gewirkten an. Der eigentliche

Ausdruck hiefür ist Kilim. Das Wort be-

zeichnet aber kaum die Technik, den die ge-

wirkten Teppiche oder Behänge in der Bu-

kowina heißen Laicer. Ob das Wort spe-

zifisch asiatisch ist, ist auch zweifelhaft, denn

schon die Römer der Kaiserzeit kannten

Teppiche, die sie Cilicia oder Kilikia nannten.

Eigentümlich allen den gewirkten Tep-

pichen ist, daß sie nicht gewebt, sondern mit

einer Nadel mehr geflochten, also in der-

selben Art hcrgestellt werden, in der die

jüngst in Egypten gefundenen Stoffe aus

der römischen Kaiserzeit, in der die später

sogenannten sarazenischen Tapisserien und

die bekannten Gobelins gefertigt wurden.

Diese Technik kann man bis ins heroische

Zeitalter Griechenlands zurückverfolgen.

Gebraucht werden diese gewirkten Tep-

piche, diese Kilim, zu Ueberzügen, Decken

und Behängen; der ruthcnische Bauer be-

deckt damit sein Bett, in der Bukowina

dienen sie als Behänge und Rücklaken,

anderswo als Decken für Divane, Möbel

und zu Vorhängen. Einen derartigen Tep-

pich als Boden- und Fußteppich zu ge-

brauchen, ist barbarisch und verrät barba-

rische Gesinnung.

Ganz anders

stellt sich die zweite

Art der orienta-

lischen Teppiche,

die der Knüpf-

teppiche dar. Sie

werden in der ein-

fachsten Weise von

der Welt aus den

primitivsten Web-

stühlen von

Frauen und Kin-

dern, häufig von

Nomaden in der

Winterszeit herge-

stellt. Das Ma-

terial, die Wolle,

liefern die ein-

Pasrnbechrr (Nr. s) heimischen Herden,

von Gabriel Hermeling, das Färben der-

kgi. Hofgoidschmied in Köln selben besorgen

die Männer. Diese Teppiche sind oft der

einzige Schatz der Nomaden und werden

nur verkauft, wenn besonders günstige Ver-

kaufsgelegenheiten sich finden.

Woher stammt nun der Knüpfteppich?

Wann kam er auf und welche ist seine eigent-

liche Bestimmung? Diese Fragen hat sich

Dr. Riegl gestellt und in äußerst geistreicher

Weise beantwortet. Der Knüpfteppich ist

dem Orientalen Stuhl und Bett. Wo der

Knüpfteppich herrscht, fehlen die Sitzmöbel.

Nun ist im ganzen Altertum kein Kultur-

volk bekannt, welches der Sitzmöbel ent-

behrte. Nur Nomadenvölker, im steten

Wandern begriffen, konnten auf die Idee

verfallen, den schweren, dicken Teppich als

Ersatz von Stuhl und Bett zu benützen.

„Der Begriff der Nomaden", fährt Riegl

fort (Österr. Monatsschrift für den Orient,

IB92, Nr. 1), „im ethnographischen Sinne

ist ein sehr manigfaltiger; diejenigen No-

maden aber, die in unserm Falle die ent-

scheidende Rolle ge-

spielt haben moch-

ten, können nur die

transoxanischen u.

zentralasiatischen

Stämme turko-

tartarischer Ab-

kunft gewesen sein.

Das turko-tartari-

! sche Zentralasien

ist das unerschöpf-

liche Reservoir ge-

wesen, aus welchem

schon im Altertum,

> besonders aber

während des Mit-

^ telalters die west-

^ asiatischen Länder

immer von neuem

! überflutet wurden.

Die Parther waren,

soviel wir wissen,

der erste nomadische

(viellleicht arische)

Bolksteil, der, über

den Oxus vordringend, das alte Medien, Per-

sien und Mesopotamien erobert hat. Bekannt

ist, welche zersetzende Rolle die tnrko-tartari-

schen Söldlinge am Hofe der spätem Abassiden

gespielt haben, und nun folgt eine Dynastie

zentralasiatischer Abkunft der andern. Die

Mameluken erobern Ägypten, die Osmanen

das byzantinische Reich. Dschingiskan trägt

die Schrecken der mongolischen Wanderlust

bis Europa, Timurlenk überschwemmt ganz

Westasien mit seinen Scharen. Noch heute

sind die meisten auf persischen Reichsboden

angesiedelten Nomaden turko-tartarischer

Abkunft.

Es unterliegt also gar keinem Zweifel,

^ daß die Völker Westasiens im Laufe des

Mittelalters dermassen von den über diese

Länder hinweggegangenen Fluten zentral-

asiatischen Volkstums durchsetzt worden sind,

daß sie sich vielfach auch die Sitten und Ge-

j bräuche dieser letztem angeeignet haben, wobei