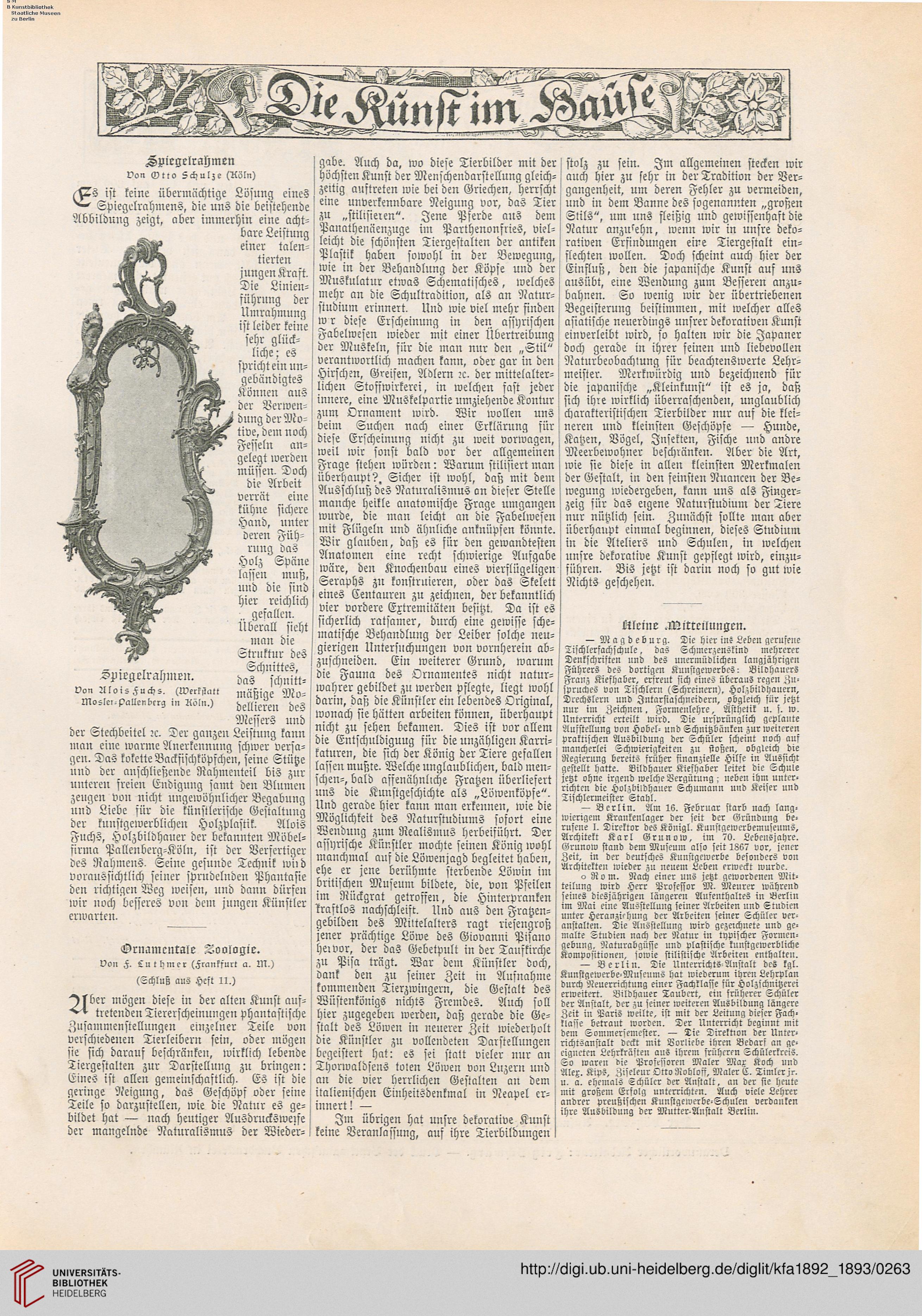

Sxicgrlrstzmen

von Otto Schulze (Köln)

ist keine übermächtige Lösung eines

^ Spiegelrahmens, die uns die beistehende

Abbildung zeigt, aber immerhin eine acht-

bare Leistung

einer talen-

tierten

jungen Kraft.

Die Linien-

führung der

Umrahmung

ist leider keine

sehr glück-

liche; es

spricht ein un-

gebändigtes

Können aus

der Verwen-

dung der Mo-

tive, dem noch

Fesseln an-

gelegt werden

müssen. Doch

die Arbeit

verrät eine

kühne sichere

Hand, unter

deren Füh-

rung das

Holz Späne

lassen muß,

und die sind

hier reichlich

gefallen.

Überall sieht

man die

Struktur des

Schnittes,

das schnitt-

mäßige Mo-

dellieren des

Messers und

der Stechbeitel :c. Der ganzen Leistung kann

man eine warme Anerkennung schwer versa-

gen. Das kokette Backfischköpfche», seine Stütze

und der anschließende Rahmcnteil bis zur

unteren freien Endigung samt den Blumen

zeugen von nicht ungewöhnlicher Begabung

und Liebe für die künstlerische Gestaltung

der kunstgelverblichen Holzplastik. Alois

Fuchs, Holzbildhauer der bekannten Möbel-

firma Pallenberg-Köln, ist der Verfertiger

des Rahmens. Seine gesunde Technik wii d

voraussichtlich seiner sprudelnden Phantasie

den richtigen Weg weisen, und dann dürfen

wir noch besseres von dem jungen Künstler

erwarten.

Apiegelruhmeii.

von Alois Fuchs. (Werkstatt

Mosler-ssallenbcrg in Aöln.)

Gruamenlsle Zoologie.

von F. Lut km er (Frankfurt a. 1U.)

(Schluß aus Heft 11.)

lber mögen diese in der alten Kunst auf-

^ tretenden Tiererscheinungen phantastische

Zusammenstellungen einzelner Teile von

verschiedenen Tierleibern sein, oder mögen

sie sich darauf beschränken, wirklich lebende

Tiergestalten zur Darstellung zu bringen:

Eines ist allen gemeinschastlich. Es ist die

geringe Neigung, das Geschöpf oder seine

Teile so darzustellen, wie die Natur es ge-

bildet hat — nach heutiger Ausdrucksweife

der mangelnde Naturalismus der Wieder-

gabe. Auch da, wo diese Tierbilder mit der

höchsten Kunst der Menschendarstellung gleich-

zeitig austreten wie bei den Griechen, herrscht

eine unverkennbare Neigung vor, das Tier

zu „stilisieren". Jene Pferde aus dem

Panathenäenzuge im Parthenonfries, viel-

leicht die schönsten Tiergestalten der antiken

Plastik haben sowohl in der Bewegung,

wie in der Behandlung der Köpfe und der

Muskulatur etwas Schematisches, welches

mehr an die Schultradition, als an Natur-

studium erinnert. Und wie viel mehr finden

w r diese Erscheinung in den assyrischen

Fabelwesen wieder mit einer Übertreibung

der Muskeln, für die man nur den „Stil"

verantwortlich machen kann, oder gar in den

Hirschen, Greifen, Adlern re. der mittelalter-

lichen Stoffwirkerci, in welchen fast jeder

innere, eine Muskelpartie umziehende Kontur

zum Ornament wird. Wir wollen uns

beim Suchen nach einer Erklärung für

diese Erscheinung nicht zu weit vorwagen,

weil wir sonst bald vor der allgemeinen

Frage stehen würden: Warum stilisiert man

überhaupt?. Sicher ist wohl, daß mit dem

Ausschluß des Naturalismus an dieser Stelle

manche heikle anatomische Frage umgangen

wurde, die man leicht an die Fabelwesen

mit Flügeln und ähnliche anknüpfen könnte.

Wir glauben, daß es für den gewandtesten

Anatomen eine recht schwierige Aufgabe

wäre, den Knochenbau eines Vierflügeligen

Seraphs zu konstruieren, oder das Skelett

eines Centauren zu zeichnen, der bekanntlich

vier vordere Extremitäten besitzt. Da ist es

sicherlich ratsamer, durch eine gewisse sche-

matische Behandlung der Leiber solche neu-

gierigen Untersuchungen von vornherein ab-

zuschneiden. Ein weiterer Grund, warum

die Fauna des Ornamentes nicht natur-

wahrer gebildet zu werden Pflegte, liegt wohl

darin, daß die Künstler ein lebendes Original,

wonach sie hätten arbeiten können, überhaupt

nicht zu sehen bekamen. Dies ist vor allem

die Entschuldigung für die unzähligen Karri-

katuren, die sich der König der Tiere gefallen

lassen mußte. Welche unglaublichen, bald Men-

schen-, bald affenähnliche Fratzen überliefert

uns die Kunstgeschichte als „Löwenköpfe".

Und gerade hier kann man erkennen, wie die

Möglichkeit des Naturstudiums sofort eine

Wendung zum Realismus herbeiführt. Der

assyrische Künstler mochte seinen König wohl

manchmal auf die Löwenjagd begleitet haben,

ehe er jene berühmte sterbende Löwin im

britischen Museum bildete, die, von Pfeilen

im Rückgrat getroffen, die Hinterpranken

kraftlos nachschleift, lind aus den Fratzen-

gebilden des Mittelalters ragt riesengroß

jener prächtige Löwe des Giovanni Pisano

heivor, der das Gebetpult in der Taufkirche

zu Pisa trägt. War dem Künstler doch,

dank den zu seiner Zeit in Ausnahme

kommenden Tierzwingern, die Gestalt des

Wüstenkönigs nichts Fremdes. Auch soll

hier zugegeben werden, daß gerade die Ge-

stalt des Löwen in neuerer Zeit wiederholt

die Künstler zu vollendeten Darstellungen

begeistert hat: es sei statt vieler nur an

Thorwaldsens toten Löwen von Luzern und

an die vier herrlichen Gestalten an dem

italienischen Einheilsdenkmal in Neapel er-

innert! —

Im übrige» hat unsre dekorative Kunst

keine Veranlassung, auf ihre Tierbildungen

! stolz zu sein. Im allgemeinen stecken wir

auch hier zu sehr in der Tradition der Ver-

gangenheit, um deren Fehler zu vermeiden,

und in dem Banne des sogenannten „großen

Stils", um uns fleißig und gewissenhaft die

Natur anzillehn, wenn wir in unsre deko-

rativen Erfindungen eine Tiergestalt ein-

flechten wollen. Doch scheint auch hier der

Einfluß, den die japanische Kunst aus uns

ausübt, eine Wendung zum Besseren anzu-

bahnen. So wenig wir der übertriebenen

Begeisterung beistimmen, mit welcher alles

asiatische neuerdings unsrer dekorativen Kunst

einverleibt wird, so halten wir die Japaner

doch gerade in ihrer feinen und liebevollen

Naturbeobachtung für beachtenswerte Lehr-

meister. Merkwürdig und bezeichnend für

die japanische „Kleinkunst" ist es ja, daß

sich ihre wirklich überraschenden, unglaublich

charakteristischen Tierbilder nur auf die klei-

neren und kleinsten Geschöpfe — Hunde,

Katzen, Vögel, Insekten, Fische und andre

Meerbewohner beschränken. Aber die Art,

wie sie diese in allen kleinsten Merkmalen

der Gestalt, in den feinsten Nuancen der Be-

wegung miedergeben, kann uns als Finger-

zeig für das eigene Naturstudium der Tiere

nur nützlich sein. Zunächst sollte man aber

überhaupt einmal beginnen, dieses Studium

in die Ateliers und Schulen, in welchen

unsre dekorative Kunst gepflegt wird, einzu-

führen. Bis jetzt ist darin noch so gut wie

Nichts geschehen.

Kleine.Miirciluiigen.

— Magdeburg. Die hier ins Leben gerufene

Tischlerfachschule, das Schmerzenskind mehrerer

Denkschriften und des unermüdlichen langjährigen

Führers des dortigen Kunstgewerbes: Bildhauers

Franz Kiefhaber, erfreut sich eines überaus regen Zu-

spruches von Tischlern (Schreinern), Holzbildhauern,

Drechslern und Jntarsiaschneidern, obgleich für jetzt

nur im Zeichnen. Formenlehre, Ästhetik u. s. w.

Unterricht erteilt wird. Die ursvrünglich geplante

Aufstellung von Hobel- und Schnitzbänken zur weiteren

praktischen Ausbildung der Schüler scheint noch auf

mancherlei Schwierigkeiten zu stoßen, obgleich die

Regierung bereits früher finanzielle Hilfe in Aussicht

gestellt hatte. Bildhauer Kiefhaber leitet die Schule

jetzt ohne irgend welche Vergütung ; neben ihm unter-

richten die Holzbildhauer Schumann und Keifer und

Tischlermeister Stahl.

— Berlin. Am 16. Februar starb nach lang-

wierigem Krankenlager der seit der Gründung be-

rufene I. Direktor des Königl. Kunstgewerbemuseums,

Architekt Karl Grunow, im 70. Lebensjahre.

Grunow stand dem Museum also seit 1867 vor, jener

Zeit, in der deutsches Kunstgewerbe besonders von

Architekten wieder zu neuem Leben erweckt wurde.

o Rom. Nach einer uns jetzt gewordenen Mit-

teilung wird Herr Professor M. Meurer während

seines diesjährigen längeren Aufenthaltes in Berlin

im Mai eine Ausstellung seiner Arbeiten und Studien

unter Heranziehung der Arbeiten seiner Schüler ver-

anstalten. Die Ausstellung wird gezeichnete und ge-

malte Studien nach der Natur in typischer Formen-

gebung, Naturabgüsse und plastische kunstgewerbliche

Kompositionen, sowie stilistische Arbeiten enthalten.

— Berlin. Die Unterrichts-Anstalt des kgl.

Kunstgewerbe-Museums hat wiederum ihren Lehrplan

durch'Neuerrichtung einer Fachklasse für Holzschnitzerei

erweitert. Bildhauer Taubert, ein früherer Schüler

der Anstalt, der zu seiner weiteren Ausbildung längere

Zeit in Paris weilte, ist mit der Leitung dieser Fach-

klaye betraut worden. Ter Unterricht beginnt mit

dem Sommersemester. — Tie Direktton der Unter-

richtsanstalt deckt mit Vorliebe ihren Bedarf an ge-

eigneten Lehrkräften aus ihrem früheren Schülerkrcis.

So waren die Professoren Maler Max Koch und

Alex. Kips, Ziseleur Otto Nohloff, Maler C. Timlerjr.

u. a. ehemals Schüler der Anstalt, an der sie heute

mit großem Erfolg unterrichten. Auch viele Lehrer

andrer preußischen Kunstgewerbe-Schulen verdanken

ihre Ausbildung der Mutter-Anstalt Berlin.

von Otto Schulze (Köln)

ist keine übermächtige Lösung eines

^ Spiegelrahmens, die uns die beistehende

Abbildung zeigt, aber immerhin eine acht-

bare Leistung

einer talen-

tierten

jungen Kraft.

Die Linien-

führung der

Umrahmung

ist leider keine

sehr glück-

liche; es

spricht ein un-

gebändigtes

Können aus

der Verwen-

dung der Mo-

tive, dem noch

Fesseln an-

gelegt werden

müssen. Doch

die Arbeit

verrät eine

kühne sichere

Hand, unter

deren Füh-

rung das

Holz Späne

lassen muß,

und die sind

hier reichlich

gefallen.

Überall sieht

man die

Struktur des

Schnittes,

das schnitt-

mäßige Mo-

dellieren des

Messers und

der Stechbeitel :c. Der ganzen Leistung kann

man eine warme Anerkennung schwer versa-

gen. Das kokette Backfischköpfche», seine Stütze

und der anschließende Rahmcnteil bis zur

unteren freien Endigung samt den Blumen

zeugen von nicht ungewöhnlicher Begabung

und Liebe für die künstlerische Gestaltung

der kunstgelverblichen Holzplastik. Alois

Fuchs, Holzbildhauer der bekannten Möbel-

firma Pallenberg-Köln, ist der Verfertiger

des Rahmens. Seine gesunde Technik wii d

voraussichtlich seiner sprudelnden Phantasie

den richtigen Weg weisen, und dann dürfen

wir noch besseres von dem jungen Künstler

erwarten.

Apiegelruhmeii.

von Alois Fuchs. (Werkstatt

Mosler-ssallenbcrg in Aöln.)

Gruamenlsle Zoologie.

von F. Lut km er (Frankfurt a. 1U.)

(Schluß aus Heft 11.)

lber mögen diese in der alten Kunst auf-

^ tretenden Tiererscheinungen phantastische

Zusammenstellungen einzelner Teile von

verschiedenen Tierleibern sein, oder mögen

sie sich darauf beschränken, wirklich lebende

Tiergestalten zur Darstellung zu bringen:

Eines ist allen gemeinschastlich. Es ist die

geringe Neigung, das Geschöpf oder seine

Teile so darzustellen, wie die Natur es ge-

bildet hat — nach heutiger Ausdrucksweife

der mangelnde Naturalismus der Wieder-

gabe. Auch da, wo diese Tierbilder mit der

höchsten Kunst der Menschendarstellung gleich-

zeitig austreten wie bei den Griechen, herrscht

eine unverkennbare Neigung vor, das Tier

zu „stilisieren". Jene Pferde aus dem

Panathenäenzuge im Parthenonfries, viel-

leicht die schönsten Tiergestalten der antiken

Plastik haben sowohl in der Bewegung,

wie in der Behandlung der Köpfe und der

Muskulatur etwas Schematisches, welches

mehr an die Schultradition, als an Natur-

studium erinnert. Und wie viel mehr finden

w r diese Erscheinung in den assyrischen

Fabelwesen wieder mit einer Übertreibung

der Muskeln, für die man nur den „Stil"

verantwortlich machen kann, oder gar in den

Hirschen, Greifen, Adlern re. der mittelalter-

lichen Stoffwirkerci, in welchen fast jeder

innere, eine Muskelpartie umziehende Kontur

zum Ornament wird. Wir wollen uns

beim Suchen nach einer Erklärung für

diese Erscheinung nicht zu weit vorwagen,

weil wir sonst bald vor der allgemeinen

Frage stehen würden: Warum stilisiert man

überhaupt?. Sicher ist wohl, daß mit dem

Ausschluß des Naturalismus an dieser Stelle

manche heikle anatomische Frage umgangen

wurde, die man leicht an die Fabelwesen

mit Flügeln und ähnliche anknüpfen könnte.

Wir glauben, daß es für den gewandtesten

Anatomen eine recht schwierige Aufgabe

wäre, den Knochenbau eines Vierflügeligen

Seraphs zu konstruieren, oder das Skelett

eines Centauren zu zeichnen, der bekanntlich

vier vordere Extremitäten besitzt. Da ist es

sicherlich ratsamer, durch eine gewisse sche-

matische Behandlung der Leiber solche neu-

gierigen Untersuchungen von vornherein ab-

zuschneiden. Ein weiterer Grund, warum

die Fauna des Ornamentes nicht natur-

wahrer gebildet zu werden Pflegte, liegt wohl

darin, daß die Künstler ein lebendes Original,

wonach sie hätten arbeiten können, überhaupt

nicht zu sehen bekamen. Dies ist vor allem

die Entschuldigung für die unzähligen Karri-

katuren, die sich der König der Tiere gefallen

lassen mußte. Welche unglaublichen, bald Men-

schen-, bald affenähnliche Fratzen überliefert

uns die Kunstgeschichte als „Löwenköpfe".

Und gerade hier kann man erkennen, wie die

Möglichkeit des Naturstudiums sofort eine

Wendung zum Realismus herbeiführt. Der

assyrische Künstler mochte seinen König wohl

manchmal auf die Löwenjagd begleitet haben,

ehe er jene berühmte sterbende Löwin im

britischen Museum bildete, die, von Pfeilen

im Rückgrat getroffen, die Hinterpranken

kraftlos nachschleift, lind aus den Fratzen-

gebilden des Mittelalters ragt riesengroß

jener prächtige Löwe des Giovanni Pisano

heivor, der das Gebetpult in der Taufkirche

zu Pisa trägt. War dem Künstler doch,

dank den zu seiner Zeit in Ausnahme

kommenden Tierzwingern, die Gestalt des

Wüstenkönigs nichts Fremdes. Auch soll

hier zugegeben werden, daß gerade die Ge-

stalt des Löwen in neuerer Zeit wiederholt

die Künstler zu vollendeten Darstellungen

begeistert hat: es sei statt vieler nur an

Thorwaldsens toten Löwen von Luzern und

an die vier herrlichen Gestalten an dem

italienischen Einheilsdenkmal in Neapel er-

innert! —

Im übrige» hat unsre dekorative Kunst

keine Veranlassung, auf ihre Tierbildungen

! stolz zu sein. Im allgemeinen stecken wir

auch hier zu sehr in der Tradition der Ver-

gangenheit, um deren Fehler zu vermeiden,

und in dem Banne des sogenannten „großen

Stils", um uns fleißig und gewissenhaft die

Natur anzillehn, wenn wir in unsre deko-

rativen Erfindungen eine Tiergestalt ein-

flechten wollen. Doch scheint auch hier der

Einfluß, den die japanische Kunst aus uns

ausübt, eine Wendung zum Besseren anzu-

bahnen. So wenig wir der übertriebenen

Begeisterung beistimmen, mit welcher alles

asiatische neuerdings unsrer dekorativen Kunst

einverleibt wird, so halten wir die Japaner

doch gerade in ihrer feinen und liebevollen

Naturbeobachtung für beachtenswerte Lehr-

meister. Merkwürdig und bezeichnend für

die japanische „Kleinkunst" ist es ja, daß

sich ihre wirklich überraschenden, unglaublich

charakteristischen Tierbilder nur auf die klei-

neren und kleinsten Geschöpfe — Hunde,

Katzen, Vögel, Insekten, Fische und andre

Meerbewohner beschränken. Aber die Art,

wie sie diese in allen kleinsten Merkmalen

der Gestalt, in den feinsten Nuancen der Be-

wegung miedergeben, kann uns als Finger-

zeig für das eigene Naturstudium der Tiere

nur nützlich sein. Zunächst sollte man aber

überhaupt einmal beginnen, dieses Studium

in die Ateliers und Schulen, in welchen

unsre dekorative Kunst gepflegt wird, einzu-

führen. Bis jetzt ist darin noch so gut wie

Nichts geschehen.

Kleine.Miirciluiigen.

— Magdeburg. Die hier ins Leben gerufene

Tischlerfachschule, das Schmerzenskind mehrerer

Denkschriften und des unermüdlichen langjährigen

Führers des dortigen Kunstgewerbes: Bildhauers

Franz Kiefhaber, erfreut sich eines überaus regen Zu-

spruches von Tischlern (Schreinern), Holzbildhauern,

Drechslern und Jntarsiaschneidern, obgleich für jetzt

nur im Zeichnen. Formenlehre, Ästhetik u. s. w.

Unterricht erteilt wird. Die ursvrünglich geplante

Aufstellung von Hobel- und Schnitzbänken zur weiteren

praktischen Ausbildung der Schüler scheint noch auf

mancherlei Schwierigkeiten zu stoßen, obgleich die

Regierung bereits früher finanzielle Hilfe in Aussicht

gestellt hatte. Bildhauer Kiefhaber leitet die Schule

jetzt ohne irgend welche Vergütung ; neben ihm unter-

richten die Holzbildhauer Schumann und Keifer und

Tischlermeister Stahl.

— Berlin. Am 16. Februar starb nach lang-

wierigem Krankenlager der seit der Gründung be-

rufene I. Direktor des Königl. Kunstgewerbemuseums,

Architekt Karl Grunow, im 70. Lebensjahre.

Grunow stand dem Museum also seit 1867 vor, jener

Zeit, in der deutsches Kunstgewerbe besonders von

Architekten wieder zu neuem Leben erweckt wurde.

o Rom. Nach einer uns jetzt gewordenen Mit-

teilung wird Herr Professor M. Meurer während

seines diesjährigen längeren Aufenthaltes in Berlin

im Mai eine Ausstellung seiner Arbeiten und Studien

unter Heranziehung der Arbeiten seiner Schüler ver-

anstalten. Die Ausstellung wird gezeichnete und ge-

malte Studien nach der Natur in typischer Formen-

gebung, Naturabgüsse und plastische kunstgewerbliche

Kompositionen, sowie stilistische Arbeiten enthalten.

— Berlin. Die Unterrichts-Anstalt des kgl.

Kunstgewerbe-Museums hat wiederum ihren Lehrplan

durch'Neuerrichtung einer Fachklasse für Holzschnitzerei

erweitert. Bildhauer Taubert, ein früherer Schüler

der Anstalt, der zu seiner weiteren Ausbildung längere

Zeit in Paris weilte, ist mit der Leitung dieser Fach-

klaye betraut worden. Ter Unterricht beginnt mit

dem Sommersemester. — Tie Direktton der Unter-

richtsanstalt deckt mit Vorliebe ihren Bedarf an ge-

eigneten Lehrkräften aus ihrem früheren Schülerkrcis.

So waren die Professoren Maler Max Koch und

Alex. Kips, Ziseleur Otto Nohloff, Maler C. Timlerjr.

u. a. ehemals Schüler der Anstalt, an der sie heute

mit großem Erfolg unterrichten. Auch viele Lehrer

andrer preußischen Kunstgewerbe-Schulen verdanken

ihre Ausbildung der Mutter-Anstalt Berlin.