UNSTAUSSTELLUNGEN

ALTDEUTSCHE UND

ALTNIE D E RLÄN DI S C H E

GEMÄLDE BEI HUGO PERLS

Wie vor Jahresfrist französische

Impressionisten, so beherrschen im

Anfang dieses Jahres nordische Primitive zwei Ausstellun-

gen am Eingang und Ausgang der Bellevuestraße. Hugo

Perls zeigt Tafelbilder altniederländischer und altdeutscher

Meister, eine gewählte Schau, die in den intimen Räu-

men wie die Sammlung eines geschmackvollen Liebhabers

wirkt. Unter den niederländischen Gemälden ragt ein in seiner

energievollen Gedrängtheit und starken malerischen wie ko-

loristischen Bestimmtheit höchst eindrucksvolles Männerpor-

trät, das dem Quentin Massys Zugeschrieben ist, bedeutend

hervor. Eine Madonna mit Heiligen, ehemals eine der Per-

len im „gotischen Hause" zu Wörlitz, gehört zu den an-

mutigsten Schöpfungen des Meisters von Frankfurt. Zwei

Altarflügel mit Halbfiguren weiblicher Heiliger zeugen von

dem feinen Manierismus des Jan Provost. Ein in seiner far-

bigen Delikatesse außerordentlich reizvolles kleines Bildchen,

einen bärtigen Neger darstellend, wird auf Jan Mostaert zurück-

geführt. In seiner hellen, fein vertriebenen Farbigkeit fällt

eine in ihrer freien Bewegtheit merkwürdige Darstellung

der Madonna auf, die den Stil des Meisters der weiblichen

Halbliguren zeigt.

Unter den deutschen Gemälden des fünfzehnten Jahr-

hunderts ragt ein Altarflügel des Meisters des Marienlebens

hervor, der in seiner deutlichen Abhängigkeit von

der Kunst der Niederlande zugleich als Bindeglied

zwischen den beiden Teilen der Ausstellung dienen

kann. Im übrigen entstammen die deutschen Bilder

zumeist den ersten Jahrzehnten des sechzehnten

Jahrhunderts. Von Dürers Schüler Hans von Kulm-

bach sieht man drei ausgezeichnete, charakteristische

Werke, die Halbfigur eines heiligen Sebastian und

zwei liebenswürdig genrehafte Darstellungen aus

der heiligen Sippe, die im Jahre 1513 entstanden

sind. Cranach ist mit mehreren Werken vertreten,

unter denen das ausgezeichnete Kreuzigungsaltär-

chen voransteht, das ehemals in der Sammlung

v. Kaufmann hing, sowie eine schöne Tafel mit der

Darstellung des Loth und seiner Töchter. Zwei zier-

liche Altarflügel mit weiblichen Heiligen stehen der

Kunst des Meisters von Meßkirch nahe. In der

Hauptsache ist aber die deutsche Malerei durch eine

auffallend große Reihe von Bildnissen repräsentiert.

Ein höchst eindrucksvolles Doppelporträt, das dem

Meister der Lübecker Gregoriusmesse zugeschrieben

wird, steht in seiner noch altertümlichen Haltung

am Eingang. Das mit dem Monogramm des Wolf

Traut bezeichnete männliche Porträt bezeichnet in

seiner selbstbewußteren Haltung den Beginn der

neuen Epoche, Amberger ist mit dem in seiner

fei nen malerischen Haltung für ihn charakteristischen

Müelich mit einem ernsten, stattlichen Porträt eines Herrn,

Hans Wertinger mit einem durch sein dekoratives Beiwerk für

den Geschmack des Meisters bezeichnenden Werke und Conrad

Faber mit einem malerisch zart behandelten Frauenbildnis.

Ganz für sich stehen endlich zwei Altarflügel mit musi-

zierenden Engeln, die wohl in Avignon entstanden sind, wo

im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die Kunst des sie-

nesischen Trecento nördlich der Alpen einen späten Seiten-

Zweig trieb. G.

Die Ausstellung gotischer Kunst im Berliner Künstler-

hause, auf deren Hauptinhalt, die gestickten Bildteppiche

aus Wienhausen, wirbereitsim vorigenlleft hingewiesen haben,

ist am 7. Januar mit einer Ansprache des neuen Direktors des

Schloßmuseums, Dr. Robert Schmidt, eröffnet worden. Der

Eindruck der Teppiche ist ein ganz außerordentlicher. Über-

raschend ist vor allem die ausdrucksvolle Farbigkeit, die von

dem reinen Kolorismus der Frühzeit des vierzehnten bis zu

den feinen Harmonien des ausgehenden fünfzehnten Jahr-

hunderts den Geschmackswandel durch beinahe zweihundert

Jahre widerspiegelt. Entstammt der älteste Tristan-Teppich

der Zeit, in der die Malerei selbst noch so sehr flächenge-

bunden war, daß sie unmittelbar in die andere Sprache der

Bildstickerei übertragen werden konnte, so scheint es, als

haben im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts die Wege beider

Techniken sich voneinander geschieden, der späte Tristan-

Teppich wie derihm verwandte Jagdteppich zeigen eine bewußte

Stilisierung ins Flächig-Ornamentale. Um das Ende des vier-

Bildnis einer Fuggerin vertreten, der Münchener Hans

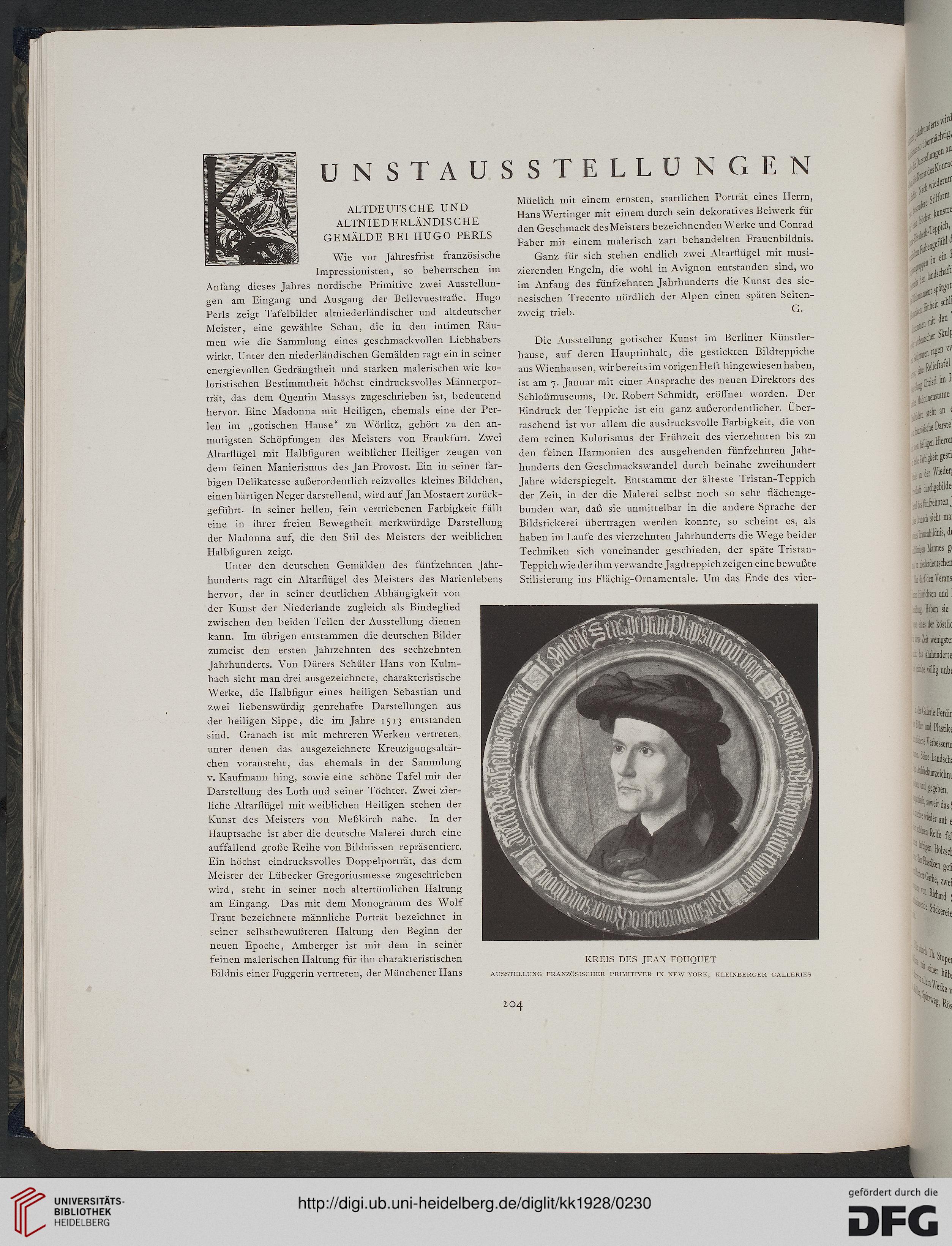

KREIS DES JEAX FOUQUET

AUSSTELLUNG FRANZÖSISCHER PRIMITIVER IN NEW YORK, KLEINBERGER GALLERIES

204

ALTDEUTSCHE UND

ALTNIE D E RLÄN DI S C H E

GEMÄLDE BEI HUGO PERLS

Wie vor Jahresfrist französische

Impressionisten, so beherrschen im

Anfang dieses Jahres nordische Primitive zwei Ausstellun-

gen am Eingang und Ausgang der Bellevuestraße. Hugo

Perls zeigt Tafelbilder altniederländischer und altdeutscher

Meister, eine gewählte Schau, die in den intimen Räu-

men wie die Sammlung eines geschmackvollen Liebhabers

wirkt. Unter den niederländischen Gemälden ragt ein in seiner

energievollen Gedrängtheit und starken malerischen wie ko-

loristischen Bestimmtheit höchst eindrucksvolles Männerpor-

trät, das dem Quentin Massys Zugeschrieben ist, bedeutend

hervor. Eine Madonna mit Heiligen, ehemals eine der Per-

len im „gotischen Hause" zu Wörlitz, gehört zu den an-

mutigsten Schöpfungen des Meisters von Frankfurt. Zwei

Altarflügel mit Halbfiguren weiblicher Heiliger zeugen von

dem feinen Manierismus des Jan Provost. Ein in seiner far-

bigen Delikatesse außerordentlich reizvolles kleines Bildchen,

einen bärtigen Neger darstellend, wird auf Jan Mostaert zurück-

geführt. In seiner hellen, fein vertriebenen Farbigkeit fällt

eine in ihrer freien Bewegtheit merkwürdige Darstellung

der Madonna auf, die den Stil des Meisters der weiblichen

Halbliguren zeigt.

Unter den deutschen Gemälden des fünfzehnten Jahr-

hunderts ragt ein Altarflügel des Meisters des Marienlebens

hervor, der in seiner deutlichen Abhängigkeit von

der Kunst der Niederlande zugleich als Bindeglied

zwischen den beiden Teilen der Ausstellung dienen

kann. Im übrigen entstammen die deutschen Bilder

zumeist den ersten Jahrzehnten des sechzehnten

Jahrhunderts. Von Dürers Schüler Hans von Kulm-

bach sieht man drei ausgezeichnete, charakteristische

Werke, die Halbfigur eines heiligen Sebastian und

zwei liebenswürdig genrehafte Darstellungen aus

der heiligen Sippe, die im Jahre 1513 entstanden

sind. Cranach ist mit mehreren Werken vertreten,

unter denen das ausgezeichnete Kreuzigungsaltär-

chen voransteht, das ehemals in der Sammlung

v. Kaufmann hing, sowie eine schöne Tafel mit der

Darstellung des Loth und seiner Töchter. Zwei zier-

liche Altarflügel mit weiblichen Heiligen stehen der

Kunst des Meisters von Meßkirch nahe. In der

Hauptsache ist aber die deutsche Malerei durch eine

auffallend große Reihe von Bildnissen repräsentiert.

Ein höchst eindrucksvolles Doppelporträt, das dem

Meister der Lübecker Gregoriusmesse zugeschrieben

wird, steht in seiner noch altertümlichen Haltung

am Eingang. Das mit dem Monogramm des Wolf

Traut bezeichnete männliche Porträt bezeichnet in

seiner selbstbewußteren Haltung den Beginn der

neuen Epoche, Amberger ist mit dem in seiner

fei nen malerischen Haltung für ihn charakteristischen

Müelich mit einem ernsten, stattlichen Porträt eines Herrn,

Hans Wertinger mit einem durch sein dekoratives Beiwerk für

den Geschmack des Meisters bezeichnenden Werke und Conrad

Faber mit einem malerisch zart behandelten Frauenbildnis.

Ganz für sich stehen endlich zwei Altarflügel mit musi-

zierenden Engeln, die wohl in Avignon entstanden sind, wo

im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die Kunst des sie-

nesischen Trecento nördlich der Alpen einen späten Seiten-

Zweig trieb. G.

Die Ausstellung gotischer Kunst im Berliner Künstler-

hause, auf deren Hauptinhalt, die gestickten Bildteppiche

aus Wienhausen, wirbereitsim vorigenlleft hingewiesen haben,

ist am 7. Januar mit einer Ansprache des neuen Direktors des

Schloßmuseums, Dr. Robert Schmidt, eröffnet worden. Der

Eindruck der Teppiche ist ein ganz außerordentlicher. Über-

raschend ist vor allem die ausdrucksvolle Farbigkeit, die von

dem reinen Kolorismus der Frühzeit des vierzehnten bis zu

den feinen Harmonien des ausgehenden fünfzehnten Jahr-

hunderts den Geschmackswandel durch beinahe zweihundert

Jahre widerspiegelt. Entstammt der älteste Tristan-Teppich

der Zeit, in der die Malerei selbst noch so sehr flächenge-

bunden war, daß sie unmittelbar in die andere Sprache der

Bildstickerei übertragen werden konnte, so scheint es, als

haben im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts die Wege beider

Techniken sich voneinander geschieden, der späte Tristan-

Teppich wie derihm verwandte Jagdteppich zeigen eine bewußte

Stilisierung ins Flächig-Ornamentale. Um das Ende des vier-

Bildnis einer Fuggerin vertreten, der Münchener Hans

KREIS DES JEAX FOUQUET

AUSSTELLUNG FRANZÖSISCHER PRIMITIVER IN NEW YORK, KLEINBERGER GALLERIES

204