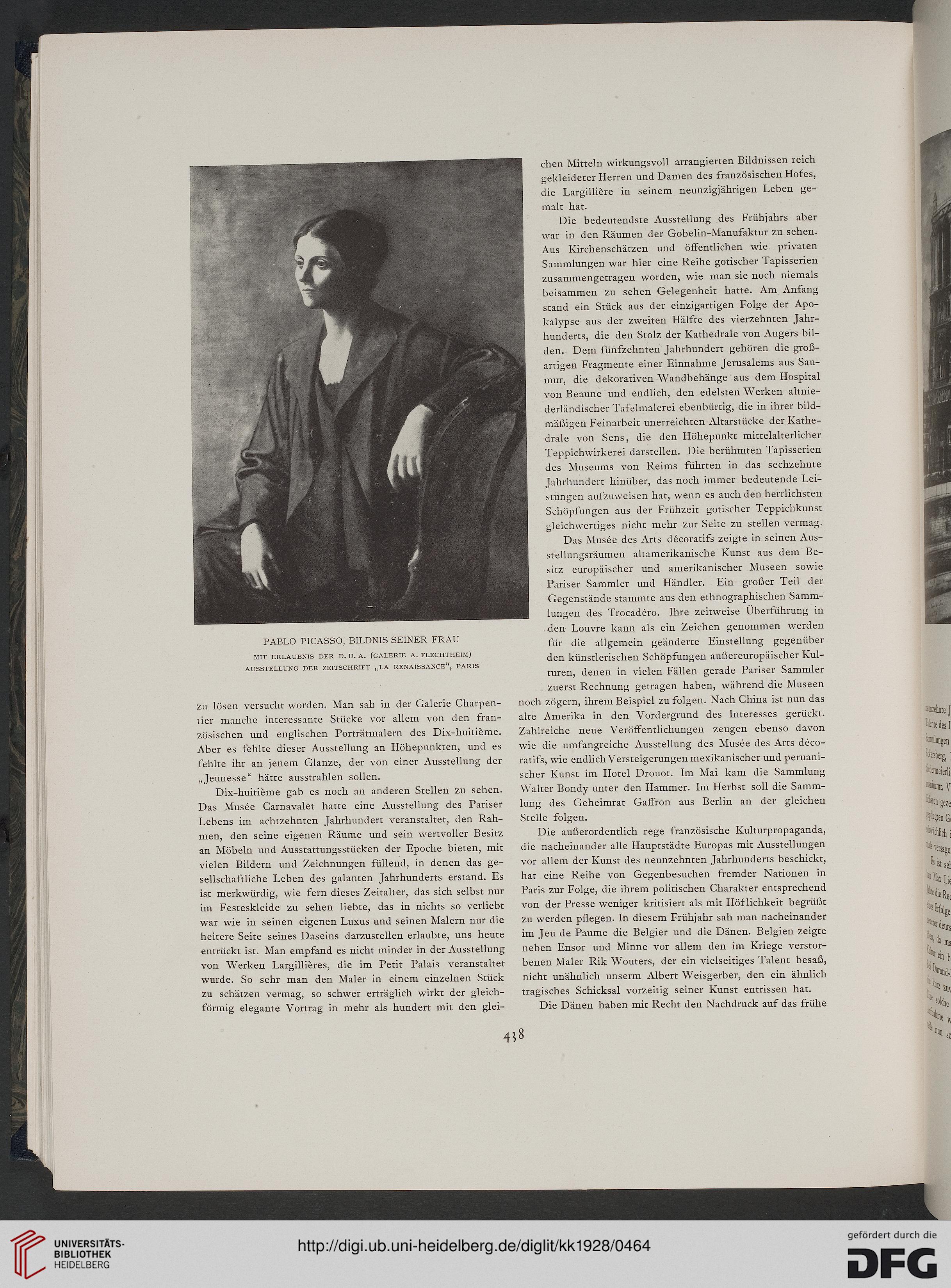

PABLO PICASSO, BILDNIS SEINER FRAU

MIT ERLAUBNIS DER D. D. A. (GALERIE A. FLECHTHEIM)

AUSSTELLUNG DER ZEITSCHRIFT „LA RENAISSANCE", PARIS

zu losen versucht worden. Man sah in der Galerie Charpen-

üer manche interessante Stücke vor allem von den fran-

zösischen und englischen Porträtmalern des Dix-huiticme.

Aber es fehlte dieser Ausstellung an Höhepunkten, und es

fehlte ihr an jenem Glänze, der von einer Ausstellung der

„Jeunesse" hätte ausstrahlen sollen.

Dix-huitieme gab es noch an anderen Stellen zu sehen.

Das Musee Carnavalet hatte eine Ausstellung des Pariser

Lebens im achtzehnten Jahrhundert veranstaltet, den Rah-

men, den seine eigenen Räume und sein wertvoller Besitz

an Möbeln und Ausstattungsstücken der Epoche bieten, mit

vielen Bildern und Zeichnungen füllend, in denen das ge-

sellschaftliche Leben des galanten Jahrhunderts erstand. Es

ist merkwürdig, wie fern dieses Zeitalter, das sich selbst nur

im Festeskleide zu sehen liebte, das in nichts so verliebt

war wie in seinen eigenen Luxus und seinen Malern nur die

heitere Seite seines Daseins darzustellen erlaubte, uns heute

entrückt ist. Man empfand es nicht minder in der Ausstellung

von Werken Largillieres, die im Petit Palais veranstaltet

wurde. So sehr man den Maler in einem einzelnen Stück

zu schätzen vermag, so schwer erträglich wirkt der gleich-

förmig elegante Vortrag in mehr als hundert mit den glei-

chen Mitteln wirkungsvoll arrangierten Bildnissen reich

gekleideter Herren und Damen des französischen Hof es,

die Largilüere in seinem neunzigjährigen Leben ge-

malt hat.

Die bedeutendste Ausstellung des Frühjahrs aber

war in den Räumen der Gobelin-Manufaktur zu sehen.

Aus Kirchenschätzen und öffentlichen wie privaten

Sammlungen war hier eine Reihe gotischer Tapisserien

zusammengetragen worden, wie man sie noch niemals

beisammen zu sehen Gelegenheit hatte. Am Anfang

stand ein Stück aus der einzigartigen Folge der Apo-

kalypse aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahr-

hunderts, die den Stolz der Kathedrale von Angers bil-

den. Dem fünfzehnten Jahrhundert gehören die groß-

artigen Fragmente einer Einnahme Jerusalems aus Sau-

mur, die dekorativen Wandbehänge aus dem Hospital

von Beaune und endlich, den edelsten Werken altnie-

derländischer Tafelmalerei ebenbürtig, die in ihrer bild-

mäßigen Feinarbeit unerreichten Altarstücke der Kathe-

drale von Sens, die den Höhepunkt mittelalterlicher

Teppichwirkerei darstellen. Die berühmten Tapisserien

des Museums von Reims führten in das sechzehnte

Jahrhundert hinüber, das noch immer bedeutende Lei-

stungen aufzuweisen hat, wenn es auch den herrlichsten

Schöpfungen aus der Frühzeit gotischer Teppichkunst

gleichwertiges nicht mehr zur Seite zu stellen vermag.

Das Musee des Ans decoratifs zeigte in seinen Aus-

stellungsräumen altamerikanische Kunst aus dem Be-

sitz europäischer und amerikanischer Museen sowie

Pariser Sammler und Händler. Ein großer Teil der

Gegenstände stammte aus den ethnographischen Samm-

lungen des Trocadero. Ihre zeitweise Uberführung in

den Louvre kann als ein Zeichen genommen werden

für die allgemein geänderte Einstellung gegenüber

den künstlerischen Schöpfungen außereuropäischer Kul-

turen, denen in vielen Fällen gerade Pariser Sammler

zuerst Rechnung getragen haben, während die Museen

noch zögern, ihrem Beispiel zu folgen. Nach China ist nun das

alte Amerika in den Vordergrund des Interesses gerückt.

Zahlreiche neue Veröffentlichungen zeugen ebenso davon

wie die umfangreiche Ausstellung des Musee des Arts deco-

ratifs, wie endlich Versteigerungen mexikanischer und peruani-

scher Kunst im Hotel Drouot. Im Mai kam die Sammlung

Walter Bondy unter den Hammer. Im Herbst soll die Samm-

lung des Geheimrat Gaffron aus Berlin an der gleichen

Stelle folgen.

Die außerordentlich rege französische Kulturpropaganda,

die nacheinander alle Hauptstädte Europas mit Ausstellungen

vor allem der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts beschickt,

hat eine Reihe von Gegenbesuchen fremder Nationen in

Paris zur Folge, die ihrem politischen Charakter entsprechend

von der Presse weniger kritisiert als mit Höflichkeit begrüßt

zu werden pflegen. In diesem Frühjahr sah man nacheinander

im Jeu de Paume die Belgier und die Dänen. Belgien zeigte

neben Ensor und Minne vor allem den im Kriege verstor-

benen Maler Rik Wouters, der ein vielseitiges Talent besaß,

nicht unähnlich unserm Albert Weisgerber, den ein ähnlich

tragisches Schicksal vorzeitig seiner Kunst entrissen hat.

Die Dänen haben mit Recht den Nachdruck auf das frühe

458

MIT ERLAUBNIS DER D. D. A. (GALERIE A. FLECHTHEIM)

AUSSTELLUNG DER ZEITSCHRIFT „LA RENAISSANCE", PARIS

zu losen versucht worden. Man sah in der Galerie Charpen-

üer manche interessante Stücke vor allem von den fran-

zösischen und englischen Porträtmalern des Dix-huiticme.

Aber es fehlte dieser Ausstellung an Höhepunkten, und es

fehlte ihr an jenem Glänze, der von einer Ausstellung der

„Jeunesse" hätte ausstrahlen sollen.

Dix-huitieme gab es noch an anderen Stellen zu sehen.

Das Musee Carnavalet hatte eine Ausstellung des Pariser

Lebens im achtzehnten Jahrhundert veranstaltet, den Rah-

men, den seine eigenen Räume und sein wertvoller Besitz

an Möbeln und Ausstattungsstücken der Epoche bieten, mit

vielen Bildern und Zeichnungen füllend, in denen das ge-

sellschaftliche Leben des galanten Jahrhunderts erstand. Es

ist merkwürdig, wie fern dieses Zeitalter, das sich selbst nur

im Festeskleide zu sehen liebte, das in nichts so verliebt

war wie in seinen eigenen Luxus und seinen Malern nur die

heitere Seite seines Daseins darzustellen erlaubte, uns heute

entrückt ist. Man empfand es nicht minder in der Ausstellung

von Werken Largillieres, die im Petit Palais veranstaltet

wurde. So sehr man den Maler in einem einzelnen Stück

zu schätzen vermag, so schwer erträglich wirkt der gleich-

förmig elegante Vortrag in mehr als hundert mit den glei-

chen Mitteln wirkungsvoll arrangierten Bildnissen reich

gekleideter Herren und Damen des französischen Hof es,

die Largilüere in seinem neunzigjährigen Leben ge-

malt hat.

Die bedeutendste Ausstellung des Frühjahrs aber

war in den Räumen der Gobelin-Manufaktur zu sehen.

Aus Kirchenschätzen und öffentlichen wie privaten

Sammlungen war hier eine Reihe gotischer Tapisserien

zusammengetragen worden, wie man sie noch niemals

beisammen zu sehen Gelegenheit hatte. Am Anfang

stand ein Stück aus der einzigartigen Folge der Apo-

kalypse aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahr-

hunderts, die den Stolz der Kathedrale von Angers bil-

den. Dem fünfzehnten Jahrhundert gehören die groß-

artigen Fragmente einer Einnahme Jerusalems aus Sau-

mur, die dekorativen Wandbehänge aus dem Hospital

von Beaune und endlich, den edelsten Werken altnie-

derländischer Tafelmalerei ebenbürtig, die in ihrer bild-

mäßigen Feinarbeit unerreichten Altarstücke der Kathe-

drale von Sens, die den Höhepunkt mittelalterlicher

Teppichwirkerei darstellen. Die berühmten Tapisserien

des Museums von Reims führten in das sechzehnte

Jahrhundert hinüber, das noch immer bedeutende Lei-

stungen aufzuweisen hat, wenn es auch den herrlichsten

Schöpfungen aus der Frühzeit gotischer Teppichkunst

gleichwertiges nicht mehr zur Seite zu stellen vermag.

Das Musee des Ans decoratifs zeigte in seinen Aus-

stellungsräumen altamerikanische Kunst aus dem Be-

sitz europäischer und amerikanischer Museen sowie

Pariser Sammler und Händler. Ein großer Teil der

Gegenstände stammte aus den ethnographischen Samm-

lungen des Trocadero. Ihre zeitweise Uberführung in

den Louvre kann als ein Zeichen genommen werden

für die allgemein geänderte Einstellung gegenüber

den künstlerischen Schöpfungen außereuropäischer Kul-

turen, denen in vielen Fällen gerade Pariser Sammler

zuerst Rechnung getragen haben, während die Museen

noch zögern, ihrem Beispiel zu folgen. Nach China ist nun das

alte Amerika in den Vordergrund des Interesses gerückt.

Zahlreiche neue Veröffentlichungen zeugen ebenso davon

wie die umfangreiche Ausstellung des Musee des Arts deco-

ratifs, wie endlich Versteigerungen mexikanischer und peruani-

scher Kunst im Hotel Drouot. Im Mai kam die Sammlung

Walter Bondy unter den Hammer. Im Herbst soll die Samm-

lung des Geheimrat Gaffron aus Berlin an der gleichen

Stelle folgen.

Die außerordentlich rege französische Kulturpropaganda,

die nacheinander alle Hauptstädte Europas mit Ausstellungen

vor allem der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts beschickt,

hat eine Reihe von Gegenbesuchen fremder Nationen in

Paris zur Folge, die ihrem politischen Charakter entsprechend

von der Presse weniger kritisiert als mit Höflichkeit begrüßt

zu werden pflegen. In diesem Frühjahr sah man nacheinander

im Jeu de Paume die Belgier und die Dänen. Belgien zeigte

neben Ensor und Minne vor allem den im Kriege verstor-

benen Maler Rik Wouters, der ein vielseitiges Talent besaß,

nicht unähnlich unserm Albert Weisgerber, den ein ähnlich

tragisches Schicksal vorzeitig seiner Kunst entrissen hat.

Die Dänen haben mit Recht den Nachdruck auf das frühe

458