Historisches Porträt und Allegorie rc. Von Gustav Ebc — Aarl Raupp. vom kierausaeber

zu verdeutlichen. Betrachten wir darauf hin Geigers Eutwurf genauer, sv müssen wir zugeben, daß er diese

Jdee am meisten konsequent und Plastisch gewaltig in seinen Sockelfignren znm Ausdruck bringt. Jn der

mittleren Sockelfigur hat Geiger die Toleranz dargestellt, die in einer Hand die Wage als Symbol der

Gerechtigkeit hält, in den Schalen werden ein flammendes Herz — die vollkommene Sittlichkeit — gegen die drei

Ringe — die verschiedenen Bekenntnisformeln — abgewogen; in der anderen Hand trägt die Figur, deren

Antlitz die ewige Liebe wiederstrahlen soll, den Ölzweig des Friedens. Rechts am Sockel ist die Wahr-

heit als ein Weib gebildet, das sich groß und frei entschleiert, über dem ewigen durch einen Sphinx be-

zeichneten Rätsel ruhend. Die männliche Sockelfigur links soll die Aufklärung darstellen, einem Knaben die

Binde von den Angen nehmend und damit die Erziehnng des Menschengeschlechts versinnlichend. Jn

allen diesen Bildnngen bemerkt man das heiße Bemühen des Künstlers, um die Veranschaulichung von

Begriffen, welche das innere Wesen Lessings in seiner individuellen Eigenheit zu fassen suchen. Man darf sich

deshalb nicht wundern, wenn Geiger etwas über das Ziel hinansschießt, indem seine männliche Sockelfigur

bereits stark an die handelnden Allegorien der Bernini'schen Schnle streift, und ihm schließlich sogar die Allegorie

auf das Postament seines Denkmals geklettert ist. Die Männer der historischen Schule, die unbedingten Realisten,

haben die Lessing-Fignr Geigers als eine Berirrung bezeichnet; und in der That geht dieser gewaltsam dahin-

stürmende Mann, mit der koloffalen Feder in der Hand, über das zulässige Maß des Monnmentalen hinaus.

Wegen dcr kolossalen Feder könnte sich Geiger allenfalls anf das in Delphi aufgestellte antike Standbild des

Argivers Sakades berufen, von dem Pansanias berichtet. Sakades war als Erfinder des Flötenspiels mit

diesen Jnstrnmenten als Attribnten gebildet, und diese waren ebenso groß als die Figur selbst. Diese Recht-

fertigung dnrch ein antikes Beispiel beiseite lassend, wird man immerhin, wenn man das geringe Maß dcs

Charakteristischen bedenkt, das sonst in diesem Falle dnrch die historische Fignr allein zu leisten war, wohl be-

greifen, wie der Künstler auf diesen einigermaßen bizarren Versuch verfallen konnte, auch seiner Hauptfigur

ein dramatisches Leben zu verleihen.

Schließlich kann man nur sagen, daß es leicht ist, sogenannte Ausschreitungen zu tadeln, daß es

aber unendlich schwer ist, das Bessere zu machen, wenn man, wie es doch notwendig ist, den Weg weiter ver-

solgen will, der uns von den seinerzeit üblichen, berüchtigten Mantelfigurcn zu einer das Gleichgültige vermei-

denden Darstellung unserer großen Dichter und Denker führen soll. Eiu Kriegsheld, der seinen Fuß auf das

Kanonenrohr setzend, mit gezücktem Säbel dasteht, wird immer packend und verständlich sein, und es bedarf

hierzu keiner weiteren allegorischen Hinweisungen; aber

anders ist es jedenfalls mit den Rittern vom Geiste,

deren znfällige körperliche Maske, da ihre Träger selten

zum Handeln in der Öffentlichkeit berufen sind, bei

weitem mehr in den Hintergrund des Jnteresses tritt,

und deren inneres Wesen durchaus einen gedanklichen

Ausdruck in der bildenden Kunst finden muß, für den

wir kein anderes Mittel besitzen als die Allegorie.

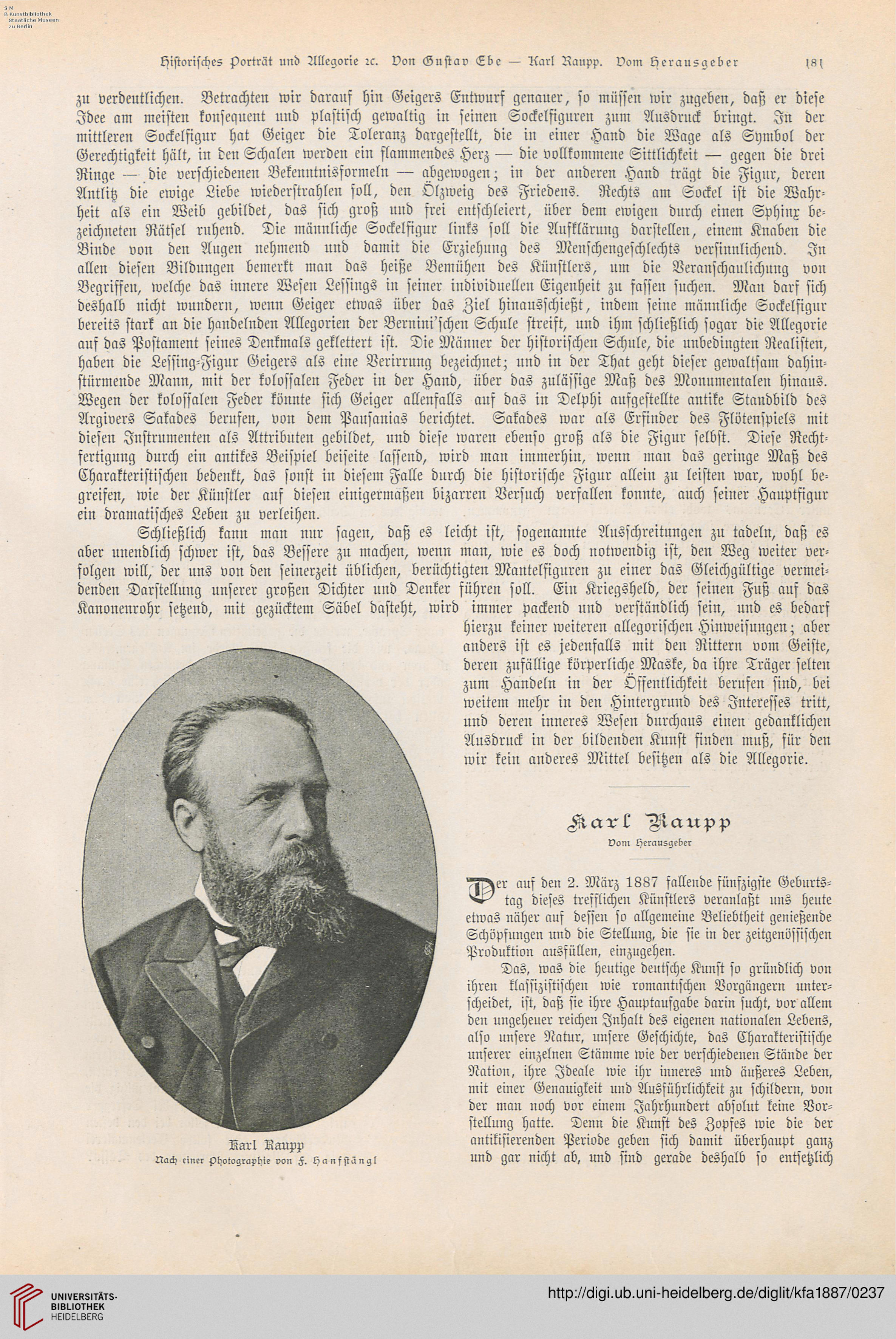

KcrrrL Wcrirpp

auf den 2. März 1887 fallende füiifzigste Geburts-

tag dieses tresflichen Künstlers veranlaßt uns hente

etwas näher auf dessen so allgemeine Beliebtheit genießende

Schöpfungen und die Stellung, die fie in der zeitgenössischen

Produktion ausfüllen, einzugehen.

Das, was die heutige deutsche Kunst so gründlich von

ihren klassizistischen wie romantischen Vorgängern unter-

scheidet, ist, daß sie ihre Hauptaufgabe darin sucht, vor allem

den ungeheuer reichen Jnhalt des eigenen nationalen Lebens,

also unsere Natur, unsere Geschichte, das Charakteristische

unserer einzelnen Stämme wie der verschiedenen Stände der

Nation, ihre Jdeale wie ihr inneres und äußeres Leben,

mit einer Genauigkeit und Ausführlichkeit zu schildern, von

der man noch vor einem Jahrhundert absolut keine Vor-

stellung hatte. Denn die Kunst des Zopfes wie die der

antikisierenden Periode geben sich damit überhaupt ganz

und gar nicht ab, und sind gerade deshalb so entsetzlich

zu verdeutlichen. Betrachten wir darauf hin Geigers Eutwurf genauer, sv müssen wir zugeben, daß er diese

Jdee am meisten konsequent und Plastisch gewaltig in seinen Sockelfignren znm Ausdruck bringt. Jn der

mittleren Sockelfigur hat Geiger die Toleranz dargestellt, die in einer Hand die Wage als Symbol der

Gerechtigkeit hält, in den Schalen werden ein flammendes Herz — die vollkommene Sittlichkeit — gegen die drei

Ringe — die verschiedenen Bekenntnisformeln — abgewogen; in der anderen Hand trägt die Figur, deren

Antlitz die ewige Liebe wiederstrahlen soll, den Ölzweig des Friedens. Rechts am Sockel ist die Wahr-

heit als ein Weib gebildet, das sich groß und frei entschleiert, über dem ewigen durch einen Sphinx be-

zeichneten Rätsel ruhend. Die männliche Sockelfigur links soll die Aufklärung darstellen, einem Knaben die

Binde von den Angen nehmend und damit die Erziehnng des Menschengeschlechts versinnlichend. Jn

allen diesen Bildnngen bemerkt man das heiße Bemühen des Künstlers, um die Veranschaulichung von

Begriffen, welche das innere Wesen Lessings in seiner individuellen Eigenheit zu fassen suchen. Man darf sich

deshalb nicht wundern, wenn Geiger etwas über das Ziel hinansschießt, indem seine männliche Sockelfigur

bereits stark an die handelnden Allegorien der Bernini'schen Schnle streift, und ihm schließlich sogar die Allegorie

auf das Postament seines Denkmals geklettert ist. Die Männer der historischen Schule, die unbedingten Realisten,

haben die Lessing-Fignr Geigers als eine Berirrung bezeichnet; und in der That geht dieser gewaltsam dahin-

stürmende Mann, mit der koloffalen Feder in der Hand, über das zulässige Maß des Monnmentalen hinaus.

Wegen dcr kolossalen Feder könnte sich Geiger allenfalls anf das in Delphi aufgestellte antike Standbild des

Argivers Sakades berufen, von dem Pansanias berichtet. Sakades war als Erfinder des Flötenspiels mit

diesen Jnstrnmenten als Attribnten gebildet, und diese waren ebenso groß als die Figur selbst. Diese Recht-

fertigung dnrch ein antikes Beispiel beiseite lassend, wird man immerhin, wenn man das geringe Maß dcs

Charakteristischen bedenkt, das sonst in diesem Falle dnrch die historische Fignr allein zu leisten war, wohl be-

greifen, wie der Künstler auf diesen einigermaßen bizarren Versuch verfallen konnte, auch seiner Hauptfigur

ein dramatisches Leben zu verleihen.

Schließlich kann man nur sagen, daß es leicht ist, sogenannte Ausschreitungen zu tadeln, daß es

aber unendlich schwer ist, das Bessere zu machen, wenn man, wie es doch notwendig ist, den Weg weiter ver-

solgen will, der uns von den seinerzeit üblichen, berüchtigten Mantelfigurcn zu einer das Gleichgültige vermei-

denden Darstellung unserer großen Dichter und Denker führen soll. Eiu Kriegsheld, der seinen Fuß auf das

Kanonenrohr setzend, mit gezücktem Säbel dasteht, wird immer packend und verständlich sein, und es bedarf

hierzu keiner weiteren allegorischen Hinweisungen; aber

anders ist es jedenfalls mit den Rittern vom Geiste,

deren znfällige körperliche Maske, da ihre Träger selten

zum Handeln in der Öffentlichkeit berufen sind, bei

weitem mehr in den Hintergrund des Jnteresses tritt,

und deren inneres Wesen durchaus einen gedanklichen

Ausdruck in der bildenden Kunst finden muß, für den

wir kein anderes Mittel besitzen als die Allegorie.

KcrrrL Wcrirpp

auf den 2. März 1887 fallende füiifzigste Geburts-

tag dieses tresflichen Künstlers veranlaßt uns hente

etwas näher auf dessen so allgemeine Beliebtheit genießende

Schöpfungen und die Stellung, die fie in der zeitgenössischen

Produktion ausfüllen, einzugehen.

Das, was die heutige deutsche Kunst so gründlich von

ihren klassizistischen wie romantischen Vorgängern unter-

scheidet, ist, daß sie ihre Hauptaufgabe darin sucht, vor allem

den ungeheuer reichen Jnhalt des eigenen nationalen Lebens,

also unsere Natur, unsere Geschichte, das Charakteristische

unserer einzelnen Stämme wie der verschiedenen Stände der

Nation, ihre Jdeale wie ihr inneres und äußeres Leben,

mit einer Genauigkeit und Ausführlichkeit zu schildern, von

der man noch vor einem Jahrhundert absolut keine Vor-

stellung hatte. Denn die Kunst des Zopfes wie die der

antikisierenden Periode geben sich damit überhaupt ganz

und gar nicht ab, und sind gerade deshalb so entsetzlich