salon, in dem der Besuchende sich stets

in etwas feierlicher, reservierter Haltung

geben mochte, darf man keine tiefsitzigen,

sich schräg nach hinten legende Fauteuils

aufstellen, die nur für die Siesta-Haltung

des behaglichen Sich-gehen-lassens geschaffen

sind. — Man darf im Gegenteil die

Lehnen, zumal die Rücklehnen, wie bei

dem abgebildeten Stuhle von O. Vetter in

Stuttgart ganz fortlassen, da sie doch keine

Verwendung finden. Anderseits wäre es un-

geschickt, sür die lauschige Ecke eines Rauch-

zimmers Sitzmöbel mit scharfkantigen, ge-

schnitzten Seitenlehnen, wohl gar mit

Schnitzereien am Mittelstück der Rücklehne

zu wählen. Man thut am besten, dort

weiche und gleichzeitig schwere Sessel zu ver-

wenden, etwa wie der abgebildete Stuhl

von O. Fritzsche in München.

So steht überall die Forderung des be-

stimmten Zweckes gesetzgebend über dem

betreffenden Möbel. In dieser Forderung

des Zweckes liegt auch eingeschlossen die

ästhetische Forderung, daß Last und Kraft

sich überall entsprechen sollen. Stühle —

sie mögen in Wirklichkeit noch so bequem

sein — die so zierlich gebaut sind, daß man

sich nicht getraut, sich darauf zu setzen,

sind unschön, ebenso die Stühle, die plump

wie aus Steinquadern zusammcngebaut

sind und doch aus elastischen, jeder Bear-

beitung zugänglichen Holzteilen bestehen.

Alle Verzierung des Sitzmöbels hat da-

rauf Rücksicht zu nehmen, daß sie die ein-

fachsten ästhetischen Empfindungen nicht be-

leidige. Man liebt es in neuerer Zeit

wieder, den Sitzen und Rücklehnen Gobelin-

überzüge zu geben. Man kann es allen-

falls erträglich finden, wenn man gezwungen

ist, sich auf das Blumenbouquet eines solchen

Stuhles niederzusetzen, geradezu Peinlich

aber berührt es jedes gesunde Gefühl, wenn

man sich auf eingewebte Gesichter nieder-

lassen muß. Dasselbe gilt von der Aus-

stattung der Lehnen re. durch Schnitzereien

und Einlegearbeiten. Nur künstlerisch stili-

sierte Dinge haben hier Daseinsberechtigung.

^Noderne SobrliuK

von Robert Mielke

Während unsre Zeit immer sattelfester wird

in der Herstellung von Innendekorationen

im Stile Louis XVI. und des diesem Könige

folgenden Jahrhunderts ist ein Bestandteil

solcher Prunkgemächer von unsrer Industrie

sehr vernachlässigt worden. Das sind die

Gobelins. Sie, die zu dem vornehmsten

Schmuck des Hauses zu rechnen sind, wurden

bis in die letzte Zeit eigentlich nur in Paris

hergestellt; dafür nahm der Handel mit

Sluhl sür ein Empfangszimmer

von Otto Vetter, Möbelfabrik, Stuttgart

Die Kunst im ksause

alten Originalen, auch wenn sie weniger

schön als alt waren, einen bemerkenswerten

Aufschwung. Daneben hat der moderne

Schaffenswille einen Ersatz geschaffen, der,

wenn er auch den Vergleich mit gewebten

Gobelins nicht aushält, doch seine Daseins-

berechtigung besitzt und zur Ausbildung

einer eigenen Technik, der Gobelin-Malerei,

geführt hat.

Von der einst blühenden Gobelin-

fabrikation sind nur wenige Trümmer übrig

geblieben, von denen die Pariser Manufaktur

in erster Reihe steht. Geschlossen sind die

flandrischen Manufakturen, eingegangen jene

in Italien, zu Venedig, Florenz, Ferrara,

Modena, Corregio, Perugia, Neapel u. a. a.

Orten, von deren Leistungsfähigkeit so

mancher italienische Dom und Palast er-

zählt, nur in Rom fristet eine kümmerliche

Werkstatt ihr Dasein im Dienste päpstlicher

Renovierungsarbeiten. Die Ansätze, welche

man heute in manchen Ländern, in Deutsch-

land, England, Schweden, Nordamerika mit

der Wiederaufnahme der schönen Technik

gethan hat, sind allerdings höchst beachtens-

wert und lassen für die Zukunst ans hervor-

ragende Leibungen hoffen; sie sind jedoch

bisher über die Anfänge nicht weit hinaus

gekommen. Bei der Fülle guter Vorbilder,

die unS noch erhalten sind, sollte man eine

besondere Leistungsfähigkeit für nicht so

schwierig halten; man begreift diese Schwierig-

keit aber, wenn man die seit Jahrhunderten

ununterbrochen in Thätigkeit befindliche

Pariser Staatsmanufaktur betrachtet. In

derselben wird nun über 2 Jahrhunderte

gearbeitet, Männer, deren Künstlernamen

in der Kunstgeschichte zu den hervorragendsten

gezählt werden, standen an der Spitze, und

der Staat, der in Frankreich ungleich größere

Summen für die Kunst als in anderen

Ländern ausgiebt, hatte auch dieser Manu-

faktur gegenüber nicht gespart, die sich unter

solchen Umständen nach jeder Seite hin ent-

wickeln konnte. Als sie nun vor 50 Jahren

noch in dem großen Chemiker Chevreul

ihren technischen Direktor erhielt, konnte sie

mit den besten Leistungen jeder Zeit und

jeder Nation konkurrieren. Chevreul wandte

seine Hauptthätigkeit den Farbstoffen zu,

war er es doch, der zuerst die für die Textil-

kunst so bedeutsamen Kontrastwirkungen der

Farben wissenschaftlich bearbeitete und sie

dem Kunstgewerbe dienstbar machte. Mit

seiner Hilfe ist man denn auch zu einer

solchen Feinheit der Farben gekommen, daß

die Pariser Manufaktur, die übrigens ihre

Erzeugnisse nicht verkauft, sondern nur für

die Bedürfnisse des Staates arbeitet, hierin

unerreicht dasteht. Mehr als 70 Nuancen

hat sie für die einzelnen Farben zur Ver-

fügung. Was Wunder, wenn diese Gobelins

nur mit Mühe von künstlerisch ausgeführten

Gemälden zu unterscheiden sind! Allerdings

ist die Beständigkeit der Farbenfrische noch

nicht erwiesen, vielmehr liegt auch hier die

große Wahrscheinlichkeit vor, daß sie mit den

Jahren ebenso verblaßt, als es bei älteren

Gobelins der Fall ist.

Für die Fabrikation in anderen Ländern,

die ja noch im Entstehen begriffen ist, ent-

steht nun die Frage: Soll sie die Farben

der in ihrem Besitze befindlichen Originale

der Vergangenheit nachahmen oder soll sie

nach möglichster Farbenfrische streben? Es

läßt sich nicht leugnen, daß die allen harmo-

nischen Farbenakkorde von einer für jede

Innendekoration passenden Stimmungs-

einheit sind, dennoch ist es aber sehr ver-

ls

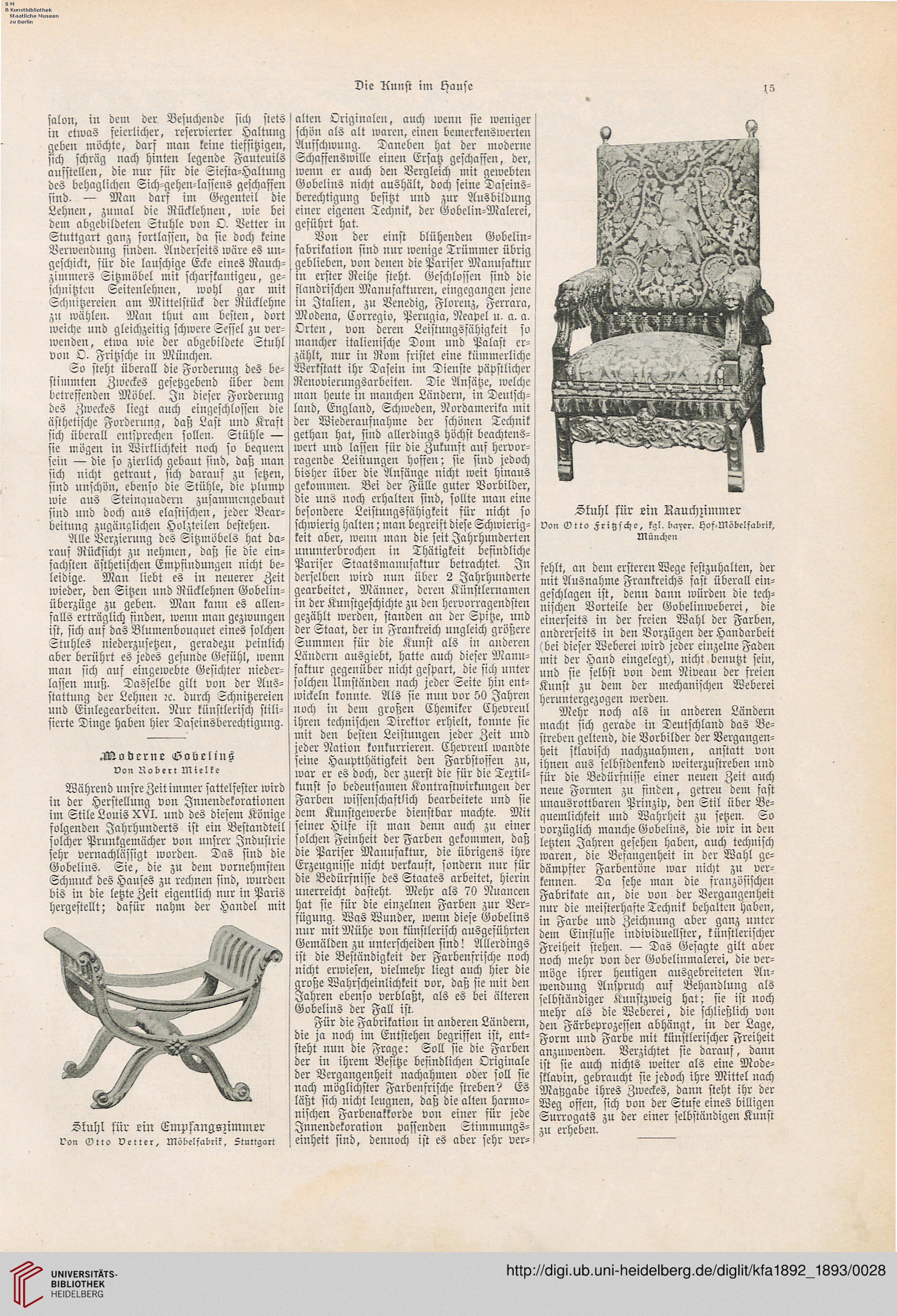

Skuhl für rin Rauchzimmer

von Otto Fritzsche, kgl. ba^er. Hof-Möbelfabrik,

München

fehlt, an dem elfteren Wege festzuhalten, der

mit Ausnahme Frankreichs fast überall ein-

geschlagen ist, denn dann würden die tech-

nischen Vorteile der Gobelinweberei, die

einerseits in der freien Wahl der Farben,

andrerseits in den Vorzügen der Handarbeit

(bei dieser Weberei wird jeder einzelne Faden

mit der Hand eingelegt), nicht benutzt sein,

und sie selbst von dem Niveau der freien

Kunst zu dem der mechanischen Weberei

heruntergezogen werden.

Mehr noch als in anderen Ländern

macht sich gerade in Deutschland das Be-

streben geltend, die Vorbilder der Vergangen-

heit sklavisch nachzuahmen, anstatt von

ihnen aus selbstdcnkend weiterzustreben und

für die Bedürfnisse einer neuen Zeit auch

neue Formen zu finden, getreu dem fast

unausrottbaren Prinzip, den Stil über Be-

quemlichkeit und Wahrheit zu setzen. So

vorzüglich manche Gobelins, die wir in den

letzten Jahren gesehen haben, auch technisch

waren, die Befangenheit in der Wahl ge-

dämpfter Farbentöne war nicht zu ver-

kennen. Da sehe man die französischen

Fabrikate an, die von der Vergangenheit

nur die meisterhafte Technik behalten haben,

in Farbe und Zeichnung aber ganz unter

dem Einflüsse individuellster, künstlerischer

Freiheit stehen. — Das Gesagte gilt aber

noch mehr von der Gobelinmalerei, die ver-

möge ihrer heutigen ausgebreiteten An-

wendung Anspruch auf Behandlung als

selbständiger Kunstzweig hat; sie ist noch

mehr als die Weberei, die schließlich von

den Färbeprozessen abhängt, in der Lage,

Form und Farbe mit künstlerischer Freiheit

anzuwenden. Verzichtet sie darauf, dann

ist sie auch nichts weiter als eine Mode-

sklavin, gebraucht sie jedoch ihre Mittel nach

Maßgabe ihres Zweckes, dann steht ihr der

Weg offen, sich von der Stufe eines billigen

Surrogats zu der einer selbständigen Kunst

zu erheben.