lehrt, jede Möglichkeit, jede Nuance und Verschiebung

zu beachten und für die Wirkung in Betracht zu ziehen.

Mit einer ganz neuen Wachheit wird ctwa die Spannung

verschiedener Materialien erlebt, die charakteristische

Rauhigkeit eincr unverzierten Fläche, die immanente

Energie einer Farbe, die Musikalität eiues freigeführten

Linienschwunges. Für leisere Werte ist der Sinn wie-

der offen geworden.

Durch 17 Architekten verschiedener Nationalität

sind die 33 Mehr- und Einfamilienhäuser, aus denen die

leider etwas zu sehr zusammengepferchte Siedlung be-

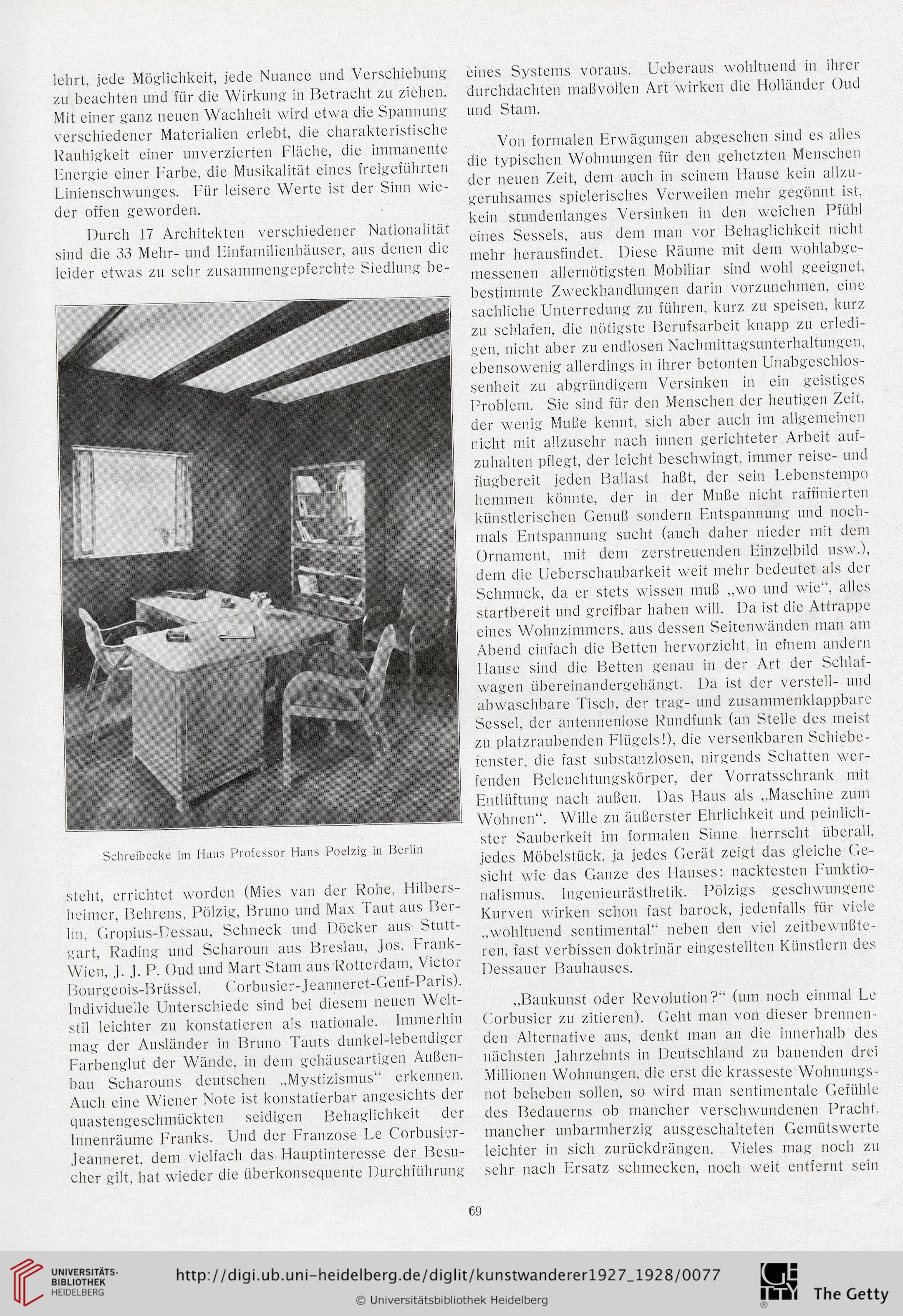

Schreibecke im Haus Professor Hans Poelzig in Berlin

steht, errichtet worden (Mies van der Rohe, Hilbers-

heirner, Behrens, Pölzig, Bruno und Max Taut aus Ber-

hn, Gropius-Dessau, Schneck und Döcker aus Stutt-

gart, Rading und Scharoun aus Breslau, Jos. Frank-

Wien, J. J. P. Oud und Mart Stam aus Rotterdam, Victor

Bourgeois-Brüssel, Corbusier-Jeanneret-Genf-Paris).

Individuelle Unterschiede sind bei diesetn neuen Welt-

stil leichter zu konstatieren als nationale. Immerhiu

mag dcr Ausländer in Bruno J'auts dunkel-lebendiger

Farbenglut der Wände, in dem gehäuseartigen Außen-

bau Scharouns deutschen „Mystizismus“ erkeunen.

Auch eine Wiener Note ist konstatierbar angesichts der

quastengeschmückten seidigen Behaglichkeit dcr

Innenräume Franks. Und der Franzose Le Corbusier-

Jeanneret, dem vielfach das Hauptinteresse der Besu-

cher gilt, hat wieder die überkonsequente Durchfiihrung

eines Systems voraus. Ueberaus wohltuend in ihrer

durchdachten maßvollen Art wirken die Holländer Oud

und Stam.

Von formalen Erwägungen abgesehen sind es alles

die typischen Wohnungen für den gehetzten Menschen

der neuen Zeit, dem auch in seinem Hause kein allzu-

geruhsames spielerisches Verweilen mehr gegönnt ist,

kein stundenlanges Versinken in den weichen Pfühl

eines Sessels, aus dem man vor Behaglichkeit nicht

mehr herausfindet. Diese Räume mit dem wohlabge-

messenen allernötigsten Mobiliar sind wohl geeignet,

bestimmte Zweckhandlungen darin vorzunehmen, eine

sachliche Unterredung zu fiihren, kurz zu speisen, kurz

zu schlafen, die nötigste Berufsarbeit knapp zu crledi-

gen, nicht aber zu endlosen Nachmittagsunterhaltungen,

ebensowenig allerdings in ihrer betonten Unäbgeschlos-

senheit zu abgründigem Versinken in ein geistiges

Problem. Sie sind für den Menschen der heutigen Zeit,

der wenig Muße kennt, sich aber auch im allgemeinen

nicht mit allzusehr nach innen gerichteter Arbeit auf-

zuhalten pflegt, der leicht beschwingt, immer reise- und

flugbereit jeden Ballast haßt, der sein Lebenstempo

hemmen könnte, der in der Muße nicht raffinierten

künstlerischen Genuß sondern Entspannung und noch-

mals Entspannung sucht (aucli daher nieder mit dem

Ornament, mit dem zerstreuenden Einzelbild usw.),

dem die Ueberschaubarkeit weit mehr bedeutct als dcr

Schmuck, da er stets wissen muß „wo und wie“, allcs

startbereit und greifbar haben will. Da ist die Attrappe

eines Wohnzimmers, aus dessen Seitenwänden man am

Abend einfach die Betten hervorzieht, in einem andern

Hause sind die Betten genau in der Art der Schlaf-

wagen übereinandergehängt. Da ist der verstell- und

abwaschbare Tisch, dcr trag- und zusammenklappbare

Sessel. der antennenlose Rundfunk (an Stclle des meist

zu platzraubenden Flügels!), die versenkbaren Schiebe-

fenster, die fast substanzlosen, nirgends Schatten wer-

fenden Beleuchtungskörper, der Vorratsschrank mit

Entlüftung nach außen. Das Haus als „Maschine zum

Wohnen“. Wille zu äußerster Ehrlichkeit und peinlich-

ster Sauberkeit im formalen Sinne herrscht überall,

jedes Möbelstück, ja jedes Gerät zeigt das gleiche Ge-

sicht wie das Ganze des Hauses: nacktesten Funktio-

naiismus, Ingenieurästhetik. Pölzigs geschwungene

Kurven wirken schon fast barock, jedenfalls für viele

„wohltuend sentimental“ neben den viel zeitbewußte-

ren, fast verbissen doktrinär eingestellten Künstlern des

Dessauer Bauhauses.

„Baukunst oder Revolution?“ (um noch einmal Le

Corbusier zu zitieren). Geht man von dieser brennen-

den Alternative aus, denkt man an die innerhalb dcs

nächsten Jahrzehnts in Deutschland zu bauenden drci

Millionen Wohnungen, die erst die krasseste Wohnungs-

not beheben sollen, so wird man sentimentale Gefiihle

des Bedauerns ob mancher verschwundenen Pracht,

mancher unbarmherzig ausgeschalteten Gemütswerte

leichter in sich zurückdrängen. Vieles mag noch zu

sehr nach Ersatz schmecken, noch weit entfernt sein

69

zu beachten und für die Wirkung in Betracht zu ziehen.

Mit einer ganz neuen Wachheit wird ctwa die Spannung

verschiedener Materialien erlebt, die charakteristische

Rauhigkeit eincr unverzierten Fläche, die immanente

Energie einer Farbe, die Musikalität eiues freigeführten

Linienschwunges. Für leisere Werte ist der Sinn wie-

der offen geworden.

Durch 17 Architekten verschiedener Nationalität

sind die 33 Mehr- und Einfamilienhäuser, aus denen die

leider etwas zu sehr zusammengepferchte Siedlung be-

Schreibecke im Haus Professor Hans Poelzig in Berlin

steht, errichtet worden (Mies van der Rohe, Hilbers-

heirner, Behrens, Pölzig, Bruno und Max Taut aus Ber-

hn, Gropius-Dessau, Schneck und Döcker aus Stutt-

gart, Rading und Scharoun aus Breslau, Jos. Frank-

Wien, J. J. P. Oud und Mart Stam aus Rotterdam, Victor

Bourgeois-Brüssel, Corbusier-Jeanneret-Genf-Paris).

Individuelle Unterschiede sind bei diesetn neuen Welt-

stil leichter zu konstatieren als nationale. Immerhiu

mag dcr Ausländer in Bruno J'auts dunkel-lebendiger

Farbenglut der Wände, in dem gehäuseartigen Außen-

bau Scharouns deutschen „Mystizismus“ erkeunen.

Auch eine Wiener Note ist konstatierbar angesichts der

quastengeschmückten seidigen Behaglichkeit dcr

Innenräume Franks. Und der Franzose Le Corbusier-

Jeanneret, dem vielfach das Hauptinteresse der Besu-

cher gilt, hat wieder die überkonsequente Durchfiihrung

eines Systems voraus. Ueberaus wohltuend in ihrer

durchdachten maßvollen Art wirken die Holländer Oud

und Stam.

Von formalen Erwägungen abgesehen sind es alles

die typischen Wohnungen für den gehetzten Menschen

der neuen Zeit, dem auch in seinem Hause kein allzu-

geruhsames spielerisches Verweilen mehr gegönnt ist,

kein stundenlanges Versinken in den weichen Pfühl

eines Sessels, aus dem man vor Behaglichkeit nicht

mehr herausfindet. Diese Räume mit dem wohlabge-

messenen allernötigsten Mobiliar sind wohl geeignet,

bestimmte Zweckhandlungen darin vorzunehmen, eine

sachliche Unterredung zu fiihren, kurz zu speisen, kurz

zu schlafen, die nötigste Berufsarbeit knapp zu crledi-

gen, nicht aber zu endlosen Nachmittagsunterhaltungen,

ebensowenig allerdings in ihrer betonten Unäbgeschlos-

senheit zu abgründigem Versinken in ein geistiges

Problem. Sie sind für den Menschen der heutigen Zeit,

der wenig Muße kennt, sich aber auch im allgemeinen

nicht mit allzusehr nach innen gerichteter Arbeit auf-

zuhalten pflegt, der leicht beschwingt, immer reise- und

flugbereit jeden Ballast haßt, der sein Lebenstempo

hemmen könnte, der in der Muße nicht raffinierten

künstlerischen Genuß sondern Entspannung und noch-

mals Entspannung sucht (aucli daher nieder mit dem

Ornament, mit dem zerstreuenden Einzelbild usw.),

dem die Ueberschaubarkeit weit mehr bedeutct als dcr

Schmuck, da er stets wissen muß „wo und wie“, allcs

startbereit und greifbar haben will. Da ist die Attrappe

eines Wohnzimmers, aus dessen Seitenwänden man am

Abend einfach die Betten hervorzieht, in einem andern

Hause sind die Betten genau in der Art der Schlaf-

wagen übereinandergehängt. Da ist der verstell- und

abwaschbare Tisch, dcr trag- und zusammenklappbare

Sessel. der antennenlose Rundfunk (an Stclle des meist

zu platzraubenden Flügels!), die versenkbaren Schiebe-

fenster, die fast substanzlosen, nirgends Schatten wer-

fenden Beleuchtungskörper, der Vorratsschrank mit

Entlüftung nach außen. Das Haus als „Maschine zum

Wohnen“. Wille zu äußerster Ehrlichkeit und peinlich-

ster Sauberkeit im formalen Sinne herrscht überall,

jedes Möbelstück, ja jedes Gerät zeigt das gleiche Ge-

sicht wie das Ganze des Hauses: nacktesten Funktio-

naiismus, Ingenieurästhetik. Pölzigs geschwungene

Kurven wirken schon fast barock, jedenfalls für viele

„wohltuend sentimental“ neben den viel zeitbewußte-

ren, fast verbissen doktrinär eingestellten Künstlern des

Dessauer Bauhauses.

„Baukunst oder Revolution?“ (um noch einmal Le

Corbusier zu zitieren). Geht man von dieser brennen-

den Alternative aus, denkt man an die innerhalb dcs

nächsten Jahrzehnts in Deutschland zu bauenden drci

Millionen Wohnungen, die erst die krasseste Wohnungs-

not beheben sollen, so wird man sentimentale Gefiihle

des Bedauerns ob mancher verschwundenen Pracht,

mancher unbarmherzig ausgeschalteten Gemütswerte

leichter in sich zurückdrängen. Vieles mag noch zu

sehr nach Ersatz schmecken, noch weit entfernt sein

69