diesen Werkstätten verwendet. Die Ranke in der Mitte

der einen Seite kann sehr gut in einem umlaufenden

schmalen Fries einer Taufe oder Glocke Verwendung

gefunden haben. Es braucht nicht ausgeschlossen zu

sein, daß die Ringgliederung des Körpers ebenfalls von

derlei Bronzetaufen entlehnt ist. Wenn man will, kann

man vielleicht auch zu den runden Henkeln des Mörsers

in Berliner Privatbesitz (Abb. 2) Analogien in den Grif-

fen frühgotischer niedersächsischer Fünten sehen.6)

Die Datierung des reliefierten Mörsers (Abb. 1) in

die Zeit um 1300 oder wohl eher noch in die zweite

Hälfte des 13. Jahrhunderts wird durch eine Betracli-

tung der niedersächsischen Bronzetaufen also wenig-

stens einigermaßen gestiitzt. Es ist deshalb noch nicht

nötig, daß der Mörser gerade in dieser Gegend entstan-

den ist.

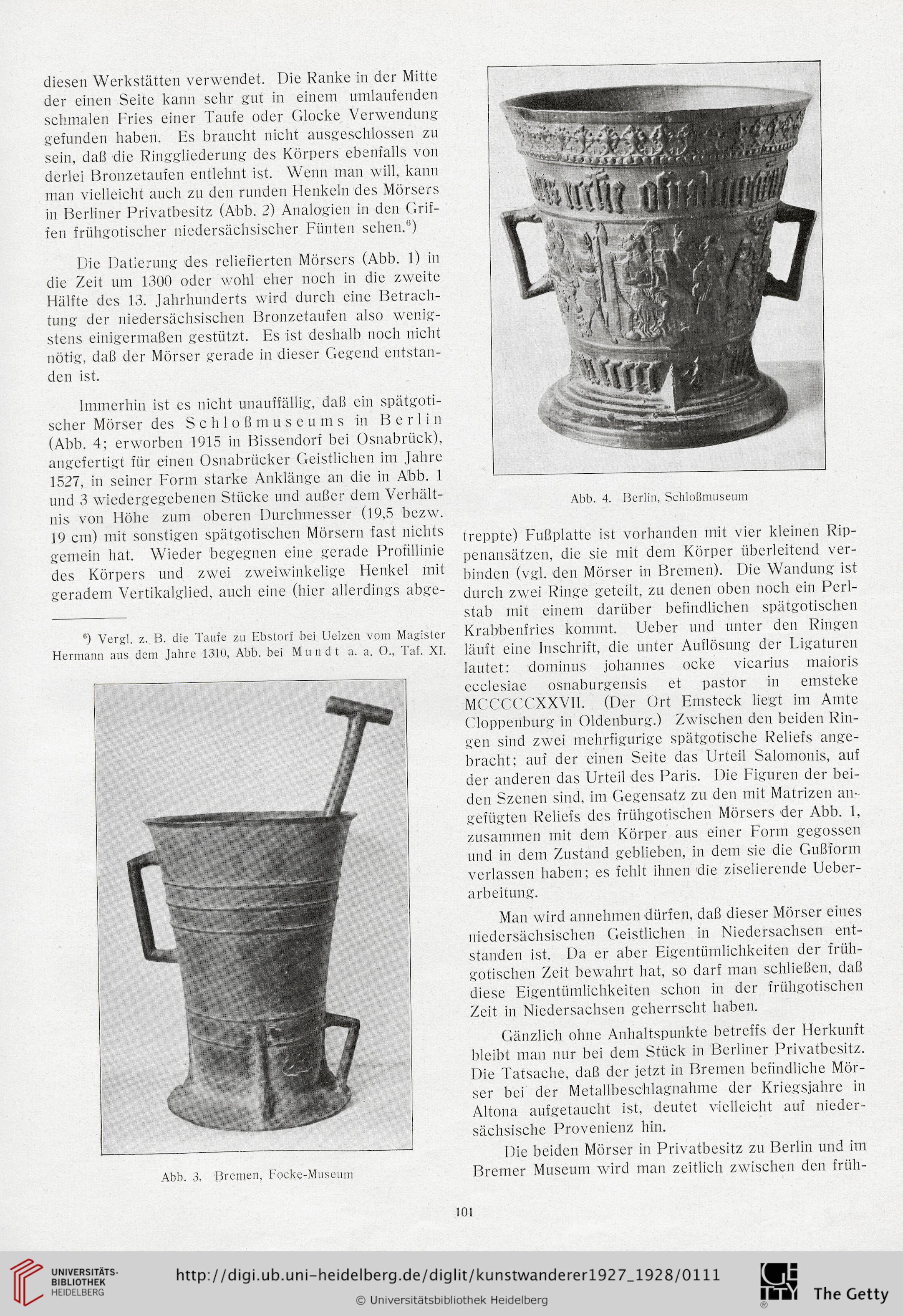

Immerhin ist es nicht unauffällig, daß ein spätgoti-

scher Mörser des Schloßmuseums in B e r 1 i n

(Abb. 4; erworben 1915 in Bissendorf bei Osnabriick),

angefertigt fiir einen Osnabrücker Geistlichen im Jahre

1527, in seiner Form starke Anklänge an die in Abb. 1

und 3 wiedergegebenen Stücke und außer dem Verhält-

nis von Höhe zum oberen Durchmesser (19,5 bezw.

19 cm) mit sonstigen spätgotischen Mörsern fast nichts

gemein hat. Wieder begegnen eine gerade Profillinie

des Körpers und zwci zweiwinkelige Henkel mit

geradem Vertikalglied, auch eine (hier allerdings abge-

6) Vergl. z. B. die Taufe zu Ebstorf bei Uelzen vom Magister

Hermann aus dem Jahre 1310, Abb. bei Mundt a. a. O., Taf. XI.

Abb. 3, Bremen, Focke-Museum

Abb. 4. Berlin, Schloßmuseum

treppte) Fußplatte ist vorhanden mit vier kleinen Rip-

penansätzen, die sie mit dem Körper überleitend ver-

binden (vgl. den Mörser in Bremen). Die Wandung ist

durch zwei Ringe geteiit, zu denen oben noch ein Perl-

stab mit eincm darüber befindlichen spätgotischen

Krabbenfries kommt. Ueber und unter den Ringen

läuft eiue Inschrift, die unter Auflösung der Ligaturen

iautet: dominus johannes ocke vicarius maioris

ecclesiae osnaburgensis et pastor1 in emsteke

MCCCCCXXVII. (Der Ort Emsteck liegt im Amte

Cloppenburg in Oldenburg.) Zwischen den beiden Rin-

gen sind zwei mehrfigurige spätgotische Reliefs ange-

bracht; auf der elnen Seite das Urteil Salomonis, auf

der anderen das Urteil des Paris. Die Figuren der bei-

den Szenen sind, irn Gegensatz zu den mit Matrizen an-

gefügten Reliefs des frühgotischen Mörsers der Abb. 1,

zusammen mit dem Körper aus einer Form gegossen

und in dem Zustand geblieben, in dem sie die Gußform

verlassen iiaben; es felilt ihnen die ziselierende Ueber-

arbeitung.

Man wird annehmen dürfen, daß dieser Mörser eines

niedersächsischen Geistliclien in Niedersachsen ent-

standen ist. Da er aber Eigentümlichkeiten der früh-

gotischen Zeit bewahrt hat, so darf man schließen, daß

diese Eigentümlichkeiten schon in der frühgotischen

Zeit in Niedersachsen geherrscht haben.

Gänzlich ohne Anhaltspunkte betreffs der Herkunft

bleibt man nur bei dem Stück in Berliner Privatbesitz.

Die Tatsache, daß der jetzt in Bremen befindliche Mör-

ser bei der Metallbeschlagnahme der Kriegsjahre in

Altona aufgetaucht ist, deutet vielleicht auf nieder-

sächsische Provenienz hin.

Die bciden Mörser in Privatbesitz zu Berlin und im

Bremer Museum wird man zeitlich zwischen den früh-

101

der einen Seite kann sehr gut in einem umlaufenden

schmalen Fries einer Taufe oder Glocke Verwendung

gefunden haben. Es braucht nicht ausgeschlossen zu

sein, daß die Ringgliederung des Körpers ebenfalls von

derlei Bronzetaufen entlehnt ist. Wenn man will, kann

man vielleicht auch zu den runden Henkeln des Mörsers

in Berliner Privatbesitz (Abb. 2) Analogien in den Grif-

fen frühgotischer niedersächsischer Fünten sehen.6)

Die Datierung des reliefierten Mörsers (Abb. 1) in

die Zeit um 1300 oder wohl eher noch in die zweite

Hälfte des 13. Jahrhunderts wird durch eine Betracli-

tung der niedersächsischen Bronzetaufen also wenig-

stens einigermaßen gestiitzt. Es ist deshalb noch nicht

nötig, daß der Mörser gerade in dieser Gegend entstan-

den ist.

Immerhin ist es nicht unauffällig, daß ein spätgoti-

scher Mörser des Schloßmuseums in B e r 1 i n

(Abb. 4; erworben 1915 in Bissendorf bei Osnabriick),

angefertigt fiir einen Osnabrücker Geistlichen im Jahre

1527, in seiner Form starke Anklänge an die in Abb. 1

und 3 wiedergegebenen Stücke und außer dem Verhält-

nis von Höhe zum oberen Durchmesser (19,5 bezw.

19 cm) mit sonstigen spätgotischen Mörsern fast nichts

gemein hat. Wieder begegnen eine gerade Profillinie

des Körpers und zwci zweiwinkelige Henkel mit

geradem Vertikalglied, auch eine (hier allerdings abge-

6) Vergl. z. B. die Taufe zu Ebstorf bei Uelzen vom Magister

Hermann aus dem Jahre 1310, Abb. bei Mundt a. a. O., Taf. XI.

Abb. 3, Bremen, Focke-Museum

Abb. 4. Berlin, Schloßmuseum

treppte) Fußplatte ist vorhanden mit vier kleinen Rip-

penansätzen, die sie mit dem Körper überleitend ver-

binden (vgl. den Mörser in Bremen). Die Wandung ist

durch zwei Ringe geteiit, zu denen oben noch ein Perl-

stab mit eincm darüber befindlichen spätgotischen

Krabbenfries kommt. Ueber und unter den Ringen

läuft eiue Inschrift, die unter Auflösung der Ligaturen

iautet: dominus johannes ocke vicarius maioris

ecclesiae osnaburgensis et pastor1 in emsteke

MCCCCCXXVII. (Der Ort Emsteck liegt im Amte

Cloppenburg in Oldenburg.) Zwischen den beiden Rin-

gen sind zwei mehrfigurige spätgotische Reliefs ange-

bracht; auf der elnen Seite das Urteil Salomonis, auf

der anderen das Urteil des Paris. Die Figuren der bei-

den Szenen sind, irn Gegensatz zu den mit Matrizen an-

gefügten Reliefs des frühgotischen Mörsers der Abb. 1,

zusammen mit dem Körper aus einer Form gegossen

und in dem Zustand geblieben, in dem sie die Gußform

verlassen iiaben; es felilt ihnen die ziselierende Ueber-

arbeitung.

Man wird annehmen dürfen, daß dieser Mörser eines

niedersächsischen Geistliclien in Niedersachsen ent-

standen ist. Da er aber Eigentümlichkeiten der früh-

gotischen Zeit bewahrt hat, so darf man schließen, daß

diese Eigentümlichkeiten schon in der frühgotischen

Zeit in Niedersachsen geherrscht haben.

Gänzlich ohne Anhaltspunkte betreffs der Herkunft

bleibt man nur bei dem Stück in Berliner Privatbesitz.

Die Tatsache, daß der jetzt in Bremen befindliche Mör-

ser bei der Metallbeschlagnahme der Kriegsjahre in

Altona aufgetaucht ist, deutet vielleicht auf nieder-

sächsische Provenienz hin.

Die bciden Mörser in Privatbesitz zu Berlin und im

Bremer Museum wird man zeitlich zwischen den früh-

101