Kulissen, sowie bei Schenkungen ihrer geführten

„Marken“ an Galerien. Allen diesen Angelegenheiten,

bei denen es sich immer nur um Kunst und weniger um

Kiinstler handeln sollte, muß der Kunsthändler fernblei-

ben. Ist es schon für den kiinstlerisch innerlich Betei-

ligten unsagbar schwierig, Entscheidungen unbefangen

zu trcffen und seinen persönl'ichen Passionen und

Sympathien nicht zu weiten Raum zu geben, so ist es

bei dem kaufmännisch interessierten Kunsthändler

unmöglich. Oder cr miißte eben niclit dieser Kunst-

händler sein; dann aber wäre er für die in seincr Obhut

befindlichen Künstler wertlos.

Der große Wert des Kunsthändlers liegt wohl im

Kunstverlag, zumal auf dem Gebiete der Buch- und

Zeitschriftengraphik. Sclion weil liier die Objekte ihre

Verbreitung finden, die auf Ausstellungen nicht zur

Wirkung und noch weniger zur Anwendung kommen

können.

G. J. Kern:

Ihre Frage, wie ich mir das Verhältnis des lebenden

deutschen Kiinstlers zum Kunsthändler vorstelle,

möchte ich durch ein Rechenexempel beantworten. Es

gibt heute in Deutschland etwa 50 Kunsthändler von

Rang. Sie handeln mit Werken von vielleicht 50

lebenden deutschen Kiinstlern. D'ieser Gruppe gegen-

Die übrigen Urteile der Künstler werden im Febr

tiber stehen mindestens 20 000 Maler und Bildhauer.

Nehmen wir an, daß von diesen 60 Prozent nichts

leisten, das der Beachtung wert wäre — eine immerhin

kiihne Annahme — so bleiben 8000 minus 50, also 7950

gute Künstler übrig, denen ernst zu nehmende Kunst-

händler als Mittler zwischen ihnen und dem Publikum

fehlen. Die Schuld an dieseti Zuständen trifft wesent-

lich den Teil des kaufenden Publikums, dem ein persön-

liches Verhältnis zur Kunst fehlt, das Kunstwerke

erwirbt wie Aktien oder Kuxe, in der Hoffnung auf

eJinen bald zu erzielenden materiellen Gewinn. Daher

auclt lieber alte als neue Kunst kauft, von der alten wie

neuen aber nur international bewertete, von Spezialisten

expertisierte Meister.

Schuld trifft auch diejenigen Kunsthändler, die sich

diese Sucht des Publikums zu Nutze machen, keine Nei-

gung und Verpflichtung mehr in sich spüren, als Pioniere

für die Kunst der Lebenden zu wirken.

Das Entstehen neuer, erfolgreich arbeitender Ver-

kaufsorgauisationen aus künstlerischer Selbsthilfe und

staatlicher Mitwirkung heraus zeigt dem Kunsthandel

indes, daß es bei Anwendung zeitgemäßer Methoden

möglich ist, auch für neuere Kunst ein aufnahmebereites

Publikum zu finden. Es gilt, diese Methoden für den

Kunsthandel sinngemäß, in seinem und im Interesse der

Künstler auszubaucn.

tor-Doppelheft des „Kunstwanderers“ veröffentlicht werden.

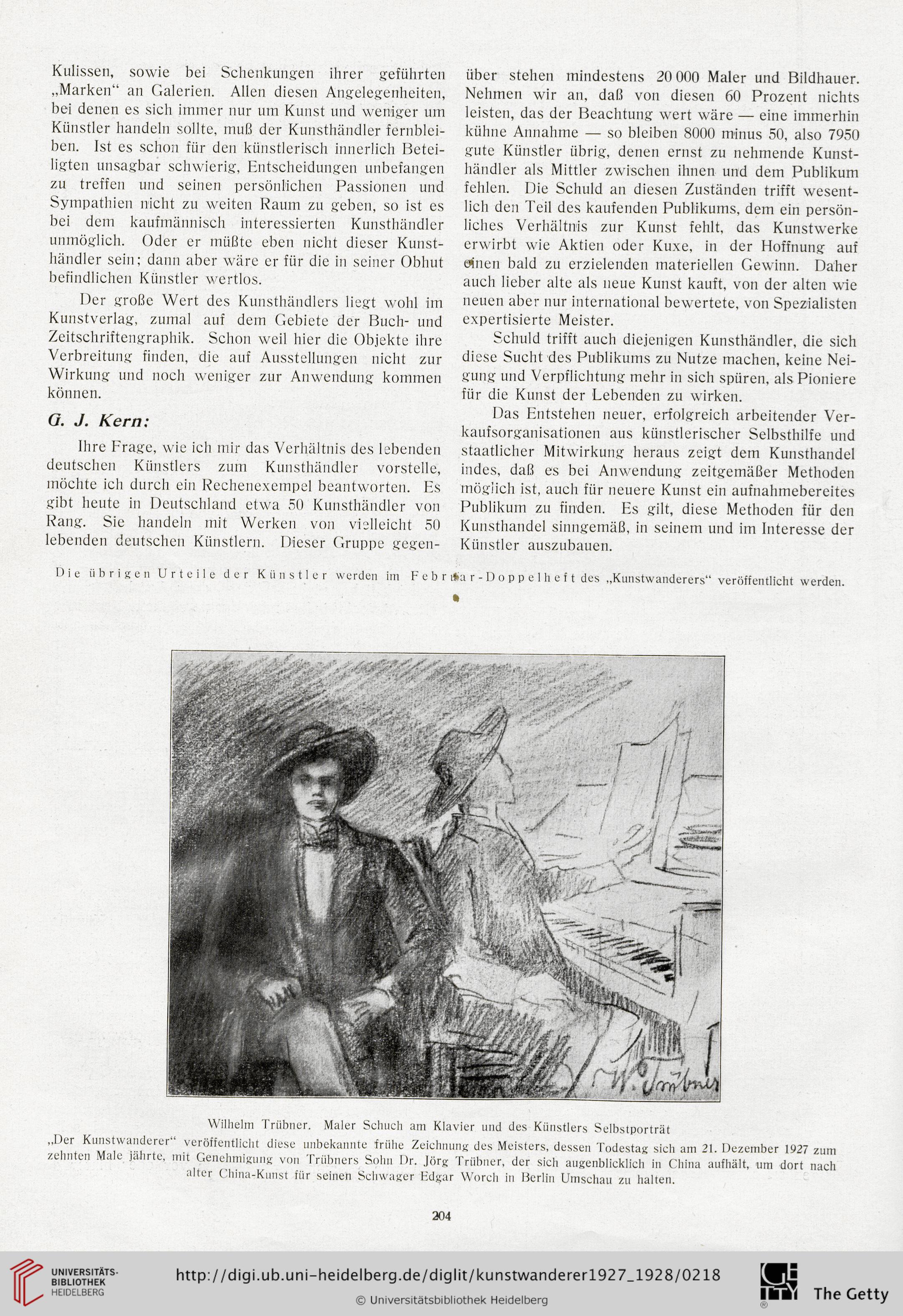

Wilhelm Trübner. Maler Schuch am Klavier und des Künstlers Selbstporträt

„Der Kunstwanderer“ veröffentlicht diese unbekannte frühe Zeichnung des Meisters, dessen Todestag sich am 21. Dezember 1927 zum

zehnten Male jährte, mit Genehmigung von Trtibners Solin I)r. Jörg Trübner, der sich augenblicklich in China aufhält, nm dort nach

alter China-Kunst für seinen Schwager Edgar Worch in Berlin Umschau zu halten.

204

„Marken“ an Galerien. Allen diesen Angelegenheiten,

bei denen es sich immer nur um Kunst und weniger um

Kiinstler handeln sollte, muß der Kunsthändler fernblei-

ben. Ist es schon für den kiinstlerisch innerlich Betei-

ligten unsagbar schwierig, Entscheidungen unbefangen

zu trcffen und seinen persönl'ichen Passionen und

Sympathien nicht zu weiten Raum zu geben, so ist es

bei dem kaufmännisch interessierten Kunsthändler

unmöglich. Oder cr miißte eben niclit dieser Kunst-

händler sein; dann aber wäre er für die in seincr Obhut

befindlichen Künstler wertlos.

Der große Wert des Kunsthändlers liegt wohl im

Kunstverlag, zumal auf dem Gebiete der Buch- und

Zeitschriftengraphik. Sclion weil liier die Objekte ihre

Verbreitung finden, die auf Ausstellungen nicht zur

Wirkung und noch weniger zur Anwendung kommen

können.

G. J. Kern:

Ihre Frage, wie ich mir das Verhältnis des lebenden

deutschen Kiinstlers zum Kunsthändler vorstelle,

möchte ich durch ein Rechenexempel beantworten. Es

gibt heute in Deutschland etwa 50 Kunsthändler von

Rang. Sie handeln mit Werken von vielleicht 50

lebenden deutschen Kiinstlern. D'ieser Gruppe gegen-

Die übrigen Urteile der Künstler werden im Febr

tiber stehen mindestens 20 000 Maler und Bildhauer.

Nehmen wir an, daß von diesen 60 Prozent nichts

leisten, das der Beachtung wert wäre — eine immerhin

kiihne Annahme — so bleiben 8000 minus 50, also 7950

gute Künstler übrig, denen ernst zu nehmende Kunst-

händler als Mittler zwischen ihnen und dem Publikum

fehlen. Die Schuld an dieseti Zuständen trifft wesent-

lich den Teil des kaufenden Publikums, dem ein persön-

liches Verhältnis zur Kunst fehlt, das Kunstwerke

erwirbt wie Aktien oder Kuxe, in der Hoffnung auf

eJinen bald zu erzielenden materiellen Gewinn. Daher

auclt lieber alte als neue Kunst kauft, von der alten wie

neuen aber nur international bewertete, von Spezialisten

expertisierte Meister.

Schuld trifft auch diejenigen Kunsthändler, die sich

diese Sucht des Publikums zu Nutze machen, keine Nei-

gung und Verpflichtung mehr in sich spüren, als Pioniere

für die Kunst der Lebenden zu wirken.

Das Entstehen neuer, erfolgreich arbeitender Ver-

kaufsorgauisationen aus künstlerischer Selbsthilfe und

staatlicher Mitwirkung heraus zeigt dem Kunsthandel

indes, daß es bei Anwendung zeitgemäßer Methoden

möglich ist, auch für neuere Kunst ein aufnahmebereites

Publikum zu finden. Es gilt, diese Methoden für den

Kunsthandel sinngemäß, in seinem und im Interesse der

Künstler auszubaucn.

tor-Doppelheft des „Kunstwanderers“ veröffentlicht werden.

Wilhelm Trübner. Maler Schuch am Klavier und des Künstlers Selbstporträt

„Der Kunstwanderer“ veröffentlicht diese unbekannte frühe Zeichnung des Meisters, dessen Todestag sich am 21. Dezember 1927 zum

zehnten Male jährte, mit Genehmigung von Trtibners Solin I)r. Jörg Trübner, der sich augenblicklich in China aufhält, nm dort nach

alter China-Kunst für seinen Schwager Edgar Worch in Berlin Umschau zu halten.

204