3. Das Opfer Isaaks (s. Abb. 369).

4. Stifterin (s. Abb. 370).

5. Der dickköpfige Ritter (s. Abb. 371).

6. Abbas Wilhelmus (s. Abb. 372).

7. Ritter Johann (s. Abb. 373).

8. Thron Salomons (s. Abb. 399).

In der Literatur schon früher beschrieben und ab-

gebildet waren die beiden friihgotischen C.lasgemälde

der Hl. Mariaund der Hl. Gertraudis (s. Abb. 1) und zwar

in der 1827 von C. Geerling in Köln herausgegebenen

Sammlung von Ansichten alter enkaustischer Glas-

gemälde, die dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von

Preußen gewidmet war und unter deren Subscribenten

wir „Stein, Exc. v., Staatsminister und Ritter zu Nassau“

verzeichnet finden. Geerling berichtet dazu: „Die bei-

den hier nachgebildeten Fenster aus der ehemaligen

Gertrudiskirche zu Köln, dermalen in der Schloßkapelle

des Herrn Ministers von Stein za Nassau beindlich, sind

5 Fuß hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit. Auf dem einen befindet

sich die heilige Jungfrau mit dein Jesuskinde, auf dem

anderen die heilige Gertrudis, beide in rcich gezierten

gothischen Tabernakeln, zu beider Füßen kniet ein

betender Mönch. Diese Kunstwerke stammen aus dem

14. Jahrhundert etc.“

Iäiescr Beschreibung nach haben sich also diese

beiden Prachtstücke altdeutsclier Glasmalerei im Jahre

1827 in der Schloßkapelle zu Nassau befunden, die

Stein, als er nach den Freiheitskriegen nach Nassau sich

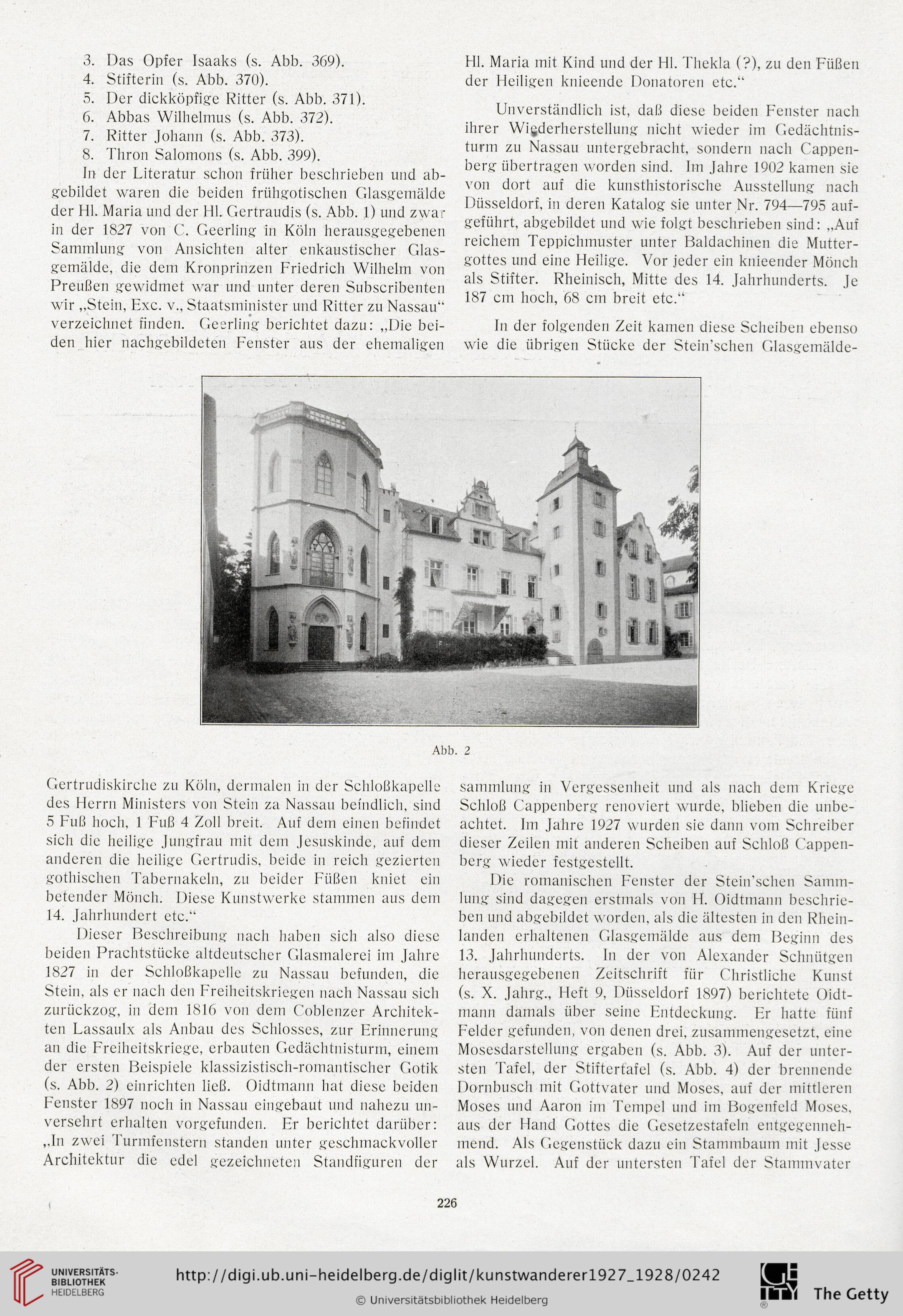

zurückzog, in dem 1816 von dem Coblenzer Architek-

ten Lassaulx als Anbau des Schlosses, zur Erinnerung

an dic Freiheitskriege, erbauten Gedächtnisturm, einem

der ersten Beispiele klassizistisch-romantischer Gotik

(s, Abb. 2) einrichtcn ließ. Oidtmann hat diese beiden

Fenster 1897 nocli in Nassau eingebaut und nahezu un-

versehrt erhalten vorgcfunden. Er bcriclitet darüber:

„In zwei Turmfenstern standen unter geschmackvoller

Architektur die edel gezeichneten Standfiguren der

Hl. Maria mit Kind und der Hl. Thekla (?), zu den Füßen

der Heiligen knieende Donatoren etc.“

Unverständlich ist, daß diese beiden Fenster nach

ilircr Wigderhcrstellung nicht wieder im Gedächtnis-

turm zu Nassau untergebracht, sondern nacli Cappen-

berg übertragen worden sind. Im Jahre 1902 kamen sie

von dort auf die kunsthistorisclie Ausstellung nach

Düsseldorf, in dcren Katalog sie unter Nr. 794—795 auf-

geführt, abgebildet und wie folgt beschrieben sind: „Auf

reichem Teppiclnnuster unter Baldachinen die Mutter-

gottes und eine Heilige. Vor jeder ein knieender Mönch

als Stifter. Rheinisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Je

187 cm hoch, 68 cm breit etc.“

In der folgenden Zeit kamen diese Scheiben ebenso

wie die übrigen Stücke der Stein’schen Glasgemälde-

sammlung in Vergessenheit und als nach dem Kriege

Schloß Cappenberg renoviert wurde, blieben die unbe-

achtet. Im Jahre 1927 wurden sie dann vom Schreiber

dieser Zeilen mit anderen Scheiben auf Schloß Cappen-

berg wiedcr festgestellt.

Die romanischen Fenster der Stein’schen Satnm-

lung sind dagegen erstmals von H. Oidtmann beschrie-

ben und abgebildet worden, als die ältesten in den Rhein-

landen erhaltenen Glasgemälde aus dem Beginn des

13. Jahrhunderts. In der von Alexander Schnütgen

herausgegebenen Zeitsclirift für Christliche Kunst

(s. X. Jahrg., Hcft 9, Düsseldorf 1897) berichtete Oidt-

mann damals über seine Entdeckung. Er hatte fünf

Felder gefunden, von denen drei, zusammengesetzt, eine

Mosesdarstellung ergaben (s. Abb. 3). Auf der unter-

sten Tafel, der Stiftertafel (s. Abb. 4) der brennende

Dornbusch mit Gottvatcr und Moses, auf der mittleren

Moses und Aaron im Tempel und im Bogenfeld Moses,

aus der Hand Gottes die Gesetzestafeln entgegenneh-

mend. Als Gegenstück dazu ein Stammbaum mit Jesse

als Wurzel. Auf der untersten Tafel der Stammvater

Abb. 2

I

226

4. Stifterin (s. Abb. 370).

5. Der dickköpfige Ritter (s. Abb. 371).

6. Abbas Wilhelmus (s. Abb. 372).

7. Ritter Johann (s. Abb. 373).

8. Thron Salomons (s. Abb. 399).

In der Literatur schon früher beschrieben und ab-

gebildet waren die beiden friihgotischen C.lasgemälde

der Hl. Mariaund der Hl. Gertraudis (s. Abb. 1) und zwar

in der 1827 von C. Geerling in Köln herausgegebenen

Sammlung von Ansichten alter enkaustischer Glas-

gemälde, die dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von

Preußen gewidmet war und unter deren Subscribenten

wir „Stein, Exc. v., Staatsminister und Ritter zu Nassau“

verzeichnet finden. Geerling berichtet dazu: „Die bei-

den hier nachgebildeten Fenster aus der ehemaligen

Gertrudiskirche zu Köln, dermalen in der Schloßkapelle

des Herrn Ministers von Stein za Nassau beindlich, sind

5 Fuß hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit. Auf dem einen befindet

sich die heilige Jungfrau mit dein Jesuskinde, auf dem

anderen die heilige Gertrudis, beide in rcich gezierten

gothischen Tabernakeln, zu beider Füßen kniet ein

betender Mönch. Diese Kunstwerke stammen aus dem

14. Jahrhundert etc.“

Iäiescr Beschreibung nach haben sich also diese

beiden Prachtstücke altdeutsclier Glasmalerei im Jahre

1827 in der Schloßkapelle zu Nassau befunden, die

Stein, als er nach den Freiheitskriegen nach Nassau sich

zurückzog, in dem 1816 von dem Coblenzer Architek-

ten Lassaulx als Anbau des Schlosses, zur Erinnerung

an dic Freiheitskriege, erbauten Gedächtnisturm, einem

der ersten Beispiele klassizistisch-romantischer Gotik

(s, Abb. 2) einrichtcn ließ. Oidtmann hat diese beiden

Fenster 1897 nocli in Nassau eingebaut und nahezu un-

versehrt erhalten vorgcfunden. Er bcriclitet darüber:

„In zwei Turmfenstern standen unter geschmackvoller

Architektur die edel gezeichneten Standfiguren der

Hl. Maria mit Kind und der Hl. Thekla (?), zu den Füßen

der Heiligen knieende Donatoren etc.“

Unverständlich ist, daß diese beiden Fenster nach

ilircr Wigderhcrstellung nicht wieder im Gedächtnis-

turm zu Nassau untergebracht, sondern nacli Cappen-

berg übertragen worden sind. Im Jahre 1902 kamen sie

von dort auf die kunsthistorisclie Ausstellung nach

Düsseldorf, in dcren Katalog sie unter Nr. 794—795 auf-

geführt, abgebildet und wie folgt beschrieben sind: „Auf

reichem Teppiclnnuster unter Baldachinen die Mutter-

gottes und eine Heilige. Vor jeder ein knieender Mönch

als Stifter. Rheinisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Je

187 cm hoch, 68 cm breit etc.“

In der folgenden Zeit kamen diese Scheiben ebenso

wie die übrigen Stücke der Stein’schen Glasgemälde-

sammlung in Vergessenheit und als nach dem Kriege

Schloß Cappenberg renoviert wurde, blieben die unbe-

achtet. Im Jahre 1927 wurden sie dann vom Schreiber

dieser Zeilen mit anderen Scheiben auf Schloß Cappen-

berg wiedcr festgestellt.

Die romanischen Fenster der Stein’schen Satnm-

lung sind dagegen erstmals von H. Oidtmann beschrie-

ben und abgebildet worden, als die ältesten in den Rhein-

landen erhaltenen Glasgemälde aus dem Beginn des

13. Jahrhunderts. In der von Alexander Schnütgen

herausgegebenen Zeitsclirift für Christliche Kunst

(s. X. Jahrg., Hcft 9, Düsseldorf 1897) berichtete Oidt-

mann damals über seine Entdeckung. Er hatte fünf

Felder gefunden, von denen drei, zusammengesetzt, eine

Mosesdarstellung ergaben (s. Abb. 3). Auf der unter-

sten Tafel, der Stiftertafel (s. Abb. 4) der brennende

Dornbusch mit Gottvatcr und Moses, auf der mittleren

Moses und Aaron im Tempel und im Bogenfeld Moses,

aus der Hand Gottes die Gesetzestafeln entgegenneh-

mend. Als Gegenstück dazu ein Stammbaum mit Jesse

als Wurzel. Auf der untersten Tafel der Stammvater

Abb. 2

I

226