eine Kollektion von so hoher Qualität zustande, daß

deren Studium tatsächlich einen besonderen Genuß be-

reitet und auch von der Wissenschaft nicht unbeachtet

gelassen werden darf. Gibt es doch liier Entwicklungs-

reihen und besonders kostbare Einzelstücke, ohne deren

Kenntnis man in Altmeißen überhaupt nicht mit-

reden darf.

Den Beginn machen 34 frühe Eiguren, besönders

Pagoden, meist noch von G. Fritzsche und J. G. Kirch-

ner, die schon, obwohl das Böttgersteinzeug hierbei

weniger berücksichtigt ist, in iliren verschiedenen

Form- und Dekorvarianten beachtenswert sind. Alles

andere aber sind Gefäße der Böttger- und frühen

Höroldt-Zeit, einige wichtige Blaumalereien, dann

Chinoiserien in Gold und Silber, vor allem aber Bunt-

malereien aller Art von einer unerhörten Schönheit und

Mannigfaltigkeit. Die vierseitige Laterne mit den Gold-

chinoiserien, die eisenschwarze Tasse mit den Gold-

malereien von Höroldt, die Teebüchse von A. F. von

Löwenfinck, die himmelblaue Flasche mit der Augustus-

Rex-Marke, 10 auf J. G. Höroldt selbst zurückgehende

Stücke, das Schokoladenservice seines Namensvetters

C. F. Herold, der auch für Fromery in Berlin arbeitcte

und auf den vielleicht auch das Chinoiserie-Service fiir

Clemens August von Köln zurückgeht, die reiche Uhr

von 1727 und zahlreiche andere Stücke würden auch

den größten Museen zu besonderer Ehre gereichen.

Wenn sich Dr. Oppenheimer die Beratung und

Mitarbeit von Prof. Dr. Schnorr von Carols-

f e 1 d vom Berliner Schloßmuseum gesichert hat, so

tat er sehr wöhl daran. Dadurch haben nicht nur sämt-

liche Fälschungen, die gerade auf diesem Gebiete un-

glaublich gefährlich geworden sind, keinen Einlaß in

diese gute Gesellschaft gefunden, sondern es ist auch

ein gedruckter K a t a 1 o g ermöglicht worden,der außer

den gewissenhaften Einzelbeschreibungen aller Objekte

auch eine gute Einleitung des Yerfassers enthält, die

unsere Kenntnis des alten deutschen Porzellans wieder

um einen gufen Schritt weiterbringt. Namentlich die

kritische Betrachtung der Arbeiten von J. G. Höroldt

und von A. F. von Löwenfinck ist von Interesse, der

bisher noch nicht greifbare, seit 1731 in Meißen ange-

stellte Maler Johann Christoph Horn tritt nun aus dem

Nebel hervor und dergleichen.

Für die früheste Meißner Malerei sind auch die

Wechselbeziehungen zu der Augsburger Hausmaler-

werkstatt Aufenwerth sehr belangvoll. Aucli hierfür

liat die Sammlung Oppenheimer sehr wertvolle Bei-

spiele, die nicht nur den Einfluß von Augsburg auf

Meißen, sondern auch den namentlich nach dem Tode

Aufenwerths für dessen Werkstatt maßgebenden Ein-

fluß von Meißen auf Augsburg, wenn man auch die von

Schnorr gezogene Grenze vielleicht nich't in allen Ein-

zelheiten unterschreibcn möchte. Aucli Bayreuther

Hausmaler-Chinoiserien auf Meißner Porzellan sind

vorhanden, die die Brücke nach Wien schlagen. Das

große Rätsel der Lüsterzeichen und der Goldbuch-

staben bleibt leider auch weiter vorläufig ungelöst.

Dazu sind noch Archivstudien in Meißen selbst erforder-

lich, die von Berlin aus nicht so gut unternommen wer-

den können. Dankbar wird man auch für verschiedene

Angaben über die Vorbesitzer oder über die Gegen-

stücke in sonstigen öffentlichen und privaten Sammlun-

gen oder in Auktionskatalogen sein können.

Der Katalogdruck ist nicht illustriert. Nur füi

einige wenige Spezialisten sind ausgezeichnete Photo-

graphien aller hervorragenden Stücke gemacht wor-

den, aber bei der exeptionellen Bedeutung der Samm-

lung wird docli iiber kurz oder lang ein vornehmes

Werk mit Lichtdrucktafeln und Farbetafeln nicht zu

vermeiden sein. Ein großzügiger Verleger würde hier

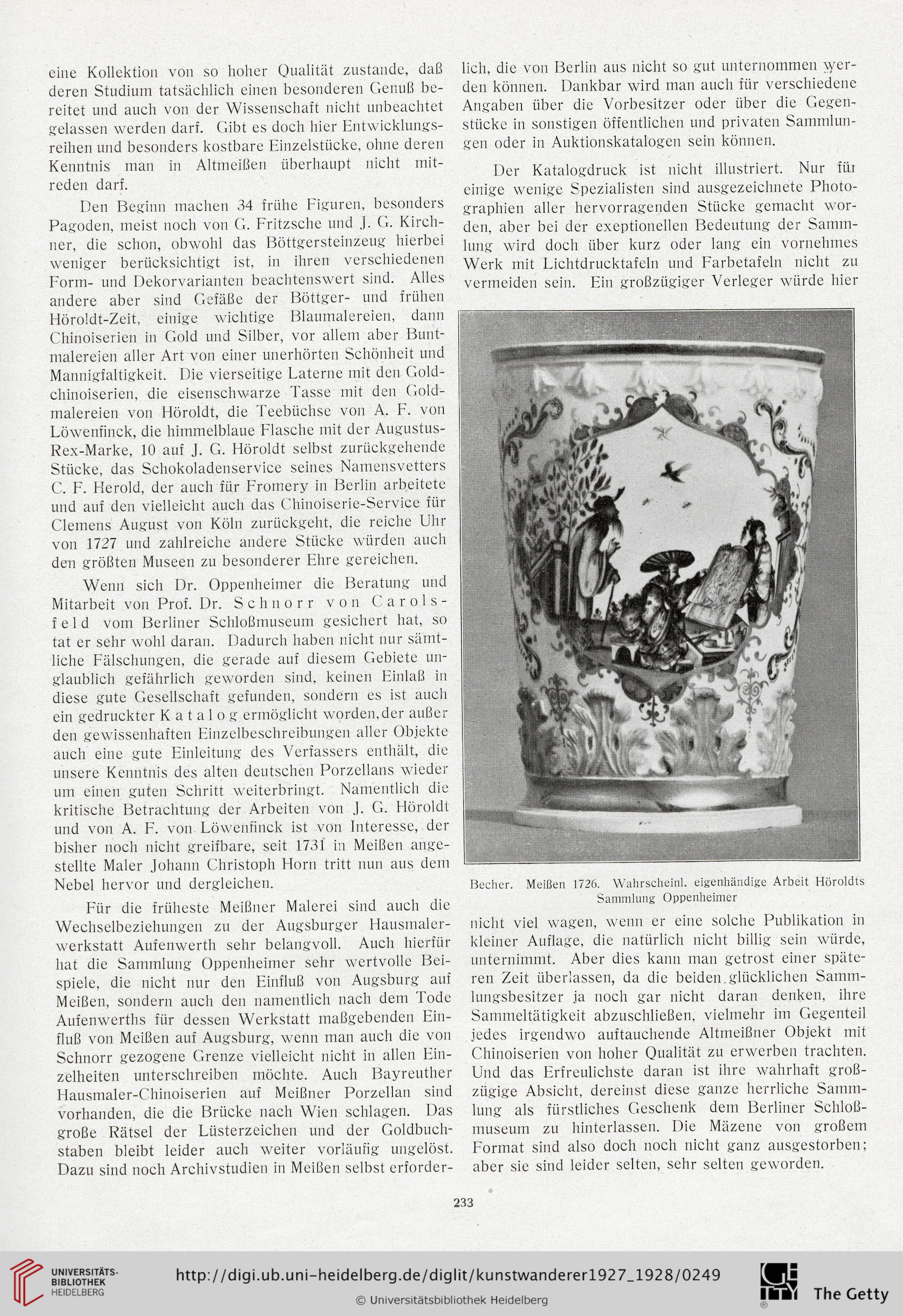

Becher. Meißen 1726. Wahrscheinl. eigenhändige Arbeit Höroldts

Sammlung Oppenheimer

niclit viel wagen, wenn er eine solche Publikation in

kleiner Auflage, die natürlich nicht billig sein würde,

unternimmt. Aber dies kann man getrost einer späte-

ren Zeit überiassen, da die beiden glücklichen Samm-

lungsbesitzer ja noch gar nicht daran denken, ilire

Sammeltätigkeit abzuschließen. vielmehr im Gegenteil

jedes irgendwo auftauchende Altmeißner Objekt mit

Chinoiserien von hoher Qualität zu erwerben trachten.

Und das Erfreulichste daran ist ilire wahrhaft groß-

zügige Absieht, dereinst diese ganze herrliche Samm-

lung als fürstliches Geschenk dem Berliner Schloß-

museum zu hinterlassen. Die Mäzene von großem

Format sind also docli noch nicht ganz ausgestorben;

aber sie sind leider selten, sehr selten geworden.

233

deren Studium tatsächlich einen besonderen Genuß be-

reitet und auch von der Wissenschaft nicht unbeachtet

gelassen werden darf. Gibt es doch liier Entwicklungs-

reihen und besonders kostbare Einzelstücke, ohne deren

Kenntnis man in Altmeißen überhaupt nicht mit-

reden darf.

Den Beginn machen 34 frühe Eiguren, besönders

Pagoden, meist noch von G. Fritzsche und J. G. Kirch-

ner, die schon, obwohl das Böttgersteinzeug hierbei

weniger berücksichtigt ist, in iliren verschiedenen

Form- und Dekorvarianten beachtenswert sind. Alles

andere aber sind Gefäße der Böttger- und frühen

Höroldt-Zeit, einige wichtige Blaumalereien, dann

Chinoiserien in Gold und Silber, vor allem aber Bunt-

malereien aller Art von einer unerhörten Schönheit und

Mannigfaltigkeit. Die vierseitige Laterne mit den Gold-

chinoiserien, die eisenschwarze Tasse mit den Gold-

malereien von Höroldt, die Teebüchse von A. F. von

Löwenfinck, die himmelblaue Flasche mit der Augustus-

Rex-Marke, 10 auf J. G. Höroldt selbst zurückgehende

Stücke, das Schokoladenservice seines Namensvetters

C. F. Herold, der auch für Fromery in Berlin arbeitcte

und auf den vielleicht auch das Chinoiserie-Service fiir

Clemens August von Köln zurückgeht, die reiche Uhr

von 1727 und zahlreiche andere Stücke würden auch

den größten Museen zu besonderer Ehre gereichen.

Wenn sich Dr. Oppenheimer die Beratung und

Mitarbeit von Prof. Dr. Schnorr von Carols-

f e 1 d vom Berliner Schloßmuseum gesichert hat, so

tat er sehr wöhl daran. Dadurch haben nicht nur sämt-

liche Fälschungen, die gerade auf diesem Gebiete un-

glaublich gefährlich geworden sind, keinen Einlaß in

diese gute Gesellschaft gefunden, sondern es ist auch

ein gedruckter K a t a 1 o g ermöglicht worden,der außer

den gewissenhaften Einzelbeschreibungen aller Objekte

auch eine gute Einleitung des Yerfassers enthält, die

unsere Kenntnis des alten deutschen Porzellans wieder

um einen gufen Schritt weiterbringt. Namentlich die

kritische Betrachtung der Arbeiten von J. G. Höroldt

und von A. F. von Löwenfinck ist von Interesse, der

bisher noch nicht greifbare, seit 1731 in Meißen ange-

stellte Maler Johann Christoph Horn tritt nun aus dem

Nebel hervor und dergleichen.

Für die früheste Meißner Malerei sind auch die

Wechselbeziehungen zu der Augsburger Hausmaler-

werkstatt Aufenwerth sehr belangvoll. Aucli hierfür

liat die Sammlung Oppenheimer sehr wertvolle Bei-

spiele, die nicht nur den Einfluß von Augsburg auf

Meißen, sondern auch den namentlich nach dem Tode

Aufenwerths für dessen Werkstatt maßgebenden Ein-

fluß von Meißen auf Augsburg, wenn man auch die von

Schnorr gezogene Grenze vielleicht nich't in allen Ein-

zelheiten unterschreibcn möchte. Aucli Bayreuther

Hausmaler-Chinoiserien auf Meißner Porzellan sind

vorhanden, die die Brücke nach Wien schlagen. Das

große Rätsel der Lüsterzeichen und der Goldbuch-

staben bleibt leider auch weiter vorläufig ungelöst.

Dazu sind noch Archivstudien in Meißen selbst erforder-

lich, die von Berlin aus nicht so gut unternommen wer-

den können. Dankbar wird man auch für verschiedene

Angaben über die Vorbesitzer oder über die Gegen-

stücke in sonstigen öffentlichen und privaten Sammlun-

gen oder in Auktionskatalogen sein können.

Der Katalogdruck ist nicht illustriert. Nur füi

einige wenige Spezialisten sind ausgezeichnete Photo-

graphien aller hervorragenden Stücke gemacht wor-

den, aber bei der exeptionellen Bedeutung der Samm-

lung wird docli iiber kurz oder lang ein vornehmes

Werk mit Lichtdrucktafeln und Farbetafeln nicht zu

vermeiden sein. Ein großzügiger Verleger würde hier

Becher. Meißen 1726. Wahrscheinl. eigenhändige Arbeit Höroldts

Sammlung Oppenheimer

niclit viel wagen, wenn er eine solche Publikation in

kleiner Auflage, die natürlich nicht billig sein würde,

unternimmt. Aber dies kann man getrost einer späte-

ren Zeit überiassen, da die beiden glücklichen Samm-

lungsbesitzer ja noch gar nicht daran denken, ilire

Sammeltätigkeit abzuschließen. vielmehr im Gegenteil

jedes irgendwo auftauchende Altmeißner Objekt mit

Chinoiserien von hoher Qualität zu erwerben trachten.

Und das Erfreulichste daran ist ilire wahrhaft groß-

zügige Absieht, dereinst diese ganze herrliche Samm-

lung als fürstliches Geschenk dem Berliner Schloß-

museum zu hinterlassen. Die Mäzene von großem

Format sind also docli noch nicht ganz ausgestorben;

aber sie sind leider selten, sehr selten geworden.

233