Patnfeü Kunffbcief.

Der letzte Herbstsalon brachte in dieser Saison eine Neuig-

keit, von der in Deutschland ziemlich viel gesprochen und geschrie-

ben wurde — einen Saal moderner deutscher Kunst. Dieses

Ereignis hat eine außerordentliche Bedeutung als Symbol für das

sich allmählich anbahnende Einvernehmen auf kulturellem Boden

zwischen Frankreich und Deutschland. Ein wohlgesinntes Interesse

für die hier wenig bekannte deutsche moderne Kunst, das im stän-

digen Wachstum begriffen ist, äußerte sich in dieser halboffiziellen

Kundgebung und wird, hoffentlich, zu weiteren und wirkungsvolle-

ren Veranstaltungen führen.

Denn, das muß hier betont werden, diese „deutsche Abtei-

lung“ des Herbstsalons nahm sich von weitem besser aus als in

der Nähe, und zwar aus vielen Griinden. Zu allererst deshalb, weil

die großen Pariser Ausstellungen heutzutage einen Umfang ange-

nommen haben, der einen „Kunstgenuß“ geradezu unmöglich macht.

Auch der geiibteste Kunstbetrachter bricht zusammen unter der

numerischen Uebermacht bemalter Leinwand. Das wissen die

meisten Pariser Künstler schon längst und sparen ihre wirklich

wertvollen Werke für Sonderausstellungen auf, wo sie gut zur Gel-

tung kommen können. Das, was von ihnen auf die großen Ausstel-

lungen geschickt wird, ist nur eine Art „Visitenkarte“, die dazu

bestimmt ist, die offiziellen Beziehungen ncht ganz abbrechen zu

lassen. Um so mehr breitet sich aber die künstlerische Mittelmäßig-

keit aus, für die der Salon ein für das große Publikum noch immer

imponierendes Zeugnis der öffentlichen Anerkennung bedeutet.

Alles dies schafft eine Atmosphäre, die für eine empfängliche Kunst-

betrachtung direkt störend ist. So ist es auch nicht zu verwundern,

daß der deutsche Saal des Herbstsalons von vielen Besuchern über-

haupt nicht bemerkt wurde.

Aber auch für diejenigen, die für die deutsche Kunst ein

Interesse und eine gewisse Verwandtheit mit ihr besaßen, war der

deutsche Saal eine Enttäuschung. Die meisten Künstler waren ganz

fragmentarisch, zufällig und wenig charakteristisch vertreten. Von

Corinth, Ury, Hofer, Kolbe, Pechstein, Jaeckel, von denen Stich-

proben auf der Ausstellung zu sehen waren, konnte sich ein der

deutschen Kunst fernstehendes Publikum keine richtige Vorstellung

machen.

Der Gesamteindruck des Saales war zu uneinheitlich, um dem

Ansturm des Bildermeers im Herbstsalon standhalten zu können.

So war diese Ausstellung mehr für den Katalog und den Zeitungs-

bericht von Bedeutung, also für eine direkte Anschauung.

Daß aber trotzdem deutsche Künstler in Paris auf Interesse

. und Erfolg rechnen können, beweisen einige Sonderausstellungen,

die hier in Privatgalerien gezeigt wurden. Besonders wirkungsvoll

war eine'kleine Ausstellung von Renee Sintenis bei Barbazanges.

Ein Zimmer, in dem einige Radierungen und winzige Bronzeplastiken

(hauptsächlich Tiere) ausgestellt wurden, entbehrte jeglicher „Auf-

machung“ und machte einen großen iEndruck durch die feine künst-

lerische Oualität der ausgestellten Werke. Eine in sich abge-

schlossene Persönlichkeit, die zielbewußt, mit eigenen Mitteln die

beabsichtigte Wirkung zu erreichen versteht, bemächtigt sich sofort

der durch die viel zu vielen ermüdeten Empfänglichkeit des

Beschauers.

Denn es läßt sich wohl länger nicht leugnen, die moderne

Kunst in Paris hat seit einigen Jahren viel an ursprünglicher Wir-

kungskraft verloren. Die P a r i s e r Malerei wird mit jedem

Jahre weniger französische Malerei, um eine ganz inter-

nationale, auf Pariser Boden aufgewachsene Kunst zu werden. Es

genügt, die Namen der führenden Künstler in Erinnerung zu brin-

gen, ganz abgesehen davon, daß die Kataloge der großen Salons

nur hin und wieder einen französischen Namen unter der Ueberzahl

von Ausländern erwähnen. Ein glänzendes Beispiel dafür bietet

der soeben eröffnete Salon des Independants, auf dem, nebenbei

bemerkt, nicht weniger als 4636 Katalognummern den BesuCher

erwarten.

Wohin diese Entwicklung führen wird, ist schwer voraus-

zusehen. Vorläufig läßt sich nur bemerken, daß jede bodenständige

und ausgesprochen nationale Kunst, auch die eines fremden Landes,

eine erwünschte Abwechslung bringt in die innerlich leer gewor-

dene, nur auf malerische Experimente bedachte internationale

Malerzunft des Montparnasse.

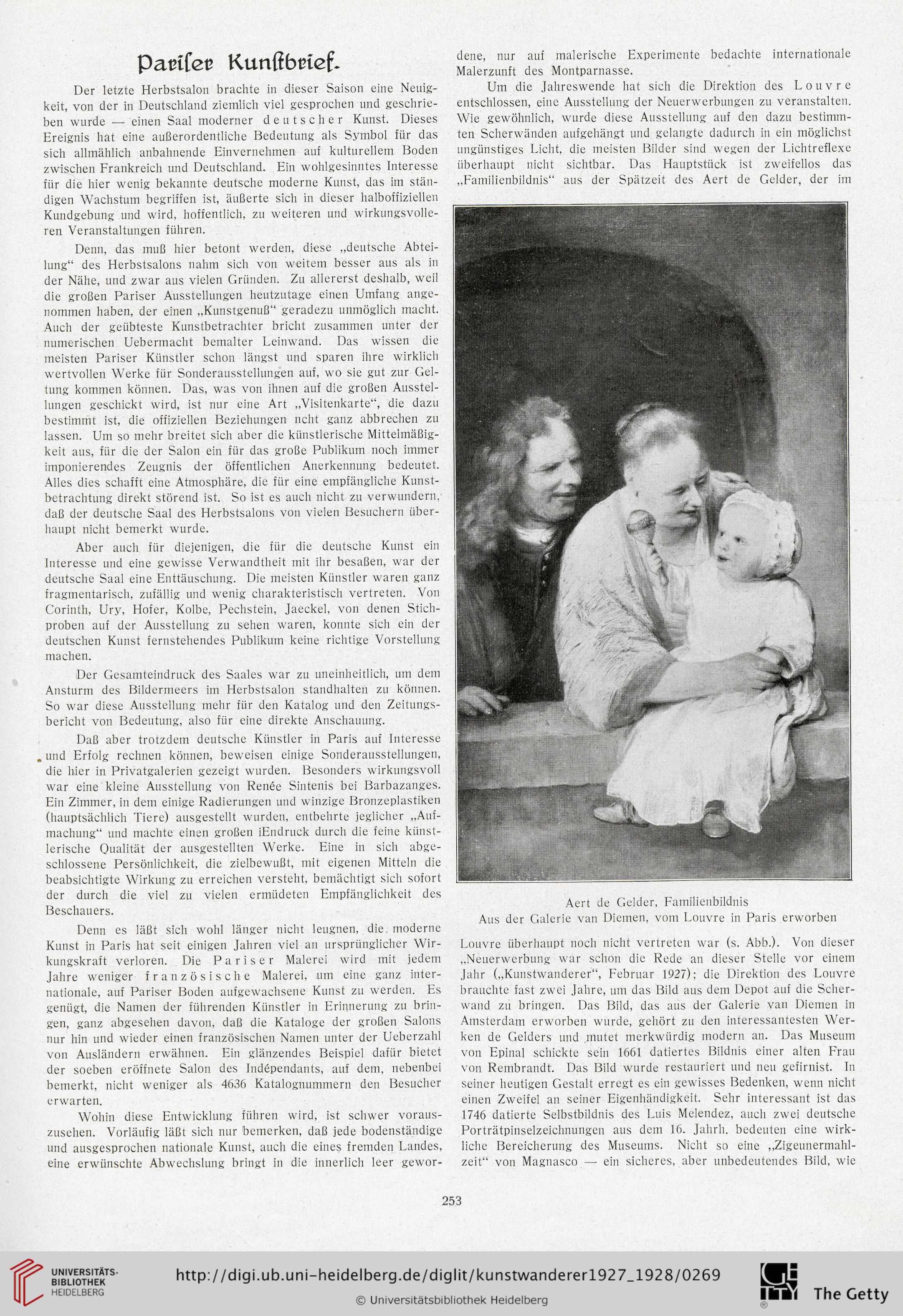

Um die Jahreswende hat sich die Direktion des Louvre

entschlossen, eine Ausstellung der Neuerwerbungen zu veranstalten.

Wie gewöhnlich, wurde diese Ausstellung auf den dazu bestimm-

ten Scherwänden aufgehängt und gelangte dadurch in ein möglichst

ungünstiges Licht, die meisten Bilder sind wegen der Lichtreflexe

tiberhaupt nicht sichtbar. Das Hauptstück ist zweifellos das

„Familienbildnis“ aus der Spätzeit des Aert de Gelder, der im

Aert de Gelder, Familienbildnis

Aus der Galerie van Diemen, vom Louvre in Paris erworben

Louvre überhaupt noch nicht vertreten war (s. Abb.). Von dieser

„Neuerwerbung war schon die Rede an dieser Stelle vor einem

Jahr („Kunstwanderer“, Februar 1927); die Direktion des Louvre

brauchte fast zwei Jahre, um das Bild aus dem Depot auf die Scher-

wand zu bringen. Das Bild, das aus der Galerie van Diemen in

Amsterdam erworben wurde, gehört zu den interessantesten Wer-

ken de Gelders und „inutet merkwürdig modern an. Das Museum

von Epinal schickte sein 1661 datiertes Bildnis einer alten Frau

von Rembrandt. Das Bild wurde restauriert und neu gefirnist. In

seiner heutigen Gestalt erregt es ein gewisses Bedenken, wenn nicht

einen Zweifel an seiner Eigenhändigkeit. Sehr interessant ist das

1746 datierte Selbstbildnis des Luis Melendez, auch zwei deutsche

Porträtpinselzeichnungen aus dem 16. Jahrh. bedeuten eine wirk-

liehe Bereicherung des Museums. Nicht so eine „Zigeunermahl-

zeit“ von Magnasco — ein sicheres, aber unbedeutendes Bild, wie

253

Der letzte Herbstsalon brachte in dieser Saison eine Neuig-

keit, von der in Deutschland ziemlich viel gesprochen und geschrie-

ben wurde — einen Saal moderner deutscher Kunst. Dieses

Ereignis hat eine außerordentliche Bedeutung als Symbol für das

sich allmählich anbahnende Einvernehmen auf kulturellem Boden

zwischen Frankreich und Deutschland. Ein wohlgesinntes Interesse

für die hier wenig bekannte deutsche moderne Kunst, das im stän-

digen Wachstum begriffen ist, äußerte sich in dieser halboffiziellen

Kundgebung und wird, hoffentlich, zu weiteren und wirkungsvolle-

ren Veranstaltungen führen.

Denn, das muß hier betont werden, diese „deutsche Abtei-

lung“ des Herbstsalons nahm sich von weitem besser aus als in

der Nähe, und zwar aus vielen Griinden. Zu allererst deshalb, weil

die großen Pariser Ausstellungen heutzutage einen Umfang ange-

nommen haben, der einen „Kunstgenuß“ geradezu unmöglich macht.

Auch der geiibteste Kunstbetrachter bricht zusammen unter der

numerischen Uebermacht bemalter Leinwand. Das wissen die

meisten Pariser Künstler schon längst und sparen ihre wirklich

wertvollen Werke für Sonderausstellungen auf, wo sie gut zur Gel-

tung kommen können. Das, was von ihnen auf die großen Ausstel-

lungen geschickt wird, ist nur eine Art „Visitenkarte“, die dazu

bestimmt ist, die offiziellen Beziehungen ncht ganz abbrechen zu

lassen. Um so mehr breitet sich aber die künstlerische Mittelmäßig-

keit aus, für die der Salon ein für das große Publikum noch immer

imponierendes Zeugnis der öffentlichen Anerkennung bedeutet.

Alles dies schafft eine Atmosphäre, die für eine empfängliche Kunst-

betrachtung direkt störend ist. So ist es auch nicht zu verwundern,

daß der deutsche Saal des Herbstsalons von vielen Besuchern über-

haupt nicht bemerkt wurde.

Aber auch für diejenigen, die für die deutsche Kunst ein

Interesse und eine gewisse Verwandtheit mit ihr besaßen, war der

deutsche Saal eine Enttäuschung. Die meisten Künstler waren ganz

fragmentarisch, zufällig und wenig charakteristisch vertreten. Von

Corinth, Ury, Hofer, Kolbe, Pechstein, Jaeckel, von denen Stich-

proben auf der Ausstellung zu sehen waren, konnte sich ein der

deutschen Kunst fernstehendes Publikum keine richtige Vorstellung

machen.

Der Gesamteindruck des Saales war zu uneinheitlich, um dem

Ansturm des Bildermeers im Herbstsalon standhalten zu können.

So war diese Ausstellung mehr für den Katalog und den Zeitungs-

bericht von Bedeutung, also für eine direkte Anschauung.

Daß aber trotzdem deutsche Künstler in Paris auf Interesse

. und Erfolg rechnen können, beweisen einige Sonderausstellungen,

die hier in Privatgalerien gezeigt wurden. Besonders wirkungsvoll

war eine'kleine Ausstellung von Renee Sintenis bei Barbazanges.

Ein Zimmer, in dem einige Radierungen und winzige Bronzeplastiken

(hauptsächlich Tiere) ausgestellt wurden, entbehrte jeglicher „Auf-

machung“ und machte einen großen iEndruck durch die feine künst-

lerische Oualität der ausgestellten Werke. Eine in sich abge-

schlossene Persönlichkeit, die zielbewußt, mit eigenen Mitteln die

beabsichtigte Wirkung zu erreichen versteht, bemächtigt sich sofort

der durch die viel zu vielen ermüdeten Empfänglichkeit des

Beschauers.

Denn es läßt sich wohl länger nicht leugnen, die moderne

Kunst in Paris hat seit einigen Jahren viel an ursprünglicher Wir-

kungskraft verloren. Die P a r i s e r Malerei wird mit jedem

Jahre weniger französische Malerei, um eine ganz inter-

nationale, auf Pariser Boden aufgewachsene Kunst zu werden. Es

genügt, die Namen der führenden Künstler in Erinnerung zu brin-

gen, ganz abgesehen davon, daß die Kataloge der großen Salons

nur hin und wieder einen französischen Namen unter der Ueberzahl

von Ausländern erwähnen. Ein glänzendes Beispiel dafür bietet

der soeben eröffnete Salon des Independants, auf dem, nebenbei

bemerkt, nicht weniger als 4636 Katalognummern den BesuCher

erwarten.

Wohin diese Entwicklung führen wird, ist schwer voraus-

zusehen. Vorläufig läßt sich nur bemerken, daß jede bodenständige

und ausgesprochen nationale Kunst, auch die eines fremden Landes,

eine erwünschte Abwechslung bringt in die innerlich leer gewor-

dene, nur auf malerische Experimente bedachte internationale

Malerzunft des Montparnasse.

Um die Jahreswende hat sich die Direktion des Louvre

entschlossen, eine Ausstellung der Neuerwerbungen zu veranstalten.

Wie gewöhnlich, wurde diese Ausstellung auf den dazu bestimm-

ten Scherwänden aufgehängt und gelangte dadurch in ein möglichst

ungünstiges Licht, die meisten Bilder sind wegen der Lichtreflexe

tiberhaupt nicht sichtbar. Das Hauptstück ist zweifellos das

„Familienbildnis“ aus der Spätzeit des Aert de Gelder, der im

Aert de Gelder, Familienbildnis

Aus der Galerie van Diemen, vom Louvre in Paris erworben

Louvre überhaupt noch nicht vertreten war (s. Abb.). Von dieser

„Neuerwerbung war schon die Rede an dieser Stelle vor einem

Jahr („Kunstwanderer“, Februar 1927); die Direktion des Louvre

brauchte fast zwei Jahre, um das Bild aus dem Depot auf die Scher-

wand zu bringen. Das Bild, das aus der Galerie van Diemen in

Amsterdam erworben wurde, gehört zu den interessantesten Wer-

ken de Gelders und „inutet merkwürdig modern an. Das Museum

von Epinal schickte sein 1661 datiertes Bildnis einer alten Frau

von Rembrandt. Das Bild wurde restauriert und neu gefirnist. In

seiner heutigen Gestalt erregt es ein gewisses Bedenken, wenn nicht

einen Zweifel an seiner Eigenhändigkeit. Sehr interessant ist das

1746 datierte Selbstbildnis des Luis Melendez, auch zwei deutsche

Porträtpinselzeichnungen aus dem 16. Jahrh. bedeuten eine wirk-

liehe Bereicherung des Museums. Nicht so eine „Zigeunermahl-

zeit“ von Magnasco — ein sicheres, aber unbedeutendes Bild, wie

253