und Bronzetönung das Werk als den Entwurf eines

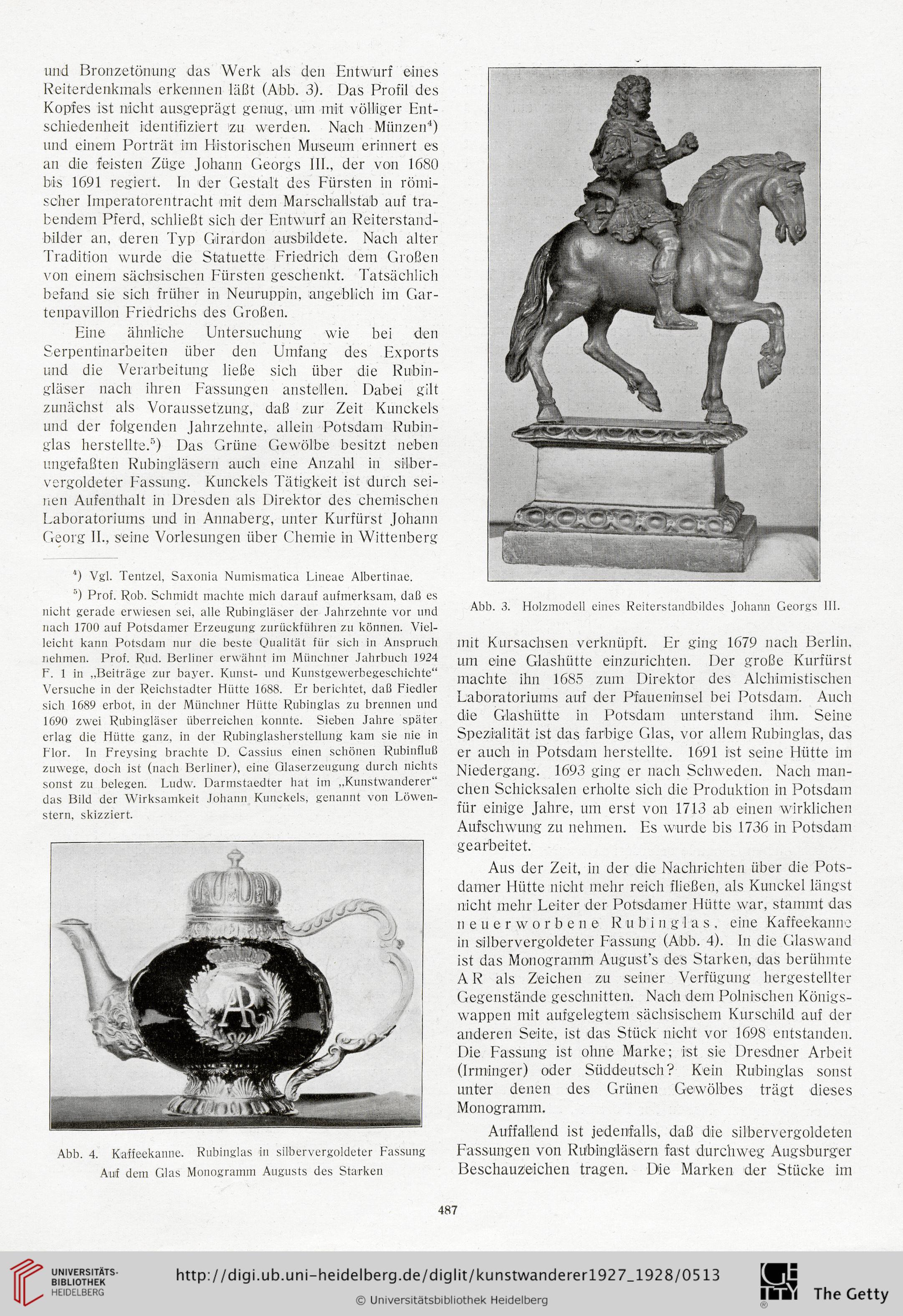

Reiterdenkmals erkennen läßt (Abb. 3). Das Profil des

Kopfes ist nicht ausgeprägt genug, um mit völliger Ent-

schiedenheit identifiziert zu werden. Nach Münzen4)

und einem Porträt im Historischen Museum erinnert es

an die feisten Züge Johann Georgs III., der von 1680

bi'S 1691 regiert. In der Gestalt des Fürsten in römi-

scher Imperatorentracht mit dem Marschallstab auf tra-

bendem Pferd, schließt sich der Entwurf an Reiterstand-

bilder an, deren Typ G'irardon au'sbildete. Nach alter

Tradition wurde die Statuette Friedrich dem Großen

von einem sächsischen Fürsten geschenkt. Tatsächlich

befand sie sich früher in Neuruppin, angeblich im Gar-

tenpavillon Friedrichs des Großen.

Eine ähnliche Untersuchung wie bei den

Serpentinarbeiten über den Umfang des Exports

und die Verarbeitung ließe sich iiber die Rubin-

gläser nach ihren Fassungen ansteilen. Dabei gilt

zunächst als Voraussetzung, daß zur Zeit Kunckels

und der folgenden Jahrzehnte, allein Potsdam Rubin-

glas herstellte.6) Das Grüne Gewölbe besitzt neben

ungefaßten Rubingläsern auch eine Anzahl iu silber-

vergoldeter Fassung. Kunckels Tätigkeit ist durch sei-

nen Aufenthalt in Dresden als Direktor des chemischen

Laboratoriurns und in Annaberg, unter Kurfürst Johann

Georg II., seine Vorlesungen über Chemte in Wittenberg

ä) Vgl. Tentzel, Saxonia Numismatica Lineae Albertinae.

ö) Prof. Rob. Schmidt machte mich darauf aufmerksam, daß es

nicht gerade erwiesen sei, alle Rubingläser der Jahrzehnte vor und

nach 1700 auf Potsdamer Erzeugung zurückführen zu können. Viel-

leicht kann Potsdam nur die beste Qualität für sicli in Anspruch

nehmen. Prof. Rud. Berliner erwähnt im Münchner Jahrbuch 1924

F. 1 in „Beiträge zur bayer. Kunst- und Kunstgewerbegeschichte“

Versuche in der Reichstadter Hütte 1688. Er berichtet, daß Fiedler

sich 1689 erbot, in der Münchner Hütte Rubinglas zu brennen und

1690 zwei Rubingläser überreichen konnte. Sieben Jahre später

erlag die Hütte ganz, in der Rubinglasherstellung kam sie nie in

Flor. In Freysing brachte D. Cassius einen schönen Rubinfluß

zuwege, doch ist (nach Berliner), eine Qlaserzeugung durch nichts

sonst zu belegen. Ludw. Darmstaedter hat im „Kunstwanderer“

das Bild der Wirksamkeit Johann Kunckels, genannt von Löwen-

stern, skizziert.

Abb. 4. Käffeekanne, Rubinglas in silbervergoldeter Fassung

Auif dem Glas Monogramm Augusts des Starken

Abb. 3. Holzmodell eines Reiterstandbildes Johann Georgs III.

mit Kursachscii verknüpft. Er ging 1679 nach Berlin,

um eine Glashütte einzurichten. Der große Kurfürst

machte ihn 1685 zum Direktor des Alchimistischen

Laboratoriums auf der Pfiaueninsel bei Potsdam. Auch

die Glashütte in Potsdarn unterstand ihm. Seine

Spezialität ist das farbige Glas, vor allem Rubinglas, das

er auch in Potsdam herstellte. 1691 ist seine Hütte im

Niedergang. 1693 ging er nach Schweden. Nach man-

chen Schicksalen erholte sich die Produktion in Potsdam

für einige Jahre, um erst von 1713 ab einen wirklichen

Aufschwung zu nehmen. Es wurde bis 1736 in Potsdam

gearbeitet.

Aus der Zeit, in der die Nachrichten über die Pots-

damer Htitte nicht rnehr reich fließen, als Kunckel längst

nicht mehr Leiter der Potsdamer Hütte war, stammt das

neuerworbene R u b i n g Ta s , eine Kaffeekanne

in silbervergoldeter Fassung (Abb. 4). In die Glaswand

ist das Monogramm August’s des Starken, das berühmte

A R als Zeichen zu seirrer Verfügung liergestellter

Gegenstände geschnitten. Nach dem Polnischen Königs-

wappen mit aufgelegtem sächsischem Kurschild auf der

anderen Seite, ist das Stück nicht vor 1698 entstanderi.

Die Fassung ist ohne Marke; ist sie Dresdner Arbeit

(Irminger) oder Süddeutsch? Kein Ru'binglas sonst

unter denen des Grünen Gewölbes trägt dieses

Monogramm.

Auffallend ist jederrfalls, daß die silbervergoldeten

Fassungen von Rubingläsern fast durchweg Augsburger

Bcschauzeichen tragen. Dlie Marken der Stücke im

487

Reiterdenkmals erkennen läßt (Abb. 3). Das Profil des

Kopfes ist nicht ausgeprägt genug, um mit völliger Ent-

schiedenheit identifiziert zu werden. Nach Münzen4)

und einem Porträt im Historischen Museum erinnert es

an die feisten Züge Johann Georgs III., der von 1680

bi'S 1691 regiert. In der Gestalt des Fürsten in römi-

scher Imperatorentracht mit dem Marschallstab auf tra-

bendem Pferd, schließt sich der Entwurf an Reiterstand-

bilder an, deren Typ G'irardon au'sbildete. Nach alter

Tradition wurde die Statuette Friedrich dem Großen

von einem sächsischen Fürsten geschenkt. Tatsächlich

befand sie sich früher in Neuruppin, angeblich im Gar-

tenpavillon Friedrichs des Großen.

Eine ähnliche Untersuchung wie bei den

Serpentinarbeiten über den Umfang des Exports

und die Verarbeitung ließe sich iiber die Rubin-

gläser nach ihren Fassungen ansteilen. Dabei gilt

zunächst als Voraussetzung, daß zur Zeit Kunckels

und der folgenden Jahrzehnte, allein Potsdam Rubin-

glas herstellte.6) Das Grüne Gewölbe besitzt neben

ungefaßten Rubingläsern auch eine Anzahl iu silber-

vergoldeter Fassung. Kunckels Tätigkeit ist durch sei-

nen Aufenthalt in Dresden als Direktor des chemischen

Laboratoriurns und in Annaberg, unter Kurfürst Johann

Georg II., seine Vorlesungen über Chemte in Wittenberg

ä) Vgl. Tentzel, Saxonia Numismatica Lineae Albertinae.

ö) Prof. Rob. Schmidt machte mich darauf aufmerksam, daß es

nicht gerade erwiesen sei, alle Rubingläser der Jahrzehnte vor und

nach 1700 auf Potsdamer Erzeugung zurückführen zu können. Viel-

leicht kann Potsdam nur die beste Qualität für sicli in Anspruch

nehmen. Prof. Rud. Berliner erwähnt im Münchner Jahrbuch 1924

F. 1 in „Beiträge zur bayer. Kunst- und Kunstgewerbegeschichte“

Versuche in der Reichstadter Hütte 1688. Er berichtet, daß Fiedler

sich 1689 erbot, in der Münchner Hütte Rubinglas zu brennen und

1690 zwei Rubingläser überreichen konnte. Sieben Jahre später

erlag die Hütte ganz, in der Rubinglasherstellung kam sie nie in

Flor. In Freysing brachte D. Cassius einen schönen Rubinfluß

zuwege, doch ist (nach Berliner), eine Qlaserzeugung durch nichts

sonst zu belegen. Ludw. Darmstaedter hat im „Kunstwanderer“

das Bild der Wirksamkeit Johann Kunckels, genannt von Löwen-

stern, skizziert.

Abb. 4. Käffeekanne, Rubinglas in silbervergoldeter Fassung

Auif dem Glas Monogramm Augusts des Starken

Abb. 3. Holzmodell eines Reiterstandbildes Johann Georgs III.

mit Kursachscii verknüpft. Er ging 1679 nach Berlin,

um eine Glashütte einzurichten. Der große Kurfürst

machte ihn 1685 zum Direktor des Alchimistischen

Laboratoriums auf der Pfiaueninsel bei Potsdam. Auch

die Glashütte in Potsdarn unterstand ihm. Seine

Spezialität ist das farbige Glas, vor allem Rubinglas, das

er auch in Potsdam herstellte. 1691 ist seine Hütte im

Niedergang. 1693 ging er nach Schweden. Nach man-

chen Schicksalen erholte sich die Produktion in Potsdam

für einige Jahre, um erst von 1713 ab einen wirklichen

Aufschwung zu nehmen. Es wurde bis 1736 in Potsdam

gearbeitet.

Aus der Zeit, in der die Nachrichten über die Pots-

damer Htitte nicht rnehr reich fließen, als Kunckel längst

nicht mehr Leiter der Potsdamer Hütte war, stammt das

neuerworbene R u b i n g Ta s , eine Kaffeekanne

in silbervergoldeter Fassung (Abb. 4). In die Glaswand

ist das Monogramm August’s des Starken, das berühmte

A R als Zeichen zu seirrer Verfügung liergestellter

Gegenstände geschnitten. Nach dem Polnischen Königs-

wappen mit aufgelegtem sächsischem Kurschild auf der

anderen Seite, ist das Stück nicht vor 1698 entstanderi.

Die Fassung ist ohne Marke; ist sie Dresdner Arbeit

(Irminger) oder Süddeutsch? Kein Ru'binglas sonst

unter denen des Grünen Gewölbes trägt dieses

Monogramm.

Auffallend ist jederrfalls, daß die silbervergoldeten

Fassungen von Rubingläsern fast durchweg Augsburger

Bcschauzeichen tragen. Dlie Marken der Stücke im

487