Qäctnec und dte SacbUcbkeit

Es fet wohl kein Zweifel, vielleicht aber ein Symiptom jener

berüchtigten Weltgesetzlichkeit von der Wiederkehr des Gleiohen,

daß beute auf der Großen Berliner Kunstausstellung die Ausstellung

von Werken Eduard Gärtners stattfindet. Eduard Gärtner huidigte

ganz schlicht und selbstverständlich einer Kunstauffassung, die mit

gewissen Grundzügen der heutfeen Neuen Sachilichkeit einige

Beriihrungspunkte hat. Innerhalib der Gesamtausstellung mutet das

Werk dieses Arcbitekturmalers der Biedermeierzeit wie eine stille

Insel an, die -den toseriden Lärm des Kunstorkans' ringsum sanft

glättet. Gärtner war kein Genie, und er hat sich selbst vermutlich

auch fiir keines gehalten. Aber die ruhige, effektlose Sachlichkeit

von kühler, altberlinischer Sachlichkeit; kein Fenster ist vergessen,

nichts flüchtig gearbeitet und doch ordnet sich alles dem Gesamt-

ton unter. Das ist. bei aller biedermeierischen Pedanterie gute,

sorgfältige Arbeit. Die malerische Frische und ' außerordentliche

Tonfeinheit, die auf den ausgeführten Bildern bisweilen einer vom

Besteller geforderten Genauiigkeit zum Opfer gebracht wurde,

kommt in den Studien überraschend zum Vorschein. Unter den

Handzeichnungen und kleinen farbigen Blättern ist das Gesieht

einer Hofrätin Tauber ein Juwel saftvoller Kleinmalerei. Nein, das

hat man Gärtnern einfach n.icht zugetraut! Auch die Oelstudie der

Gertraudenkapelle, sparsam in den Mitteln, in grauen, rötlichen,

bräumliohen und gelblichen Tönen lasiert, die Details noch mit Blei-

stifft eingezeichnet, ist in der farbigen Gesamtwirkung einfach wun-

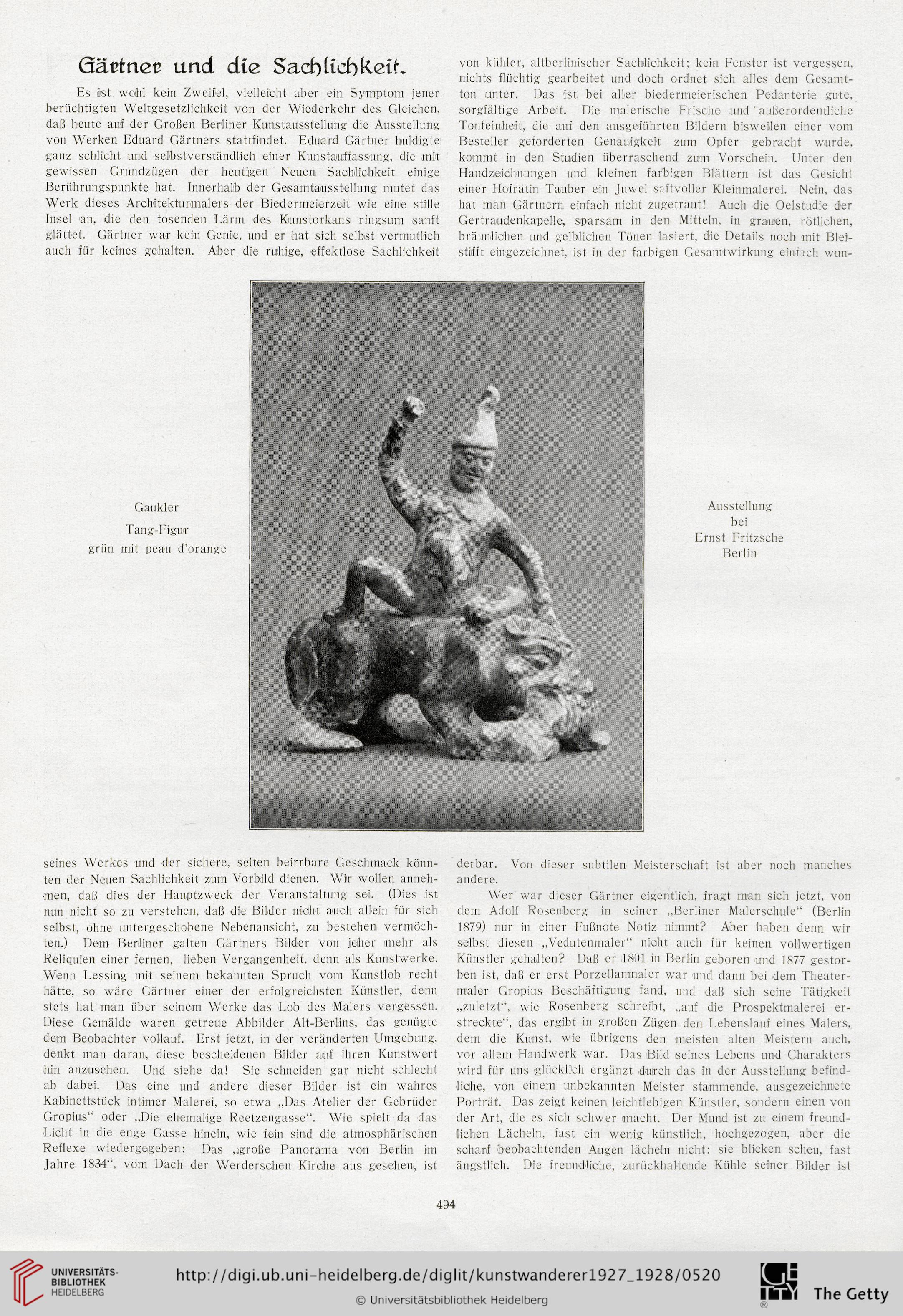

Gaukler

Tang-Figuir

griin mit peau d'orange

Ausstellung

bei

Ernst Fritzsche

Berlin

seines Werkes und der sichere, selten beirrbare Geschmack könn-

ten der Neuen Sachlichkeit zum Vorbild dienen. Wi'r wollen anneh-

•men, daß dies der Hauptzweck der Veranstaltung sei. (Dies ist

nun nicht so zu verstehen, daß die Bilder nicht auoh allein für sich

selbst, ohne untergeschobene Nebenansicht, zu bestehen vermöch-

ten.) Dem BerJiner galten Gärtners Biilder von jeiher mehr als

Reliquien einer fernen, lieben Vergangenheit, denn als Kunstwerke.

Wenn Lessing mit seinem bekannten Spruch vom Kunstlob recht

hätte, so wäre Gärtner einer der erfolgreichsten Künstler, denn

stets hat man über seinem Werke das Lob des Malers vergessen.

Diese Gemälde waren getreue Abbilder Alt-Berlins, das genügte

dem Beoibachter voliauf. Erst jetzt, in der veränderten Umgebung,

denkt man daran, diese bescheidenen Bilder auf ihren Kunstwert

thin anzuseihen. Und siehe da! Sie schneiden gar nicht schlecht

ab dabei. Das eine und andere dieser Bilder ist ein wahres

Kabinettstück intimer Malerei, so etwa „Das Atelier der Gebrüder

Gropius“ oder „Die ehemalige Reetzengasse“. Wie spielt da das

Licht in die enge Gasse hinein, wie fein sind die atmosphärischen

Reflexe wiedergageben; Das ,jgroße Panorama von Berlin im

Jahre 1834“, vom Dach der Werderschen Kirche aus gesehen, ist

derbar. Von dieser subtilen Meisterschaft ist aber noch manches

andere.

Wer war dieser Gärtner eigentlich, fragt man sich jetzt, von

dem Adolf Rosenberg in seiner „Berliner Malerschule“ (Berlin

1879) nur in einer Fußnote Notiz nimmt? Aber haben denn wir

seilbst diesen „Vedutenmaler“ nioht auch für keinen vollwertigen

Künstler gehalten? Daß er 1801 in Berlin geboren uind 1877 gestor-

ben ist, daß er erst Porzellanmaler war und dann bei dem Theater-

maler Gropius Beschäftigung fand, und daß sich seine Tätigkeit

„zuletzt“, wie Rosenberg schreibt, „auf die Prospektmalerei er-

streckte“, das ergibt in großen Ziigen den Lebenslauf eines Malers,

dem die Kunst, wie übrigens den meisten alten Meistern auch,

vor allem Handwerk war. Das Bild seines Lebens und Charakters

wird für uns glücklich ergänzt duirch das in der Ausstellung befind-

'liohe, von einem unbekannten Meister stammende, ausgezeichnete

Porträt. Das zeigt keinen leichtlebigen Künstler, sondern einen von

der Art, die es sich schwer macht. Der Mund ist zu einem freund-

lichen Lächeln, fast ein wenig künstlich, hochgezogen, aber die

schar.f beobachtenden Augen lächeln nicht: sie blicken scheu, fast

ängstlich. Die freundiiche, zurückhaltende Kühle seiner Bilder ist

494

Es fet wohl kein Zweifel, vielleicht aber ein Symiptom jener

berüchtigten Weltgesetzlichkeit von der Wiederkehr des Gleiohen,

daß beute auf der Großen Berliner Kunstausstellung die Ausstellung

von Werken Eduard Gärtners stattfindet. Eduard Gärtner huidigte

ganz schlicht und selbstverständlich einer Kunstauffassung, die mit

gewissen Grundzügen der heutfeen Neuen Sachilichkeit einige

Beriihrungspunkte hat. Innerhalib der Gesamtausstellung mutet das

Werk dieses Arcbitekturmalers der Biedermeierzeit wie eine stille

Insel an, die -den toseriden Lärm des Kunstorkans' ringsum sanft

glättet. Gärtner war kein Genie, und er hat sich selbst vermutlich

auch fiir keines gehalten. Aber die ruhige, effektlose Sachlichkeit

von kühler, altberlinischer Sachlichkeit; kein Fenster ist vergessen,

nichts flüchtig gearbeitet und doch ordnet sich alles dem Gesamt-

ton unter. Das ist. bei aller biedermeierischen Pedanterie gute,

sorgfältige Arbeit. Die malerische Frische und ' außerordentliche

Tonfeinheit, die auf den ausgeführten Bildern bisweilen einer vom

Besteller geforderten Genauiigkeit zum Opfer gebracht wurde,

kommt in den Studien überraschend zum Vorschein. Unter den

Handzeichnungen und kleinen farbigen Blättern ist das Gesieht

einer Hofrätin Tauber ein Juwel saftvoller Kleinmalerei. Nein, das

hat man Gärtnern einfach n.icht zugetraut! Auch die Oelstudie der

Gertraudenkapelle, sparsam in den Mitteln, in grauen, rötlichen,

bräumliohen und gelblichen Tönen lasiert, die Details noch mit Blei-

stifft eingezeichnet, ist in der farbigen Gesamtwirkung einfach wun-

Gaukler

Tang-Figuir

griin mit peau d'orange

Ausstellung

bei

Ernst Fritzsche

Berlin

seines Werkes und der sichere, selten beirrbare Geschmack könn-

ten der Neuen Sachlichkeit zum Vorbild dienen. Wi'r wollen anneh-

•men, daß dies der Hauptzweck der Veranstaltung sei. (Dies ist

nun nicht so zu verstehen, daß die Bilder nicht auoh allein für sich

selbst, ohne untergeschobene Nebenansicht, zu bestehen vermöch-

ten.) Dem BerJiner galten Gärtners Biilder von jeiher mehr als

Reliquien einer fernen, lieben Vergangenheit, denn als Kunstwerke.

Wenn Lessing mit seinem bekannten Spruch vom Kunstlob recht

hätte, so wäre Gärtner einer der erfolgreichsten Künstler, denn

stets hat man über seinem Werke das Lob des Malers vergessen.

Diese Gemälde waren getreue Abbilder Alt-Berlins, das genügte

dem Beoibachter voliauf. Erst jetzt, in der veränderten Umgebung,

denkt man daran, diese bescheidenen Bilder auf ihren Kunstwert

thin anzuseihen. Und siehe da! Sie schneiden gar nicht schlecht

ab dabei. Das eine und andere dieser Bilder ist ein wahres

Kabinettstück intimer Malerei, so etwa „Das Atelier der Gebrüder

Gropius“ oder „Die ehemalige Reetzengasse“. Wie spielt da das

Licht in die enge Gasse hinein, wie fein sind die atmosphärischen

Reflexe wiedergageben; Das ,jgroße Panorama von Berlin im

Jahre 1834“, vom Dach der Werderschen Kirche aus gesehen, ist

derbar. Von dieser subtilen Meisterschaft ist aber noch manches

andere.

Wer war dieser Gärtner eigentlich, fragt man sich jetzt, von

dem Adolf Rosenberg in seiner „Berliner Malerschule“ (Berlin

1879) nur in einer Fußnote Notiz nimmt? Aber haben denn wir

seilbst diesen „Vedutenmaler“ nioht auch für keinen vollwertigen

Künstler gehalten? Daß er 1801 in Berlin geboren uind 1877 gestor-

ben ist, daß er erst Porzellanmaler war und dann bei dem Theater-

maler Gropius Beschäftigung fand, und daß sich seine Tätigkeit

„zuletzt“, wie Rosenberg schreibt, „auf die Prospektmalerei er-

streckte“, das ergibt in großen Ziigen den Lebenslauf eines Malers,

dem die Kunst, wie übrigens den meisten alten Meistern auch,

vor allem Handwerk war. Das Bild seines Lebens und Charakters

wird für uns glücklich ergänzt duirch das in der Ausstellung befind-

'liohe, von einem unbekannten Meister stammende, ausgezeichnete

Porträt. Das zeigt keinen leichtlebigen Künstler, sondern einen von

der Art, die es sich schwer macht. Der Mund ist zu einem freund-

lichen Lächeln, fast ein wenig künstlich, hochgezogen, aber die

schar.f beobachtenden Augen lächeln nicht: sie blicken scheu, fast

ängstlich. Die freundiiche, zurückhaltende Kühle seiner Bilder ist

494