Düüeübuldtgung in Jioüand.

Auch Holland liat Diirers Gcdächtnis durch eine Rcihc schöner

Ausstellungen geehrt. In den neueingerichteten Sälen des Amster-

damer Kupferstichkabinetts war und ist noch eine reiche Auswahi

graphischer Werke des Meisters zu sehen: die Stiicke, die zum

größten Teil aus der alten Sammlung des berühmten Antwerpener

Geographen Abraham Ortelius (1527—1598) stammen und auch

noch in dem mit seinem Namen versehenen alten Lederband be-

wahrt werden, durchweg in schönen Drucken. Vön den Holz-

schnitten konnte dies nicht stets gesagt werden; sie sind gleich-

falls alter Besitz, aber früher wurde auf Druckqualität bei Holz-

schnitten bekanntlich viel weniger Wert gelegt als bei Kupfer-

stichen, wo die verschiedenen „Plattenzustände“ schon von selbst

zu strengerer Kritik zwangen. Vielleicht hätte die Ausstellung

etwas abwechslungsreicher und zugleich instruktiver gemacht wer-

den können, wenn man weniger gezeigt, aber dann auch einige

Kopien, nach Dürer neben den Originalen zu sehen gegeben hätte;

nichts schärft mehr den Blick für Oualität als ein solcher Vergleich.

Auch Gegenüberstellung von Zeichnungen mit Detailvorstudien und

den endgültigen Stücken hat für das Publikum, das dadurch zum

selbständigen Sehen angeleitet wird, viet Anziehendes.

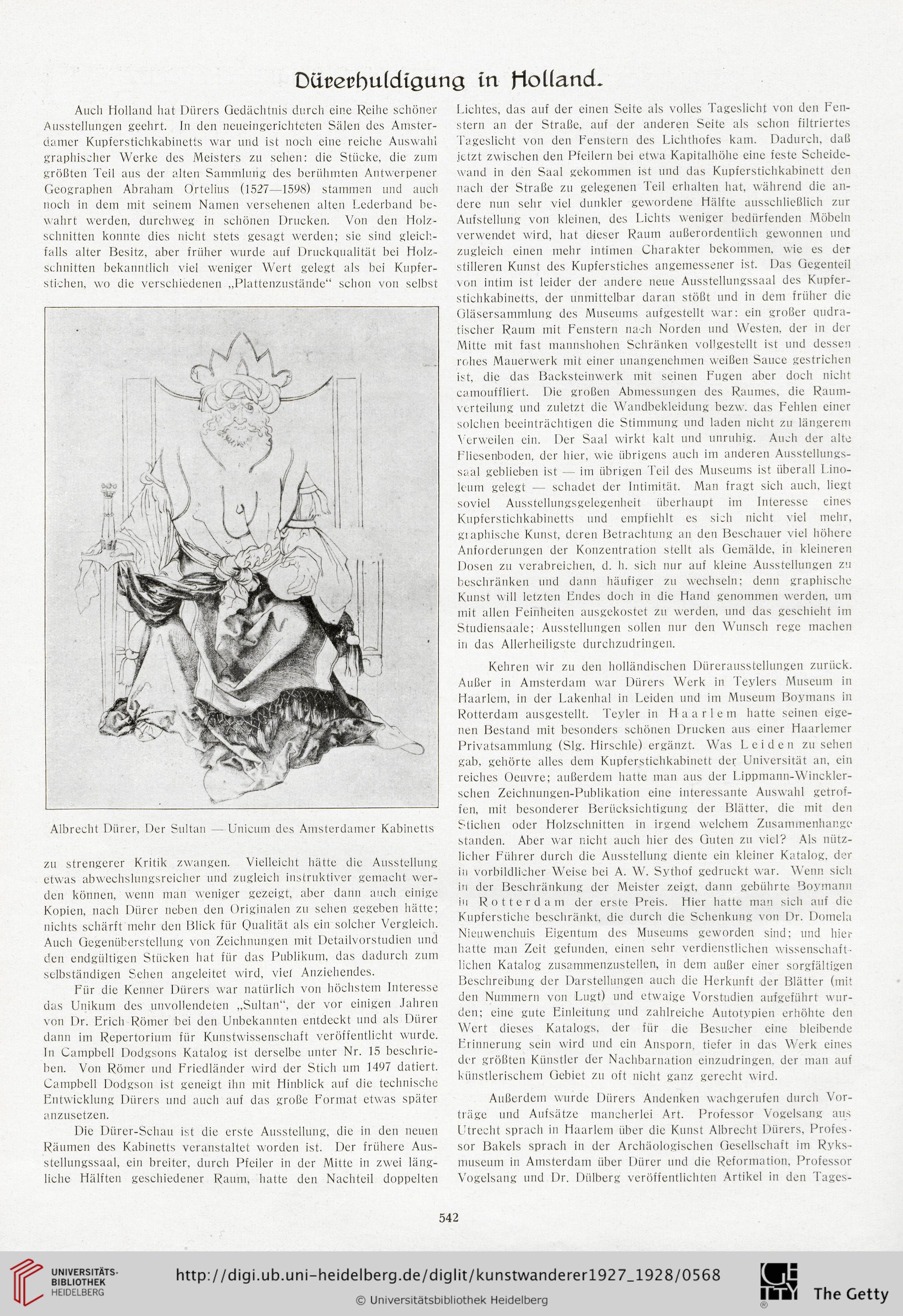

Für die Kcnner Dürers war natürlich von höchstem Interesse

das Unikum des unvollendeten „Sultan“, der vor einigen Jahren

von Dr. Erich Römer bei den Unbekannten entdeckt und als Dürer

dann im Repertorium für Kunstwissenschaft veröffentlicht wurde.

In Campbell Dodgsons Katalog ist derselbe unter Nr. 15 beschrie-

ben. Von Römcr und Friedländer wird der Stich um 1497 datiert.

Campbell Dodgson ist geneigt ihn mit Hinblick auf die technische

Entwicklung Dürers und auch auf das große Format etwas später

anzusetzen.

Die Dürer-Schau ist die erste Ausstellung, die in den neuen

Räumen des Kabinetts veranstaltet worden ist. Der frühere Aus-

stellungssaal, ein breiter, durch Pfciler in der Mitte in zwei läng-

liche Hälften geschiedener Raum, hatte den Nachteil doppelten

Lichtes, das auf der einen Seite als volles Tageslicht von den Fen-

stern an der Straße, auf dcr anderen Seite als sclion filtriertcs

Tageslicht von den Fenstern des Lichthofes kam. Dadurch, daß

jetzt zwischen den Pfeilern bei etwa Kapitalhöhe eine feste Scheide-

wand in den Saal gekommen ist und das Kupferstichkabinett den

nach der Straße zu gelegenen Teil erhalten hat, während die an-

dere nun selir viel dunkler gewordene Hälfte ausschließlich zur

Aufstellung von kleinen, des Lichts weniger bediirfenden Möbeln

verwendet wird, hat dieser Raum außerordentlich gewonnen und

zugleich einen mehr intimen Charakter bekommen, wie es der

stilleren Kunst des Kupferstiches angemessener ist. Das Gegenteil

von intim ist leider der andere neue Ausstellungssaal des Kupfer-

stichkabinetts, der unmittelbar daran stößt und in dem früher die

Gläsersammlung des Museums aufgestellt war: ein großer qudra-

tischer Raum mit Fenstern nach Norden und Westen, der in der

Mitte mit fast mannshohen Schränken vollgestellt ist und dessen

rohes Mauerwerk mit einer unangenehmen weißen Sauce gestrichen

ist, die das Backsteinwerk mit seinen Fugen aber doch nicht

camouffliert. Die großen Abmessungen des Raumes, die Raum-

verteilung und zuletzt die Wandbekleidung bezw. das Fehlen einer

solchen beeinträchtigen die Stimmung und laden nicht zu längerem

Verweilen ein. Der Saal wirkt kalt und unruhig. Auch der alte

Fliesenboden, dcr hier, wie iibrigens auch im anderen Ausstellungs-

saal geblieben ist — im übrigen Teil des Museums ist überall Lino-

leum gelegt — schadet der Intimität. Man fragt sich auch, liegt

soviel Ausstcllungsgelegenheit überhaupt im Interesse eines

Kupferstichkabinetts und empfiehlt es sieh nicht viel mehr,

graphisehe Kunst, deren Betrachtung an den Beschauer viel höhere

Anforderungen der Konzentration stellt als Gemälde, in kleineren

Dosen zu verabreichen, d. h. sich nur auf kleine Ausstellungen zu

beschränken und dann häufiger zu wechseln: denn graphische

Kunst wiil letzten Endes doch in die Hand genommen werden, um

mit allen Feinheiten ausgekostet zu werden, und das geschieht im

Studiensaale; Ausstellungen sollen nur den Wunsch rege machen

iri das Allerheiligste durchzudringen.

Kehren wir zu den holländischen Dürerausstellungen zuriick.

Außer in Amsterdam war Dürers Werk in Teylers Museum in

Haarlem, in der Lakenhal in Leiden und im Museum Boymans in

Rotterdam ausgestellt. Teyler in H a a r 1 e m hatte seinen eige-

nen Bestand mit besonders schönen Drucken aus einer Haarlemer

Privatsammlung (Slg. Hirschle) ergänzt. Was Leiden zu sehen

gab, gehörte alles dem Kupferstichkabinett der Universität an, ein

reiches Oeuvre; außerdem hatte man aus der Lippmann-Winckler-

schen Zeichnungen-Publikation eine interessante Auswahl getrof-

fen, mit besonderer Beriicksichtigung der Blätter, die mit den

Stichen oder Holzschnitten in irgend welchem Zusammenhange

standen. Aber war nicht auch liier des Guten zu viel? Als nütz-

licher Führer durch die Ausstellung diente ein kleiner Katalog. der

in vorbildlicher Weise bei A. W. Sythof gedruckt war. Wenn sicli

iri der Beschränkung der Meister zeigt, dann gebührte Boymann

iu Rotterdam der erste Preis. Hier hatte man sich auf die

Kupferstiche beschränkt, die durch die Schenkung von Dr. Domela

Nieuwenchuis Eigentum des Museums geworden sind; und hier

hatte man Zeit gefunden, einen sehr verdienstlichen wissenschaft-

lichen Katalog zusammenzustellen, in dem außer einer sorgfältigen

Beschreibung der Darstellungen auch die Herkunft der Blätter (mit

den Nummern von Lugt) und etwaige Vorstudien aufgeführt wur-

den; eine gute Einleitung und zahlreiche Autotypien erhöhte den

Wert dieses Katalogs, der für die Besucher eine bleibende

Erinnerung sein wird und ein Ansporn, tiefer in das Werk eines

der größten Kiinstler der Nachbarnation einzudringen, der man auf

künstlerischem Gebiet zu oft nicht ganz gerecht wird.

Außerdem wurde Dürers Andenken wachgerufen durch Vor-

träge und Aufsätze mancherlei Art. Professor Vogelsang aus

Utrecht sprach in Haarlem über die Kunst Albrecht Dürers, Profes-

sor Bakels sprach in der Archäologischen Gesellschaft im Ryks-

museum in Amsterdam über Diirer und die Reformation, Professor

Vogeisang und Dr. Diilberg veröffentlichten Artikel in den Tages-

542

Auch Holland liat Diirers Gcdächtnis durch eine Rcihc schöner

Ausstellungen geehrt. In den neueingerichteten Sälen des Amster-

damer Kupferstichkabinetts war und ist noch eine reiche Auswahi

graphischer Werke des Meisters zu sehen: die Stiicke, die zum

größten Teil aus der alten Sammlung des berühmten Antwerpener

Geographen Abraham Ortelius (1527—1598) stammen und auch

noch in dem mit seinem Namen versehenen alten Lederband be-

wahrt werden, durchweg in schönen Drucken. Vön den Holz-

schnitten konnte dies nicht stets gesagt werden; sie sind gleich-

falls alter Besitz, aber früher wurde auf Druckqualität bei Holz-

schnitten bekanntlich viel weniger Wert gelegt als bei Kupfer-

stichen, wo die verschiedenen „Plattenzustände“ schon von selbst

zu strengerer Kritik zwangen. Vielleicht hätte die Ausstellung

etwas abwechslungsreicher und zugleich instruktiver gemacht wer-

den können, wenn man weniger gezeigt, aber dann auch einige

Kopien, nach Dürer neben den Originalen zu sehen gegeben hätte;

nichts schärft mehr den Blick für Oualität als ein solcher Vergleich.

Auch Gegenüberstellung von Zeichnungen mit Detailvorstudien und

den endgültigen Stücken hat für das Publikum, das dadurch zum

selbständigen Sehen angeleitet wird, viet Anziehendes.

Für die Kcnner Dürers war natürlich von höchstem Interesse

das Unikum des unvollendeten „Sultan“, der vor einigen Jahren

von Dr. Erich Römer bei den Unbekannten entdeckt und als Dürer

dann im Repertorium für Kunstwissenschaft veröffentlicht wurde.

In Campbell Dodgsons Katalog ist derselbe unter Nr. 15 beschrie-

ben. Von Römcr und Friedländer wird der Stich um 1497 datiert.

Campbell Dodgson ist geneigt ihn mit Hinblick auf die technische

Entwicklung Dürers und auch auf das große Format etwas später

anzusetzen.

Die Dürer-Schau ist die erste Ausstellung, die in den neuen

Räumen des Kabinetts veranstaltet worden ist. Der frühere Aus-

stellungssaal, ein breiter, durch Pfciler in der Mitte in zwei läng-

liche Hälften geschiedener Raum, hatte den Nachteil doppelten

Lichtes, das auf der einen Seite als volles Tageslicht von den Fen-

stern an der Straße, auf dcr anderen Seite als sclion filtriertcs

Tageslicht von den Fenstern des Lichthofes kam. Dadurch, daß

jetzt zwischen den Pfeilern bei etwa Kapitalhöhe eine feste Scheide-

wand in den Saal gekommen ist und das Kupferstichkabinett den

nach der Straße zu gelegenen Teil erhalten hat, während die an-

dere nun selir viel dunkler gewordene Hälfte ausschließlich zur

Aufstellung von kleinen, des Lichts weniger bediirfenden Möbeln

verwendet wird, hat dieser Raum außerordentlich gewonnen und

zugleich einen mehr intimen Charakter bekommen, wie es der

stilleren Kunst des Kupferstiches angemessener ist. Das Gegenteil

von intim ist leider der andere neue Ausstellungssaal des Kupfer-

stichkabinetts, der unmittelbar daran stößt und in dem früher die

Gläsersammlung des Museums aufgestellt war: ein großer qudra-

tischer Raum mit Fenstern nach Norden und Westen, der in der

Mitte mit fast mannshohen Schränken vollgestellt ist und dessen

rohes Mauerwerk mit einer unangenehmen weißen Sauce gestrichen

ist, die das Backsteinwerk mit seinen Fugen aber doch nicht

camouffliert. Die großen Abmessungen des Raumes, die Raum-

verteilung und zuletzt die Wandbekleidung bezw. das Fehlen einer

solchen beeinträchtigen die Stimmung und laden nicht zu längerem

Verweilen ein. Der Saal wirkt kalt und unruhig. Auch der alte

Fliesenboden, dcr hier, wie iibrigens auch im anderen Ausstellungs-

saal geblieben ist — im übrigen Teil des Museums ist überall Lino-

leum gelegt — schadet der Intimität. Man fragt sich auch, liegt

soviel Ausstcllungsgelegenheit überhaupt im Interesse eines

Kupferstichkabinetts und empfiehlt es sieh nicht viel mehr,

graphisehe Kunst, deren Betrachtung an den Beschauer viel höhere

Anforderungen der Konzentration stellt als Gemälde, in kleineren

Dosen zu verabreichen, d. h. sich nur auf kleine Ausstellungen zu

beschränken und dann häufiger zu wechseln: denn graphische

Kunst wiil letzten Endes doch in die Hand genommen werden, um

mit allen Feinheiten ausgekostet zu werden, und das geschieht im

Studiensaale; Ausstellungen sollen nur den Wunsch rege machen

iri das Allerheiligste durchzudringen.

Kehren wir zu den holländischen Dürerausstellungen zuriick.

Außer in Amsterdam war Dürers Werk in Teylers Museum in

Haarlem, in der Lakenhal in Leiden und im Museum Boymans in

Rotterdam ausgestellt. Teyler in H a a r 1 e m hatte seinen eige-

nen Bestand mit besonders schönen Drucken aus einer Haarlemer

Privatsammlung (Slg. Hirschle) ergänzt. Was Leiden zu sehen

gab, gehörte alles dem Kupferstichkabinett der Universität an, ein

reiches Oeuvre; außerdem hatte man aus der Lippmann-Winckler-

schen Zeichnungen-Publikation eine interessante Auswahl getrof-

fen, mit besonderer Beriicksichtigung der Blätter, die mit den

Stichen oder Holzschnitten in irgend welchem Zusammenhange

standen. Aber war nicht auch liier des Guten zu viel? Als nütz-

licher Führer durch die Ausstellung diente ein kleiner Katalog. der

in vorbildlicher Weise bei A. W. Sythof gedruckt war. Wenn sicli

iri der Beschränkung der Meister zeigt, dann gebührte Boymann

iu Rotterdam der erste Preis. Hier hatte man sich auf die

Kupferstiche beschränkt, die durch die Schenkung von Dr. Domela

Nieuwenchuis Eigentum des Museums geworden sind; und hier

hatte man Zeit gefunden, einen sehr verdienstlichen wissenschaft-

lichen Katalog zusammenzustellen, in dem außer einer sorgfältigen

Beschreibung der Darstellungen auch die Herkunft der Blätter (mit

den Nummern von Lugt) und etwaige Vorstudien aufgeführt wur-

den; eine gute Einleitung und zahlreiche Autotypien erhöhte den

Wert dieses Katalogs, der für die Besucher eine bleibende

Erinnerung sein wird und ein Ansporn, tiefer in das Werk eines

der größten Kiinstler der Nachbarnation einzudringen, der man auf

künstlerischem Gebiet zu oft nicht ganz gerecht wird.

Außerdem wurde Dürers Andenken wachgerufen durch Vor-

träge und Aufsätze mancherlei Art. Professor Vogelsang aus

Utrecht sprach in Haarlem über die Kunst Albrecht Dürers, Profes-

sor Bakels sprach in der Archäologischen Gesellschaft im Ryks-

museum in Amsterdam über Diirer und die Reformation, Professor

Vogeisang und Dr. Diilberg veröffentlichten Artikel in den Tages-

542