großen Anklang, auch in wissenschaftlichen Kreisen, igefunden

haben: „Kostümkunde fiir Sammler“ (Verlag Richard Carl Schmidt

& Co., Berlin) und „Vom Lendenschurz zuir Modetracht“ (Widder-

Verlag, Berlin).

*

In Zürich ist Dr. Hans T rog, der weithin bekannte und

geschätzte Kunstkritiker der „Neuen Zürcher Zeitung“ im Alter von

64 Jahren gestorben. Trog war ein Kunstschriftsteller von

tiefem Wissen und einer, der eine feingeschliffene Feder füh.rte. Die

Schweiz dankt ihm, der viel Wertvolles über Jakob Burckhardt

publiziert hat, auch die Propagierung Ferdinand Hodlers und über-

haupt der gesamten neuen heimischen Kunst. Dr. Hans Trog hatte

auch große Verdienste um die Entwicklung der Ziircher KunstgeseM-

scliaft und somit um die des Kunsthauses in Ziirich, desseu rühriger

Leiter Dr. W. Wartmann mancherlei Anregung durch ihn erfuhr.

Der Name Hans Trog wird auch bei uns nicht vergessen werden.

Alte Kun{i auf det? Pre(Ta.

Die Katbo(i(cbe Sonderfefjau.

Eine „Katholische Sonderschau“ im Rahmen einer Ausstellung,

die das Werden und Wirken der Presse anschaulich machen soll,

hat die schwierige Aufgabe, die Rolle einer festumgrenzten Welt-

anschauung innerhalb dieser Presse ausstel-lerisch darzulegen. Es

wird also nicht die Presse in ihrer nachrichtenübermittelnden oder

in einer sonstigen Eigenschaft zu beobachten sein, sondern in ihrer

weltanschaulich religiösen Bindung. Und da der Ton auf der dogma-

tischen Gebundenheit liegt, versteht es sich beinahe von selbst, daß

man in der rückblickenden historischen Abteilung dieser Sonder-

schiau auf jenes grundlegende Schrifttum der Kirche zurückgreift,

das sich nicht so sehr agitativ werbend — wie wir es analog dem

heutigen Pressecharakter hätten erwarten müssen — als rein

kontempiativ oder in ruhigem Aufbau: zeigt. Das Programm: Zwei-

tausend Jahre katholisches Schrifttum, bezieht isich also in dem

retrospektiven Teil der Schau auf die gesamten geschriebenen und

gedruckten Aeußerungen katholischen Geistes als dem Fundament,

auf dcm die Publizistik und Journalistik des vergangenen Jahr-

hunderts und der Moderne ihre missionierende Tätigkeit aufbaut.

Um dies darzulegen wurden Leihgaben aus den bedeutendsten öffent-

lichen und privaten Bibliotheken und Kunstsammlungen des In- und

Auslandes zusammengebracht.

Urgrund des geschriebenen kirchlichen Wortes ist die Bibel.

Man hat sie auch hier an den Anfang der Schau gestellt. Die

friihen Buchmaler statten sie besonders kostbar aus. Wie sich die

Schrift, wie sich die Buchillustration in der Evangelistendarstellung

wandelt, das wird durch einige Typen gezeigt. Der streng g-eome-

trisierende naturfeindliche Stil des 8. und 9. Jahrhunderts irischer

Herkunft steht mit kalten Farben fremd neben dem weichen spiele-

rischen Evangelistenbild, womit die Palastschreibschulen Karls d. Gr.

zu Reims und Aachen die iheiligen Schriften schmückten. Im 9. Jahr-

liundert bildet sich eine besondere Handschriftengruppe eigenster

Prägung um das beriihmte Evangeliar der Aebtissin Ada in Mainz.

In den Handschriften aus Reichenau und Echternach vom 10. und 11.

Jahrhundert verschiwndet das iilusionistische Naturbild, in das die

karolingiischen Schreiber ihre Evangelisten setzten; an. seine Stelle

tritt der Farben- und Goldgrund. Eine hochverehrte Kostbarkeit

zeigt uns den Typ der letzteren Art: Das Evangeliar Heinrichs III.

Oestliche Kunstkreise erschließen sich uns in der tiefen Farben-

pracht des Dresdner Evangeliars des 11. Jahrhunderts, Ein

Aschaffenburger Evangeliar wird fiir die Bibelillustration des hohen

Mittelalters ein ebenso beredter wie berühmter Zeuge. Der Kontur

der Figuren ist gezackt und gibt diesen et.was Wildes, Aufgeregtes,

das nur die stumpfen Farben ein wenig dämpfen. Eine Handschrift

des 15. Jahrhunderts mit anekdotisch aufgemachten kolorierten

Zeichnungen neben der ersten illustrierten gedruckten Bibel Günter

Zainers in Augsburg (1472) zeigt, wie der frühe Druck nichts anderes

sein will als Ersatz für die Handschrift, ideren Koistpieligkeit dem

immer mehr im 15. J.ahrhundert verbreiteten Bedürfnis nach Besitz

der heiligen Bücher zuwiderlief. Aus der Fülle illustrierter Früh-

duckc treten zwei Bibeiwerke bcsonders hervor: Die Kölner Bibel

des Verlegers Heinrich Quentell von 1478, eih Wunder an Klarheit

und Sicherheit des noch jungen schwerfälligen Bilddrucks im Holz-

schnitt, der hier gleichberechtigt neben den Buchdruck tritt, und die

Lübecker Bibel des Verlegers Stephan Arndes (1493), deren Hoiz-

schnitte sich uns als Schöpfungen eines ganz großen deutschen

Meisters bieten mit einer Wucht der Darstellung, die alles bisherige

weit übertrifft.

Ein gesonderter Raum zeigt die Vorstufe des mit beweglichen

Lettern gedruckten Buches: das Blockbuch (die einzelnen Seiten

werden in einen Holzblock geschnitten, abgezogen und buchmäßig

aneinander geklebt). Hier ist ein Blockbuchexemplar der Biblia

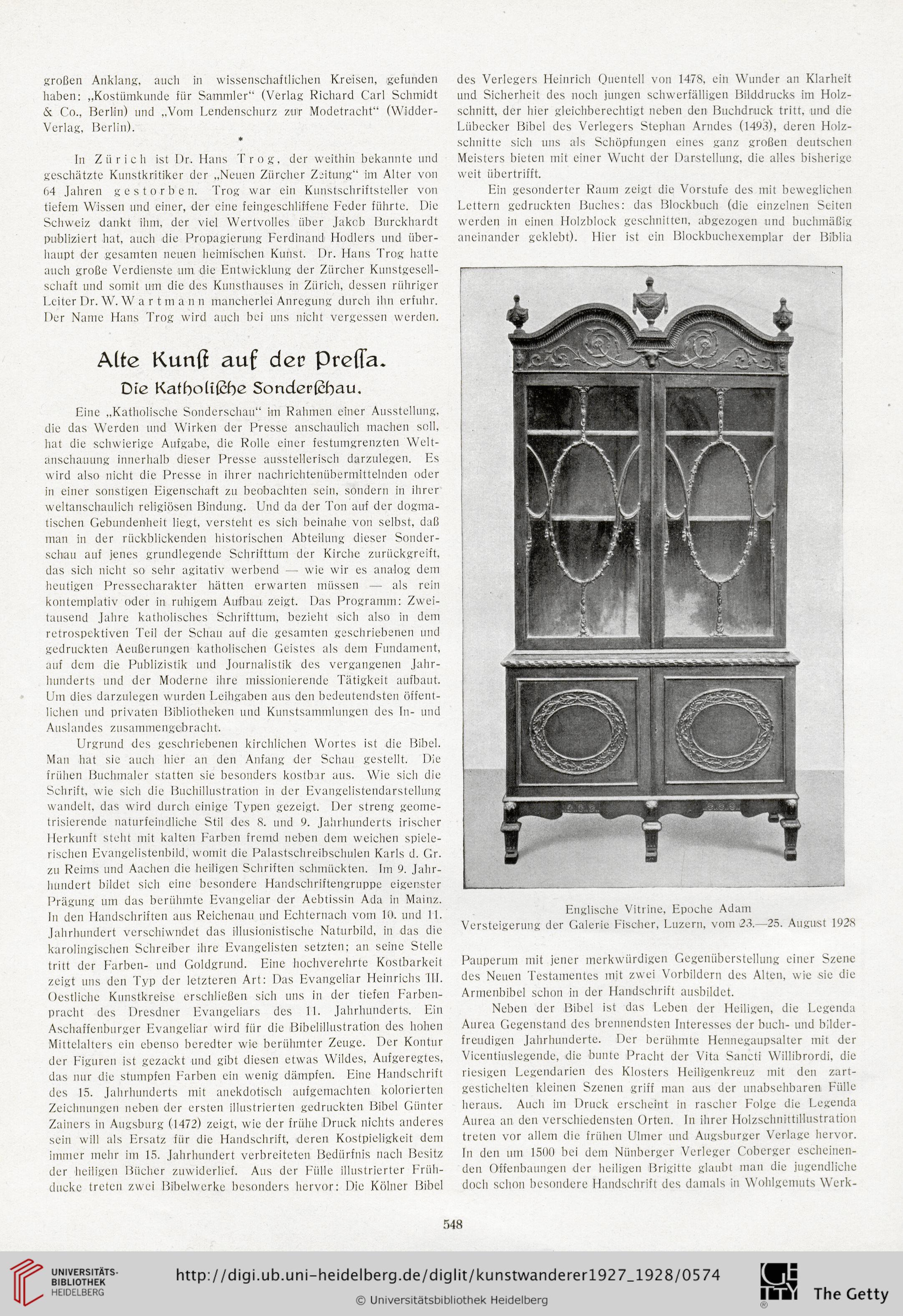

Englische Vitrine, Epoche Adam

Versteigerung der Galerie Fisoher, Luzern, vom 23.—25. August 1928

Pauperum mit jener merkwiirdigen Gegenüberstellun.g einer Szen-e

des Neuen Testamentes mit zwei Vorbildern des Alten, wie -sie die

Armenbibel schon in der Handschrift ausbildet.

Neben der Bibei ist das Leben der Heiligen, die Legenda

Aurea Gegenstand des brennendsten Interesses der buch- und bilder-

freudigen Jahrhunderte. Der berühmte Hennegaupsalter mit der

Vicentiuslegende, die bunte Pracht der Vita Sancti Willibrordi, die

riesigen Legen-darien des Klosters Heili'genkreuz mit den zart-

gestichelten kleinen Szenen -griff man aus der unabsehbaren, Fülle

heraus. Auch im Druck erscheint in rascher Folge die Legenda

Aurea an. den verschiedensten Orten. In ihrer Holzschnittillustration

treten vor allem die friihen Ulmer und Augsburger Verlage hervor.

In den um 1500 bei dem Nünberger Verleger Coberger escheinen-

den Offenbaungen der heiligen Brigitte glaubt man die jugendliche

doch schon besond-ere Handschrift des damals in Wohlgemuts Werk-

548

haben: „Kostümkunde fiir Sammler“ (Verlag Richard Carl Schmidt

& Co., Berlin) und „Vom Lendenschurz zuir Modetracht“ (Widder-

Verlag, Berlin).

*

In Zürich ist Dr. Hans T rog, der weithin bekannte und

geschätzte Kunstkritiker der „Neuen Zürcher Zeitung“ im Alter von

64 Jahren gestorben. Trog war ein Kunstschriftsteller von

tiefem Wissen und einer, der eine feingeschliffene Feder füh.rte. Die

Schweiz dankt ihm, der viel Wertvolles über Jakob Burckhardt

publiziert hat, auch die Propagierung Ferdinand Hodlers und über-

haupt der gesamten neuen heimischen Kunst. Dr. Hans Trog hatte

auch große Verdienste um die Entwicklung der Ziircher KunstgeseM-

scliaft und somit um die des Kunsthauses in Ziirich, desseu rühriger

Leiter Dr. W. Wartmann mancherlei Anregung durch ihn erfuhr.

Der Name Hans Trog wird auch bei uns nicht vergessen werden.

Alte Kun{i auf det? Pre(Ta.

Die Katbo(i(cbe Sonderfefjau.

Eine „Katholische Sonderschau“ im Rahmen einer Ausstellung,

die das Werden und Wirken der Presse anschaulich machen soll,

hat die schwierige Aufgabe, die Rolle einer festumgrenzten Welt-

anschauung innerhalb dieser Presse ausstel-lerisch darzulegen. Es

wird also nicht die Presse in ihrer nachrichtenübermittelnden oder

in einer sonstigen Eigenschaft zu beobachten sein, sondern in ihrer

weltanschaulich religiösen Bindung. Und da der Ton auf der dogma-

tischen Gebundenheit liegt, versteht es sich beinahe von selbst, daß

man in der rückblickenden historischen Abteilung dieser Sonder-

schiau auf jenes grundlegende Schrifttum der Kirche zurückgreift,

das sich nicht so sehr agitativ werbend — wie wir es analog dem

heutigen Pressecharakter hätten erwarten müssen — als rein

kontempiativ oder in ruhigem Aufbau: zeigt. Das Programm: Zwei-

tausend Jahre katholisches Schrifttum, bezieht isich also in dem

retrospektiven Teil der Schau auf die gesamten geschriebenen und

gedruckten Aeußerungen katholischen Geistes als dem Fundament,

auf dcm die Publizistik und Journalistik des vergangenen Jahr-

hunderts und der Moderne ihre missionierende Tätigkeit aufbaut.

Um dies darzulegen wurden Leihgaben aus den bedeutendsten öffent-

lichen und privaten Bibliotheken und Kunstsammlungen des In- und

Auslandes zusammengebracht.

Urgrund des geschriebenen kirchlichen Wortes ist die Bibel.

Man hat sie auch hier an den Anfang der Schau gestellt. Die

friihen Buchmaler statten sie besonders kostbar aus. Wie sich die

Schrift, wie sich die Buchillustration in der Evangelistendarstellung

wandelt, das wird durch einige Typen gezeigt. Der streng g-eome-

trisierende naturfeindliche Stil des 8. und 9. Jahrhunderts irischer

Herkunft steht mit kalten Farben fremd neben dem weichen spiele-

rischen Evangelistenbild, womit die Palastschreibschulen Karls d. Gr.

zu Reims und Aachen die iheiligen Schriften schmückten. Im 9. Jahr-

liundert bildet sich eine besondere Handschriftengruppe eigenster

Prägung um das beriihmte Evangeliar der Aebtissin Ada in Mainz.

In den Handschriften aus Reichenau und Echternach vom 10. und 11.

Jahrhundert verschiwndet das iilusionistische Naturbild, in das die

karolingiischen Schreiber ihre Evangelisten setzten; an. seine Stelle

tritt der Farben- und Goldgrund. Eine hochverehrte Kostbarkeit

zeigt uns den Typ der letzteren Art: Das Evangeliar Heinrichs III.

Oestliche Kunstkreise erschließen sich uns in der tiefen Farben-

pracht des Dresdner Evangeliars des 11. Jahrhunderts, Ein

Aschaffenburger Evangeliar wird fiir die Bibelillustration des hohen

Mittelalters ein ebenso beredter wie berühmter Zeuge. Der Kontur

der Figuren ist gezackt und gibt diesen et.was Wildes, Aufgeregtes,

das nur die stumpfen Farben ein wenig dämpfen. Eine Handschrift

des 15. Jahrhunderts mit anekdotisch aufgemachten kolorierten

Zeichnungen neben der ersten illustrierten gedruckten Bibel Günter

Zainers in Augsburg (1472) zeigt, wie der frühe Druck nichts anderes

sein will als Ersatz für die Handschrift, ideren Koistpieligkeit dem

immer mehr im 15. J.ahrhundert verbreiteten Bedürfnis nach Besitz

der heiligen Bücher zuwiderlief. Aus der Fülle illustrierter Früh-

duckc treten zwei Bibeiwerke bcsonders hervor: Die Kölner Bibel

des Verlegers Heinrich Quentell von 1478, eih Wunder an Klarheit

und Sicherheit des noch jungen schwerfälligen Bilddrucks im Holz-

schnitt, der hier gleichberechtigt neben den Buchdruck tritt, und die

Lübecker Bibel des Verlegers Stephan Arndes (1493), deren Hoiz-

schnitte sich uns als Schöpfungen eines ganz großen deutschen

Meisters bieten mit einer Wucht der Darstellung, die alles bisherige

weit übertrifft.

Ein gesonderter Raum zeigt die Vorstufe des mit beweglichen

Lettern gedruckten Buches: das Blockbuch (die einzelnen Seiten

werden in einen Holzblock geschnitten, abgezogen und buchmäßig

aneinander geklebt). Hier ist ein Blockbuchexemplar der Biblia

Englische Vitrine, Epoche Adam

Versteigerung der Galerie Fisoher, Luzern, vom 23.—25. August 1928

Pauperum mit jener merkwiirdigen Gegenüberstellun.g einer Szen-e

des Neuen Testamentes mit zwei Vorbildern des Alten, wie -sie die

Armenbibel schon in der Handschrift ausbildet.

Neben der Bibei ist das Leben der Heiligen, die Legenda

Aurea Gegenstand des brennendsten Interesses der buch- und bilder-

freudigen Jahrhunderte. Der berühmte Hennegaupsalter mit der

Vicentiuslegende, die bunte Pracht der Vita Sancti Willibrordi, die

riesigen Legen-darien des Klosters Heili'genkreuz mit den zart-

gestichelten kleinen Szenen -griff man aus der unabsehbaren, Fülle

heraus. Auch im Druck erscheint in rascher Folge die Legenda

Aurea an. den verschiedensten Orten. In ihrer Holzschnittillustration

treten vor allem die friihen Ulmer und Augsburger Verlage hervor.

In den um 1500 bei dem Nünberger Verleger Coberger escheinen-

den Offenbaungen der heiligen Brigitte glaubt man die jugendliche

doch schon besond-ere Handschrift des damals in Wohlgemuts Werk-

548