343

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

III. Band

Dadurch war ein Verschieben des Knebels nach

hinten unmöglich gemacht. Die breite Fläche des

beinernen Knebels bot natürlich willkommene Ge-

legenheit zu ornamentaler Ausschmückung. So zeigt

der Knebel des Spiesses Abb. io — der ebenso

wie Nr. 9 der ersten Hälfte des 18. Jahrhdts. an-

gehört — wie auch die Klinge das sauber aus-

geführte Monogramm Augusts des Starken, während

auf anderen rein jagdliche Embleme Platz fanden.

(Abb. 9.) In einzelnen Fällen gewann sogar das

dekorative Element auf Kosten der praktischen

Brauchbarkeit die Oberhand, indem man des Guten

zuviel that und zwei Knebel an einer Waffe an-

sich wohl daraus, dass derartige Waffen besonders

bei höfischen Schau- und Lustjagden Verwendung

fanden, wo sie in den Händen von Trabanten usw.

dem praktischen Gebrauche so ziemlich entrückt

waren. Dass man vereinzelt sogar noch eine Schiess-

vorrichtung an dem Schafte neben der Tülle an-

brachte, sei hier nur nebenbei bemerkt. — Mit dem

Schwinden des reichen Schwarzwildstandes —

territorial sehr verschieden — und der grösseren

Vervollkommnung der Schusswaffen verschwinden

naturgemäss auch die Schweinsspies.se von der

Bildfläche. Zu Ende des 18. Jahrhunderts sind sie

bereits selten geworden — die Bärenspiesse waren

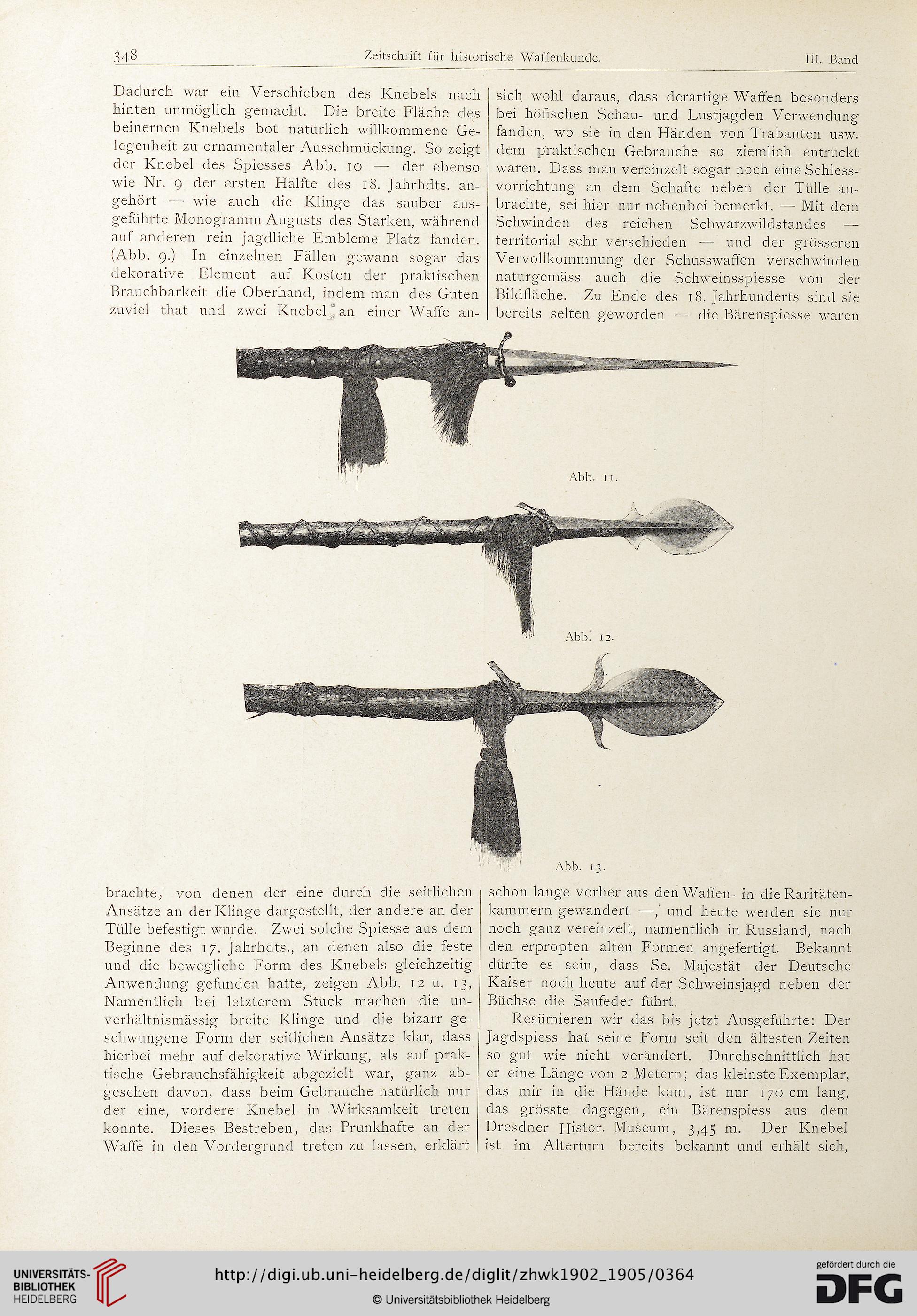

brachte, von denen der eine durch die seitlichen

Ansätze an der Klinge dargestellt, der andere an der

Tülle befestigt wurde. Zwei solche Spiesse aus dem

Beginne des 17. Jahrhdts., an denen also die feste

und die bewegliche Form des Knebels gleichzeitig

Anwendung gefunden hatte, zeigen Abb. 12 u. 13,

Namentlich bei letzterem Stück machen die un-

verhältnismässig breite Klinge und die bizarr ge-

schwungene Form der seitlichen Ansätze klar, dass

hierbei mehr auf dekorative Wirkung, als auf prak-

tische Gebrauchsfähigkeit abgezielt war, ganz ab-

gesehen davon, dass beim Gebrauche natürlich nur

der eine, vordere Knebel in Wirksamkeit treten

konnte. Dieses Bestreben, das Prunkhafte an der

Waffe in den Vordergrund treten zu lassen, erklärt

schon lange vorher aus den Waffen- in die Raritäten-

kammern gewandert —und heute werden sie nur

noch ganz vereinzelt, namentlich in Russland, nach

den erpropten alten Formen angefertigt. Bekannt

dürfte es sein, dass Se. Majestät der Deutsche

Kaiser noch heute auf der Schweinsjagd neben der

Büchse die Saufeder führt.

Resümieren wir das bis jetzt Ausgeführte: Der

Jagdspiess hat seine Form seit den ältesten Zeiten

so gut wie nicht verändert. Durchschnittlich hat

er eine Länge von 2 Metern; das kleinste Exemplar,

das mir in die Hände kam, ist nur 170 cm lang,

das grösste dagegen, ein Bärenspiess aus dem

Dresdner Plistor. Museum, 3,45 m. Der Knebel

ist im Altertum bereits bekannt und erhält sich,

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

III. Band

Dadurch war ein Verschieben des Knebels nach

hinten unmöglich gemacht. Die breite Fläche des

beinernen Knebels bot natürlich willkommene Ge-

legenheit zu ornamentaler Ausschmückung. So zeigt

der Knebel des Spiesses Abb. io — der ebenso

wie Nr. 9 der ersten Hälfte des 18. Jahrhdts. an-

gehört — wie auch die Klinge das sauber aus-

geführte Monogramm Augusts des Starken, während

auf anderen rein jagdliche Embleme Platz fanden.

(Abb. 9.) In einzelnen Fällen gewann sogar das

dekorative Element auf Kosten der praktischen

Brauchbarkeit die Oberhand, indem man des Guten

zuviel that und zwei Knebel an einer Waffe an-

sich wohl daraus, dass derartige Waffen besonders

bei höfischen Schau- und Lustjagden Verwendung

fanden, wo sie in den Händen von Trabanten usw.

dem praktischen Gebrauche so ziemlich entrückt

waren. Dass man vereinzelt sogar noch eine Schiess-

vorrichtung an dem Schafte neben der Tülle an-

brachte, sei hier nur nebenbei bemerkt. — Mit dem

Schwinden des reichen Schwarzwildstandes —

territorial sehr verschieden — und der grösseren

Vervollkommnung der Schusswaffen verschwinden

naturgemäss auch die Schweinsspies.se von der

Bildfläche. Zu Ende des 18. Jahrhunderts sind sie

bereits selten geworden — die Bärenspiesse waren

brachte, von denen der eine durch die seitlichen

Ansätze an der Klinge dargestellt, der andere an der

Tülle befestigt wurde. Zwei solche Spiesse aus dem

Beginne des 17. Jahrhdts., an denen also die feste

und die bewegliche Form des Knebels gleichzeitig

Anwendung gefunden hatte, zeigen Abb. 12 u. 13,

Namentlich bei letzterem Stück machen die un-

verhältnismässig breite Klinge und die bizarr ge-

schwungene Form der seitlichen Ansätze klar, dass

hierbei mehr auf dekorative Wirkung, als auf prak-

tische Gebrauchsfähigkeit abgezielt war, ganz ab-

gesehen davon, dass beim Gebrauche natürlich nur

der eine, vordere Knebel in Wirksamkeit treten

konnte. Dieses Bestreben, das Prunkhafte an der

Waffe in den Vordergrund treten zu lassen, erklärt

schon lange vorher aus den Waffen- in die Raritäten-

kammern gewandert —und heute werden sie nur

noch ganz vereinzelt, namentlich in Russland, nach

den erpropten alten Formen angefertigt. Bekannt

dürfte es sein, dass Se. Majestät der Deutsche

Kaiser noch heute auf der Schweinsjagd neben der

Büchse die Saufeder führt.

Resümieren wir das bis jetzt Ausgeführte: Der

Jagdspiess hat seine Form seit den ältesten Zeiten

so gut wie nicht verändert. Durchschnittlich hat

er eine Länge von 2 Metern; das kleinste Exemplar,

das mir in die Hände kam, ist nur 170 cm lang,

das grösste dagegen, ein Bärenspiess aus dem

Dresdner Plistor. Museum, 3,45 m. Der Knebel

ist im Altertum bereits bekannt und erhält sich,