2. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

35

auf der Abbildung ersichtlich, mit den übrigen

Teilen des Zeuges nicht überein. Vermutlich waren

diese Stücke bei Bestellung des Zeuges schon in

der Rüstkammer vorhanden, so dass der sparsame

Herzog davon absehen konnte.

Trotz seines häufigen Gebrauches sind an dem

Rennzeug, abgesehen von den natürlichen Ge-

brauchsspuren, Risse oder Sprünge nicht bemerk-

bar, ein Umstand, der einerseits für die Güte des

Materials, andererseits für die Solidität der Platt-

nerarbeit Zeugnis ablegt.

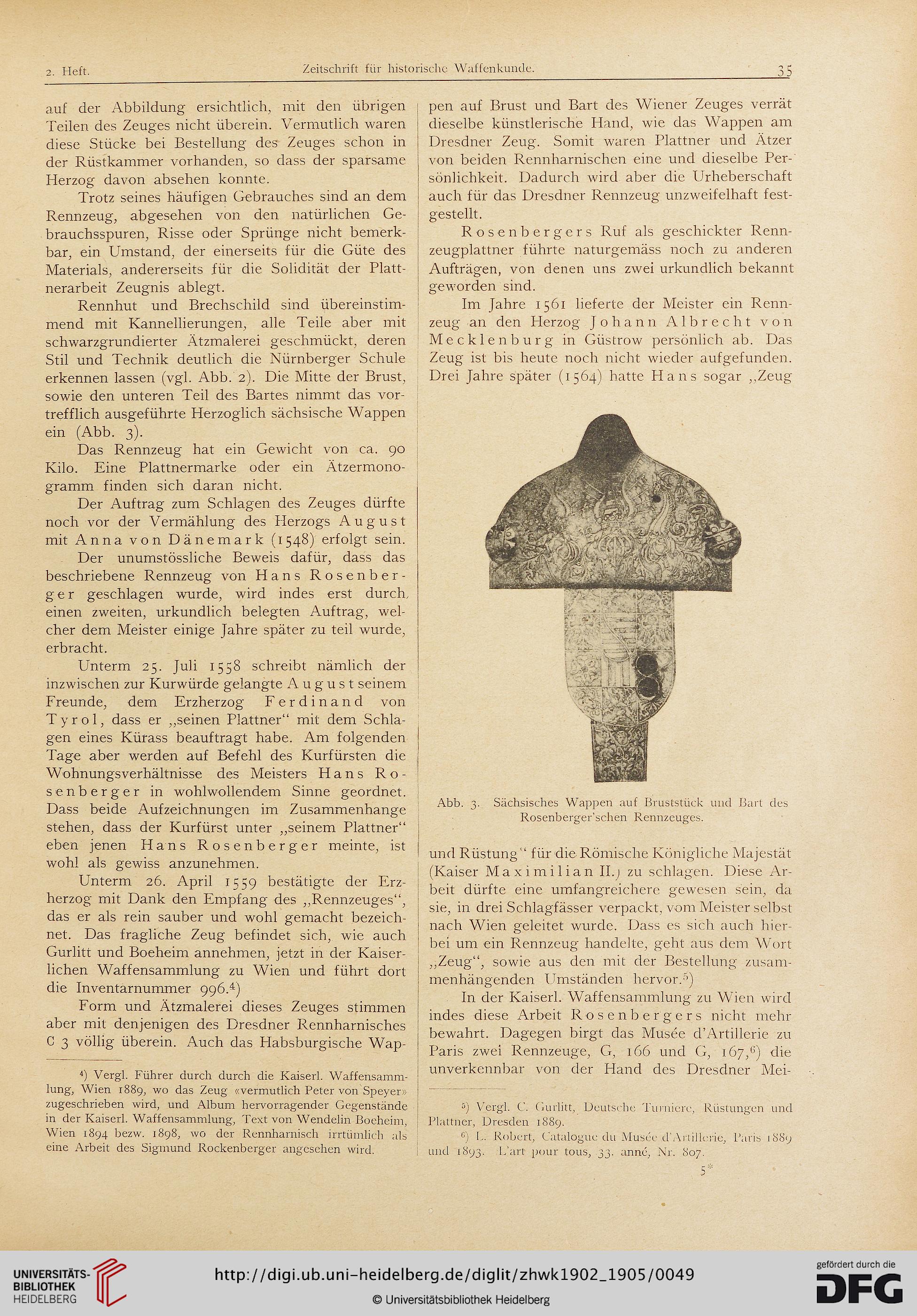

Rennhut und Brechschild sind übereinstim-

mend mit Kannellierungen, alle Teile aber mit

schwarzgrundierter Ätzmalerei geschmückt, deren

Stil und Technik deutlich die Nürnberger Schule

erkennen lassen (vgl. Abb. 2). Die Mitte der Brust,

sowie den unteren Teil des Bartes nimmt das vor-

trefflich ausgeführte Herzoglich sächsische Wappen

ein (Abb. 3).

Das Rennzeug hat ein Gewicht von ca. 90

Kilo. Eine Plattnermarke oder ein Ätzermono-

gramm finden sich daran nicht.

Der Auftrag zum Schlagen des Zeuges dürfte

noch vor der Vermählung des Herzogs August

mit Anna von Dänemark (1548) erfolgt sein.

Der unumstössliche Beweis dafür, dass das

beschriebene Rennzeug von Hans Rosenber-

ger geschlagen wurde, wird indes erst durch

einen zweiten, urkundlich belegten Auftrag, wel-

cher dem Meister einige Jahre später zu teil wurde,

erbracht.

Unterm 25. Juli 1558 schreibt nämlich der

inzwischen zur Kurwürde gelangte August seinem

Freunde, dem Erzherzog Ferdinand von

Tyrol, dass er „seinen Plattner“ mit dem Schla-

gen eines Kürass beauftragt habe. Am folgenden

Tage aber werden auf Befehl des Kurfürsten die

Wohnungsverhältnisse des Meisters Hans Ro-

senberger in wohlwollendem Sinne geordnet.

Dass beide Aufzeichnungen im Zusammenhänge

stehen, dass der Kurfürst unter „seinem Plattner“

eben jenen Hans Rosenberger meinte, ist

wohl als gewiss anzunehmen.

Unterm 26. April 1559 bestätigte der Erz-

herzog mit Dank den Empfang des ,,Rennzeuges“,

das er als rein sauber und wohl gemacht bezeich-

net. Das fragliche Zeug befindet sich, wie auch

Gurlitt und Boeheim annehmen, jetzt in der Kaiser-

lichen Waffensammlung zu Wien und führt dort

die Inventarnummer 996.4)

Form und Ätzmalerei dieses Zeuges stimmen

aber mit denjenigen des Dresdner Rennharnisches

C 3 völlig überein. Auch das Habsburgische Wap-

4) Vergl. Führer durch durch die Kaiserl. Waffensamm-

lung, Wien 1889, wo das Zeug «vermutlich Peter von Speyer»

zugeschrieben wird, und Album hervorragender Gegenstände

in der Kaiserl. Waffensammlung, Text von Wendelin Boeheim,

Wien 1894 bezw. 1898, wo der Rennharnisch irrtümlich als

eine Arbeit des Sigmund Rockenberger angesehen wird.

pen auf Brust und Bart des Wiener Zeuges verrät

dieselbe künstlerische Hand, wie das Wappen am

Dresdner Zeug. Somit waren Plattner und Ätzer

von beiden Rennharnischen eine und dieselbe Per-

sönlichkeit. Dadurch wird aber die Urheberschaft

auch für das Dresdner Rennzeug unzweifelhaft fest-

gestellt.

Rosenbergers Ruf als geschickter Renn-

zeugplattner führte naturgemäss noch zu anderen

Aufträgen, von denen uns zwei urkundlich bekannt

geworden sind.

Im Jahre 1561 lieferte der Meister ein Renn-

zeug an den Herzog Johann Albrecht von

Mecklenburg in Güstrow persönlich ab. Das

Zeug ist bis heute noch nicht wieder aufgefunden.

Drei Jahre später (1564) batte Hans sogar „Zeug

Abb. 3. Sächsisches Wappen auf Bruststück und Bart des

Rosenberger’schen Rennzeuges.

und Rüstung“ für die Römische Königliche Majestät

(Kaiser Maximilian 11.) zu schlagen. Diese Ar-

beit dürfte eine umfangreichere gewesen sein, da

sie, in drei Schlagfässer verpackt, vom Meister selbst

nach Wien geleitet wurde. Dass es sich auch hier-

bei um ein Rennzeug handelte, geht aus dem Wort

„Zeug“, sowie aus den mit der Bestellung zusam-

menhängenden Umständen hervor.5)

In der Kaiserl. Waffensammlung zu Wien wird

indes diese Arbeit Rosenbergers nicht mehr

bewahrt. Dagegen birgt das Musee d’Artillcrie zu

Paris zwei Rennzeuge, G, 166 und G, 167,6) die

unverkennbar von der Hand des Dresdner Mei-

5) Vergl. C. Gurlitt, Deutsche Turniere, Rüstungen und

Plattner, Dresden 1889.

c) L. Robert, Catalogue du Musee d’Arlillerie, Paris 1889

und 1893. h art pour tous, 33. annc, Nr. 807.

5*

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

35

auf der Abbildung ersichtlich, mit den übrigen

Teilen des Zeuges nicht überein. Vermutlich waren

diese Stücke bei Bestellung des Zeuges schon in

der Rüstkammer vorhanden, so dass der sparsame

Herzog davon absehen konnte.

Trotz seines häufigen Gebrauches sind an dem

Rennzeug, abgesehen von den natürlichen Ge-

brauchsspuren, Risse oder Sprünge nicht bemerk-

bar, ein Umstand, der einerseits für die Güte des

Materials, andererseits für die Solidität der Platt-

nerarbeit Zeugnis ablegt.

Rennhut und Brechschild sind übereinstim-

mend mit Kannellierungen, alle Teile aber mit

schwarzgrundierter Ätzmalerei geschmückt, deren

Stil und Technik deutlich die Nürnberger Schule

erkennen lassen (vgl. Abb. 2). Die Mitte der Brust,

sowie den unteren Teil des Bartes nimmt das vor-

trefflich ausgeführte Herzoglich sächsische Wappen

ein (Abb. 3).

Das Rennzeug hat ein Gewicht von ca. 90

Kilo. Eine Plattnermarke oder ein Ätzermono-

gramm finden sich daran nicht.

Der Auftrag zum Schlagen des Zeuges dürfte

noch vor der Vermählung des Herzogs August

mit Anna von Dänemark (1548) erfolgt sein.

Der unumstössliche Beweis dafür, dass das

beschriebene Rennzeug von Hans Rosenber-

ger geschlagen wurde, wird indes erst durch

einen zweiten, urkundlich belegten Auftrag, wel-

cher dem Meister einige Jahre später zu teil wurde,

erbracht.

Unterm 25. Juli 1558 schreibt nämlich der

inzwischen zur Kurwürde gelangte August seinem

Freunde, dem Erzherzog Ferdinand von

Tyrol, dass er „seinen Plattner“ mit dem Schla-

gen eines Kürass beauftragt habe. Am folgenden

Tage aber werden auf Befehl des Kurfürsten die

Wohnungsverhältnisse des Meisters Hans Ro-

senberger in wohlwollendem Sinne geordnet.

Dass beide Aufzeichnungen im Zusammenhänge

stehen, dass der Kurfürst unter „seinem Plattner“

eben jenen Hans Rosenberger meinte, ist

wohl als gewiss anzunehmen.

Unterm 26. April 1559 bestätigte der Erz-

herzog mit Dank den Empfang des ,,Rennzeuges“,

das er als rein sauber und wohl gemacht bezeich-

net. Das fragliche Zeug befindet sich, wie auch

Gurlitt und Boeheim annehmen, jetzt in der Kaiser-

lichen Waffensammlung zu Wien und führt dort

die Inventarnummer 996.4)

Form und Ätzmalerei dieses Zeuges stimmen

aber mit denjenigen des Dresdner Rennharnisches

C 3 völlig überein. Auch das Habsburgische Wap-

4) Vergl. Führer durch durch die Kaiserl. Waffensamm-

lung, Wien 1889, wo das Zeug «vermutlich Peter von Speyer»

zugeschrieben wird, und Album hervorragender Gegenstände

in der Kaiserl. Waffensammlung, Text von Wendelin Boeheim,

Wien 1894 bezw. 1898, wo der Rennharnisch irrtümlich als

eine Arbeit des Sigmund Rockenberger angesehen wird.

pen auf Brust und Bart des Wiener Zeuges verrät

dieselbe künstlerische Hand, wie das Wappen am

Dresdner Zeug. Somit waren Plattner und Ätzer

von beiden Rennharnischen eine und dieselbe Per-

sönlichkeit. Dadurch wird aber die Urheberschaft

auch für das Dresdner Rennzeug unzweifelhaft fest-

gestellt.

Rosenbergers Ruf als geschickter Renn-

zeugplattner führte naturgemäss noch zu anderen

Aufträgen, von denen uns zwei urkundlich bekannt

geworden sind.

Im Jahre 1561 lieferte der Meister ein Renn-

zeug an den Herzog Johann Albrecht von

Mecklenburg in Güstrow persönlich ab. Das

Zeug ist bis heute noch nicht wieder aufgefunden.

Drei Jahre später (1564) batte Hans sogar „Zeug

Abb. 3. Sächsisches Wappen auf Bruststück und Bart des

Rosenberger’schen Rennzeuges.

und Rüstung“ für die Römische Königliche Majestät

(Kaiser Maximilian 11.) zu schlagen. Diese Ar-

beit dürfte eine umfangreichere gewesen sein, da

sie, in drei Schlagfässer verpackt, vom Meister selbst

nach Wien geleitet wurde. Dass es sich auch hier-

bei um ein Rennzeug handelte, geht aus dem Wort

„Zeug“, sowie aus den mit der Bestellung zusam-

menhängenden Umständen hervor.5)

In der Kaiserl. Waffensammlung zu Wien wird

indes diese Arbeit Rosenbergers nicht mehr

bewahrt. Dagegen birgt das Musee d’Artillcrie zu

Paris zwei Rennzeuge, G, 166 und G, 167,6) die

unverkennbar von der Hand des Dresdner Mei-

5) Vergl. C. Gurlitt, Deutsche Turniere, Rüstungen und

Plattner, Dresden 1889.

c) L. Robert, Catalogue du Musee d’Arlillerie, Paris 1889

und 1893. h art pour tous, 33. annc, Nr. 807.

5*