Die Gartenkunst — 15.1913

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0146

DOI Heft:

Nr. 10

DOI Artikel:Rasch, Edgar: Landsitz des Freiherrn Max von Heyl

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0146

133

DIE GARTENKUNST.

XV, 10

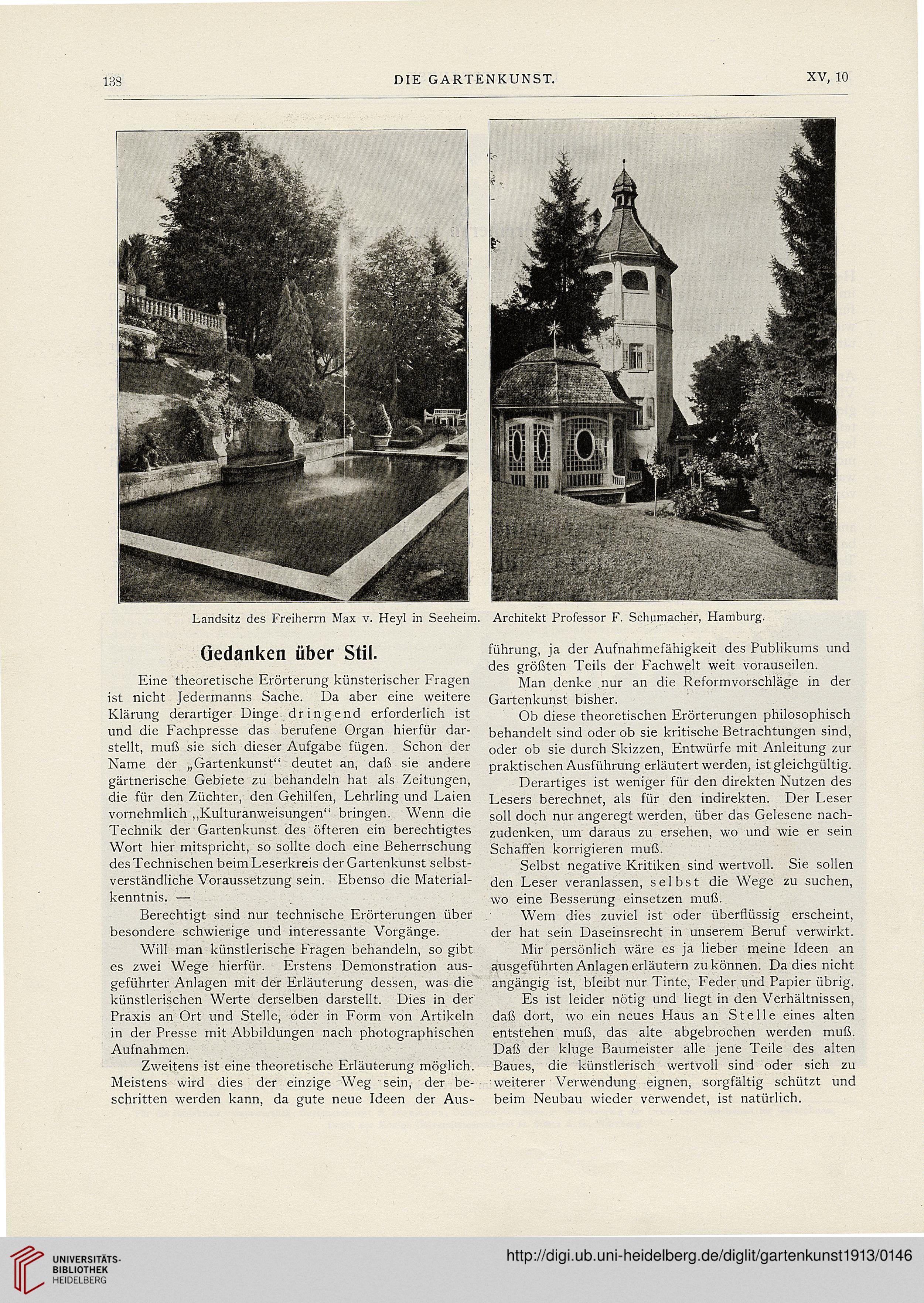

Landsitz des Freiherrn Max v. Heyl in Seeheim. Architekt Professor F. Schumacher, Hamburg.

Gedanken über Stil.

Eine theoretische Erörterung künsterischer Fragen

ist nicht Jedermanns Sache. Da aber eine weitere

Klärung derartiger Dinge dringend erforderlich ist

und die Fachpresse das berufene Organ hierfür dar-

stellt, muß sie sich dieser Aufgabe fügen. Schon der

Name der „Gartenkunst“ deutet an, daß sie andere

gärtnerische Gebiete zu behandeln hat als Zeitungen,

die für den Züchter, den Gehilfen, Lehrling und Laien

vornehmlich „Kulturanweisungen“ bringen. Wenn die

Technik der Gartenkunst des öfteren ein berechtigtes

Wort hier mitspricht, so sollte doch eine Beherrschung

des Technischen beim Leserkreis der Gartenkunst selbst-

verständliche Voraussetzung sein. Ebenso die Material-

kenntnis. —

Berechtigt sind nur technische Erörterungen über

besondere schwierige und interessante Vorgänge.

Will man künstlerische Fragen behandeln, so gibt

es zwei Wege hierfür. Erstens Demonstration aus-

geführter Anlagen mit der Erläuterung dessen, was die

künstlerischen Werte derselben darstellt. Dies in der

Praxis an Ort und Stelle, oder in Form von Artikeln

in der Presse mit Abbildungen nach photographischen

Aufnahmen.

Zweitens ist eine theoretische Erläuterung möglich.

Meistens wird dies der einzige Weg sein, der be-

schritten werden kann, da gute neue Ideen der Aus-

führung, ja der Aufnahmefähigkeit des Publikums und

des größten Teils der Fachwelt weit vorauseilen.

Man denke nur an die Reform Vorschläge in der

Gartenkunst bisher.

Ob diese theoretischen Erörterungen philosophisch

behandelt sind oder ob sie kritische Betrachtungen sind,

oder ob sie durch Skizzen, Entwürfe mit Anleitung zur

praktischen Ausführung erläutert werden, ist gleichgültig.

Derartiges ist weniger für den direkten Nutzen des

Lesers berechnet, als für den indirekten. Der Leser

soll doch nur angeregt werden, über das Gelesene nach-

zudenken, um daraus zu ersehen, wo und wie er sein

Schaffen korrigieren muß.

Selbst negative Kritiken sind wertvoll. Sie sollen

den Leser veranlassen, selbst die Wege zu suchen,

wo eine Besserung einsetzen muß.

Wem dies zuviel ist oder überflüssig erscheint,

der hat sein Daseinsrecht in unserem Beruf verwirkt.

Mir persönlich wäre es ja lieber meine Ideen an

ausgeführten Anlagen erläutern zu können. Da dies nicht

angängig ist, bleibt nur Tinte, Feder und Papier übrig.

Es ist leider nötig und liegt in den Verhältnissen,

daß dort, wo ein neues Haus an Stelle eines alten

entstehen muß, das alte abgebrochen werden muß.

Daß der kluge Baumeister alle jene Teile des alten

Baues, die künstlerisch wertvoll sind oder sich zu

weiterer Verwendung eignen, sorgfältig schützt und

beim Neubau wieder verwendet, ist natürlich.

DIE GARTENKUNST.

XV, 10

Landsitz des Freiherrn Max v. Heyl in Seeheim. Architekt Professor F. Schumacher, Hamburg.

Gedanken über Stil.

Eine theoretische Erörterung künsterischer Fragen

ist nicht Jedermanns Sache. Da aber eine weitere

Klärung derartiger Dinge dringend erforderlich ist

und die Fachpresse das berufene Organ hierfür dar-

stellt, muß sie sich dieser Aufgabe fügen. Schon der

Name der „Gartenkunst“ deutet an, daß sie andere

gärtnerische Gebiete zu behandeln hat als Zeitungen,

die für den Züchter, den Gehilfen, Lehrling und Laien

vornehmlich „Kulturanweisungen“ bringen. Wenn die

Technik der Gartenkunst des öfteren ein berechtigtes

Wort hier mitspricht, so sollte doch eine Beherrschung

des Technischen beim Leserkreis der Gartenkunst selbst-

verständliche Voraussetzung sein. Ebenso die Material-

kenntnis. —

Berechtigt sind nur technische Erörterungen über

besondere schwierige und interessante Vorgänge.

Will man künstlerische Fragen behandeln, so gibt

es zwei Wege hierfür. Erstens Demonstration aus-

geführter Anlagen mit der Erläuterung dessen, was die

künstlerischen Werte derselben darstellt. Dies in der

Praxis an Ort und Stelle, oder in Form von Artikeln

in der Presse mit Abbildungen nach photographischen

Aufnahmen.

Zweitens ist eine theoretische Erläuterung möglich.

Meistens wird dies der einzige Weg sein, der be-

schritten werden kann, da gute neue Ideen der Aus-

führung, ja der Aufnahmefähigkeit des Publikums und

des größten Teils der Fachwelt weit vorauseilen.

Man denke nur an die Reform Vorschläge in der

Gartenkunst bisher.

Ob diese theoretischen Erörterungen philosophisch

behandelt sind oder ob sie kritische Betrachtungen sind,

oder ob sie durch Skizzen, Entwürfe mit Anleitung zur

praktischen Ausführung erläutert werden, ist gleichgültig.

Derartiges ist weniger für den direkten Nutzen des

Lesers berechnet, als für den indirekten. Der Leser

soll doch nur angeregt werden, über das Gelesene nach-

zudenken, um daraus zu ersehen, wo und wie er sein

Schaffen korrigieren muß.

Selbst negative Kritiken sind wertvoll. Sie sollen

den Leser veranlassen, selbst die Wege zu suchen,

wo eine Besserung einsetzen muß.

Wem dies zuviel ist oder überflüssig erscheint,

der hat sein Daseinsrecht in unserem Beruf verwirkt.

Mir persönlich wäre es ja lieber meine Ideen an

ausgeführten Anlagen erläutern zu können. Da dies nicht

angängig ist, bleibt nur Tinte, Feder und Papier übrig.

Es ist leider nötig und liegt in den Verhältnissen,

daß dort, wo ein neues Haus an Stelle eines alten

entstehen muß, das alte abgebrochen werden muß.

Daß der kluge Baumeister alle jene Teile des alten

Baues, die künstlerisch wertvoll sind oder sich zu

weiterer Verwendung eignen, sorgfältig schützt und

beim Neubau wieder verwendet, ist natürlich.