146

DIE GARTENKUNST.

XV, 10

architektonischen Villen kennen gelernt mit ihren

mächtigen balustergeschmückten Terrassen, den ge-

waltigen Kaskaden und dem bedeutsamen plastischen

Schmuck. Es kann somit keinem Zweifel mehr unter-

liegen, daß er durch Kombination des italienischen

und altfranzösischen Gartenstils zu seiner Gestaltungs-

weise gekommen.

Das, was schon vorher begonnen worden war, die

Festlegung bestimmter ästhetischer Gesichtspunkte,

wurde von Lenotre ausgebaut. Die Befolgung dieser

allgemein gültigen, selbstverständlichen Gesetze kann

somit nur dann als eine Nachäffung französischer

Gartenkunst betrachtet werden, wenn sie mit der Ver-

wendung all der bizarren Oberflächlichkeiten einher-

geht, die nach Lenötres Zeit wesentlich dazu betrugen,

dem Landschaftsstil seinen Sieg zu erleichtern. Zur

schnellen Verbreitung der unter Ludwig XIV. so herr-

lich erblühten Gartenkunst trug natürlich der Umstand

wesentlich bei, daß damals jeder Fürst sein Fenster

nach dem Hofe des großen Königs hatte. Alles konnte

man sich natürlich nicht leisten. Z. B. mußte man

sich in bezug auf die Terrassenanlagen wesentlich be-

scheiden. Dazu fehlte das Geld oder die meist schon

vorhandenen Anlagen ließen es nicht zu. Doch tat

man, was man konnte und deutete sie oft nur an.

Terrassen großen Stils haben sich meines Wissens

nur August der Starke in Nieder-Sedlitz und Friedrich

der Große in Sanssoucy geleistet. Man hielt sich

mehr an Heckenwände, Alleen, Treillagen von oft be-

deutenden Abmessungen, wie sie Lenotre ebenfalls

zur architektonischen Gliederung aus den kleinen

Heckenzügen etc. des holländischen Gartens heraus

entwickelt hatte. Mancher schöne Garten mit mäch-

tiger Gliederung ist auch verschwunden. So z. B. die

Favorita bei Mainz, eine grandiose Anlage, um die es

ewig schade ist. Wir müssen uns eben an das halten,

was durch ein gütiges Geschick oder das Verständnis

der Besitzer auf uns gekommen ist.

Schon zuLenotres Zeit hatte Kurfürst Friedrich V.

von der Pfalz, der Winterkönig, einen französischen

Gartenarchitekten, Simon de Caus, nach Heidelberg

berufen, damit er die Gärten um das Schloß anlege.

Sehr weit scheint er damit nicht gekommen zu sein;

doch hat er die geplanten Anlagen in einem Kupfer-

werk niedergelegt, das den deutlichen Beweis liefert,

wie notwendig damals die Reformierung dieser Kunst

gewesen ist. Auf dem denkbar gün-

stigsten Gelände, wie es den ita-

lienischen Architekten der Renais-,

sance auch nicht besser zur Ver-

fügung stand, inmitten einer herr-

lichen Natur, baute er die klein-

lichsten Scherze und Kindereien

auf ohne jeglichen Zusammenhang

mit dem Schloß. Die Belebung mit

mehr als mittelmäßigen Plastiken

trug natürlich auch nicht gerade

zur Verbesserung bei.

Die Herrlichkeit hat bekanntlich

nicht lange gedauert. Doch scheint

es, daß die bei der Zerstörung des

Heidelberger Schlosses erhalten ge-

bliebenen Steinfiguren den Anlaß

gaben zum weiteren Ausbau des

benachbarten Schwetzinger Schloß-

gartens. Allerdings hat das Schwet-

zingerSchloß das Heidelbergernicht

lange überlebt. Es wurde im orkani-

schen Erbfolgekrieg ebenfalls zer-

stört. Doch schon ein Jahr nach

dessen Beendigung begann Kur-

fürst Johann Wilhelm den Wieder-

aufbau. Auch der Garten wurde renoviert und die

Heidelberger Plastiken darin aufgestellt.

Wie der geometrische Teil, der ältere, heute vor

uns steht, ist er sicher nicht auf einen Schlag ent-

standen. Wir wissen auch nichts Näheres über die

einzelnen Entwickelungsstadien zu berichten. So viel

ist gewiß, daß er seine jetzige Länge erst durch Karl

Philipp (1716—1742) erhielt, der auch den Durchblick

über den Rhein aushauen ließ. Von 1722 ab ver-

wendete er monatlich 500 Gulden auf die Unter-

haltung. Erst sein Neffe und Nachfolger Kurfürst

Karl Theodor, der von 1742 bis zu seiner Über-

siedelung nach München (1774) in Schwetzingen weilte,

baute den Garten völlig aus und ließ ihn von Skell

mit einer englischen Anlage umgeben, wohl eine der

ersten in Deutschland. Mit dieser umfaßt das Ge-

lände 186 bad. Morgen (zu 36 Ar). Die Kosten be-

liefen sich zeitweise auf 90000 Gulden im Jahr. Hier

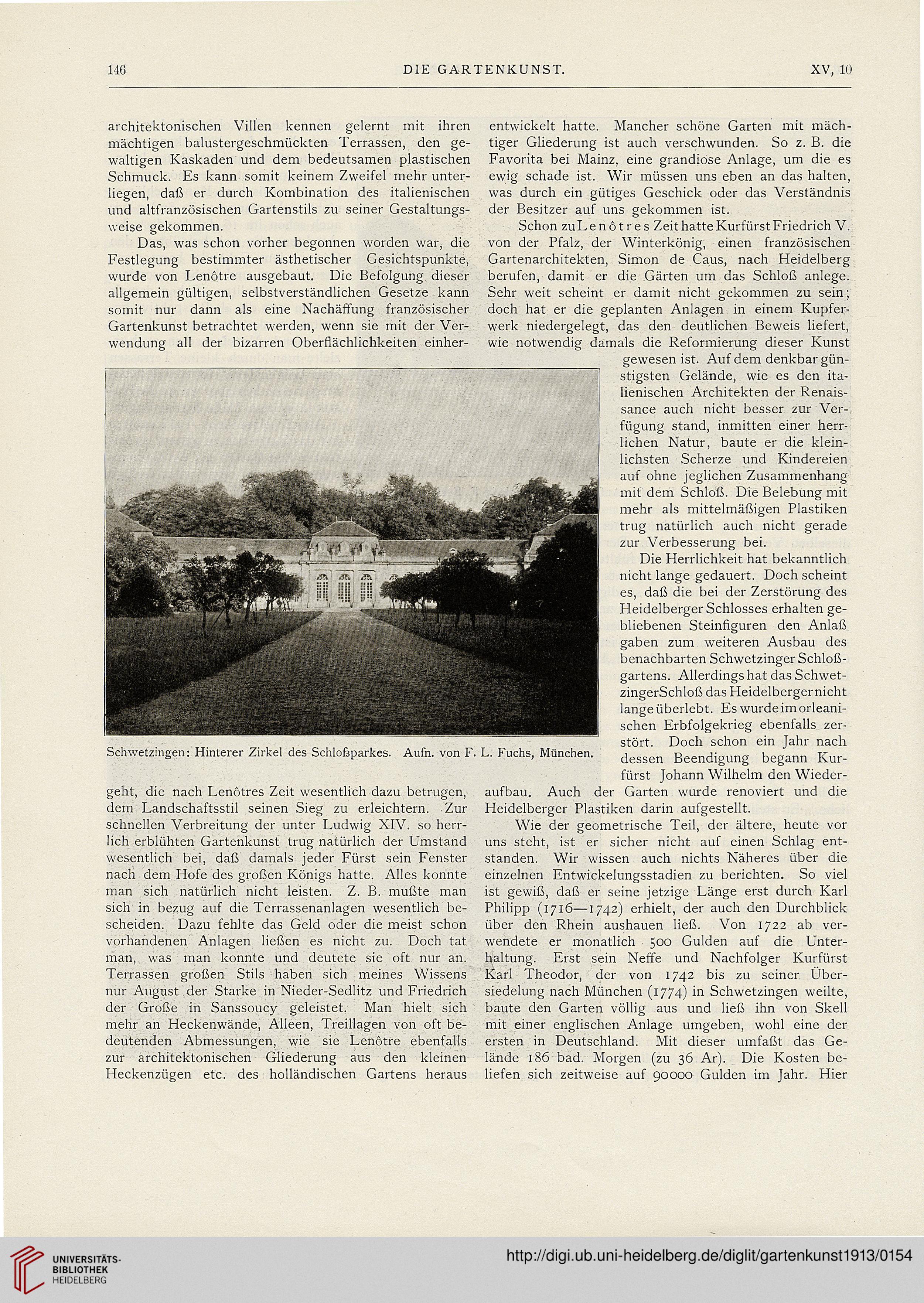

Schwetzingen: Hinterer Zirkel des Schloßparkes. Aufn. von F. L. Fuchs, München.

DIE GARTENKUNST.

XV, 10

architektonischen Villen kennen gelernt mit ihren

mächtigen balustergeschmückten Terrassen, den ge-

waltigen Kaskaden und dem bedeutsamen plastischen

Schmuck. Es kann somit keinem Zweifel mehr unter-

liegen, daß er durch Kombination des italienischen

und altfranzösischen Gartenstils zu seiner Gestaltungs-

weise gekommen.

Das, was schon vorher begonnen worden war, die

Festlegung bestimmter ästhetischer Gesichtspunkte,

wurde von Lenotre ausgebaut. Die Befolgung dieser

allgemein gültigen, selbstverständlichen Gesetze kann

somit nur dann als eine Nachäffung französischer

Gartenkunst betrachtet werden, wenn sie mit der Ver-

wendung all der bizarren Oberflächlichkeiten einher-

geht, die nach Lenötres Zeit wesentlich dazu betrugen,

dem Landschaftsstil seinen Sieg zu erleichtern. Zur

schnellen Verbreitung der unter Ludwig XIV. so herr-

lich erblühten Gartenkunst trug natürlich der Umstand

wesentlich bei, daß damals jeder Fürst sein Fenster

nach dem Hofe des großen Königs hatte. Alles konnte

man sich natürlich nicht leisten. Z. B. mußte man

sich in bezug auf die Terrassenanlagen wesentlich be-

scheiden. Dazu fehlte das Geld oder die meist schon

vorhandenen Anlagen ließen es nicht zu. Doch tat

man, was man konnte und deutete sie oft nur an.

Terrassen großen Stils haben sich meines Wissens

nur August der Starke in Nieder-Sedlitz und Friedrich

der Große in Sanssoucy geleistet. Man hielt sich

mehr an Heckenwände, Alleen, Treillagen von oft be-

deutenden Abmessungen, wie sie Lenotre ebenfalls

zur architektonischen Gliederung aus den kleinen

Heckenzügen etc. des holländischen Gartens heraus

entwickelt hatte. Mancher schöne Garten mit mäch-

tiger Gliederung ist auch verschwunden. So z. B. die

Favorita bei Mainz, eine grandiose Anlage, um die es

ewig schade ist. Wir müssen uns eben an das halten,

was durch ein gütiges Geschick oder das Verständnis

der Besitzer auf uns gekommen ist.

Schon zuLenotres Zeit hatte Kurfürst Friedrich V.

von der Pfalz, der Winterkönig, einen französischen

Gartenarchitekten, Simon de Caus, nach Heidelberg

berufen, damit er die Gärten um das Schloß anlege.

Sehr weit scheint er damit nicht gekommen zu sein;

doch hat er die geplanten Anlagen in einem Kupfer-

werk niedergelegt, das den deutlichen Beweis liefert,

wie notwendig damals die Reformierung dieser Kunst

gewesen ist. Auf dem denkbar gün-

stigsten Gelände, wie es den ita-

lienischen Architekten der Renais-,

sance auch nicht besser zur Ver-

fügung stand, inmitten einer herr-

lichen Natur, baute er die klein-

lichsten Scherze und Kindereien

auf ohne jeglichen Zusammenhang

mit dem Schloß. Die Belebung mit

mehr als mittelmäßigen Plastiken

trug natürlich auch nicht gerade

zur Verbesserung bei.

Die Herrlichkeit hat bekanntlich

nicht lange gedauert. Doch scheint

es, daß die bei der Zerstörung des

Heidelberger Schlosses erhalten ge-

bliebenen Steinfiguren den Anlaß

gaben zum weiteren Ausbau des

benachbarten Schwetzinger Schloß-

gartens. Allerdings hat das Schwet-

zingerSchloß das Heidelbergernicht

lange überlebt. Es wurde im orkani-

schen Erbfolgekrieg ebenfalls zer-

stört. Doch schon ein Jahr nach

dessen Beendigung begann Kur-

fürst Johann Wilhelm den Wieder-

aufbau. Auch der Garten wurde renoviert und die

Heidelberger Plastiken darin aufgestellt.

Wie der geometrische Teil, der ältere, heute vor

uns steht, ist er sicher nicht auf einen Schlag ent-

standen. Wir wissen auch nichts Näheres über die

einzelnen Entwickelungsstadien zu berichten. So viel

ist gewiß, daß er seine jetzige Länge erst durch Karl

Philipp (1716—1742) erhielt, der auch den Durchblick

über den Rhein aushauen ließ. Von 1722 ab ver-

wendete er monatlich 500 Gulden auf die Unter-

haltung. Erst sein Neffe und Nachfolger Kurfürst

Karl Theodor, der von 1742 bis zu seiner Über-

siedelung nach München (1774) in Schwetzingen weilte,

baute den Garten völlig aus und ließ ihn von Skell

mit einer englischen Anlage umgeben, wohl eine der

ersten in Deutschland. Mit dieser umfaßt das Ge-

lände 186 bad. Morgen (zu 36 Ar). Die Kosten be-

liefen sich zeitweise auf 90000 Gulden im Jahr. Hier

Schwetzingen: Hinterer Zirkel des Schloßparkes. Aufn. von F. L. Fuchs, München.