Die Gartenkunst — 15.1913

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0368

DOI Heft:

Nr. 24

DOI Artikel:Bredt, Friedrich W.: Die bergische Bauweise in der Gartenkunst

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0368

362

DIE GARTENKUNST.

XV, 24

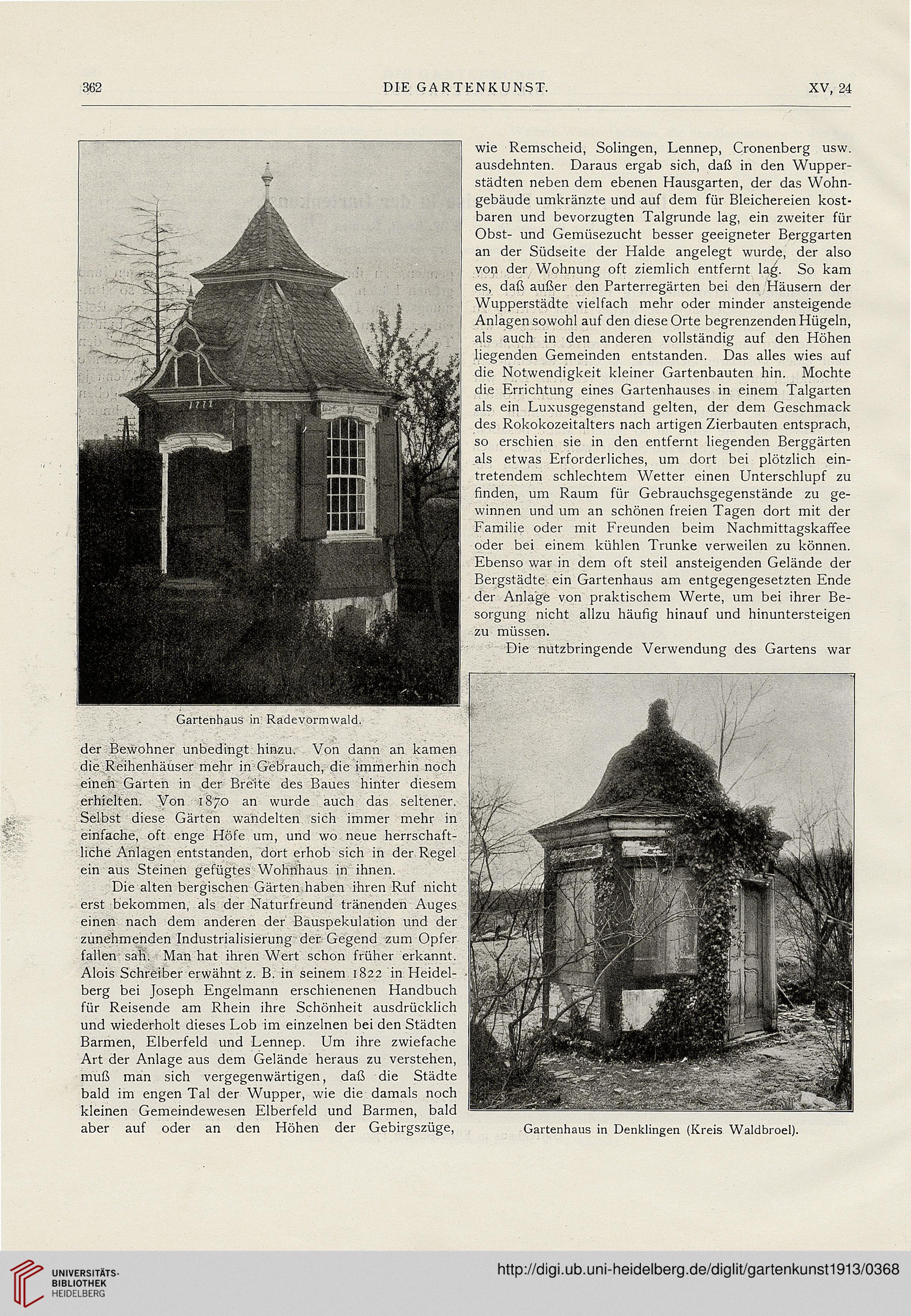

Gartenhaus in Radevormwaid.

der Bewohner unbedingt hinzu. Von dann an kamen

die Reihenhäuser mehr in Gebrauch, die immerhin noch

einen Garten in der Breite des Baues hinter diesem

erhielten. Von 1870 an wurde auch das seltener.

Selbst diese Gärten wandelten sich immer mehr in

einfache, oft enge Hofe um, und wo neue herrschaft-

liche Anlagen entstanden, dort erhob sich in der Regel

ein aus Steinen gefügtes Wohnhaus in ihnen.

Die alten bergischen Gärten haben ihren Ruf nicht

erst bekommen, als der Naturfreund tränenden Auges

einen nach dem anderen der Bauspekulation und der

zunehmenden Industrialisierung der Gegend zum Opfer

fallen sah. Man hat ihren Wert schon früher erkannt.

Alois Schreiber erwähnt z. B. in seinem 1822 in Heidel-

berg bei Joseph Engelmann erschienenen Handbuch

für Reisende am Rhein ihre Schönheit ausdrücklich

und wiederholt dieses Lob im einzelnen bei den Städten

Barmen, Elberfeld und Lennep. Um ihre zwiefache

Art der Anlage aus dem Gelände heraus zu verstehen,

muß man sich vergegenwärtigen, daß die Städte

bald im engen Tal der Wupper, wie die damals noch

kleinen Gemeindewesen Elberfeld und Barmen, bald

aber auf oder an den Höhen der Gebirgszüge,

wie Remscheid, Solingen, Lennep, Cronenberg usw.

ausdehnten. Daraus ergab sich, daß in den Wupper-

städten neben dem ebenen Hausgarten, der das Wohn-

gebäude umkränzte und auf dem für Bleichereien kost-

baren und bevorzugten Talgrunde lag, ein zweiter für

Obst- und Gemüsezucht besser geeigneter Berggarten

an der Südseite der Halde angelegt wurde, der also

von der Wohnung oft ziemlich entfernt lag. So kam

es, daß außer den Parterregärten bei den Häusern der

Wupperstädte vielfach mehr oder minder ansteigende

Anlagen sowohl auf den diese Orte begrenzenden Hügeln,

als auch in den anderen vollständig auf den Höhen

liegenden Gemeinden entstanden. Das alles wies auf

die Notwendigkeit kleiner Gartenbauten hin. Mochte

die Errichtung eines Gartenhauses in einem Talgarten

als ein Luxusgegenstand gelten, der dem Geschmack

des Rokokozeitalters nach artigen Zierbauten entsprach,

so erschien sie in den entfernt liegenden Berggärten

als etwas Erforderliches, um dort bei plötzlich ein-

tretendem schlechtem Wetter einen Unterschlupf zu

finden, um Raum für Gebrauchsgegenstände zu ge-

winnen und um an schönen freien Tagen dort mit der

Familie oder mit Freunden beim Nachmittagskaffee

oder bei einem kühlen Trünke verweilen zu können.

Ebenso war in dem oft steil ansteigenden Gelände der

Bergstädte ein Gartenhaus am entgegengesetzten Ende

der Anlage von praktischem Werte, um bei ihrer Be-

sorgung nicht allzu häufig hinauf und hinuntersteigen

zu müssen.

Die nutzbringende Verwendung des Gartens war

Gartenhaus in Denklingen (Kreis Waldbroel).

DIE GARTENKUNST.

XV, 24

Gartenhaus in Radevormwaid.

der Bewohner unbedingt hinzu. Von dann an kamen

die Reihenhäuser mehr in Gebrauch, die immerhin noch

einen Garten in der Breite des Baues hinter diesem

erhielten. Von 1870 an wurde auch das seltener.

Selbst diese Gärten wandelten sich immer mehr in

einfache, oft enge Hofe um, und wo neue herrschaft-

liche Anlagen entstanden, dort erhob sich in der Regel

ein aus Steinen gefügtes Wohnhaus in ihnen.

Die alten bergischen Gärten haben ihren Ruf nicht

erst bekommen, als der Naturfreund tränenden Auges

einen nach dem anderen der Bauspekulation und der

zunehmenden Industrialisierung der Gegend zum Opfer

fallen sah. Man hat ihren Wert schon früher erkannt.

Alois Schreiber erwähnt z. B. in seinem 1822 in Heidel-

berg bei Joseph Engelmann erschienenen Handbuch

für Reisende am Rhein ihre Schönheit ausdrücklich

und wiederholt dieses Lob im einzelnen bei den Städten

Barmen, Elberfeld und Lennep. Um ihre zwiefache

Art der Anlage aus dem Gelände heraus zu verstehen,

muß man sich vergegenwärtigen, daß die Städte

bald im engen Tal der Wupper, wie die damals noch

kleinen Gemeindewesen Elberfeld und Barmen, bald

aber auf oder an den Höhen der Gebirgszüge,

wie Remscheid, Solingen, Lennep, Cronenberg usw.

ausdehnten. Daraus ergab sich, daß in den Wupper-

städten neben dem ebenen Hausgarten, der das Wohn-

gebäude umkränzte und auf dem für Bleichereien kost-

baren und bevorzugten Talgrunde lag, ein zweiter für

Obst- und Gemüsezucht besser geeigneter Berggarten

an der Südseite der Halde angelegt wurde, der also

von der Wohnung oft ziemlich entfernt lag. So kam

es, daß außer den Parterregärten bei den Häusern der

Wupperstädte vielfach mehr oder minder ansteigende

Anlagen sowohl auf den diese Orte begrenzenden Hügeln,

als auch in den anderen vollständig auf den Höhen

liegenden Gemeinden entstanden. Das alles wies auf

die Notwendigkeit kleiner Gartenbauten hin. Mochte

die Errichtung eines Gartenhauses in einem Talgarten

als ein Luxusgegenstand gelten, der dem Geschmack

des Rokokozeitalters nach artigen Zierbauten entsprach,

so erschien sie in den entfernt liegenden Berggärten

als etwas Erforderliches, um dort bei plötzlich ein-

tretendem schlechtem Wetter einen Unterschlupf zu

finden, um Raum für Gebrauchsgegenstände zu ge-

winnen und um an schönen freien Tagen dort mit der

Familie oder mit Freunden beim Nachmittagskaffee

oder bei einem kühlen Trünke verweilen zu können.

Ebenso war in dem oft steil ansteigenden Gelände der

Bergstädte ein Gartenhaus am entgegengesetzten Ende

der Anlage von praktischem Werte, um bei ihrer Be-

sorgung nicht allzu häufig hinauf und hinuntersteigen

zu müssen.

Die nutzbringende Verwendung des Gartens war

Gartenhaus in Denklingen (Kreis Waldbroel).