46

DIE GARTENKUNST.

XV, 4

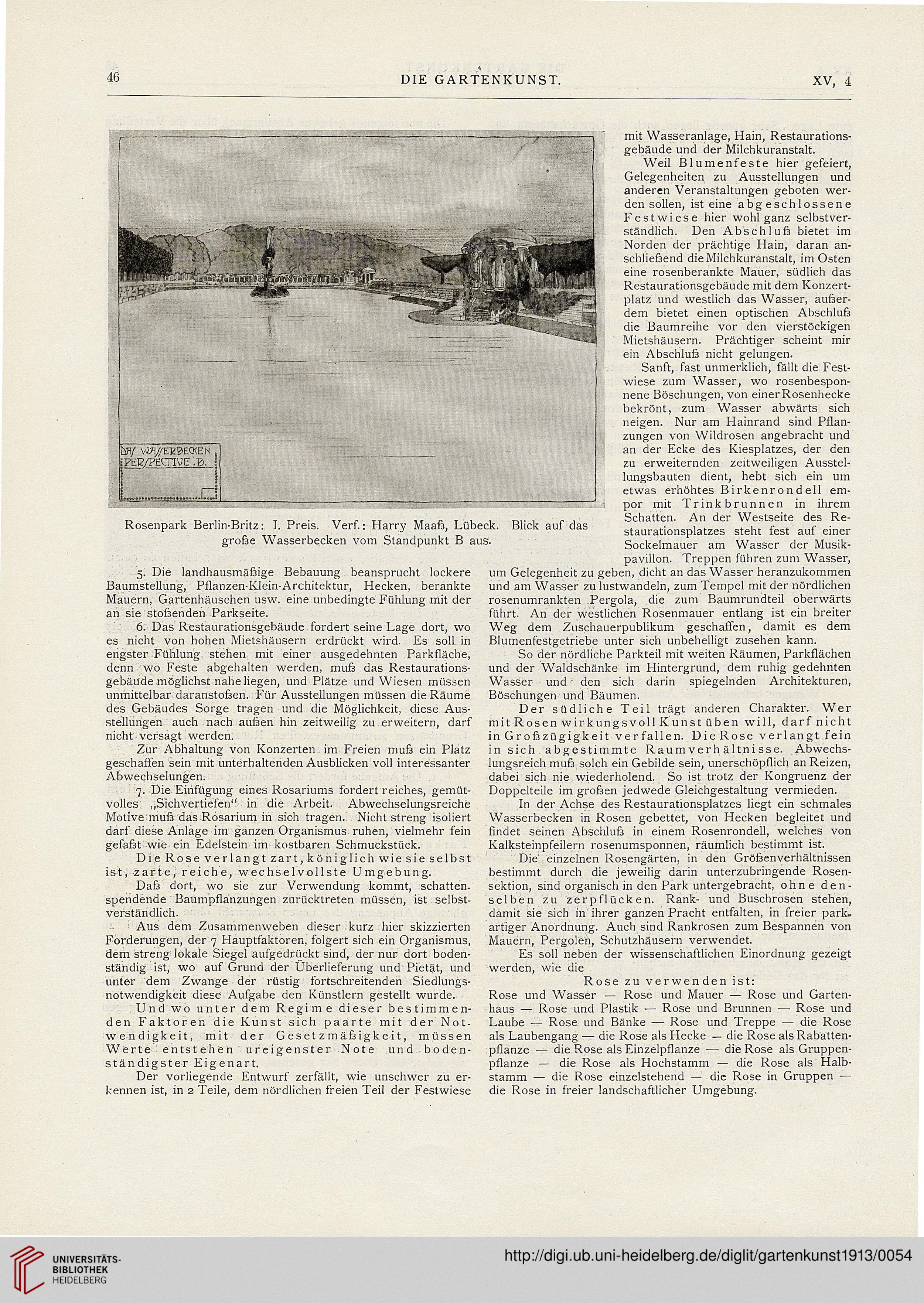

Rosenpark Berlin-Britz: I. Preis. Verf.: Harry Maaß, Lübeck. Blick auf das

große Wasserbecken vom Standpunkt B aus.

5. Die landhausmäßige Bebauung beansprucht lockere

Baumstellung, Pflanzen-Klein-Architektur, Hecken, berankte

Mauern, Gartenhäuschen usw. eine unbedingte Fühlung mit der

an sie stoßenden Parkseite.

6. Das Restaurationsgebäude fordert seine Lage dort, wo

es nicht von hohen Mietshäusern erdrückt wird. Es soll in

engster Fühlung, stehen mit einer ausgedehnten Parkfläche,

denn wo Feste abgehalten werden, muß das Restaurations-

gebäüde möglichst nahe liegen, und Plätze und Wiesen müssen

unmittelbar daranstoßen. Für Ausstellungen müssen die Räume

des Gebäudes Sorge tragen und die Möglichkeit, diese Aus-

stellungen auch nach außen hin zeitweilig zu erweitern, darf

nicht versagt werden.

Zur Abhaltung von Konzerten im Freien muß ein Platz

geschaffen sein mit unterhaltenden Ausblicken voll interessanter

Abwechselungen.

7. Die Einfügung eines Rosariums fordert reiches, gemüt-

volles „Sichvertiefen“ in die Arbeit. Abwechselungsreiche

Motive muß das Rosarium in sich tragen. Nicht streng isoliert

darf diese Anlage im ganzen Organismus ruhen, vielmehr fein

gefaßt -wie ein Edelstein im kostbaren Schmuckstück.

Die Rose verlangt zart, königlich wie sie selbst

ist, zarte, reiche, wechselvollste Umgebung.

Daß dort, wo sie zur Verwendung kommt, schatten,

spendende Baumpflanzungen zurücktreten müssen, ist selbst-

verständlich.

Aus dem Zusammenweben dieser kurz hier skizzierten

Forderungen, der 7 Hauptfaktoren, folgert sich ein Organismus,

dem streng lokale Siegel aufgedrückt sind, der nur dort boden-

ständig ist, wo auf Grund der Überlieferung und Pietät, und

unter dem Zwange der rüstig fortschreitenden Siedlungs-

notwendigkeit diese Aufgabe den Künstlern gestellt wurde.

Und wo unter dem Regime dieser bestimmen-

den Faktoren die Kunst sich paarte mit der Not-

Wendigkeit, mit der Gesetzmäßigkeit, müssen

Werte entstehen ureigenster Note und boden-

ständigster Eigenart.

Der vorliegende Entwurf zerfällt, wie unschwer zu er-

kennen ist, in 2 Teile, dem nördlichen freien Teil der Festwiese

mit Wasseraniage, Hain, Restaurations-

gebäude und der Milchkuranstalt.

Weil Blumenfeste hier gefeiert,

Gelegenheiten zu Ausstellungen und

anderen Veranstaltungen geboten wer-

den sollen, ist eine abgeschlossene

Festwiese hier wohl ganz selbstver-

ständlich. Den Abschluß bietet im

Norden der prächtige Hain, daran an-

schließend die Milchkuranstalt, im Osten

eine rosenberankte Mauer, südlich das

Restaurationsgebäude mit dem Konzert-

platz und westlich das Wasser, außer-

dem bietet einen optischen Abschluß

die Baumreihe vor den vierstöckigen

Mietshäusern. Prächtiger scheint mir

ein Abschluß nicht gelungen.

Sanft, fast unmerklich, fällt die Fest-

wiese zum Wasser, wo rosenbespon-

nene Böschungen, von einer Rosenhecke

bekrönt, zum Wasser abwärts sich

neigen. Nur am Hainrand sind Pflan-

zungen von Wildrosen angebracht und

an der Ecke des Kiesplatzes, der den

zu erweiternden zeitweiligen Ausstel-

lungsbauten dient, hebt sich ein um

etwas erhöhtes Birkenrondell em-

por mit Trink brunnen in ihrem

Schatten. An der Westseite des Re-

staurationsplatzes steht fest auf einer

Sockelmauer am Wasser der Musik-

pavillon. Treppen führen zum Wasser,

um Gelegenheit zu geben, dicht an das Wasser heranzukommen

und am Wasser zu lustwandeln, zum Tempel mit der nördlichen

rosenumrankten Pergola, die zum Baumrundteil oberwärts

führt. An der westlichen Rosenmauer entlang ist ein breiter

Weg dem Zuschauerpublikum geschaffen, damit es dem

Blumenfestgetriebe unter sich unbehelligt Zusehen kann.

So der nördliche Parkteil mit weiten Räumen, Parkflächen

und der Waldschänke im Hintergrund, dem ruhig gedehnten

Wasser und - den sich darin spiegelnden Architekturen,

Böschungen und Bäumen.

Der südliche Teil trägt anderen Charakter. Wer

mit Rosen wirkungsvoll Kunst üben will, darf nicht

in Großzügigkeit verfallen. DieRose verlangt fein

in sich abgestimmte Raumverhältnisse. Abwechs-

lungsreich muß solch ein Gebilde sein, unerschöpflich an Reizen,

dabei sich nie wiederholend. So ist trotz der Kongruenz der

Doppelteile im großen jedwede Gleichgestaltung vermieden.

In der Achse des Restaurationsplatzes liegt ein schmales

Wasserbecken in Rosen gebettet, von Hecken begleitet und

findet seinen Abschluß in einem Rosenrondell, welches von

Kalksteinpfeilern rosenumsponnen, räumlich bestimmt ist.

Die einzelnen Rosengärten, in den Größenverhältnissen

bestimmt durch die jeweilig darin unterzubringende Rosen-

sektion, sind organisch in den Park untergebracht, ohne den-

selben zu zerpflücken. Rank- und Buschrosen stehen,

damit sie sich in ihrer ganzen Pracht entfalten, in freier park,

artiger Anordnung. Auch sind Rankrosen zum Bespannen von

Mauern, Pergolen, Schutzhäusern verwendet.

Es soll neben der wissenschaftlichen Einordnung gezeigt

werden, wie die

Rose zu verwenden ist:

Rose und Wasser — Rose und Mauer — Rose und Garten-

haus — Rose und Plastik -— Rose und Brunnen — Rose und

Laube — Rose und Bänke — Rose und Treppe — die Rose

als Laubengang •— die Rose als Hecke — die Rose als Rabatten-

pflanze — die Rose als Einzelpflanze — die Rose als Gruppen-

pflanze — die Rose als Hochstamm — die Rose als Halb-

stamm — die Rose einzelstehend — die Rose in Gruppen —

die Rose in freier landschaftlicher Umgebung.

DIE GARTENKUNST.

XV, 4

Rosenpark Berlin-Britz: I. Preis. Verf.: Harry Maaß, Lübeck. Blick auf das

große Wasserbecken vom Standpunkt B aus.

5. Die landhausmäßige Bebauung beansprucht lockere

Baumstellung, Pflanzen-Klein-Architektur, Hecken, berankte

Mauern, Gartenhäuschen usw. eine unbedingte Fühlung mit der

an sie stoßenden Parkseite.

6. Das Restaurationsgebäude fordert seine Lage dort, wo

es nicht von hohen Mietshäusern erdrückt wird. Es soll in

engster Fühlung, stehen mit einer ausgedehnten Parkfläche,

denn wo Feste abgehalten werden, muß das Restaurations-

gebäüde möglichst nahe liegen, und Plätze und Wiesen müssen

unmittelbar daranstoßen. Für Ausstellungen müssen die Räume

des Gebäudes Sorge tragen und die Möglichkeit, diese Aus-

stellungen auch nach außen hin zeitweilig zu erweitern, darf

nicht versagt werden.

Zur Abhaltung von Konzerten im Freien muß ein Platz

geschaffen sein mit unterhaltenden Ausblicken voll interessanter

Abwechselungen.

7. Die Einfügung eines Rosariums fordert reiches, gemüt-

volles „Sichvertiefen“ in die Arbeit. Abwechselungsreiche

Motive muß das Rosarium in sich tragen. Nicht streng isoliert

darf diese Anlage im ganzen Organismus ruhen, vielmehr fein

gefaßt -wie ein Edelstein im kostbaren Schmuckstück.

Die Rose verlangt zart, königlich wie sie selbst

ist, zarte, reiche, wechselvollste Umgebung.

Daß dort, wo sie zur Verwendung kommt, schatten,

spendende Baumpflanzungen zurücktreten müssen, ist selbst-

verständlich.

Aus dem Zusammenweben dieser kurz hier skizzierten

Forderungen, der 7 Hauptfaktoren, folgert sich ein Organismus,

dem streng lokale Siegel aufgedrückt sind, der nur dort boden-

ständig ist, wo auf Grund der Überlieferung und Pietät, und

unter dem Zwange der rüstig fortschreitenden Siedlungs-

notwendigkeit diese Aufgabe den Künstlern gestellt wurde.

Und wo unter dem Regime dieser bestimmen-

den Faktoren die Kunst sich paarte mit der Not-

Wendigkeit, mit der Gesetzmäßigkeit, müssen

Werte entstehen ureigenster Note und boden-

ständigster Eigenart.

Der vorliegende Entwurf zerfällt, wie unschwer zu er-

kennen ist, in 2 Teile, dem nördlichen freien Teil der Festwiese

mit Wasseraniage, Hain, Restaurations-

gebäude und der Milchkuranstalt.

Weil Blumenfeste hier gefeiert,

Gelegenheiten zu Ausstellungen und

anderen Veranstaltungen geboten wer-

den sollen, ist eine abgeschlossene

Festwiese hier wohl ganz selbstver-

ständlich. Den Abschluß bietet im

Norden der prächtige Hain, daran an-

schließend die Milchkuranstalt, im Osten

eine rosenberankte Mauer, südlich das

Restaurationsgebäude mit dem Konzert-

platz und westlich das Wasser, außer-

dem bietet einen optischen Abschluß

die Baumreihe vor den vierstöckigen

Mietshäusern. Prächtiger scheint mir

ein Abschluß nicht gelungen.

Sanft, fast unmerklich, fällt die Fest-

wiese zum Wasser, wo rosenbespon-

nene Böschungen, von einer Rosenhecke

bekrönt, zum Wasser abwärts sich

neigen. Nur am Hainrand sind Pflan-

zungen von Wildrosen angebracht und

an der Ecke des Kiesplatzes, der den

zu erweiternden zeitweiligen Ausstel-

lungsbauten dient, hebt sich ein um

etwas erhöhtes Birkenrondell em-

por mit Trink brunnen in ihrem

Schatten. An der Westseite des Re-

staurationsplatzes steht fest auf einer

Sockelmauer am Wasser der Musik-

pavillon. Treppen führen zum Wasser,

um Gelegenheit zu geben, dicht an das Wasser heranzukommen

und am Wasser zu lustwandeln, zum Tempel mit der nördlichen

rosenumrankten Pergola, die zum Baumrundteil oberwärts

führt. An der westlichen Rosenmauer entlang ist ein breiter

Weg dem Zuschauerpublikum geschaffen, damit es dem

Blumenfestgetriebe unter sich unbehelligt Zusehen kann.

So der nördliche Parkteil mit weiten Räumen, Parkflächen

und der Waldschänke im Hintergrund, dem ruhig gedehnten

Wasser und - den sich darin spiegelnden Architekturen,

Böschungen und Bäumen.

Der südliche Teil trägt anderen Charakter. Wer

mit Rosen wirkungsvoll Kunst üben will, darf nicht

in Großzügigkeit verfallen. DieRose verlangt fein

in sich abgestimmte Raumverhältnisse. Abwechs-

lungsreich muß solch ein Gebilde sein, unerschöpflich an Reizen,

dabei sich nie wiederholend. So ist trotz der Kongruenz der

Doppelteile im großen jedwede Gleichgestaltung vermieden.

In der Achse des Restaurationsplatzes liegt ein schmales

Wasserbecken in Rosen gebettet, von Hecken begleitet und

findet seinen Abschluß in einem Rosenrondell, welches von

Kalksteinpfeilern rosenumsponnen, räumlich bestimmt ist.

Die einzelnen Rosengärten, in den Größenverhältnissen

bestimmt durch die jeweilig darin unterzubringende Rosen-

sektion, sind organisch in den Park untergebracht, ohne den-

selben zu zerpflücken. Rank- und Buschrosen stehen,

damit sie sich in ihrer ganzen Pracht entfalten, in freier park,

artiger Anordnung. Auch sind Rankrosen zum Bespannen von

Mauern, Pergolen, Schutzhäusern verwendet.

Es soll neben der wissenschaftlichen Einordnung gezeigt

werden, wie die

Rose zu verwenden ist:

Rose und Wasser — Rose und Mauer — Rose und Garten-

haus — Rose und Plastik -— Rose und Brunnen — Rose und

Laube — Rose und Bänke — Rose und Treppe — die Rose

als Laubengang •— die Rose als Hecke — die Rose als Rabatten-

pflanze — die Rose als Einzelpflanze — die Rose als Gruppen-

pflanze — die Rose als Hochstamm — die Rose als Halb-

stamm — die Rose einzelstehend — die Rose in Gruppen —

die Rose in freier landschaftlicher Umgebung.