40

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Band.

den Boden zu drücken hatte. Der Kolben hat eine

senkrechte, rechteckige Durchbrechung, durch welche'

ein durch das Bodenstück des Rohres gehender

Keil greift und den Kolben festhält, bezw. die runde

Platte gegen den Boden presst. Etwas anders muss

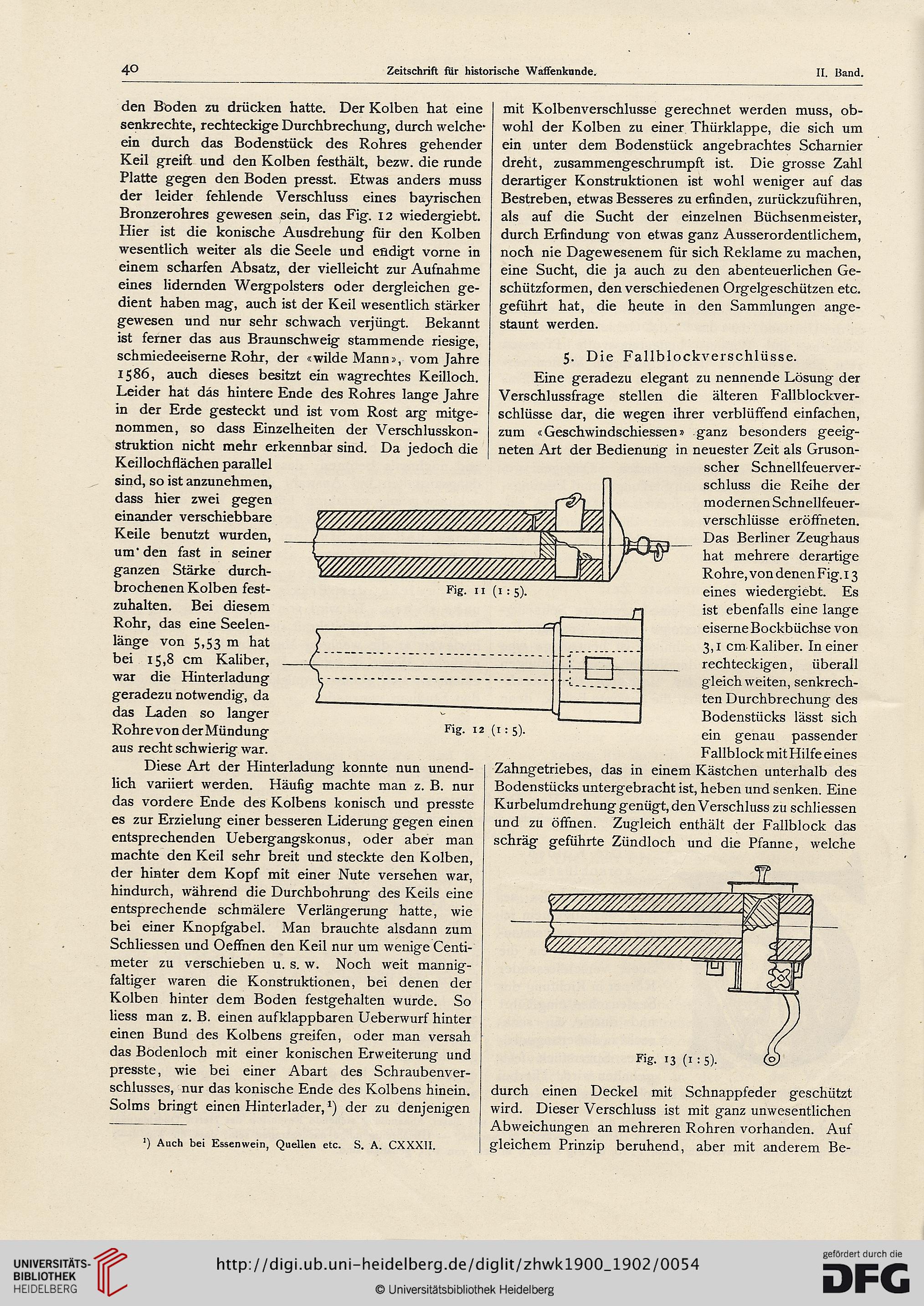

der leider fehlende Verschluss eines bayrischen

Bronzerohres gewesen sein, das Fig. 12 wiedergiebt.

Hier ist die konische Ausdrehung für den Kolben

wesentlich weiter als die Seele und efidigt vorne in

einem scharfen Absatz, der vielleicht zur Aufnahme

eines lidernden Wergpolsters oder dergleichen ge-

dient haben mag, auch ist der Keil wesentlich stärker

gewesen und nur sehr schwach verjüngt. Bekannt

ist ferner das aus Braunschweig stammende riesige,

schmiedeeiserne Rohr, der «wilde Mann», vom Jahre

1586, auch dieses besitzt ein wagrechtes Keilloch.

Leider hat das hintere Ende des Rohres lange Jahre

in der Erde gesteckt und ist vom Rost arg mitge-

nommen, so dass Einzelheiten der Verschlusskon-

struktion nicht mehr erkennbar sind. Da jedoch die

Keil lochflächen parallel

sind, so ist anzunehmen,

dass hier zwei gegen

einander verschiebbare

Keile benutzt wurden,

um'den fast in seiner

ganzen Stärke durch-

brochenen Kolben fest-

zuhalten. Bei diesem

Rohr, das eine Seelen-

länge von 5,53 m hat

bei 15,8 cm Kaliber,

war die Hinterladung

geradezu notwendig, da

das Laden so langer

Rohre von der Mündung

aus recht schwierig war.

Diese Art der Hinterladung konnte nun unend-

lich variiert werden. Häufig machte man z. B. nur

das vordere Ende des Kolbens konisch und presste

es zur Erzielung einer besseren Liderung gegen einen

entsprechenden Uebergangskonus, oder aber man

machte den Keil sehr breit und steckte den Kolben,

der hinter dem Kopf mit einer Nute versehen war,

hindurch, während die Durchbohrung des Keils eine

entsprechende schmälere Verlängerung hatte, wie

bei einer Knopfgabel. Man brauchte alsdann zum

Schliessen und Oeffnen den Keil nur um wenige Centi-

meter zu verschieben u. s. w. Noch weit mannig-

faltiger waren die Konstruktionen, bei denen der

Kolben hinter dem Boden festgehalten wurde. So

liess man z. B. einen aufklappbaren Ueberwurf hinter

einen Bund des Kolbens greifen, oder man versah

das Bodenloch mit einer konischen Erweiterung und

presste, wie bei einer Abart des Schraubenver-

schlusses, nur das konische Ende des Kolbens hinein.

Solms bringt einen Hinterlader,*) der zu denjenigen

mit Kolbenverschlusse gerechnet werden muss, ob-

wohl der Kolben zu einer Thürklappe, die sich um

ein unter dem Bodenstück angebrachtes Scharnier

dreht, zusammengeschrumpft ist. Die grosse Zahl

derartiger Konstruktionen ist wohl weniger auf das

Bestreben, etwas Besseres zu erfinden, zurückzuführen,

als auf die Sucht der einzelnen Büchsenmeister,

durch Erfindung von etwas ganz Ausserordentlichem,

noch nie Dagewesenem für sich Reklame zu machen,

eine Sucht, die ja auch zu den abenteuerlichen Ge-

schützformen, den verschiedenen Orgelgeschützen etc.

geführt hat, die heute in den Sammlungen ange-

staunt werden.

5. Die Fallblockverschlüsse.

Eine geradezu elegant zu nennende Lösung der

Verschlussfrage stellen die älteren Fallblockver-

schlüsse dar, die wegen ihrer verblüffend einfachen,

zum «Geschwindschiessen» ganz besonders geeig-

neten Art der Bedienung in neuester Zeit als Gruson-

scher Schnellfeuerver-

schluss die Reihe der

modernen Schnellfeuer-

verschlüsse eröffneten.

Das Berliner Zeughaus

hat mehrere derartige

Rohre, von denen Fig. 13

eines wiedergiebt. Es

ist ebenfalls eine lange

eiserne Bockbüchse von

3,1 cm Kaliber. In einer

rechteckigen, überall

gleich weiten, senkrech-

ten Durchbrechung des

Bodenstücks lässt sich

ein genau passender

Fallblock mit Hilfe eines

Zahngetriebes, das in einem Kästchen unterhalb des

Bodenstücks untergebracht ist, heben und senken. Eine

Kurbelumdrehung genügt, den Verschluss zu schliessen

und zu öffnen. Zugleich enthält der Fallblock das

schräg geführte Zündloch und die Pfanne, welche

durch einen Deckel mit Schnappfeder geschützt

wird. Dieser Verschluss ist mit ganz unwesentlichen

Abweichungen an mehreren Rohren vorhanden. Auf

gleichem Prinzip beruhend, aber mit anderem Be-

Fig. 12 (1 : 5).

') Auch bei Essenwein, Quellen etc. S. A. CXXXII.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Band.

den Boden zu drücken hatte. Der Kolben hat eine

senkrechte, rechteckige Durchbrechung, durch welche'

ein durch das Bodenstück des Rohres gehender

Keil greift und den Kolben festhält, bezw. die runde

Platte gegen den Boden presst. Etwas anders muss

der leider fehlende Verschluss eines bayrischen

Bronzerohres gewesen sein, das Fig. 12 wiedergiebt.

Hier ist die konische Ausdrehung für den Kolben

wesentlich weiter als die Seele und efidigt vorne in

einem scharfen Absatz, der vielleicht zur Aufnahme

eines lidernden Wergpolsters oder dergleichen ge-

dient haben mag, auch ist der Keil wesentlich stärker

gewesen und nur sehr schwach verjüngt. Bekannt

ist ferner das aus Braunschweig stammende riesige,

schmiedeeiserne Rohr, der «wilde Mann», vom Jahre

1586, auch dieses besitzt ein wagrechtes Keilloch.

Leider hat das hintere Ende des Rohres lange Jahre

in der Erde gesteckt und ist vom Rost arg mitge-

nommen, so dass Einzelheiten der Verschlusskon-

struktion nicht mehr erkennbar sind. Da jedoch die

Keil lochflächen parallel

sind, so ist anzunehmen,

dass hier zwei gegen

einander verschiebbare

Keile benutzt wurden,

um'den fast in seiner

ganzen Stärke durch-

brochenen Kolben fest-

zuhalten. Bei diesem

Rohr, das eine Seelen-

länge von 5,53 m hat

bei 15,8 cm Kaliber,

war die Hinterladung

geradezu notwendig, da

das Laden so langer

Rohre von der Mündung

aus recht schwierig war.

Diese Art der Hinterladung konnte nun unend-

lich variiert werden. Häufig machte man z. B. nur

das vordere Ende des Kolbens konisch und presste

es zur Erzielung einer besseren Liderung gegen einen

entsprechenden Uebergangskonus, oder aber man

machte den Keil sehr breit und steckte den Kolben,

der hinter dem Kopf mit einer Nute versehen war,

hindurch, während die Durchbohrung des Keils eine

entsprechende schmälere Verlängerung hatte, wie

bei einer Knopfgabel. Man brauchte alsdann zum

Schliessen und Oeffnen den Keil nur um wenige Centi-

meter zu verschieben u. s. w. Noch weit mannig-

faltiger waren die Konstruktionen, bei denen der

Kolben hinter dem Boden festgehalten wurde. So

liess man z. B. einen aufklappbaren Ueberwurf hinter

einen Bund des Kolbens greifen, oder man versah

das Bodenloch mit einer konischen Erweiterung und

presste, wie bei einer Abart des Schraubenver-

schlusses, nur das konische Ende des Kolbens hinein.

Solms bringt einen Hinterlader,*) der zu denjenigen

mit Kolbenverschlusse gerechnet werden muss, ob-

wohl der Kolben zu einer Thürklappe, die sich um

ein unter dem Bodenstück angebrachtes Scharnier

dreht, zusammengeschrumpft ist. Die grosse Zahl

derartiger Konstruktionen ist wohl weniger auf das

Bestreben, etwas Besseres zu erfinden, zurückzuführen,

als auf die Sucht der einzelnen Büchsenmeister,

durch Erfindung von etwas ganz Ausserordentlichem,

noch nie Dagewesenem für sich Reklame zu machen,

eine Sucht, die ja auch zu den abenteuerlichen Ge-

schützformen, den verschiedenen Orgelgeschützen etc.

geführt hat, die heute in den Sammlungen ange-

staunt werden.

5. Die Fallblockverschlüsse.

Eine geradezu elegant zu nennende Lösung der

Verschlussfrage stellen die älteren Fallblockver-

schlüsse dar, die wegen ihrer verblüffend einfachen,

zum «Geschwindschiessen» ganz besonders geeig-

neten Art der Bedienung in neuester Zeit als Gruson-

scher Schnellfeuerver-

schluss die Reihe der

modernen Schnellfeuer-

verschlüsse eröffneten.

Das Berliner Zeughaus

hat mehrere derartige

Rohre, von denen Fig. 13

eines wiedergiebt. Es

ist ebenfalls eine lange

eiserne Bockbüchse von

3,1 cm Kaliber. In einer

rechteckigen, überall

gleich weiten, senkrech-

ten Durchbrechung des

Bodenstücks lässt sich

ein genau passender

Fallblock mit Hilfe eines

Zahngetriebes, das in einem Kästchen unterhalb des

Bodenstücks untergebracht ist, heben und senken. Eine

Kurbelumdrehung genügt, den Verschluss zu schliessen

und zu öffnen. Zugleich enthält der Fallblock das

schräg geführte Zündloch und die Pfanne, welche

durch einen Deckel mit Schnappfeder geschützt

wird. Dieser Verschluss ist mit ganz unwesentlichen

Abweichungen an mehreren Rohren vorhanden. Auf

gleichem Prinzip beruhend, aber mit anderem Be-

Fig. 12 (1 : 5).

') Auch bei Essenwein, Quellen etc. S. A. CXXXII.