2. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

41

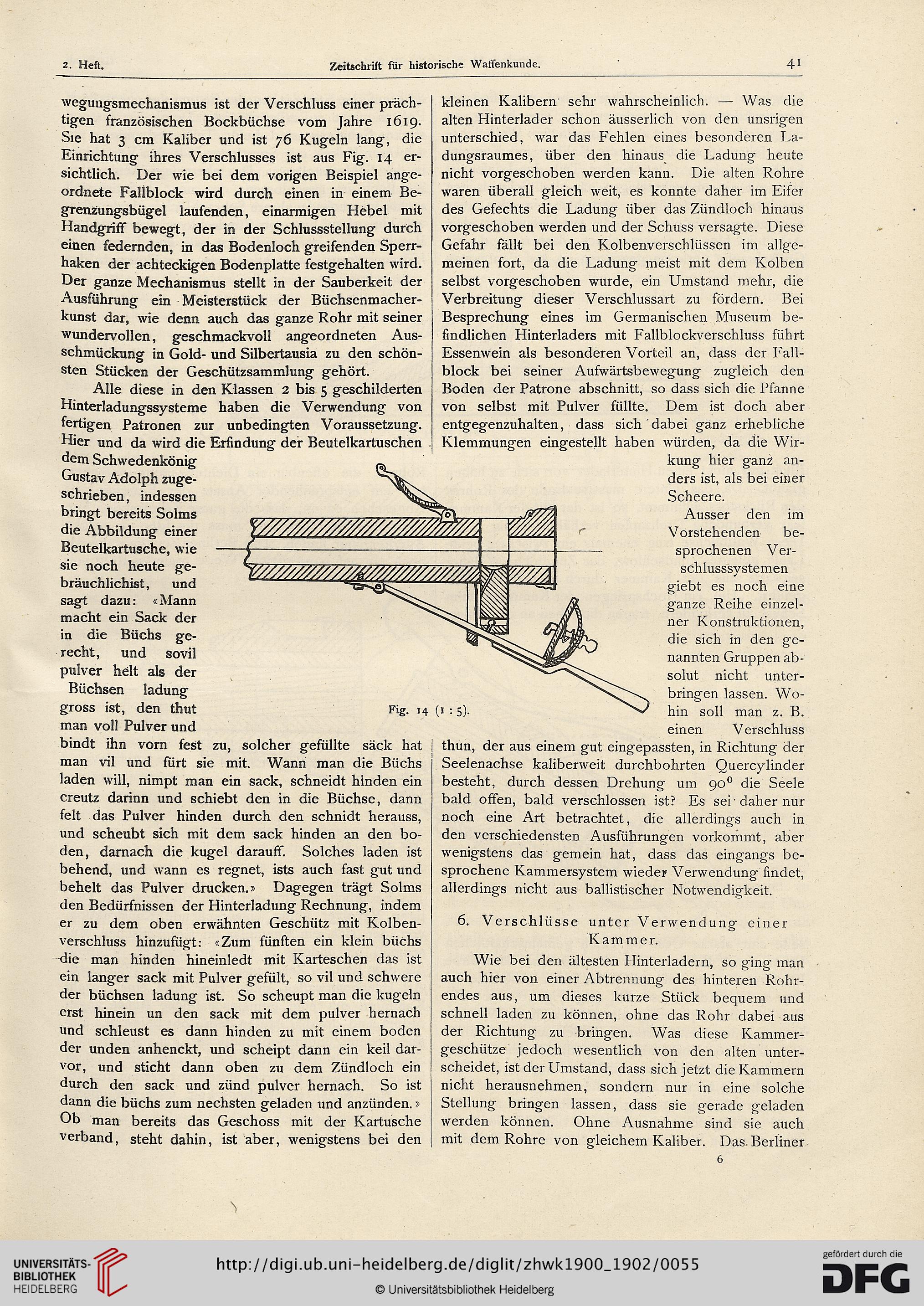

wegungsmechanismus ist der Verschluss einer präch-

tigen französischen Bockbüchse vom Jahre 1619.

Sie hat 3 cm Kaliber und ist 76 Kugeln lang, die

Einrichtung ihres Verschlusses ist aus Fig. 14 er-

sichtlich. Der wie bei dem vorigen Beispiel ange-

ordnete Fallblock wird durch einen in einem Be-

grenzungsbügel laufenden, einarmigen Hebel mit

Handgriff bewegt, der in der Schlussstellung durch

einen federnden, in das Bodenloch greifenden Sperr-

haken der achteckigen Bodenplatte festgehalten wird.

Der ganze Mechanismus stellt in der Sauberkeit der

Ausführung ein Meisterstück der Büchsenmacher-

kunst dar, wie denn auch das ganze Rohr mit seiner

wundervollen, geschmackvoll angeordneten Aus-

schmückung in Gold- und Silbertausia zu den schön-

sten Stücken der Geschützsammlung gehört.

Alle diese in den Klassen 2 bis 5 geschilderten

Hinterladungssysteme haben die Verwendung von

fertigen Patronen zur unbedingten Voraussetzung.

Hier und da wird die Erfindung der Beutelkartuschen

dem Schwedenkönig

Gustav Adolph zuge-

schrieben , indessen

bringt bereits Solms

die Abbildung einer

Beutelkartusche, wie

sie noch heute ge-

bräuchlichist, und

sagt dazu: «Mann

macht ein Sack der

in die Büchs ge-

recht, und sovil

pulver heit als der

Büchsen ladung

gross ist, den thut

man voll Pulver und

bindt ihn vorn fest zu, solcher gefüllte säck hat

man vil und fürt sie mit. Wann man die Büchs

laden will, nimpt man ein sack, schneidt hinden ein

creutz darinn und schiebt den in die Büchse, dann

feit das Pulver hinden durch den schnidt herauss,

und scheubt sich mit dem sack hinden an den bo-

den, darnach die kugel darauff. Solches laden ist

behend, und wann es regnet, ists auch fast gut und

behelt das Pulver drucken.» Dagegen trägt Solms

den Bedürfnissen der Hinterladung Rechnung, indem

er zu dem oben erwähnten Geschütz mit Kolben-

verschluss hinzufügt: «Zum fünften ein klein büchs

die man hinden hineinledt mit Karteschen das ist

ein langer sack mit Pulver gefült, so vil und schwere

der büchsen ladung ist. So scheupt man die kugeln

erst hinein un den sack mit dem pulver hernach

und schleust es dann hinden zu mit einem boden

der unden anhenckt, und scheipt dann ein keil dar-

vor, und sticht dann oben zu dem Zündloch ein

durch den sack und zünd pulver hernach. So ist

dann die büchs zum nechsten geladen und anzünden.»

Ob man bereits das Geschoss mit der Kartusche

verband, steht dahin, ist aber, wenigstens bei den

kleinen Kalibern sehr wahrscheinlich. — Was die

alten Hinterlader schon äusserlich von den unsrigen

unterschied, war das Fehlen eines besonderen La-

dungsraumes, über den hinaus die Ladung heute

nicht vorgeschoben werden kann. Die alten Rohre

waren überall gleich weit, es konnte daher im Eifer

des Gefechts die Ladung über das Zündloch hinaus

vorgeschoben werden und der Schuss versagte. Diese

Gefahr fällt bei den Kolbenverschlüssen im allge-

meinen fort, da die Ladung meist mit dem Kolben

selbst vorgeschoben wurde, ein Umstand mehr, die

Verbreitung dieser Verschlussart zu fördern. Bei

Besprechung eines im Germanischen Museum be-

findlichen Hinterladers mit Fallblockverschluss führt

Essenwein als besonderen Vorteil an, dass der Fall-

block bei seiner Aufwärtsbewegung zugleich den

Boden der Patrone abschnitt, so dass sich die Pfanne

von selbst mit Pulver füllte. Dem ist doch aber

entgegenzuhalten, dass sich dabei ganz erhebliche

Klemmungen eingestellt haben würden, da die Wir-

kung hier ganz an-

ders ist, als bei einer

Scheere.

Ausser den im

Vorstehenden be-

sprochenen V er-

schlusssystemen

giebt es noch eine

ganze Reihe einzel-

ner Konstruktionen,

die sich in den ge-

nannten Gruppen ab-

solut nicht unter-

bringen lassen. Wo-

hin soll man z. B.

einen Verschluss

thun, der aus einem gut eingepassten, in Richtung der

Seelenachse kaliberweit durchbohrten Quercylinder

besteht, durch dessen Drehung um 90° die Seele

bald offen, bald verschlossen ist? Es sei daher nur

noch eine Art betrachtet, die allerdings auch in

den verschiedensten Ausführungen vorkommt, aber

wenigstens das gemein hat, dass das eingangs be-

sprochene Kammersystem wieder Verwendung findet,

allerdings nicht aus ballistischer Notwendigkeit.

6. Verschlüsse unter Verwendung einer

Kammer.

Wie bei den ältesten Hinterladern, so ging man

auch hier von einer Abtrennung des hinteren Rohr-

endes aus, um dieses kurze Stück bequem und

schnell laden zu können, ohne das Rohr dabei aus

der Richtung zu bringen. Was diese Kammer-

geschütze jedoch wesentlich von den alten unter-

scheidet, ist der Umstand, dass sich jetzt die Kammern

nicht herausnehmen, sondern nur in eine solche

Stellung bringen lassen, dass sie gerade geladen

werden können. Ohne Ausnahme sind sie auch

mit dem Rohre von gleichem Kaliber. Das. Berliner

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

41

wegungsmechanismus ist der Verschluss einer präch-

tigen französischen Bockbüchse vom Jahre 1619.

Sie hat 3 cm Kaliber und ist 76 Kugeln lang, die

Einrichtung ihres Verschlusses ist aus Fig. 14 er-

sichtlich. Der wie bei dem vorigen Beispiel ange-

ordnete Fallblock wird durch einen in einem Be-

grenzungsbügel laufenden, einarmigen Hebel mit

Handgriff bewegt, der in der Schlussstellung durch

einen federnden, in das Bodenloch greifenden Sperr-

haken der achteckigen Bodenplatte festgehalten wird.

Der ganze Mechanismus stellt in der Sauberkeit der

Ausführung ein Meisterstück der Büchsenmacher-

kunst dar, wie denn auch das ganze Rohr mit seiner

wundervollen, geschmackvoll angeordneten Aus-

schmückung in Gold- und Silbertausia zu den schön-

sten Stücken der Geschützsammlung gehört.

Alle diese in den Klassen 2 bis 5 geschilderten

Hinterladungssysteme haben die Verwendung von

fertigen Patronen zur unbedingten Voraussetzung.

Hier und da wird die Erfindung der Beutelkartuschen

dem Schwedenkönig

Gustav Adolph zuge-

schrieben , indessen

bringt bereits Solms

die Abbildung einer

Beutelkartusche, wie

sie noch heute ge-

bräuchlichist, und

sagt dazu: «Mann

macht ein Sack der

in die Büchs ge-

recht, und sovil

pulver heit als der

Büchsen ladung

gross ist, den thut

man voll Pulver und

bindt ihn vorn fest zu, solcher gefüllte säck hat

man vil und fürt sie mit. Wann man die Büchs

laden will, nimpt man ein sack, schneidt hinden ein

creutz darinn und schiebt den in die Büchse, dann

feit das Pulver hinden durch den schnidt herauss,

und scheubt sich mit dem sack hinden an den bo-

den, darnach die kugel darauff. Solches laden ist

behend, und wann es regnet, ists auch fast gut und

behelt das Pulver drucken.» Dagegen trägt Solms

den Bedürfnissen der Hinterladung Rechnung, indem

er zu dem oben erwähnten Geschütz mit Kolben-

verschluss hinzufügt: «Zum fünften ein klein büchs

die man hinden hineinledt mit Karteschen das ist

ein langer sack mit Pulver gefült, so vil und schwere

der büchsen ladung ist. So scheupt man die kugeln

erst hinein un den sack mit dem pulver hernach

und schleust es dann hinden zu mit einem boden

der unden anhenckt, und scheipt dann ein keil dar-

vor, und sticht dann oben zu dem Zündloch ein

durch den sack und zünd pulver hernach. So ist

dann die büchs zum nechsten geladen und anzünden.»

Ob man bereits das Geschoss mit der Kartusche

verband, steht dahin, ist aber, wenigstens bei den

kleinen Kalibern sehr wahrscheinlich. — Was die

alten Hinterlader schon äusserlich von den unsrigen

unterschied, war das Fehlen eines besonderen La-

dungsraumes, über den hinaus die Ladung heute

nicht vorgeschoben werden kann. Die alten Rohre

waren überall gleich weit, es konnte daher im Eifer

des Gefechts die Ladung über das Zündloch hinaus

vorgeschoben werden und der Schuss versagte. Diese

Gefahr fällt bei den Kolbenverschlüssen im allge-

meinen fort, da die Ladung meist mit dem Kolben

selbst vorgeschoben wurde, ein Umstand mehr, die

Verbreitung dieser Verschlussart zu fördern. Bei

Besprechung eines im Germanischen Museum be-

findlichen Hinterladers mit Fallblockverschluss führt

Essenwein als besonderen Vorteil an, dass der Fall-

block bei seiner Aufwärtsbewegung zugleich den

Boden der Patrone abschnitt, so dass sich die Pfanne

von selbst mit Pulver füllte. Dem ist doch aber

entgegenzuhalten, dass sich dabei ganz erhebliche

Klemmungen eingestellt haben würden, da die Wir-

kung hier ganz an-

ders ist, als bei einer

Scheere.

Ausser den im

Vorstehenden be-

sprochenen V er-

schlusssystemen

giebt es noch eine

ganze Reihe einzel-

ner Konstruktionen,

die sich in den ge-

nannten Gruppen ab-

solut nicht unter-

bringen lassen. Wo-

hin soll man z. B.

einen Verschluss

thun, der aus einem gut eingepassten, in Richtung der

Seelenachse kaliberweit durchbohrten Quercylinder

besteht, durch dessen Drehung um 90° die Seele

bald offen, bald verschlossen ist? Es sei daher nur

noch eine Art betrachtet, die allerdings auch in

den verschiedensten Ausführungen vorkommt, aber

wenigstens das gemein hat, dass das eingangs be-

sprochene Kammersystem wieder Verwendung findet,

allerdings nicht aus ballistischer Notwendigkeit.

6. Verschlüsse unter Verwendung einer

Kammer.

Wie bei den ältesten Hinterladern, so ging man

auch hier von einer Abtrennung des hinteren Rohr-

endes aus, um dieses kurze Stück bequem und

schnell laden zu können, ohne das Rohr dabei aus

der Richtung zu bringen. Was diese Kammer-

geschütze jedoch wesentlich von den alten unter-

scheidet, ist der Umstand, dass sich jetzt die Kammern

nicht herausnehmen, sondern nur in eine solche

Stellung bringen lassen, dass sie gerade geladen

werden können. Ohne Ausnahme sind sie auch

mit dem Rohre von gleichem Kaliber. Das. Berliner