2. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

43

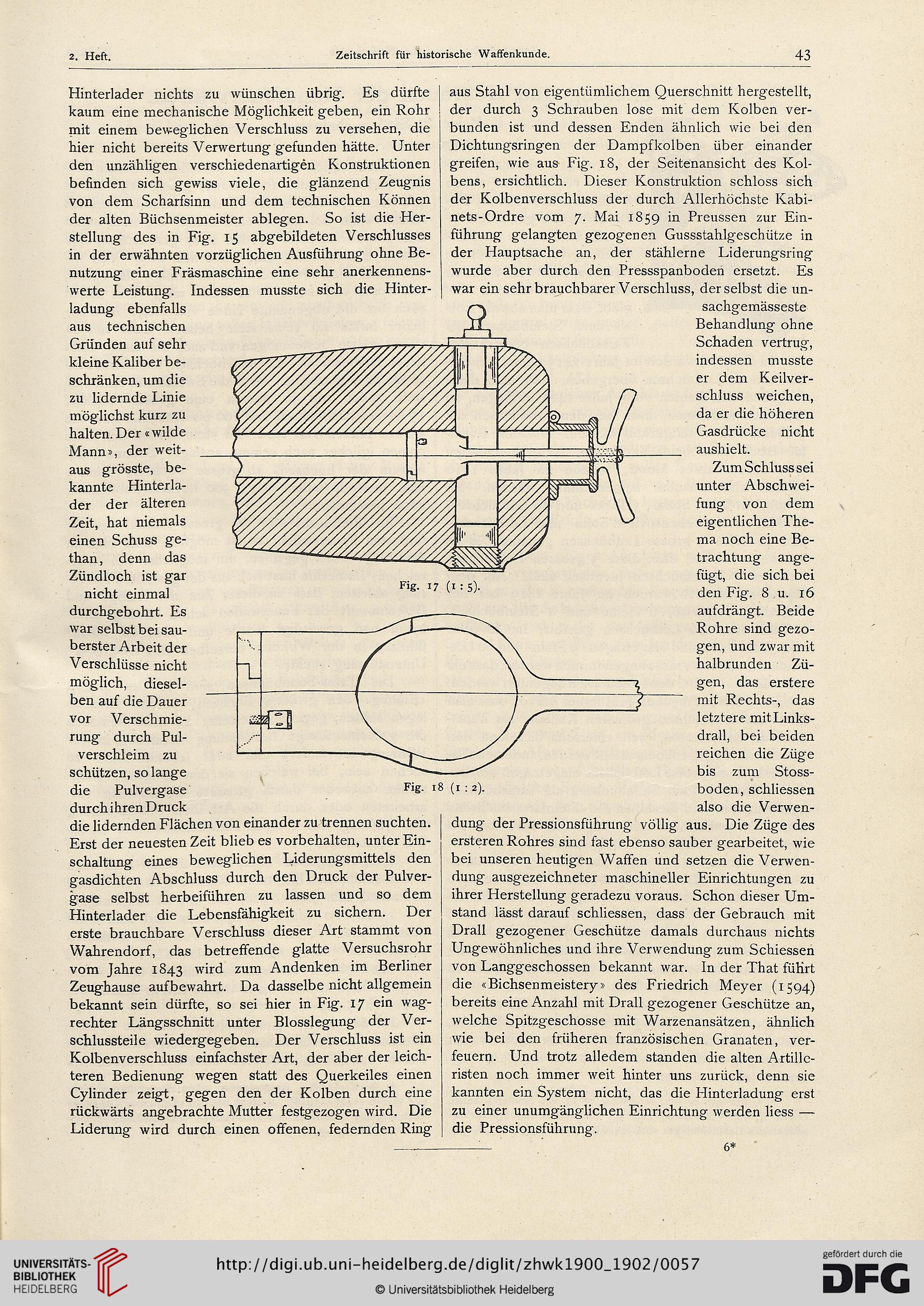

Fig. 17 (1 : 5).

Hinterlader nichts zu wünschen übrig. Es dürfte

kaum eine mechanische Möglichkeit geben, ein Rohr

mit einem beweglichen Verschluss zu versehen, die

hier nicht bereits Verwertung gefunden hätte. Unter

den unzähligen verschiedenartigen Konstruktionen

befinden sich gewiss viele, die glänzend Zeugnis

von dem Scharfsinn und dem technischen Können

der alten Büchsenmeister ablegen. So ist die Her-

stellung des in Fig. 15 abgebildeten Verschlusses

in der erwähnten vorzüglichen Ausführung ohne Be-

nutzung einer Fräsmaschine eine sehr anerkennens-

werte Leistung. Indessen musste sich die Hinter-

ladung ebenfalls

aus technischen

Gründen auf sehr

kleine Kaliber be-

schränken, um die

zu lidernde Linie

mög'lichst kurz zu

halten. Der«wilde

Mann», der weit-

aus grösste, be-

kannte Hinterla-

der der älteren

Zeit, hat niemals

einen Schuss ge-

than, denn das

Zündloch ist gar

nicht einmal

durchgebohrt. Es

war selbst bei sau-

berster Arbeit der

Verschlüsse nicht

möglich, diesel-

ben auf die Dauer

vor Verschmie-

rung durch Pul-

verschleim zu

schützen, so lange

die Pulvergase Fig. 18

durchihren Druck

die lidernden Flächen von einander zu trennen suchten.

Erst der neuesten Zeit blieb es Vorbehalten, unter Ein-

schaltung eines beweglichen Liderungsmittels den

gasdichten Abschluss durch den Druck der Pulver-

gase selbst herbeiführen zu lassen und so dem

Hinterlader die Lebensfähigkeit zu sichern. Der

erste brauchbare Verschluss dieser Art stammt von

Wahrendorf, das betreffende glatte Versuchsrohr

vom Jahre 1843 wird zum Andenken im Berliner

Zeughause aufbewahrt. Da dasselbe nicht allgemein

bekannt sein dürfte, so sei hier in Fig. 17 ein wag-

rechter Längsschnitt unter Blosslegung der Ver-

schlussteile wiedergegeben. Der Verschluss ist ein

Kolbenverschluss einfachster Art, der aber der leich-

teren Bedienung wegen statt des Querkeiles einen

Cylinder zeigt, gegen den der Kolben durch eine

rückwärts angebrachte Mutter festgezogen wird. Die

Liderung wird durch einen offenen, federnden Ring

aus Stahl von eigentümlichem Querschnitt hergestellt,

der durch 3 Schrauben lose mit dem Kolben ver-

bunden ist und dessen Enden ähnlich wie bei den

Dichtungsringen der Dampfkolben über einander

greifen, wie aus Fig. 18, der Seitenansicht des Kol-

bens, ersichtlich. Dieser Konstruktion schloss sich

der Kolbenverschluss der durch Allerhöchste Kabi-

nets-Ordre vom 7. Mai 1859 m Preussen zur Ein-

führung gelangten gezogenen Gussstahlgeschütze in

der Hauptsache an, der stählerne Liderungsring

wurde aber durch den Pressspanboden ersetzt. Es

war ein sehr brauchbarer Verschluss, der selbst die un-

sachgemässeste

Behandlung ohne

Schaden vertrug,

indessen musste

er dem Keilver-

schluss weichen,

da er die höheren

Gasdrücke nicht

aushielt.

Zum Schluss sei

unter Abschwei-

fung von dem

eigentlichen The-

ma noch eine Be-

trachtung ange-

fügt, die sich bei

den Fig. 8 u. 16

aufdrängt. Beide

Rohre sind gezo-

gen, und zwar mit

halbrunden Zü-

gen, das erstere

mit Rechts-, das

letztere mit Links-

drall, bei beiden

reichen die Züge

bis zum Stoss-

(* : 2)- boden, schliessen

also die Verwen-

dung der Pressionsführung völlig' aus. Die Züge des

ersteren Rohres sind fast ebenso sauber gearbeitet, wie

bei unseren heutigen Waffen und setzen die Verwen-

dung ausgezeichneter maschineller Einrichtungen zu

ihrer Herstellung geradezu voraus. Schon dieser Um-

stand lässt darauf schliessen, dass der Gebrauch mit

Drall gezogener Geschütze damals durchaus nichts

Ungewöhnliches und ihre Verwendung zum Schiessen

von Langgeschossen bekannt war. In der That führt

die «Bichsenmeistery» des Friedrich Meyer (1594)

bereits eine Anzahl mit Drall gezogener Geschütze an,

welche Spitzgeschosse mit Warzenansätzen, ähnlich

wie bei den früheren französischen Granaten, ver-

feuern. Und trotz alledem standen die alten Artille-

risten noch immer weit hinter uns zurück, denn sie

kannten ein System nicht, das die Hinterladung erst

zu einer unumgänglichen Einrichtung werden liess —

die Pressionsführung.

T.

1

r T ^

2 -

6*

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

43

Fig. 17 (1 : 5).

Hinterlader nichts zu wünschen übrig. Es dürfte

kaum eine mechanische Möglichkeit geben, ein Rohr

mit einem beweglichen Verschluss zu versehen, die

hier nicht bereits Verwertung gefunden hätte. Unter

den unzähligen verschiedenartigen Konstruktionen

befinden sich gewiss viele, die glänzend Zeugnis

von dem Scharfsinn und dem technischen Können

der alten Büchsenmeister ablegen. So ist die Her-

stellung des in Fig. 15 abgebildeten Verschlusses

in der erwähnten vorzüglichen Ausführung ohne Be-

nutzung einer Fräsmaschine eine sehr anerkennens-

werte Leistung. Indessen musste sich die Hinter-

ladung ebenfalls

aus technischen

Gründen auf sehr

kleine Kaliber be-

schränken, um die

zu lidernde Linie

mög'lichst kurz zu

halten. Der«wilde

Mann», der weit-

aus grösste, be-

kannte Hinterla-

der der älteren

Zeit, hat niemals

einen Schuss ge-

than, denn das

Zündloch ist gar

nicht einmal

durchgebohrt. Es

war selbst bei sau-

berster Arbeit der

Verschlüsse nicht

möglich, diesel-

ben auf die Dauer

vor Verschmie-

rung durch Pul-

verschleim zu

schützen, so lange

die Pulvergase Fig. 18

durchihren Druck

die lidernden Flächen von einander zu trennen suchten.

Erst der neuesten Zeit blieb es Vorbehalten, unter Ein-

schaltung eines beweglichen Liderungsmittels den

gasdichten Abschluss durch den Druck der Pulver-

gase selbst herbeiführen zu lassen und so dem

Hinterlader die Lebensfähigkeit zu sichern. Der

erste brauchbare Verschluss dieser Art stammt von

Wahrendorf, das betreffende glatte Versuchsrohr

vom Jahre 1843 wird zum Andenken im Berliner

Zeughause aufbewahrt. Da dasselbe nicht allgemein

bekannt sein dürfte, so sei hier in Fig. 17 ein wag-

rechter Längsschnitt unter Blosslegung der Ver-

schlussteile wiedergegeben. Der Verschluss ist ein

Kolbenverschluss einfachster Art, der aber der leich-

teren Bedienung wegen statt des Querkeiles einen

Cylinder zeigt, gegen den der Kolben durch eine

rückwärts angebrachte Mutter festgezogen wird. Die

Liderung wird durch einen offenen, federnden Ring

aus Stahl von eigentümlichem Querschnitt hergestellt,

der durch 3 Schrauben lose mit dem Kolben ver-

bunden ist und dessen Enden ähnlich wie bei den

Dichtungsringen der Dampfkolben über einander

greifen, wie aus Fig. 18, der Seitenansicht des Kol-

bens, ersichtlich. Dieser Konstruktion schloss sich

der Kolbenverschluss der durch Allerhöchste Kabi-

nets-Ordre vom 7. Mai 1859 m Preussen zur Ein-

führung gelangten gezogenen Gussstahlgeschütze in

der Hauptsache an, der stählerne Liderungsring

wurde aber durch den Pressspanboden ersetzt. Es

war ein sehr brauchbarer Verschluss, der selbst die un-

sachgemässeste

Behandlung ohne

Schaden vertrug,

indessen musste

er dem Keilver-

schluss weichen,

da er die höheren

Gasdrücke nicht

aushielt.

Zum Schluss sei

unter Abschwei-

fung von dem

eigentlichen The-

ma noch eine Be-

trachtung ange-

fügt, die sich bei

den Fig. 8 u. 16

aufdrängt. Beide

Rohre sind gezo-

gen, und zwar mit

halbrunden Zü-

gen, das erstere

mit Rechts-, das

letztere mit Links-

drall, bei beiden

reichen die Züge

bis zum Stoss-

(* : 2)- boden, schliessen

also die Verwen-

dung der Pressionsführung völlig' aus. Die Züge des

ersteren Rohres sind fast ebenso sauber gearbeitet, wie

bei unseren heutigen Waffen und setzen die Verwen-

dung ausgezeichneter maschineller Einrichtungen zu

ihrer Herstellung geradezu voraus. Schon dieser Um-

stand lässt darauf schliessen, dass der Gebrauch mit

Drall gezogener Geschütze damals durchaus nichts

Ungewöhnliches und ihre Verwendung zum Schiessen

von Langgeschossen bekannt war. In der That führt

die «Bichsenmeistery» des Friedrich Meyer (1594)

bereits eine Anzahl mit Drall gezogener Geschütze an,

welche Spitzgeschosse mit Warzenansätzen, ähnlich

wie bei den früheren französischen Granaten, ver-

feuern. Und trotz alledem standen die alten Artille-

risten noch immer weit hinter uns zurück, denn sie

kannten ein System nicht, das die Hinterladung erst

zu einer unumgänglichen Einrichtung werden liess —

die Pressionsführung.

T.

1

r T ^

2 -

6*