2. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

49

von goldenen Arabesken auf schraffiertem Grunde zu er-

sehen ist, welche sich an den unteren Rändern des

Spiessblattes und teilweise am Dillenhalse erhalten haben.

Wir glauben endlich kaum nötig zu haben, dem

Einwande begegnen zu müssen, dass die Oefinung am

unteren Schlitzende eben in der Absicht gemacht worden

sei, um die Perlen unbeschädigt ihrer Fassung entnehmen

zu können und die eingeschlagene Niete nur die Spuren

der That verwischen sollte. Der Wert des Objekts war

zu gering, um einen Dieb zu solch kompliziertem und

immerhin schwierigem Verfahren begeistern zu können,

und ein Räuber hätte mit zwei derben Feilenstrichen

sein Ziel ungleich

leichter erreicht,

ohne sich viel um

anhaftende Indi-

cien zu bekümmern.

Unserer Ansicht

nach lässt sich an

dem vorliegenden

Stücke- ersehen, wie

die orientalischen

Meister beim Ein-

schmieden von Per-

len in rinnenartige

Schlitze verfuhren.

Ein genaueres Stu-

dium ähnlicher

Exemplare wird die

Ansicht bestätigen

oder— widerlegen!

E. v. Lenz.

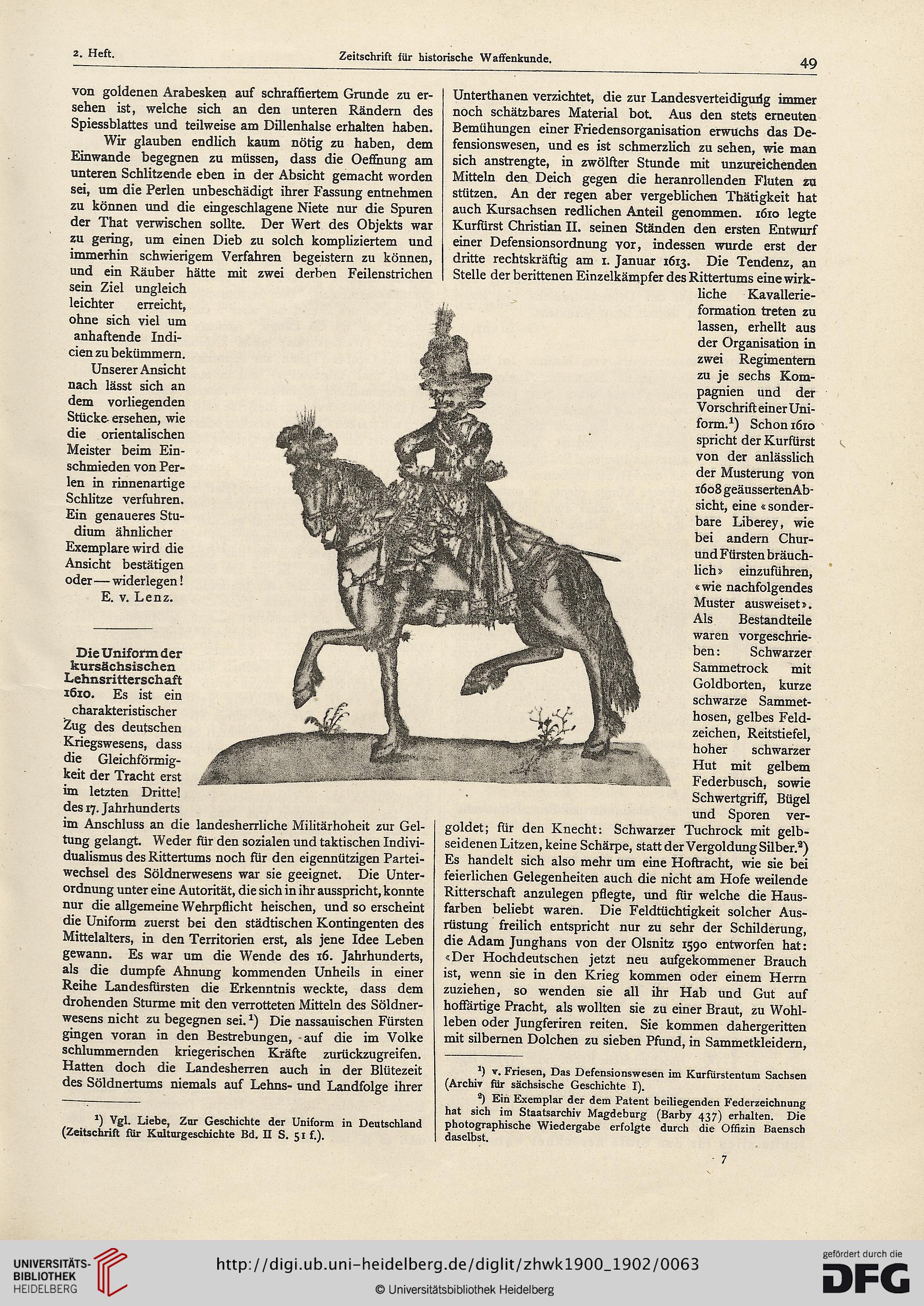

Die Uniform der

kursächsischen

Lehnsritterschaft

1610. Es ist ein

charakteristischer

Zug des deutschen

Kriegswesens, dass

die Gleichförmig-

keit der Tracht erst

im letzten Dritte!

des 17. Jahrhunderts

im Anschluss an die landesherrliche Militärhoheit zur Gel-

tung gelangt. Weder für den sozialen und taktischen Indivi-

dualismus des Rittertums noch für den eigennützigen Partei-

wechsel des Söldnerwesens war sie geeignet. Die Unter-

ordnung unter eine Autorität, die sich in ihr ausspricht, konnte

nur die allgemeine Wehrpflicht heischen, und so erscheint

die Uniform zuerst bei den städtischen Kontingenten des

Mittelalters, in den Territorien erst, als jene Idee Leben

gewann. Es war um die Wende des 16. Jahrhunderts,

als die dumpfe Ahnung kommenden Unheils in einer

Reihe Landesfürsten die Erkenntnis weckte, dass dem

drohenden Sturme mit den verrotteten Mitteln des Söldner-

wesens nicht zu begegnen sei.1) Die nassauischen Fürsten

gingen voran in den Bestrebungen, auf die im Volke

schlummernden kriegerischen Kräfte zurückzugreifen.

Hatten doch die Landesherren auch in der Blütezeit

des Söldnertums niemals auf Lehns- und Landfolge ihrer

*) Vgl. Liebe, Zur Geschichte der Uniform in Deutschland

(Zeitschrift für Kulturgeschichte Bd. II S. 51 f.).

Unterthanen verzichtet, die zur Landesverteidigung immer

noch schätzbares Material bot. Aus den stets erneuten

Bemühungen einer Friedensorganisation erwuchs das De-

fensionswesen, und es ist schmerzlich zu sehen, wie man

sich anstrengte, in zwölfter Stunde mit unzureichenden

Mitteln den Deich gegen die heranrollenden Fluten zu

stützen. An der regen aber vergeblichen Thätigkeit hat

auch Kursachsen redlichen Anteil genommen. 1610 legte

Kurfürst Christian II. seinen Ständen den ersten Entwurf

einer Defensionsordnung vor, indessen wurde erst der

dritte rechtskräftig am 1. Januar 1613. Die Tendenz, an

Stelle der berittenen Einzelkämpfer des Rittertums eine wirk-

liche Kavallerie-

formation treten zu

lassen, erhellt aus

der Organisation in

zwei Regimentern

zu je sechs Kom-

pagnien und der

Vorschrift einer Uni-

form.1) Schon 1610

spricht der Kurfürst

von der anlässlich

der Musterung von

1608 geäussertenAb-

sicht, eine « sonder-

bare Liberey, wie

bei andern Chur-

und Fürsten bräuch-

lich» einzuführen,

«wie nachfolgendes

Muster ausweiset».

Als Bestandteile

waren vorgeschrie-

ben : Schwarzer

Sammetrock mit

Goldborten, kurze

schwarze Sammet-

hosen, gelbes Feld-

zeichen, Reitstiefel,

hoher schwarzer

Hut mit gelbem

Federbusch, sowie

Schwertgriff, Bügel

und Sporen ver-

goldet; für den Knecht: Schwarzer Tuchrock mit gelb-

seidenen Litzen, keine Schärpe, statt der Vergoldung Silber.2)

Es handelt sich also mehr um eine Hoftracht, wie sie bei

feierlichen Gelegenheiten auch die nicht am Hofe weilende

Ritterschaft anzulegen pflegte, und für welche die Haus-

farben beliebt waren. Die Feldtüchtigkeit solcher Aus-

rüstung freilich entspricht nur zu sehr der Schilderung,

die Adam Junghans von der Olsnitz 1590 entworfen hat:

«Der Hochdeutschen jetzt neu aufgekommener Brauch

ist, wenn sie in den Krieg kommen oder einem Herrn

zuziehen, so wenden sie all ihr Hab und Gut auf

hoflartige Pracht, als wollten sie zu einer Braut, zu Wohl-

leben oder Jungferiren reiten. Sie kommen dahergeritten

mit silbernen Dolchen zu sieben Pfund, in Sammetkleidem,

1) v. Friesen, Das Defensionswesen im Kurfürstentum Sachsen

(Archiv für sächsische Geschichte I).

^ Ein Exemplar der dem Patent beiliegenden Federzeichnung

hat sich im Staatsarchiv Magdeburg (Barby 437) erhalten. Die

photographische Wiedergabe erfolgte durch die Offizin Baensch

daselbst.

■ 7

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

49

von goldenen Arabesken auf schraffiertem Grunde zu er-

sehen ist, welche sich an den unteren Rändern des

Spiessblattes und teilweise am Dillenhalse erhalten haben.

Wir glauben endlich kaum nötig zu haben, dem

Einwande begegnen zu müssen, dass die Oefinung am

unteren Schlitzende eben in der Absicht gemacht worden

sei, um die Perlen unbeschädigt ihrer Fassung entnehmen

zu können und die eingeschlagene Niete nur die Spuren

der That verwischen sollte. Der Wert des Objekts war

zu gering, um einen Dieb zu solch kompliziertem und

immerhin schwierigem Verfahren begeistern zu können,

und ein Räuber hätte mit zwei derben Feilenstrichen

sein Ziel ungleich

leichter erreicht,

ohne sich viel um

anhaftende Indi-

cien zu bekümmern.

Unserer Ansicht

nach lässt sich an

dem vorliegenden

Stücke- ersehen, wie

die orientalischen

Meister beim Ein-

schmieden von Per-

len in rinnenartige

Schlitze verfuhren.

Ein genaueres Stu-

dium ähnlicher

Exemplare wird die

Ansicht bestätigen

oder— widerlegen!

E. v. Lenz.

Die Uniform der

kursächsischen

Lehnsritterschaft

1610. Es ist ein

charakteristischer

Zug des deutschen

Kriegswesens, dass

die Gleichförmig-

keit der Tracht erst

im letzten Dritte!

des 17. Jahrhunderts

im Anschluss an die landesherrliche Militärhoheit zur Gel-

tung gelangt. Weder für den sozialen und taktischen Indivi-

dualismus des Rittertums noch für den eigennützigen Partei-

wechsel des Söldnerwesens war sie geeignet. Die Unter-

ordnung unter eine Autorität, die sich in ihr ausspricht, konnte

nur die allgemeine Wehrpflicht heischen, und so erscheint

die Uniform zuerst bei den städtischen Kontingenten des

Mittelalters, in den Territorien erst, als jene Idee Leben

gewann. Es war um die Wende des 16. Jahrhunderts,

als die dumpfe Ahnung kommenden Unheils in einer

Reihe Landesfürsten die Erkenntnis weckte, dass dem

drohenden Sturme mit den verrotteten Mitteln des Söldner-

wesens nicht zu begegnen sei.1) Die nassauischen Fürsten

gingen voran in den Bestrebungen, auf die im Volke

schlummernden kriegerischen Kräfte zurückzugreifen.

Hatten doch die Landesherren auch in der Blütezeit

des Söldnertums niemals auf Lehns- und Landfolge ihrer

*) Vgl. Liebe, Zur Geschichte der Uniform in Deutschland

(Zeitschrift für Kulturgeschichte Bd. II S. 51 f.).

Unterthanen verzichtet, die zur Landesverteidigung immer

noch schätzbares Material bot. Aus den stets erneuten

Bemühungen einer Friedensorganisation erwuchs das De-

fensionswesen, und es ist schmerzlich zu sehen, wie man

sich anstrengte, in zwölfter Stunde mit unzureichenden

Mitteln den Deich gegen die heranrollenden Fluten zu

stützen. An der regen aber vergeblichen Thätigkeit hat

auch Kursachsen redlichen Anteil genommen. 1610 legte

Kurfürst Christian II. seinen Ständen den ersten Entwurf

einer Defensionsordnung vor, indessen wurde erst der

dritte rechtskräftig am 1. Januar 1613. Die Tendenz, an

Stelle der berittenen Einzelkämpfer des Rittertums eine wirk-

liche Kavallerie-

formation treten zu

lassen, erhellt aus

der Organisation in

zwei Regimentern

zu je sechs Kom-

pagnien und der

Vorschrift einer Uni-

form.1) Schon 1610

spricht der Kurfürst

von der anlässlich

der Musterung von

1608 geäussertenAb-

sicht, eine « sonder-

bare Liberey, wie

bei andern Chur-

und Fürsten bräuch-

lich» einzuführen,

«wie nachfolgendes

Muster ausweiset».

Als Bestandteile

waren vorgeschrie-

ben : Schwarzer

Sammetrock mit

Goldborten, kurze

schwarze Sammet-

hosen, gelbes Feld-

zeichen, Reitstiefel,

hoher schwarzer

Hut mit gelbem

Federbusch, sowie

Schwertgriff, Bügel

und Sporen ver-

goldet; für den Knecht: Schwarzer Tuchrock mit gelb-

seidenen Litzen, keine Schärpe, statt der Vergoldung Silber.2)

Es handelt sich also mehr um eine Hoftracht, wie sie bei

feierlichen Gelegenheiten auch die nicht am Hofe weilende

Ritterschaft anzulegen pflegte, und für welche die Haus-

farben beliebt waren. Die Feldtüchtigkeit solcher Aus-

rüstung freilich entspricht nur zu sehr der Schilderung,

die Adam Junghans von der Olsnitz 1590 entworfen hat:

«Der Hochdeutschen jetzt neu aufgekommener Brauch

ist, wenn sie in den Krieg kommen oder einem Herrn

zuziehen, so wenden sie all ihr Hab und Gut auf

hoflartige Pracht, als wollten sie zu einer Braut, zu Wohl-

leben oder Jungferiren reiten. Sie kommen dahergeritten

mit silbernen Dolchen zu sieben Pfund, in Sammetkleidem,

1) v. Friesen, Das Defensionswesen im Kurfürstentum Sachsen

(Archiv für sächsische Geschichte I).

^ Ein Exemplar der dem Patent beiliegenden Federzeichnung

hat sich im Staatsarchiv Magdeburg (Barby 437) erhalten. Die

photographische Wiedergabe erfolgte durch die Offizin Baensch

daselbst.

■ 7