2. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

53

Zeit findet, welche mitunter neue Thatsachen erschliessen.

Von ganz besonderem Interesse ist in dieser Beziehung

das vorliegende Werk. Die Geschichte des Ingenieur-

wesens ist bisher ebenso spärlich zum Gegenstände ein-

gehender Forschung gemacht worden, wie die historische

Waffenkunde, es war daher ein sehr dankenswerter Fort-

schritt, als der Herr Verfasser, Ingenieur und Privat-

dozent an der Techn. Hochschule zu Darmstadt, in einer

Reihe in der Zeitschrift «Civilingenieur» erschienener

Aufsätze die einschlägigen Werke der älteren Schriftsteller

von Aristoteles bis in das 17. Jahrhundert hinein besprach

und die interessantesten, einen wirklichen Fortschritt dar-

stellenden Lösungen mechanischer Probleme an der Hand

von Abbildungen vorftihrte. Diese Aufsätze liegen jetzt

gesammelt vor und erweisen sich, wie auch nicht anders

zu erwarten, als eine reiche Fundgrube für die historische

Waffenkunde. War doch in früherer Zeit der «Ingenieur»

zugleich Artillerist und Festungsbaumeister. Wir erhalten

allgemein einen tiefen Einblick in die Leistungsfähigkeit

der Technik verschiedener Zeiten und werden besonders

auf Wurf- und Schiessmaschinen, Hebezeuge und Geschütze

hingewiesen. Auch der Fabrikation des Pulvers, sowie den

technischen Einrichtungen zur Herstellung von Geschützen

ist manche Seite gewidmet. Leider sind die zahlreichen

Abbildungen nicht als Facsimiledrucke wiedergegeben,

sondern unter Hervorhebung des technisch Wichtigen in

moderne Darstellungsweise übertragen. Immerhin gestatten

sie flir das Waffenwesen Schlüsse genug.

Bei der Bearbeitung des in dieser Nummer abschlies-

senden Aufsatzes «Die älteren Hinterladungsgeschütze»

konnte das vorliegende Buch noch nicht als Quelle be-

nutzt werden, es mögen daher einige Ergänzungen über

diesen Gegenstand folgen, zugleich als Beispiel von der

Reichhaltigkeit waffenhistorisch interessanter Angaben.

Buonaiuto Lorini bespricht in seinem 1597 er-

schienenen Werke «Delle Fortificationi» u. a. auch die

Hinterladungsgeschütze und sagt: «Geschütze, welche

von hinten geladen werden, sind auf Galeeren und Kriegs-

schiffen zur Bequemlichkeit der Kanoniere sehr gebräuch-

lich, damit diese beim Laden eine gedeckte Stellung

haben und schneller schiessen können; bei der üblichen

Beschaffenheit aber werden sie durch das Entweichen von

Pulvergas durch das Bodenstück in ihrer Wirkung ge-

schwächt und leisten nicht, was sie leisten sollten . . .

Jene Fehler entspringen nur aus ungenügender Festig-

keit des Bodenstückes und schlechtem Einpassen des Ver-

schlussstückes in die Geschützkammer . . . Demzufolge

vermindert sich die Kraft des Schusses im Verhältnis zur

Gasentweichung. Wäre diese beseitigt, so würde der

Schuss ebenso kräftig sein, wie bei Vorderladern. Sollte

dies aber auch bezüglich eines minimalen Teiles nicht

gelingen, so würde doch der Vorteil, welcher aus der

Sicherheit der Bedienungsmannschaft beim Laden und

aus dem schnelleren Schiessen entspringt, so gross sein,

dass man einige Unvollkommenheiten dafür hinnehmen

könnte.» Er empfiehlt darauf einen Kolben Verschluss

mit cylindrischem Kolben und rundem, konischem Quer-

keil. Der Kolben verjüngt sich vorne in 2 Absätzen zur

besseren Liderung. Die Kugel sollte bei dieser Verschluss-

art 8 @ Gewicht nicht übersteigen, «am nützlichsten aber

sind solche von 6 und von 3 ®». Auf die Bearbeitung

aller runden Teile mit Bohrer und Drehbank weist er

im Interesse guter Abdichtung ganz besonders hin, ein

Zeichen, dass dies sonst vielfach vernachlässigt wurde.

Ist doch der heutige Hinterlader auch nur durch Ver-

wendung von Präzisionsarbeit möglich. Ueber das Laden

sagt er dann: «Um das Geschütz zu laden, sind drei

Dinge nötig, ein Hammer von Eichenholz, ein Wischer,

welcher genügt, um die Hälfte des Rohres, wie gebräuch-

lich, auszuwischen, und die Pulversäcke oder Kartuschen,

mit dem Pulver und der Kugel als Ladung darin. Diese

werden so in die Höhlung des Bodenstückes gesteckt,

dass ihr Ende in die Pulverkammer hineinreicht, und

wenn man dann das Verschlussstück einschiebt, drückt

es die Kartusche so weit wie nötig vor ...» Es geht

hieraus klar hervor, dass man bereits damals Kartusche

und Geschoss zu einem Ganzen zu vereinigen wusste.

Ferner geht er auf die Keilverschlüsse ein: «Ge-

schütze nur mit einem Keil zu verschliessen, ist sehr

bequem, aber keine so sichere Verschlussart, wie die so-

eben beschriebene; doch leistet sie bei kleinen Stücken

von 3 @ Kugelgewicht genügende Dienste.» Auch hier

empfiehlt er sauberste Bearbeitung von Keil und Keilloch

und giebt die Stärke des Keils in der Mitte auf einen,

die Höhe auf ix/0 Kugeldurchmesser an, damit die Seele

oben und unten gut abgeschlossen sei. Folgenden recht

interessanten Verschluss preist er als das Vollkommenste

dieser Art: «Wenn wir aber ein besonders vollkommenes

Hinterladungsgeschütz hersteilen und sicher sein wollen,

dass kein Gas entweicht, so müssen wir die Teile, durch

welche man sich die Kraft des Schusses sichert, mit

Hilfe von Bohrern und der Drehbank in der Weise be-

arbeiten, dass sie so vollkommen aneinander schliessen,

als ob sie ein Stück Wären, und dies kann man am

besten erreichen, wenn man den Keil rund und ein

wenig konisch, das Verschlussstück aber, der mittleren

Dicke des Keiles entsprechend, halbmondförmig macht

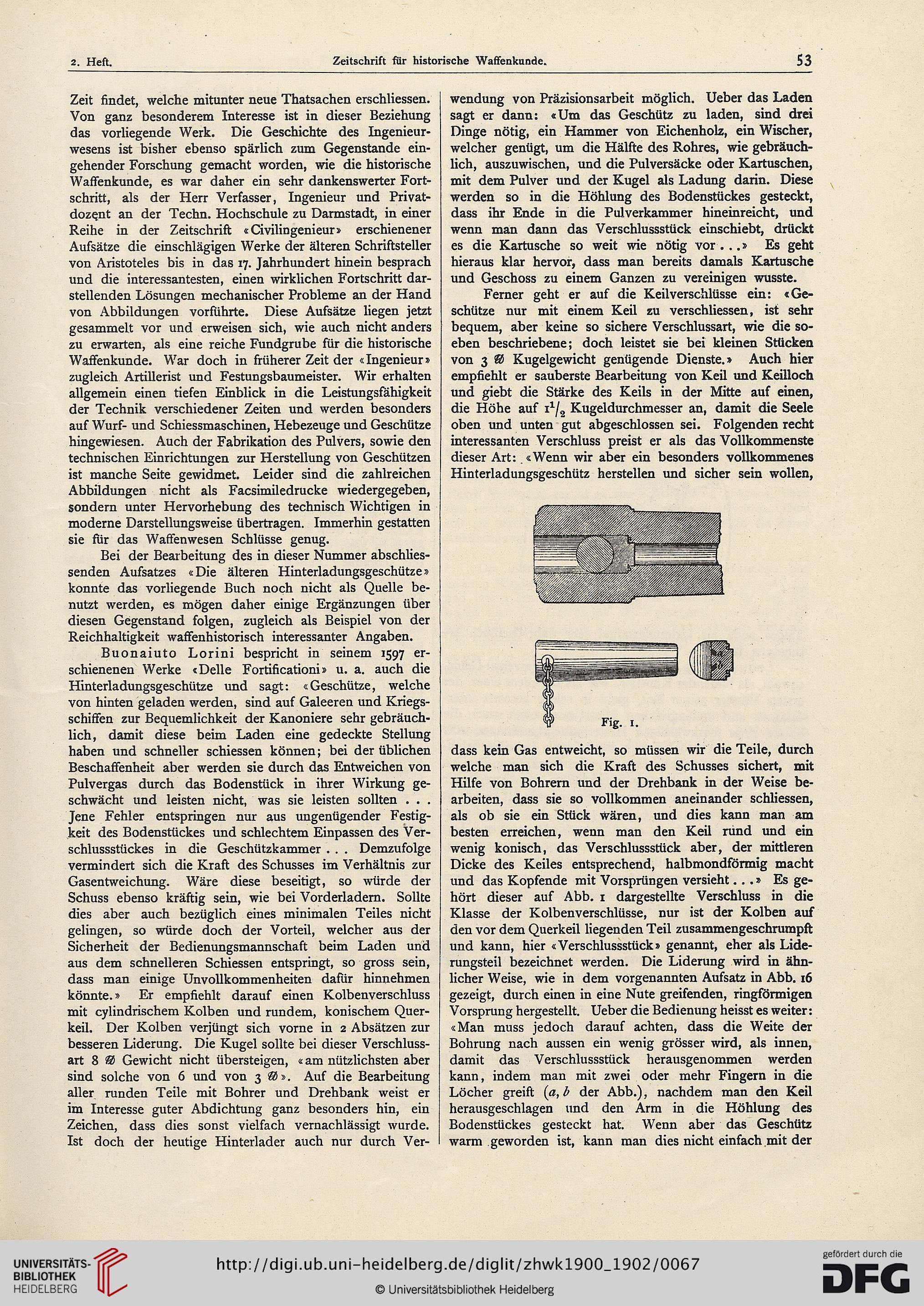

und das Kopfende mit Vorsprüngen versieht...» Es ge-

hört dieser auf Abb. 1 dargestellte Verschluss in die

Klasse der Kolbenverschlüsse, nur ist der Kolben auf

den vor dem Querkeil liegenden Teil zusammengeschrumpft

und kann, hier «Verschlussstück» genannt, eher als Lide-

rungsteil bezeichnet werden. Die Liderung wird in ähn-

licher Weise, wie in dem vorgenannten Aufsatz in Abb. 16

gezeigt, durch einen in eine Nute greifenden, ringförmigen

Vorsprung hergestellt. Ueber die Bedienung heisst es weiter:

«Man muss jedoch darauf achten, dass die Weite der

Bohrung nach aussen ein wenig grösser wird, als innen,

damit das Verschlussstück herausgenommen werden

kann, indem man mit zwei oder mehr Fingern in die

Löcher greift (a, b der Abb.), nachdem man den Keil

herausgeschlagen und den Arm in die Höhlung des

Bodenstückes gesteckt hat. Wenn aber das Geschütz

warm geworden ist, kann man dies nicht einfach mit der

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

53

Zeit findet, welche mitunter neue Thatsachen erschliessen.

Von ganz besonderem Interesse ist in dieser Beziehung

das vorliegende Werk. Die Geschichte des Ingenieur-

wesens ist bisher ebenso spärlich zum Gegenstände ein-

gehender Forschung gemacht worden, wie die historische

Waffenkunde, es war daher ein sehr dankenswerter Fort-

schritt, als der Herr Verfasser, Ingenieur und Privat-

dozent an der Techn. Hochschule zu Darmstadt, in einer

Reihe in der Zeitschrift «Civilingenieur» erschienener

Aufsätze die einschlägigen Werke der älteren Schriftsteller

von Aristoteles bis in das 17. Jahrhundert hinein besprach

und die interessantesten, einen wirklichen Fortschritt dar-

stellenden Lösungen mechanischer Probleme an der Hand

von Abbildungen vorftihrte. Diese Aufsätze liegen jetzt

gesammelt vor und erweisen sich, wie auch nicht anders

zu erwarten, als eine reiche Fundgrube für die historische

Waffenkunde. War doch in früherer Zeit der «Ingenieur»

zugleich Artillerist und Festungsbaumeister. Wir erhalten

allgemein einen tiefen Einblick in die Leistungsfähigkeit

der Technik verschiedener Zeiten und werden besonders

auf Wurf- und Schiessmaschinen, Hebezeuge und Geschütze

hingewiesen. Auch der Fabrikation des Pulvers, sowie den

technischen Einrichtungen zur Herstellung von Geschützen

ist manche Seite gewidmet. Leider sind die zahlreichen

Abbildungen nicht als Facsimiledrucke wiedergegeben,

sondern unter Hervorhebung des technisch Wichtigen in

moderne Darstellungsweise übertragen. Immerhin gestatten

sie flir das Waffenwesen Schlüsse genug.

Bei der Bearbeitung des in dieser Nummer abschlies-

senden Aufsatzes «Die älteren Hinterladungsgeschütze»

konnte das vorliegende Buch noch nicht als Quelle be-

nutzt werden, es mögen daher einige Ergänzungen über

diesen Gegenstand folgen, zugleich als Beispiel von der

Reichhaltigkeit waffenhistorisch interessanter Angaben.

Buonaiuto Lorini bespricht in seinem 1597 er-

schienenen Werke «Delle Fortificationi» u. a. auch die

Hinterladungsgeschütze und sagt: «Geschütze, welche

von hinten geladen werden, sind auf Galeeren und Kriegs-

schiffen zur Bequemlichkeit der Kanoniere sehr gebräuch-

lich, damit diese beim Laden eine gedeckte Stellung

haben und schneller schiessen können; bei der üblichen

Beschaffenheit aber werden sie durch das Entweichen von

Pulvergas durch das Bodenstück in ihrer Wirkung ge-

schwächt und leisten nicht, was sie leisten sollten . . .

Jene Fehler entspringen nur aus ungenügender Festig-

keit des Bodenstückes und schlechtem Einpassen des Ver-

schlussstückes in die Geschützkammer . . . Demzufolge

vermindert sich die Kraft des Schusses im Verhältnis zur

Gasentweichung. Wäre diese beseitigt, so würde der

Schuss ebenso kräftig sein, wie bei Vorderladern. Sollte

dies aber auch bezüglich eines minimalen Teiles nicht

gelingen, so würde doch der Vorteil, welcher aus der

Sicherheit der Bedienungsmannschaft beim Laden und

aus dem schnelleren Schiessen entspringt, so gross sein,

dass man einige Unvollkommenheiten dafür hinnehmen

könnte.» Er empfiehlt darauf einen Kolben Verschluss

mit cylindrischem Kolben und rundem, konischem Quer-

keil. Der Kolben verjüngt sich vorne in 2 Absätzen zur

besseren Liderung. Die Kugel sollte bei dieser Verschluss-

art 8 @ Gewicht nicht übersteigen, «am nützlichsten aber

sind solche von 6 und von 3 ®». Auf die Bearbeitung

aller runden Teile mit Bohrer und Drehbank weist er

im Interesse guter Abdichtung ganz besonders hin, ein

Zeichen, dass dies sonst vielfach vernachlässigt wurde.

Ist doch der heutige Hinterlader auch nur durch Ver-

wendung von Präzisionsarbeit möglich. Ueber das Laden

sagt er dann: «Um das Geschütz zu laden, sind drei

Dinge nötig, ein Hammer von Eichenholz, ein Wischer,

welcher genügt, um die Hälfte des Rohres, wie gebräuch-

lich, auszuwischen, und die Pulversäcke oder Kartuschen,

mit dem Pulver und der Kugel als Ladung darin. Diese

werden so in die Höhlung des Bodenstückes gesteckt,

dass ihr Ende in die Pulverkammer hineinreicht, und

wenn man dann das Verschlussstück einschiebt, drückt

es die Kartusche so weit wie nötig vor ...» Es geht

hieraus klar hervor, dass man bereits damals Kartusche

und Geschoss zu einem Ganzen zu vereinigen wusste.

Ferner geht er auf die Keilverschlüsse ein: «Ge-

schütze nur mit einem Keil zu verschliessen, ist sehr

bequem, aber keine so sichere Verschlussart, wie die so-

eben beschriebene; doch leistet sie bei kleinen Stücken

von 3 @ Kugelgewicht genügende Dienste.» Auch hier

empfiehlt er sauberste Bearbeitung von Keil und Keilloch

und giebt die Stärke des Keils in der Mitte auf einen,

die Höhe auf ix/0 Kugeldurchmesser an, damit die Seele

oben und unten gut abgeschlossen sei. Folgenden recht

interessanten Verschluss preist er als das Vollkommenste

dieser Art: «Wenn wir aber ein besonders vollkommenes

Hinterladungsgeschütz hersteilen und sicher sein wollen,

dass kein Gas entweicht, so müssen wir die Teile, durch

welche man sich die Kraft des Schusses sichert, mit

Hilfe von Bohrern und der Drehbank in der Weise be-

arbeiten, dass sie so vollkommen aneinander schliessen,

als ob sie ein Stück Wären, und dies kann man am

besten erreichen, wenn man den Keil rund und ein

wenig konisch, das Verschlussstück aber, der mittleren

Dicke des Keiles entsprechend, halbmondförmig macht

und das Kopfende mit Vorsprüngen versieht...» Es ge-

hört dieser auf Abb. 1 dargestellte Verschluss in die

Klasse der Kolbenverschlüsse, nur ist der Kolben auf

den vor dem Querkeil liegenden Teil zusammengeschrumpft

und kann, hier «Verschlussstück» genannt, eher als Lide-

rungsteil bezeichnet werden. Die Liderung wird in ähn-

licher Weise, wie in dem vorgenannten Aufsatz in Abb. 16

gezeigt, durch einen in eine Nute greifenden, ringförmigen

Vorsprung hergestellt. Ueber die Bedienung heisst es weiter:

«Man muss jedoch darauf achten, dass die Weite der

Bohrung nach aussen ein wenig grösser wird, als innen,

damit das Verschlussstück herausgenommen werden

kann, indem man mit zwei oder mehr Fingern in die

Löcher greift (a, b der Abb.), nachdem man den Keil

herausgeschlagen und den Arm in die Höhlung des

Bodenstückes gesteckt hat. Wenn aber das Geschütz

warm geworden ist, kann man dies nicht einfach mit der