3. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkünde.

79

zeichnen, wenn deren Gewicht die Handhabung und

den Transport auf kurze Strecken durch Mannschaft

zuliess und dieselben zur Verwendung auf Tarassen

oder ähnlichen Befestigungen geeignet waren; in der

letzteren Zeit werden die grösseren Stücke durch

die Ausrüstung mit hohen Rädern fahrbar gemacht,

wodurch der Uebergang zum Feldgeschütz vermit-

telt wird.

Die leichte Art der Errichtung der oben be-

schriebencnTarassen forderte eine schnelle Ausrüstung,

welche oft über Nacht bewirkt werden musste. Zu

diesem Zwecke waren Feuerwaffen notwendig, welche

leicht transportabel, dabei aber doch einen grösseren

Wirkungsbereich als die Handbüchsen hatten. Die

vorhandenen Wagen- und Karrenbüchsen waren durch

die Art ihrer Ausrüstung kostspielig, schwerfällig

Das Gewicht des Rohres dieser grossen Lot-

büchsen und der massive Schaft machten jedoch das

Aufstellen und den Transport beschwerlich, mit der

Anbringung von kleinen Rädern, Scheiben, war dem

Uebelstande abgeholfen, und die grossen Tarasbüchsen

konnten bis zum Aufstellungsplatz gefahren, resp. ge-

rollt werden. Die Räder waren klein, nur für den

Transport auf kurze Strecken verwendbar; bei länge-

ren Entfernungen mussten auch diese Tarasbüchsen

wieder auf den Büchsenwagen verladen und auf

diesen transportiert werden.

Der Codex ms. 50 der kunsthistorischen Samm-

lungen zu Wien, circa 1410, enthält mehrere Ab-

bildungen von fahrbaren Tarasbüchsen.

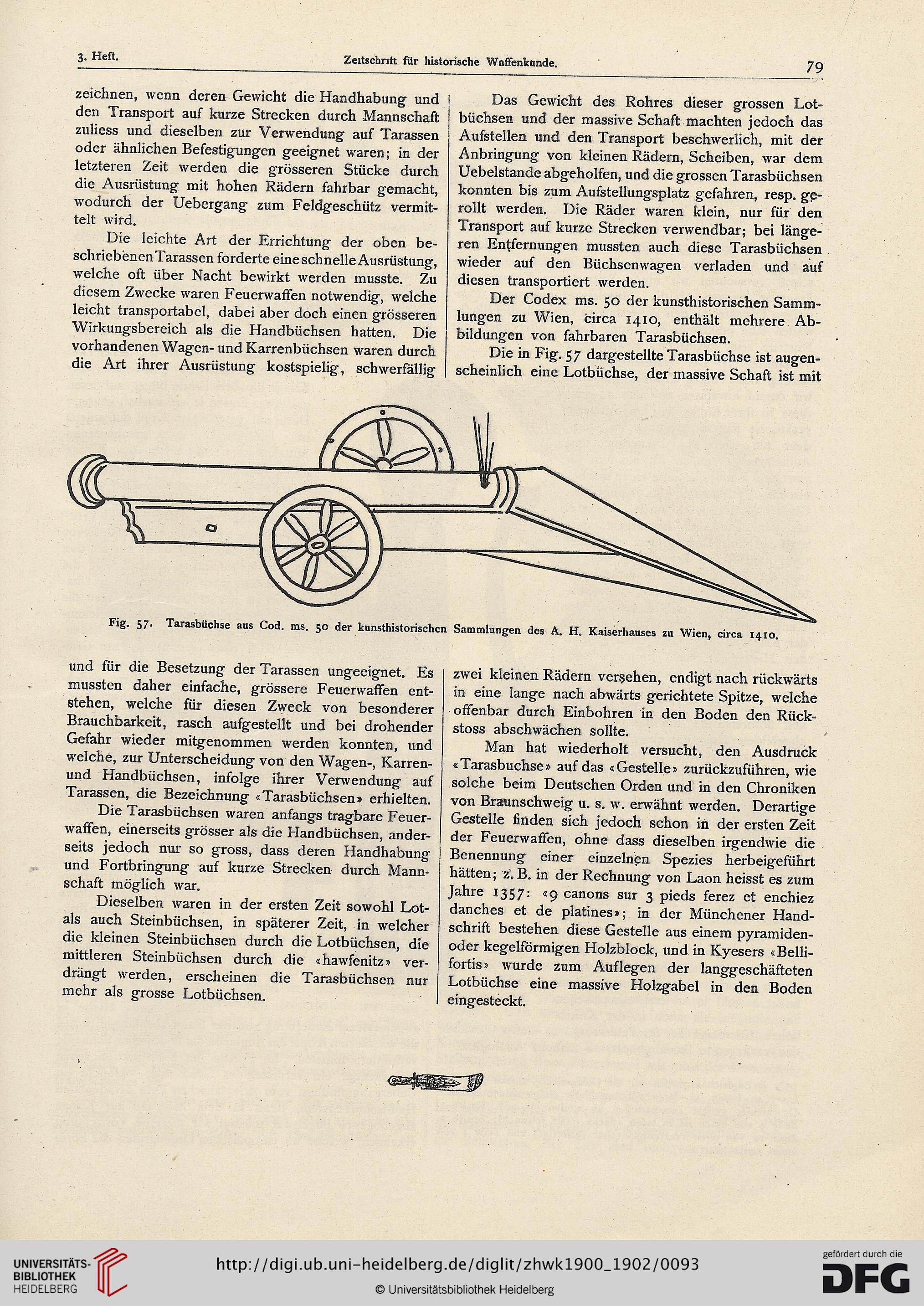

Die in Fig. 57 dargestellte Tarasbüchse ist augen-

scheinlich eine Lotbüchse, der massive Schaft ist mit

*

Fig- 57- Tarasbüchse aus Cod. ms. 50 der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses zu Wien, circa 1410.

und für die Besetzung der Tarassen ungeeignet. Es

mussten daher einfache, grössere Feuerwaffen ent-

stehen, welche für diesen Zweck von besonderer

Brauchbarkeit, rasch aufgestellt und bei drohender

Gefahr wieder mitgenommen werden konnten, und

welche, zur Unterscheidung von den Wagen-, Karren-

und Handbüchsen, infolge ihrer Verwendung auf

Tarassen, die Bezeichnung «Tarasbüchsen» erhielten.

Die Tarasbüchsen waren anfangs tragbare Feuer-

waffen, einerseits grösser als die Handbüchsen, ander-

seits jedoch nur so gross, dass deren Handhabung

und Fortbringung auf kurze Strecken durch Mann-

schaft möglich war.

Dieselben waren in der ersten Zeit sowohl Lot-

ais auch Steinbüchsen, in späterer Zeit, in welcher

die kleinen Steinbüchsen durch die Lotbüchsen, die

mittleren Steinbüchsen durch die «hawfenitz» ver-

drängt werden, erscheinen die Tarasbüchsen nur

mehr als grosse Lotbüchsen.

zwei kleinen Rädern vergehen, endigt nach rückwärts

in eine lange nach abwärts gerichtete Spitze, welche

offenbar durch Einbohren in den Boden den Rück-

stoss abschwächen sollte.

Man hat wiederholt versucht, den Ausdruck

«Tarasbüchse» auf das «Gestelle» zurückzuführen, wie

solche beim Deutschen Orden und in den Chroniken

von Braunschweig u. s. w. erwähnt werden. Derartige

Gestelle finden sich jedoch schon in der ersten Zeit

der Feuerwaffen, ohne dass dieselben irgendwie die

Benennung einer einzelnen Spezies herbeigeführt

hätten; z. B. in der Rechnung von Laon heisst es zum

Jahre 1357: «9 canons sur 3 pieds ferez et enchiez

danches et de platines»; in der Münchener Hand-

schrift bestehen diese Gestelle aus einem pyramiden-

oder kegelförmigen Holzblock, und in Kyesers «Belli-

fortis» wurde zum Auflegen der langgeschäfteten

Lotbüchse eine massive Holzgabel in den Boden

eingesteckt.

Zeitschrift für historische Waffenkünde.

79

zeichnen, wenn deren Gewicht die Handhabung und

den Transport auf kurze Strecken durch Mannschaft

zuliess und dieselben zur Verwendung auf Tarassen

oder ähnlichen Befestigungen geeignet waren; in der

letzteren Zeit werden die grösseren Stücke durch

die Ausrüstung mit hohen Rädern fahrbar gemacht,

wodurch der Uebergang zum Feldgeschütz vermit-

telt wird.

Die leichte Art der Errichtung der oben be-

schriebencnTarassen forderte eine schnelle Ausrüstung,

welche oft über Nacht bewirkt werden musste. Zu

diesem Zwecke waren Feuerwaffen notwendig, welche

leicht transportabel, dabei aber doch einen grösseren

Wirkungsbereich als die Handbüchsen hatten. Die

vorhandenen Wagen- und Karrenbüchsen waren durch

die Art ihrer Ausrüstung kostspielig, schwerfällig

Das Gewicht des Rohres dieser grossen Lot-

büchsen und der massive Schaft machten jedoch das

Aufstellen und den Transport beschwerlich, mit der

Anbringung von kleinen Rädern, Scheiben, war dem

Uebelstande abgeholfen, und die grossen Tarasbüchsen

konnten bis zum Aufstellungsplatz gefahren, resp. ge-

rollt werden. Die Räder waren klein, nur für den

Transport auf kurze Strecken verwendbar; bei länge-

ren Entfernungen mussten auch diese Tarasbüchsen

wieder auf den Büchsenwagen verladen und auf

diesen transportiert werden.

Der Codex ms. 50 der kunsthistorischen Samm-

lungen zu Wien, circa 1410, enthält mehrere Ab-

bildungen von fahrbaren Tarasbüchsen.

Die in Fig. 57 dargestellte Tarasbüchse ist augen-

scheinlich eine Lotbüchse, der massive Schaft ist mit

*

Fig- 57- Tarasbüchse aus Cod. ms. 50 der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses zu Wien, circa 1410.

und für die Besetzung der Tarassen ungeeignet. Es

mussten daher einfache, grössere Feuerwaffen ent-

stehen, welche für diesen Zweck von besonderer

Brauchbarkeit, rasch aufgestellt und bei drohender

Gefahr wieder mitgenommen werden konnten, und

welche, zur Unterscheidung von den Wagen-, Karren-

und Handbüchsen, infolge ihrer Verwendung auf

Tarassen, die Bezeichnung «Tarasbüchsen» erhielten.

Die Tarasbüchsen waren anfangs tragbare Feuer-

waffen, einerseits grösser als die Handbüchsen, ander-

seits jedoch nur so gross, dass deren Handhabung

und Fortbringung auf kurze Strecken durch Mann-

schaft möglich war.

Dieselben waren in der ersten Zeit sowohl Lot-

ais auch Steinbüchsen, in späterer Zeit, in welcher

die kleinen Steinbüchsen durch die Lotbüchsen, die

mittleren Steinbüchsen durch die «hawfenitz» ver-

drängt werden, erscheinen die Tarasbüchsen nur

mehr als grosse Lotbüchsen.

zwei kleinen Rädern vergehen, endigt nach rückwärts

in eine lange nach abwärts gerichtete Spitze, welche

offenbar durch Einbohren in den Boden den Rück-

stoss abschwächen sollte.

Man hat wiederholt versucht, den Ausdruck

«Tarasbüchse» auf das «Gestelle» zurückzuführen, wie

solche beim Deutschen Orden und in den Chroniken

von Braunschweig u. s. w. erwähnt werden. Derartige

Gestelle finden sich jedoch schon in der ersten Zeit

der Feuerwaffen, ohne dass dieselben irgendwie die

Benennung einer einzelnen Spezies herbeigeführt

hätten; z. B. in der Rechnung von Laon heisst es zum

Jahre 1357: «9 canons sur 3 pieds ferez et enchiez

danches et de platines»; in der Münchener Hand-

schrift bestehen diese Gestelle aus einem pyramiden-

oder kegelförmigen Holzblock, und in Kyesers «Belli-

fortis» wurde zum Auflegen der langgeschäfteten

Lotbüchse eine massive Holzgabel in den Boden

eingesteckt.