164

Zeitschrift für historische Waffennunde.

II. Band.

bildungen aus dem Codex der Bibliothek Hauslab-

Liechtenstein, jetzt k. u. k. Kriegs-Archiv, Wien,

Fig. 22, 23 und 24 (1430—1440) und mit der Hand-

büchse aus dem Codex 719 des Germanischen Mu-

seums in Nürnberg, ca. 1450. (Fig. 26.)

Aus den genannten Abbildungen geht hervor, dass

derart geformte Schäfte um das Jahr 1430 schon bei klei-

nen und grösseren Handbüchsen in Verwendung waren.

Vorne links unten und seitwärts ist eine Nut ein-

geschnitten, welche nach aussen mit zwei Metallringen

abschliesst; in dieser befindet sich ein ca. 40 cm

langer hölzerner Ladstock. Derselbe hat an dem einen

Ende einen eisernen scheibenartigen, mit einer her-

vorstehenden Querleiste versehenen Kopf eingesetzt,

welchen man sehr wahrscheinlich beim Laden zum

Einpressen des Pulvers und Ansetzen des Geschosses

benützte, und welchen man auch beim Herausziehen

des Ladstockes aus der Nut anfassen konnte.

Der Ladstock wurde schon oben bei Besprechung

der Klotzbüchse aus dem Cod. ms. 3069 der k. k.

Hof-Bibliothek zu Wien (begonnen i. J. 1411), Fig. 3,

getrieben; derselbe steht unterhalb 9,2 cm hervor und

ist, wie oben beschrieben, am Schafte befestigt.

Durch das Eintreiben eines Hakens oder Ein-

schneiden einer Stufe in den Schaft wurde zweifellos

die Festigkeit desselben verringert; ähnliche Nach-

teile hatte die Konstruktion der Prager Handbüchse;

das Einschneiden des Schlitzes war auch umständlich,

durch das Anbringen des Hakens in der Mitte bei

einem Laufringe musste ferner die feste Verbindung

von Lauf und Schaft bald verschoben werden; es

war einfacher und praktischer, bei den geschäfteten

kleineren Handbüchsen den vorderen Laufring nach

unten in einen Haken endigen zu lassen. Durch

diese Einrichtung wurde die Handhabung der kleinen

Handbüchsen wesentlich erleichtert, weil man diese nun

an jede Unterlage leicht einhaken oder anlegen konnte.

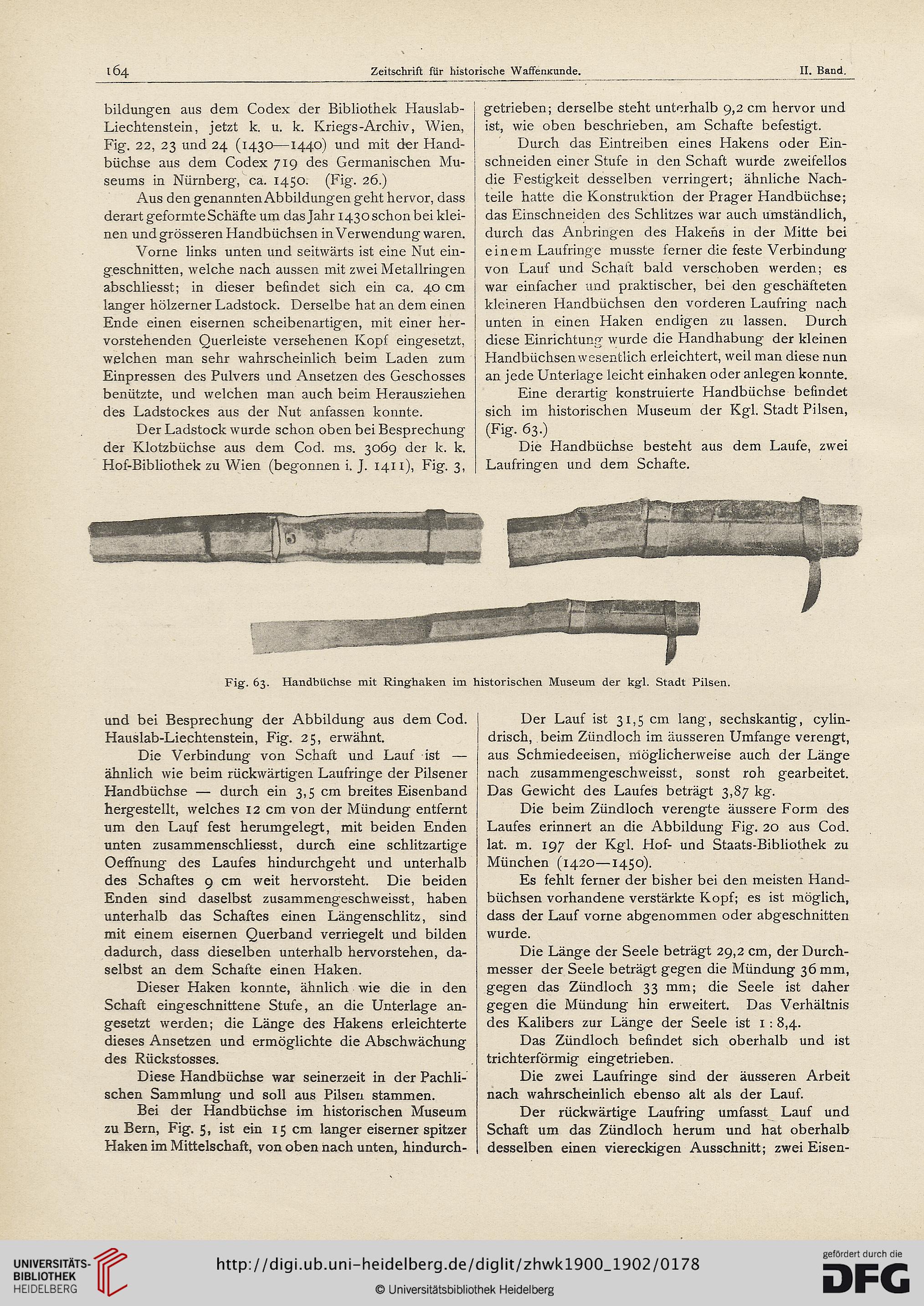

Eine derartig konstruierte Handbüchse befindet

sich im historischen Museum der Kgl. Stadt Pilsen,

(Fig. 63.)

Die Handbüchse besteht aus dem Laufe, zwei

Laufringen und dem Schafte.

Fig. 63. Handbüchse mit Ringhaken im historischen Museum der kgl. Stadt Pilsen.

und bei Besprechung der Abbildung aus dem Cod.

Hauslab-Liechtenstein, Fig. 25, erwähnt.

Die Verbindung von Schaft und Lauf ist —

ähnlich wie beim rückwärtigen Laufringe der Pilsener

Handbüchse — durch ein 3,5 cm breites Eisenband

hergestellt, welches 12 cm von der Mündung entfernt

um den Lauf fest herumgelegt, mit beiden Enden

unten zusammenschliesst, durch eine schlitzartige

Oeffnung des Laufes hindurchgeht und unterhalb

des Schaftes 9 cm weit hervorsteht. Die beiden

Enden sind daselbst zusammengeschweisst, haben

unterhalb das Schaftes einen Längenschlitz, sind

mit einem eisernen Querband verriegelt und bilden

dadurch, dass dieselben unterhalb hervorstehen, da-

selbst an dem Schafte einen Haken.

Dieser Haken konnte, ähnlich wie die in den

Schaft eingeschnittene Stufe, an die Unterlage an-

gesetzt werden; die Länge des Hakens erleichterte

dieses Ansetzen und ermöglichte die Abschwächung

des Rückstosses.

Diese Handbüchse war seinerzeit in der Pachli-

schen Sammlung und soll aus Pilsen stammen.

Bei der Handbüchse im historischen Museum

zu Bern, Fig. 5, ist ein 15 cm langer eiserner spitzer

Haken im Mittelschaft, von oben nach unten, hindurch-

Der Lauf ist 31,5 cm lang, sechskantig, cylin-

drisch, beim Zündloch im äusseren Umfange verengt,

aus Schmiedeeisen, möglicherweise auch der Länge

nach zusammengeschweisst, sonst roh gearbeitet.

Das Gewicht des Laufes beträgt 3,87 kg.

Die beim Zündloch verengte äussere Form des

Laufes erinnert an die Abbildung Fig. 20 aus Cod.

lat. m. 197 der Kgl. Hof- und Staats-Bibliothek zu

München (1420—1450).

Es fehlt ferner der bisher bei den meisten Hand-

büchsen vorhandene verstärkte Kopf; es ist möglich,

dass der Lauf vorne abgenommen oder abgeschnitten

wurde.

Die Länge der Seele beträgt 29,2 cm, der Durch-

messer der Seele beträgt gegen die Mündung 36 mm,

gegen das Zündloch 33 mm; die Seele ist daher

gegen die Mündung hin erweitert. Das Verhältnis

des Kalibers zur Länge der Seele ist 1: 8,4.

Das Zündloch befindet sich oberhalb und ist

trichterförmig eingetrieben.

Die zwei Laufringe sind der äusseren Arbeit

nach wahrscheinlich ebenso alt als der Lauf.

Der rückwärtige Laufring umfasst Lauf und

Schaft um das Zündloch herum und hat oberhalb

desselben einen viereckigen Ausschnitt; zwei Eisen-

Zeitschrift für historische Waffennunde.

II. Band.

bildungen aus dem Codex der Bibliothek Hauslab-

Liechtenstein, jetzt k. u. k. Kriegs-Archiv, Wien,

Fig. 22, 23 und 24 (1430—1440) und mit der Hand-

büchse aus dem Codex 719 des Germanischen Mu-

seums in Nürnberg, ca. 1450. (Fig. 26.)

Aus den genannten Abbildungen geht hervor, dass

derart geformte Schäfte um das Jahr 1430 schon bei klei-

nen und grösseren Handbüchsen in Verwendung waren.

Vorne links unten und seitwärts ist eine Nut ein-

geschnitten, welche nach aussen mit zwei Metallringen

abschliesst; in dieser befindet sich ein ca. 40 cm

langer hölzerner Ladstock. Derselbe hat an dem einen

Ende einen eisernen scheibenartigen, mit einer her-

vorstehenden Querleiste versehenen Kopf eingesetzt,

welchen man sehr wahrscheinlich beim Laden zum

Einpressen des Pulvers und Ansetzen des Geschosses

benützte, und welchen man auch beim Herausziehen

des Ladstockes aus der Nut anfassen konnte.

Der Ladstock wurde schon oben bei Besprechung

der Klotzbüchse aus dem Cod. ms. 3069 der k. k.

Hof-Bibliothek zu Wien (begonnen i. J. 1411), Fig. 3,

getrieben; derselbe steht unterhalb 9,2 cm hervor und

ist, wie oben beschrieben, am Schafte befestigt.

Durch das Eintreiben eines Hakens oder Ein-

schneiden einer Stufe in den Schaft wurde zweifellos

die Festigkeit desselben verringert; ähnliche Nach-

teile hatte die Konstruktion der Prager Handbüchse;

das Einschneiden des Schlitzes war auch umständlich,

durch das Anbringen des Hakens in der Mitte bei

einem Laufringe musste ferner die feste Verbindung

von Lauf und Schaft bald verschoben werden; es

war einfacher und praktischer, bei den geschäfteten

kleineren Handbüchsen den vorderen Laufring nach

unten in einen Haken endigen zu lassen. Durch

diese Einrichtung wurde die Handhabung der kleinen

Handbüchsen wesentlich erleichtert, weil man diese nun

an jede Unterlage leicht einhaken oder anlegen konnte.

Eine derartig konstruierte Handbüchse befindet

sich im historischen Museum der Kgl. Stadt Pilsen,

(Fig. 63.)

Die Handbüchse besteht aus dem Laufe, zwei

Laufringen und dem Schafte.

Fig. 63. Handbüchse mit Ringhaken im historischen Museum der kgl. Stadt Pilsen.

und bei Besprechung der Abbildung aus dem Cod.

Hauslab-Liechtenstein, Fig. 25, erwähnt.

Die Verbindung von Schaft und Lauf ist —

ähnlich wie beim rückwärtigen Laufringe der Pilsener

Handbüchse — durch ein 3,5 cm breites Eisenband

hergestellt, welches 12 cm von der Mündung entfernt

um den Lauf fest herumgelegt, mit beiden Enden

unten zusammenschliesst, durch eine schlitzartige

Oeffnung des Laufes hindurchgeht und unterhalb

des Schaftes 9 cm weit hervorsteht. Die beiden

Enden sind daselbst zusammengeschweisst, haben

unterhalb das Schaftes einen Längenschlitz, sind

mit einem eisernen Querband verriegelt und bilden

dadurch, dass dieselben unterhalb hervorstehen, da-

selbst an dem Schafte einen Haken.

Dieser Haken konnte, ähnlich wie die in den

Schaft eingeschnittene Stufe, an die Unterlage an-

gesetzt werden; die Länge des Hakens erleichterte

dieses Ansetzen und ermöglichte die Abschwächung

des Rückstosses.

Diese Handbüchse war seinerzeit in der Pachli-

schen Sammlung und soll aus Pilsen stammen.

Bei der Handbüchse im historischen Museum

zu Bern, Fig. 5, ist ein 15 cm langer eiserner spitzer

Haken im Mittelschaft, von oben nach unten, hindurch-

Der Lauf ist 31,5 cm lang, sechskantig, cylin-

drisch, beim Zündloch im äusseren Umfange verengt,

aus Schmiedeeisen, möglicherweise auch der Länge

nach zusammengeschweisst, sonst roh gearbeitet.

Das Gewicht des Laufes beträgt 3,87 kg.

Die beim Zündloch verengte äussere Form des

Laufes erinnert an die Abbildung Fig. 20 aus Cod.

lat. m. 197 der Kgl. Hof- und Staats-Bibliothek zu

München (1420—1450).

Es fehlt ferner der bisher bei den meisten Hand-

büchsen vorhandene verstärkte Kopf; es ist möglich,

dass der Lauf vorne abgenommen oder abgeschnitten

wurde.

Die Länge der Seele beträgt 29,2 cm, der Durch-

messer der Seele beträgt gegen die Mündung 36 mm,

gegen das Zündloch 33 mm; die Seele ist daher

gegen die Mündung hin erweitert. Das Verhältnis

des Kalibers zur Länge der Seele ist 1: 8,4.

Das Zündloch befindet sich oberhalb und ist

trichterförmig eingetrieben.

Die zwei Laufringe sind der äusseren Arbeit

nach wahrscheinlich ebenso alt als der Lauf.

Der rückwärtige Laufring umfasst Lauf und

Schaft um das Zündloch herum und hat oberhalb

desselben einen viereckigen Ausschnitt; zwei Eisen-