6. Heft.

Zeitschrift «für historische Waffenkunde.

187

spielig'. Es scheint diese «potain» genannte Legie-

rung aus einer sehr viel Zinn und Blei enthaltenden

Bronze bestanden zu haben, denn es ist bekannt,

dass schon geringe Beimengungen von Blei manche

Legierung hart und spröde machen, wie ja auch

eine Bronze mit 35—50°/0 Zinngehalt kaum mehr

von der Feile angegriffen wird. Einmal musste

Keller zwei alte Rohre umgiessen, welche aus einer

Legierung von gleichen Teilen Gusseisen und Kupfer

bestanden, sich aber nicht be-

währten. — Neben Geschützrohren

wurden in den staatlichen Gie-

ssereien auch sonstige einschlägige

Artilleriebedürfnisse, wie die Fla-

schen zu Winden und Hebezeu-

gen, Giesskessel u. dergl. gefertigt,

alles Gegenstände, die

sich tadellos aus

Topfmetall herstellen

Hessen, trotzdem aber

von Keller aus echter

Bronze gegossen

wurden.

Die Bestellungen

erhielten die Giesse-

reien durch Vermittelung des

höheren Artilleriekomman-

deurs, der auch sonst Vor-

gesetzter der Giesserei seines

Befehlsbereichs war.

Das Giessen der Ge-

schütze ging anscheinend mit

einer gewissen Feierlichkeit

vor sich, da der Giesser —

wenigstens war dies bei Keller

der Fall — alle am Orte an-

wesenden Artillerieoffiziere

dazu einlud und auch sonst

niemandem den Zutritt

wehrte. Ballard und

Genossen gossen aller-

dings hinter verschlos-

senen Thüren, wie

Keller hervorhebt.

Der Guss selbst er-

folgte nach dem sog.

ver-

A

B

vielmehr zahlreiche Gruben und Vertiefungen (cham-

bres) darin, welche Gelegenheit zu Ausbrennungen

gaben und bei grösserer Tiefe die Haltbarkeit der

Rohre gefährdeten. Ausserdem wurden sie die Ur-

sache für manches Unglück, denn nach dem Ab-

feuern des Geschützes setzten sich leicht glimmende

Teile der Ladung hinein, die beim Einbringen des

nächsten Schusses diesen, trotz voraufgegangener

.Auswaschung des Rohres, entzündeten, so dass die

vor der Mündung beschäftigten Be-

dienungsleute zerrissen wurden.

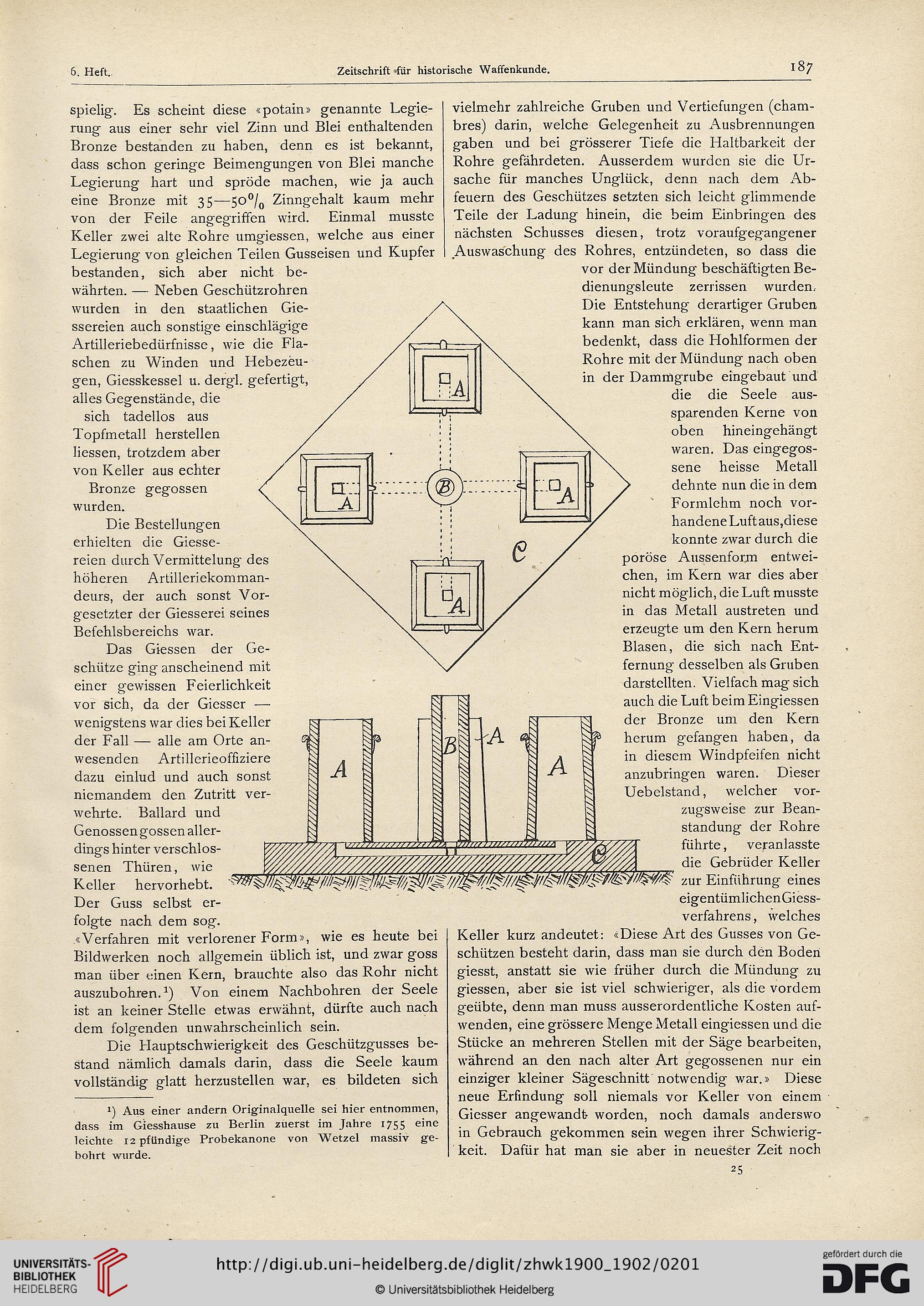

Die Entstehung derartiger Gruben

kann man sich erklären, wenn man

bedenkt, dass die Hohlformen der

Rohre mit der Mündung nach oben

in der Dammgrube eingebaut und

die die Seele aus-

sparenden Kerne von

oben hineingehängt

waren. Das eingegos-

sene heisse Metall

dehnte nun die in dem

Formlehm noch vor-

handene Luftaus,diese

konnte zwar durch die

poröse Aussenform entwei-

chen, im Kern war dies aber

nicht möglich, die Luft musste

in das Metall austreten und

erzeugte um den Kern herum

Blasen, die sich nach Ent-

fernung desselben als Gruben

darstcllten. Vielfach mag sich

auch die Luft beim Eingiessen

der Bronze um den Kern

herum gefangen haben, da

in diesem Windpfeifen nicht

anzubringen waren. Dieser

Uebelstand, welcher vor-

zugsweise zur Bean-

standung der Rohre

führte, veranlasste

die Gebrüder Keller

A

A

zur Einführung eines

eigentümlichenGiess-

verfahrens, welches

Keller kurz andeutet: «Diese Art des Gusses von Ge-

schützen besteht darin, dass man sie durch den Boden

giesst, anstatt sie wie früher durch die Mündung zu

giessen, aber sie ist viel schwieriger, als die vordem

geübte, denn man muss ausserordentliche Kosten auf-

wenden, eine grössere Menge Metall eingiessen und die

Stücke an mehreren Stellen mit der Säge bearbeiten,

während an den nach alter Art gegossenen nur ein

einziger kleiner Sägeschnitt notwendig war.» Diese

neue Erfindung soll niemals vor Keller von einem

Giesser angewandt- worden, noch damals anderswo

in Gebrauch gekommen sein wegen ihrer Schwierig-

keit. Dafür hat man sie aber in neuester Zeit noch

«Verfahren mit verlorener Form», wie es heute bei

Bildwerken noch allgemein üblich ist, und zwar goss

man über einen Kern, brauchte also das Rohr nicht

auszubohren.1) Von einem Nachbohren der Seele

ist an keiner Stelle etwas erwähnt, dürfte auch nach

dem folgenden unwahrscheinlich sein.

Die Flauptschwierigkeit des Geschützgusses be-

stand nämlich damals darin, dass die Seele kaum

vollständig glatt herzustellen war, es bildeten sich

i) Aus einer andern Originalquelle sei hier entnommen,

dass im Giesshause zu Berlin zuerst im Jahre 1755 eine

leichte 12 pfündige Probekanone von Wetzel massiv ge-

bohrt wurde.

25

Zeitschrift «für historische Waffenkunde.

187

spielig'. Es scheint diese «potain» genannte Legie-

rung aus einer sehr viel Zinn und Blei enthaltenden

Bronze bestanden zu haben, denn es ist bekannt,

dass schon geringe Beimengungen von Blei manche

Legierung hart und spröde machen, wie ja auch

eine Bronze mit 35—50°/0 Zinngehalt kaum mehr

von der Feile angegriffen wird. Einmal musste

Keller zwei alte Rohre umgiessen, welche aus einer

Legierung von gleichen Teilen Gusseisen und Kupfer

bestanden, sich aber nicht be-

währten. — Neben Geschützrohren

wurden in den staatlichen Gie-

ssereien auch sonstige einschlägige

Artilleriebedürfnisse, wie die Fla-

schen zu Winden und Hebezeu-

gen, Giesskessel u. dergl. gefertigt,

alles Gegenstände, die

sich tadellos aus

Topfmetall herstellen

Hessen, trotzdem aber

von Keller aus echter

Bronze gegossen

wurden.

Die Bestellungen

erhielten die Giesse-

reien durch Vermittelung des

höheren Artilleriekomman-

deurs, der auch sonst Vor-

gesetzter der Giesserei seines

Befehlsbereichs war.

Das Giessen der Ge-

schütze ging anscheinend mit

einer gewissen Feierlichkeit

vor sich, da der Giesser —

wenigstens war dies bei Keller

der Fall — alle am Orte an-

wesenden Artillerieoffiziere

dazu einlud und auch sonst

niemandem den Zutritt

wehrte. Ballard und

Genossen gossen aller-

dings hinter verschlos-

senen Thüren, wie

Keller hervorhebt.

Der Guss selbst er-

folgte nach dem sog.

ver-

A

B

vielmehr zahlreiche Gruben und Vertiefungen (cham-

bres) darin, welche Gelegenheit zu Ausbrennungen

gaben und bei grösserer Tiefe die Haltbarkeit der

Rohre gefährdeten. Ausserdem wurden sie die Ur-

sache für manches Unglück, denn nach dem Ab-

feuern des Geschützes setzten sich leicht glimmende

Teile der Ladung hinein, die beim Einbringen des

nächsten Schusses diesen, trotz voraufgegangener

.Auswaschung des Rohres, entzündeten, so dass die

vor der Mündung beschäftigten Be-

dienungsleute zerrissen wurden.

Die Entstehung derartiger Gruben

kann man sich erklären, wenn man

bedenkt, dass die Hohlformen der

Rohre mit der Mündung nach oben

in der Dammgrube eingebaut und

die die Seele aus-

sparenden Kerne von

oben hineingehängt

waren. Das eingegos-

sene heisse Metall

dehnte nun die in dem

Formlehm noch vor-

handene Luftaus,diese

konnte zwar durch die

poröse Aussenform entwei-

chen, im Kern war dies aber

nicht möglich, die Luft musste

in das Metall austreten und

erzeugte um den Kern herum

Blasen, die sich nach Ent-

fernung desselben als Gruben

darstcllten. Vielfach mag sich

auch die Luft beim Eingiessen

der Bronze um den Kern

herum gefangen haben, da

in diesem Windpfeifen nicht

anzubringen waren. Dieser

Uebelstand, welcher vor-

zugsweise zur Bean-

standung der Rohre

führte, veranlasste

die Gebrüder Keller

A

A

zur Einführung eines

eigentümlichenGiess-

verfahrens, welches

Keller kurz andeutet: «Diese Art des Gusses von Ge-

schützen besteht darin, dass man sie durch den Boden

giesst, anstatt sie wie früher durch die Mündung zu

giessen, aber sie ist viel schwieriger, als die vordem

geübte, denn man muss ausserordentliche Kosten auf-

wenden, eine grössere Menge Metall eingiessen und die

Stücke an mehreren Stellen mit der Säge bearbeiten,

während an den nach alter Art gegossenen nur ein

einziger kleiner Sägeschnitt notwendig war.» Diese

neue Erfindung soll niemals vor Keller von einem

Giesser angewandt- worden, noch damals anderswo

in Gebrauch gekommen sein wegen ihrer Schwierig-

keit. Dafür hat man sie aber in neuester Zeit noch

«Verfahren mit verlorener Form», wie es heute bei

Bildwerken noch allgemein üblich ist, und zwar goss

man über einen Kern, brauchte also das Rohr nicht

auszubohren.1) Von einem Nachbohren der Seele

ist an keiner Stelle etwas erwähnt, dürfte auch nach

dem folgenden unwahrscheinlich sein.

Die Flauptschwierigkeit des Geschützgusses be-

stand nämlich damals darin, dass die Seele kaum

vollständig glatt herzustellen war, es bildeten sich

i) Aus einer andern Originalquelle sei hier entnommen,

dass im Giesshause zu Berlin zuerst im Jahre 1755 eine

leichte 12 pfündige Probekanone von Wetzel massiv ge-

bohrt wurde.

25