424

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Band.

Nach Dolleczek (Entwicklung der Handfeuerwaffen

im österreichischen Heere. Minerva 1894) sollen

die kaiserlichen Truppen bei der Belagerung von

Ofen im Jahre 1686 grösstenteils Spundbajonnets

geführt haben.

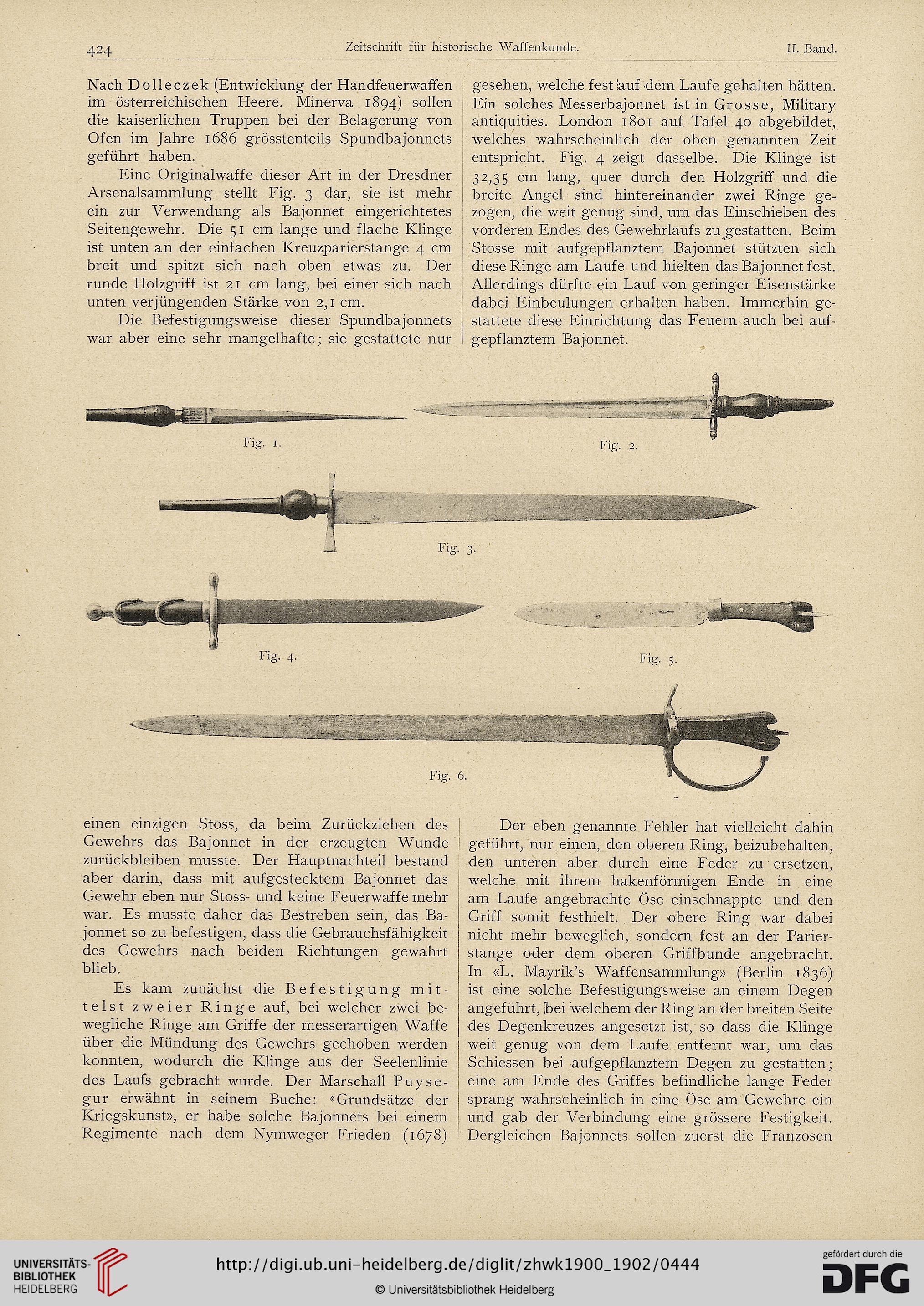

Eine Originalwaffe dieser Art in der Dresdner

Arsenalsammlung stellt Fig. 3 dar, sie ist mehr

ein zur Verwendung als Bajonnet eingerichtetes

Seitengewehr. Die 51 cm lange und flache Klinge

ist unten an der einfachen Kreuzparierstange 4 cm

breit und spitzt sich nach oben etwas zu. Der

runde Holzgriff ist 21 cm lang, bei einer sich nach

unten verjüngenden Stärke von 2,1 cm.

Die Befestigungsweise dieser Spundbajonnets

war aber eine sehr mangelhafte; sie gestattete nur

gesehen, welche fest lauf dem Laufe gehalten hätten.

Ein solches Messerbajonnet ist in Grosse, Military

antiquities. London 1801 auf, Tafel 40 abgebildet,

welches wahrscheinlich der oben genannten Zeit

entspricht. Fig. 4 zeigt dasselbe. Die Klinge ist

32,35 cm lang, quer durch den Holzgriff und die

breite Angel sind hintereinander zwei Ringe ge-

zogen, die weit genug sind, um das Einschieben des

vorderen Endes des Gewehrlaufs zu gestatten. Beim

Stosse mit aufgepflanztem Bajonnet stützten sich

diese Ringe am Laufe und hielten das Bajonnet fest.

Allerdings dürfte ein Lauf von geringer Eisenstärke

dabei Einbeulungen erhalten haben. Immerhin ge-

stattete diese Einrichtung das Feuern auch bei auf-

gepflanztem Bajonnet.

einen einzigen Stoss, da beim Zurückziehen des

Gewehrs das Bajonnet in der erzeugten Wunde

Zurückbleiben musste. Der Hauptnachteil bestand

aber darin, dass mit aufgestecktem Bajonnet das

Gewehr eben nur Stoss- und keine Feuerwaffe mehr

war. Es musste daher das Bestreben sein, das Ba-

jonnet so zu befestigen, dass die Gebrauchsfähigkeit

des Gewehrs nach beiden Richtungen gewahrt

blieb.

Es kam zunächst die Befestigung mit-

telst zweier Ringe auf, bei welcher zwei be-

wegliche Ringe am Griffe der messerartigen Waffe

über die Mündung des Gewehrs gechoben werden

konnten, wodurch die Klinge aus der Seelenlinie

des Laufs gebracht wurde. Der Marschall Puyse-

gur erwähnt in seinem Buche: «Grundsätze der

Kriegskunst», er habe solche Bajonnets bei einem

Regimente nach dem Nymweger Frieden (16.78)

Der eben genannte Fehler hat vielleicht dahin

geführt, nur einen, den oberen Ring, beizubehalten,

den unteren aber durch eine Feder zu ersetzen,

welche mit ihrem hakenförmigen Ende in eine

am Laufe angebrachte Öse einschnappte und den

Griff somit festhielt. Der obere Ring war dabei

nicht mehr beweglich, sondern fest an der Parier-

stange oder dem oberen Griffbunde angebracht.

In «L. Mayrik’s Waffensammlung» (Berlin 1836)

ist eine solche Befestigungsweise an einem Degen

angeführt, bei welchem der Ring an der breiten Seite

des Degenkreuzes angesetzt ist, so dass die Klinge

weit genug von dem Laufe entfernt war, um das

Schiessen bei aufgepflanztem Degen zu gestatten;

eine am Ende des Griffes befindliche lange Feder

sprang wahrscheinlich in eine Öse am Gewehre ein

und gab der Verbindung eine grössere Festigkeit.

Dergleichen Bajonnets sollen zuerst die Franzosen

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Band.

Nach Dolleczek (Entwicklung der Handfeuerwaffen

im österreichischen Heere. Minerva 1894) sollen

die kaiserlichen Truppen bei der Belagerung von

Ofen im Jahre 1686 grösstenteils Spundbajonnets

geführt haben.

Eine Originalwaffe dieser Art in der Dresdner

Arsenalsammlung stellt Fig. 3 dar, sie ist mehr

ein zur Verwendung als Bajonnet eingerichtetes

Seitengewehr. Die 51 cm lange und flache Klinge

ist unten an der einfachen Kreuzparierstange 4 cm

breit und spitzt sich nach oben etwas zu. Der

runde Holzgriff ist 21 cm lang, bei einer sich nach

unten verjüngenden Stärke von 2,1 cm.

Die Befestigungsweise dieser Spundbajonnets

war aber eine sehr mangelhafte; sie gestattete nur

gesehen, welche fest lauf dem Laufe gehalten hätten.

Ein solches Messerbajonnet ist in Grosse, Military

antiquities. London 1801 auf, Tafel 40 abgebildet,

welches wahrscheinlich der oben genannten Zeit

entspricht. Fig. 4 zeigt dasselbe. Die Klinge ist

32,35 cm lang, quer durch den Holzgriff und die

breite Angel sind hintereinander zwei Ringe ge-

zogen, die weit genug sind, um das Einschieben des

vorderen Endes des Gewehrlaufs zu gestatten. Beim

Stosse mit aufgepflanztem Bajonnet stützten sich

diese Ringe am Laufe und hielten das Bajonnet fest.

Allerdings dürfte ein Lauf von geringer Eisenstärke

dabei Einbeulungen erhalten haben. Immerhin ge-

stattete diese Einrichtung das Feuern auch bei auf-

gepflanztem Bajonnet.

einen einzigen Stoss, da beim Zurückziehen des

Gewehrs das Bajonnet in der erzeugten Wunde

Zurückbleiben musste. Der Hauptnachteil bestand

aber darin, dass mit aufgestecktem Bajonnet das

Gewehr eben nur Stoss- und keine Feuerwaffe mehr

war. Es musste daher das Bestreben sein, das Ba-

jonnet so zu befestigen, dass die Gebrauchsfähigkeit

des Gewehrs nach beiden Richtungen gewahrt

blieb.

Es kam zunächst die Befestigung mit-

telst zweier Ringe auf, bei welcher zwei be-

wegliche Ringe am Griffe der messerartigen Waffe

über die Mündung des Gewehrs gechoben werden

konnten, wodurch die Klinge aus der Seelenlinie

des Laufs gebracht wurde. Der Marschall Puyse-

gur erwähnt in seinem Buche: «Grundsätze der

Kriegskunst», er habe solche Bajonnets bei einem

Regimente nach dem Nymweger Frieden (16.78)

Der eben genannte Fehler hat vielleicht dahin

geführt, nur einen, den oberen Ring, beizubehalten,

den unteren aber durch eine Feder zu ersetzen,

welche mit ihrem hakenförmigen Ende in eine

am Laufe angebrachte Öse einschnappte und den

Griff somit festhielt. Der obere Ring war dabei

nicht mehr beweglich, sondern fest an der Parier-

stange oder dem oberen Griffbunde angebracht.

In «L. Mayrik’s Waffensammlung» (Berlin 1836)

ist eine solche Befestigungsweise an einem Degen

angeführt, bei welchem der Ring an der breiten Seite

des Degenkreuzes angesetzt ist, so dass die Klinge

weit genug von dem Laufe entfernt war, um das

Schiessen bei aufgepflanztem Degen zu gestatten;

eine am Ende des Griffes befindliche lange Feder

sprang wahrscheinlich in eine Öse am Gewehre ein

und gab der Verbindung eine grössere Festigkeit.

Dergleichen Bajonnets sollen zuerst die Franzosen