442

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Band.

Fundort: bei Baggerarbeiten im kurischen Haff

nächst Schwarzort bei Memel im Jahre 1871.

Hie vorliegende Handbüchse zeigt gegen die

bisher besprochenen in der Konstruktion als wei-

teren Fortschritt die verlängerte Laufseele, welche

schon ein Verhältnis von 1 :2i,5 erreicht, die trich-

terförmige verstärkte Mündung und die Ver-

stärkung des Laderaumes.

Vergleicht man die Handbüchse mit den Ab-

bildungen aus den Bilderhandschriften, so findet

man die Verstärkung des Laderaums (Ladekammer)

schon im cod. 34 der kunsthist. Sammlung des A. H.

KaiserhausesinWien. Fig. 18.* * * 4) DieVerstärkungwurde

mit demUmstande begründet, dass man zum Schiessen

mit Handbüchsen besseres, kräftiger wirkendes

Pulver in Anwendung brachte, und dass man, um

eine stärkere Wirkung zu erreichen, die bei Hand-

büchsen bisher übliche Ladung vergrösserte; die

Verstärkung des rückwärtigen Laufteiles findet sich

Büchsen mit mässiger Verstärkung, sodann folgt

die Abplattung der Mündung, wie dieselbe bei der

Handbüchse in Tabor beschrieben wurde und end-

lich kommen die trichterartig geformten Mündungen.

Bei kleiner Seelenlänge, grossem Kaliber und

breiter Mündung war das Einschütten des Pulvers

und das Einführen der Kugel leicht. Mit der

Verlängerung der Laufseele und Verkleinerung des

Durchmessers der Seele wird das Laden schwie-

riger; man benötigte an der Mündung eine Stütze

für das leichtere Einschütten des Pulvers und für

das Auflegen der Kugel, was schliesslich zu trichter-

artig geformten Mündungen führte.

Diese trichterförmige Mündung ist demnach

unter den angegebenen besonderen Merkmalen

offenbar das jüngste und dürfte für die Bestimmung

der Entstehungszeit der vorliegenden Handbüchse

entscheidend sein, welche somit in die Zeit um 1450

bis 1470 verlegt werden kann.

Fig. 85. Handbüchse mit Bronzclauf und Rangenschaft.

Aus der Sammlung Blell in der Marienburg, Wpr.

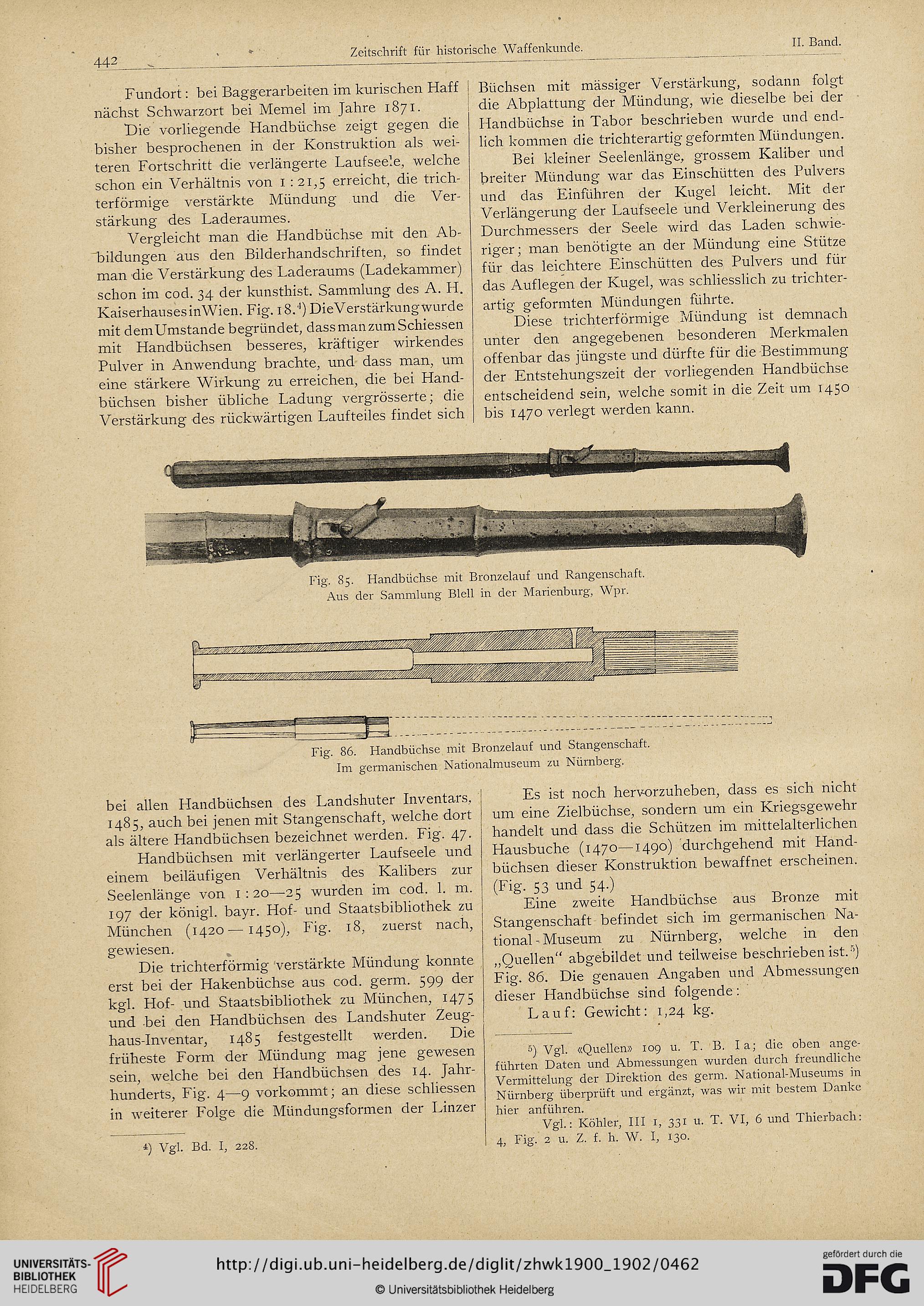

Fig. 86. Handbüchse mit Bronzelauf und Stangenschaft.

Im germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.

bei allen Handbüchsen des Landshuter Inventars,

1485, auch bei jenen mit Stangenschaft, welche dort

als ältere Handbüchsen bezeichnet werden. Fig. 47.

Handbüchsen mit verlängerter Laufseele und

einem beiläufigen Verhältnis des Kalibers zur

Seelenlänge von 1 : 20—25 wurden im cod. 1. m.

197 der königl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek zu

München (1420—1450), Fig. 18, zuerst nach,

gewiesen.

Die trichterförmig verstärkte Mündung konnte

erst bei der Hakenbüchse aus cod. germ. 599 der

kgl. Flof- und Staatsbibliothek zu München, 1475

und bei den Handbüchsen des Landshuter Zeug-

haus-Inventar, 1485 festgestellt werden. Die

früheste Form der Mündung mag jene gewesen

sein, welche bei den Handbüchsen des 14. Jahr-

hunderts, Fig. 4—9 vorkommt; an diese schliessen

in weiterer Folge die Mündungsformen der Linzer

Es ist noch hervorzuheben, dass es sich nicht

um eine Zielbüchse, sondern um ein Kriegsgewehr

handelt und dass die Schützen im mittelalterlichen

Hausbuche (1470--1490) durchgehend mit Hand-

büchsen dieser Konstruktion bewaffnet erscheinen.

(Fig. 53 und 54.)

Eine zweite Handbüchse aus Bronze mit

Stangenschaft befindet sich im germanischen Na-

tional - Museum zu Nürnberg, welche in den

„Quellen“ abgebildet und teilweise beschrieben ist.5)

Fig. 86. Die genauen Angaben und Abmessungen

dieser Handbüchse sind folgende:

Lauf: Gewicht: 1,24 kg.

5) Vgl. «Quellen» 109 u. T. B. I a; die oben ange-

führten Daten und Abmessungen wurden durch freundliche

Vermittelung der Direktion des germ. National-Museums in

Nürnberg überprüft und ergänzt, was wir mit bestem Danke

hier anführen.

Vgl.: Köhler, III 1, 331 u. T. VI, 6 und Thierbach:

4, Fig. 2 u. Z. f. h. W. I, 130.

4) Vgl. Bd. I, 228.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Band.

Fundort: bei Baggerarbeiten im kurischen Haff

nächst Schwarzort bei Memel im Jahre 1871.

Hie vorliegende Handbüchse zeigt gegen die

bisher besprochenen in der Konstruktion als wei-

teren Fortschritt die verlängerte Laufseele, welche

schon ein Verhältnis von 1 :2i,5 erreicht, die trich-

terförmige verstärkte Mündung und die Ver-

stärkung des Laderaumes.

Vergleicht man die Handbüchse mit den Ab-

bildungen aus den Bilderhandschriften, so findet

man die Verstärkung des Laderaums (Ladekammer)

schon im cod. 34 der kunsthist. Sammlung des A. H.

KaiserhausesinWien. Fig. 18.* * * 4) DieVerstärkungwurde

mit demUmstande begründet, dass man zum Schiessen

mit Handbüchsen besseres, kräftiger wirkendes

Pulver in Anwendung brachte, und dass man, um

eine stärkere Wirkung zu erreichen, die bei Hand-

büchsen bisher übliche Ladung vergrösserte; die

Verstärkung des rückwärtigen Laufteiles findet sich

Büchsen mit mässiger Verstärkung, sodann folgt

die Abplattung der Mündung, wie dieselbe bei der

Handbüchse in Tabor beschrieben wurde und end-

lich kommen die trichterartig geformten Mündungen.

Bei kleiner Seelenlänge, grossem Kaliber und

breiter Mündung war das Einschütten des Pulvers

und das Einführen der Kugel leicht. Mit der

Verlängerung der Laufseele und Verkleinerung des

Durchmessers der Seele wird das Laden schwie-

riger; man benötigte an der Mündung eine Stütze

für das leichtere Einschütten des Pulvers und für

das Auflegen der Kugel, was schliesslich zu trichter-

artig geformten Mündungen führte.

Diese trichterförmige Mündung ist demnach

unter den angegebenen besonderen Merkmalen

offenbar das jüngste und dürfte für die Bestimmung

der Entstehungszeit der vorliegenden Handbüchse

entscheidend sein, welche somit in die Zeit um 1450

bis 1470 verlegt werden kann.

Fig. 85. Handbüchse mit Bronzclauf und Rangenschaft.

Aus der Sammlung Blell in der Marienburg, Wpr.

Fig. 86. Handbüchse mit Bronzelauf und Stangenschaft.

Im germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.

bei allen Handbüchsen des Landshuter Inventars,

1485, auch bei jenen mit Stangenschaft, welche dort

als ältere Handbüchsen bezeichnet werden. Fig. 47.

Handbüchsen mit verlängerter Laufseele und

einem beiläufigen Verhältnis des Kalibers zur

Seelenlänge von 1 : 20—25 wurden im cod. 1. m.

197 der königl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek zu

München (1420—1450), Fig. 18, zuerst nach,

gewiesen.

Die trichterförmig verstärkte Mündung konnte

erst bei der Hakenbüchse aus cod. germ. 599 der

kgl. Flof- und Staatsbibliothek zu München, 1475

und bei den Handbüchsen des Landshuter Zeug-

haus-Inventar, 1485 festgestellt werden. Die

früheste Form der Mündung mag jene gewesen

sein, welche bei den Handbüchsen des 14. Jahr-

hunderts, Fig. 4—9 vorkommt; an diese schliessen

in weiterer Folge die Mündungsformen der Linzer

Es ist noch hervorzuheben, dass es sich nicht

um eine Zielbüchse, sondern um ein Kriegsgewehr

handelt und dass die Schützen im mittelalterlichen

Hausbuche (1470--1490) durchgehend mit Hand-

büchsen dieser Konstruktion bewaffnet erscheinen.

(Fig. 53 und 54.)

Eine zweite Handbüchse aus Bronze mit

Stangenschaft befindet sich im germanischen Na-

tional - Museum zu Nürnberg, welche in den

„Quellen“ abgebildet und teilweise beschrieben ist.5)

Fig. 86. Die genauen Angaben und Abmessungen

dieser Handbüchse sind folgende:

Lauf: Gewicht: 1,24 kg.

5) Vgl. «Quellen» 109 u. T. B. I a; die oben ange-

führten Daten und Abmessungen wurden durch freundliche

Vermittelung der Direktion des germ. National-Museums in

Nürnberg überprüft und ergänzt, was wir mit bestem Danke

hier anführen.

Vgl.: Köhler, III 1, 331 u. T. VI, 6 und Thierbach:

4, Fig. 2 u. Z. f. h. W. I, 130.

4) Vgl. Bd. I, 228.