Verein für Historische Waffenkunde [Hrsg.]; Verein für Historische Waffenkunde [Mitarb.]

Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde: Organ des Vereins für Historische Waffenkunde

— 2.1900-1902

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.37716#0467

DOI Heft:

Heft 12

DOI Artikel:Sixl, P.: Entwicklung und Gebrauch der Handfeuerwaffen, [18]

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.37716#0467

12. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

447

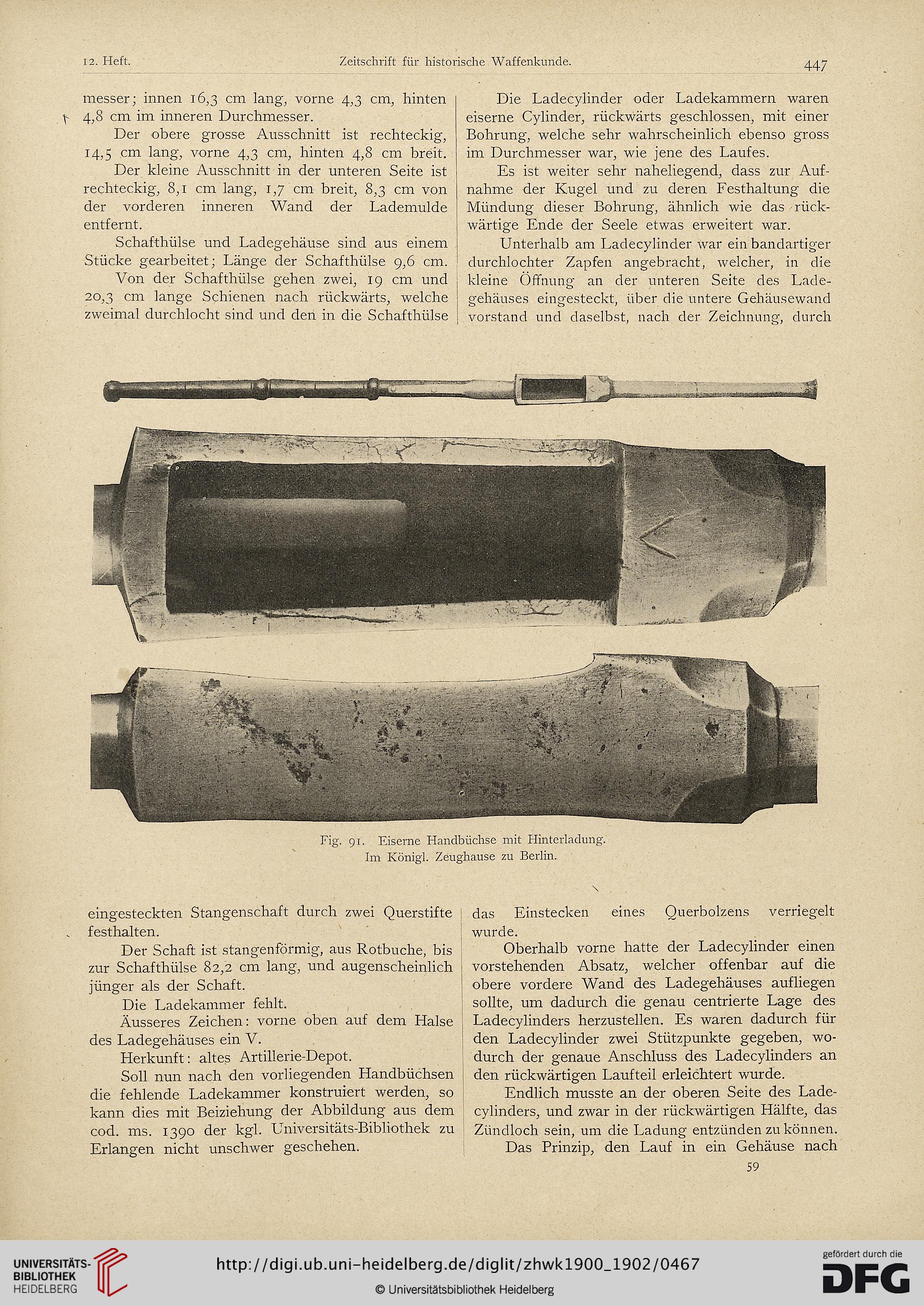

messer; innen 16,3 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten

V 4,8 cm im inneren Durchmesser.

Der obere grosse Ausschnitt ist rechteckig,

14,5 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten 4,8 cm breit.

Der kleine Ausschnitt in der unteren Seite ist

rechteckig, 8,1 cm lang, 1,7'cm- breit, 8,3 cm von

der vorderen inneren Wand der Lademulde

entfernt.

Schafthülse und Ladegehäuse sind aus einem

Stücke gearbeitet; Länge der Schafthülse 9,6 cm.

Von der Schafthülse gehen zwei, 19 cm und

20,3 cm lange Schienen nach rückwärts, welche

zweimal durchlocht sind und den in die Schafthülse

Die Ladecylinder oder Ladekammern waren

eiserne Cylinder, rückwärts geschlossen, mit einer

Bohrung, welche sehr wahrscheinlich ebenso gross

im Durchmesser war, wie jene des Laufes.

Es ist weiter sehr naheliegend, dass zur Auf-

nahme der Kugel und zu deren Festhaltung die

Mündung dieser Bohrung, ähnlich wie das rück-

wärtige Ende der Seele etwas erweitert war.

Unterhalb am Ladecylinder war ein bandartiger

durchlochter Zapfen angebracht, welcher, in die

kleine Öffnung an der unteren Seite des Lade-

gehäuses eingesteckt, über die untere Gehäusewand

Vorstand und daselbst, nach der Zeichnung, durch

Fig. 91. Eiserne Handbüchse mit Hinterladung.

Im König!. Zeughause zu Berlin.

eingesteckten Stangenschaft durch zwei Querstifte

festhalten.

Der Schaft ist stangenförmig, aus Rotbuche, bis

zur Schafthülse 82,2 cm lang, und augenscheinlich

jünger als der Schaft.

Die Ladekammer fehlt.

Äusseres Zeichen: vorne oben auf dem Halse

des Ladegehäuses ein V.

Herkunft: altes Artillerie-Depot.

Soll nun nach den vorliegenden Handbüchsen

die fehlende Ladekammer konstruiert werden, so

kann dies mit Beiziehung der Abbildung aus dem

cod. ms. 1390 der kgl. Universitäts-Bibliothek zu

Erlangen nicht unschwer geschehen.

das Einstecken eines Querbolzens verriegelt

wurde.

Oberhalb vorne hatte der Ladecylinder einen

vorstehenden Absatz, welcher offenbar auf die

obere vordere Wand des Ladegehäuses aufliegen

sollte, um dadurch die genau centrierte Lage des

Ladecylinders herzustellen. Es waren dadurch für

den Ladecylinder zwei Stützpunkte gegeben, wo-

durch der genaue Anschluss des Ladecylinders an

den rückwärtigen Laufteil erleichtert wurde.

Endlich musste an der oberen Seite des Lade-

cylinders, und zwar in der rückwärtigen Hälfte, das

Zündloch sein, um die Ladung entzünden zu können.

Das Prinzip, den Lauf in ein Gehäuse nach

59

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

447

messer; innen 16,3 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten

V 4,8 cm im inneren Durchmesser.

Der obere grosse Ausschnitt ist rechteckig,

14,5 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten 4,8 cm breit.

Der kleine Ausschnitt in der unteren Seite ist

rechteckig, 8,1 cm lang, 1,7'cm- breit, 8,3 cm von

der vorderen inneren Wand der Lademulde

entfernt.

Schafthülse und Ladegehäuse sind aus einem

Stücke gearbeitet; Länge der Schafthülse 9,6 cm.

Von der Schafthülse gehen zwei, 19 cm und

20,3 cm lange Schienen nach rückwärts, welche

zweimal durchlocht sind und den in die Schafthülse

Die Ladecylinder oder Ladekammern waren

eiserne Cylinder, rückwärts geschlossen, mit einer

Bohrung, welche sehr wahrscheinlich ebenso gross

im Durchmesser war, wie jene des Laufes.

Es ist weiter sehr naheliegend, dass zur Auf-

nahme der Kugel und zu deren Festhaltung die

Mündung dieser Bohrung, ähnlich wie das rück-

wärtige Ende der Seele etwas erweitert war.

Unterhalb am Ladecylinder war ein bandartiger

durchlochter Zapfen angebracht, welcher, in die

kleine Öffnung an der unteren Seite des Lade-

gehäuses eingesteckt, über die untere Gehäusewand

Vorstand und daselbst, nach der Zeichnung, durch

Fig. 91. Eiserne Handbüchse mit Hinterladung.

Im König!. Zeughause zu Berlin.

eingesteckten Stangenschaft durch zwei Querstifte

festhalten.

Der Schaft ist stangenförmig, aus Rotbuche, bis

zur Schafthülse 82,2 cm lang, und augenscheinlich

jünger als der Schaft.

Die Ladekammer fehlt.

Äusseres Zeichen: vorne oben auf dem Halse

des Ladegehäuses ein V.

Herkunft: altes Artillerie-Depot.

Soll nun nach den vorliegenden Handbüchsen

die fehlende Ladekammer konstruiert werden, so

kann dies mit Beiziehung der Abbildung aus dem

cod. ms. 1390 der kgl. Universitäts-Bibliothek zu

Erlangen nicht unschwer geschehen.

das Einstecken eines Querbolzens verriegelt

wurde.

Oberhalb vorne hatte der Ladecylinder einen

vorstehenden Absatz, welcher offenbar auf die

obere vordere Wand des Ladegehäuses aufliegen

sollte, um dadurch die genau centrierte Lage des

Ladecylinders herzustellen. Es waren dadurch für

den Ladecylinder zwei Stützpunkte gegeben, wo-

durch der genaue Anschluss des Ladecylinders an

den rückwärtigen Laufteil erleichtert wurde.

Endlich musste an der oberen Seite des Lade-

cylinders, und zwar in der rückwärtigen Hälfte, das

Zündloch sein, um die Ladung entzünden zu können.

Das Prinzip, den Lauf in ein Gehäuse nach

59