32

Münchner kunsttechnische Blätter

Nr 6

aber der Vergleich mit der normalen Haltung des

Gliedes ausgeschlossen. Schulterpunkt zum Brust-

warzenpunkt der anderen Seite gibt den Oberarm,

Brustwarzenpunkt zum Nabelpunkt den Unterarm,

Nabelpunkt zum Schenkelpunkt die Handlänge. Zu-

fällig oder nicht, man wird Anden, dass diese Masse

in der Natur ganz auffallend häufig zutreffen, und

man kann demnach schon jetzt als erwiesen an-

nehmen, dass die Vorderextremität bei weitem

nicht in so hohem Masse der speziellen Anpassung

unterliegt, als die hintere. Indem ich das in der

angegebenen Weise modifizierte System Schmidts

zur voruteilsfreien Anwendung bei ausgedehnten

Vergleichungen besonders photographischer Auf-

nahmen empfehle, möchte ich einige Worte über

die von mir gewählte Anwendung unter Bezugnahme

auf einzelne Proben an dieser Stelle niederlegen.

Stellt man von einer Figur möglichst genau

das Grundmass (unterer Nasenrand zum oberen

Rande des Schambeinbogens) fest und entwirft

danach das Gerüst des Körpers in der angegebenen

Weise, indem man die Linierungen nur auf

e iner Seite wirklich ausführt, so kann man

die andere Seite nach den direkten Mes-

sungen durch punktierte Linien anlegen

und erhält so ein übersichtlichesBild von

dem Soll und Haben der Figuren, d. h. die

theoretisch verlangten und die tatsächlich vorhan-

denen Proportionen. Zur Erleichterung der Ver-

gleichung kann man auf der punktierten, gemes-

senen Seite die frei auslaufenden symme-

trischen Punkte der theoretischen Kon-

struktion durch isolierteKreuzemarkieren.

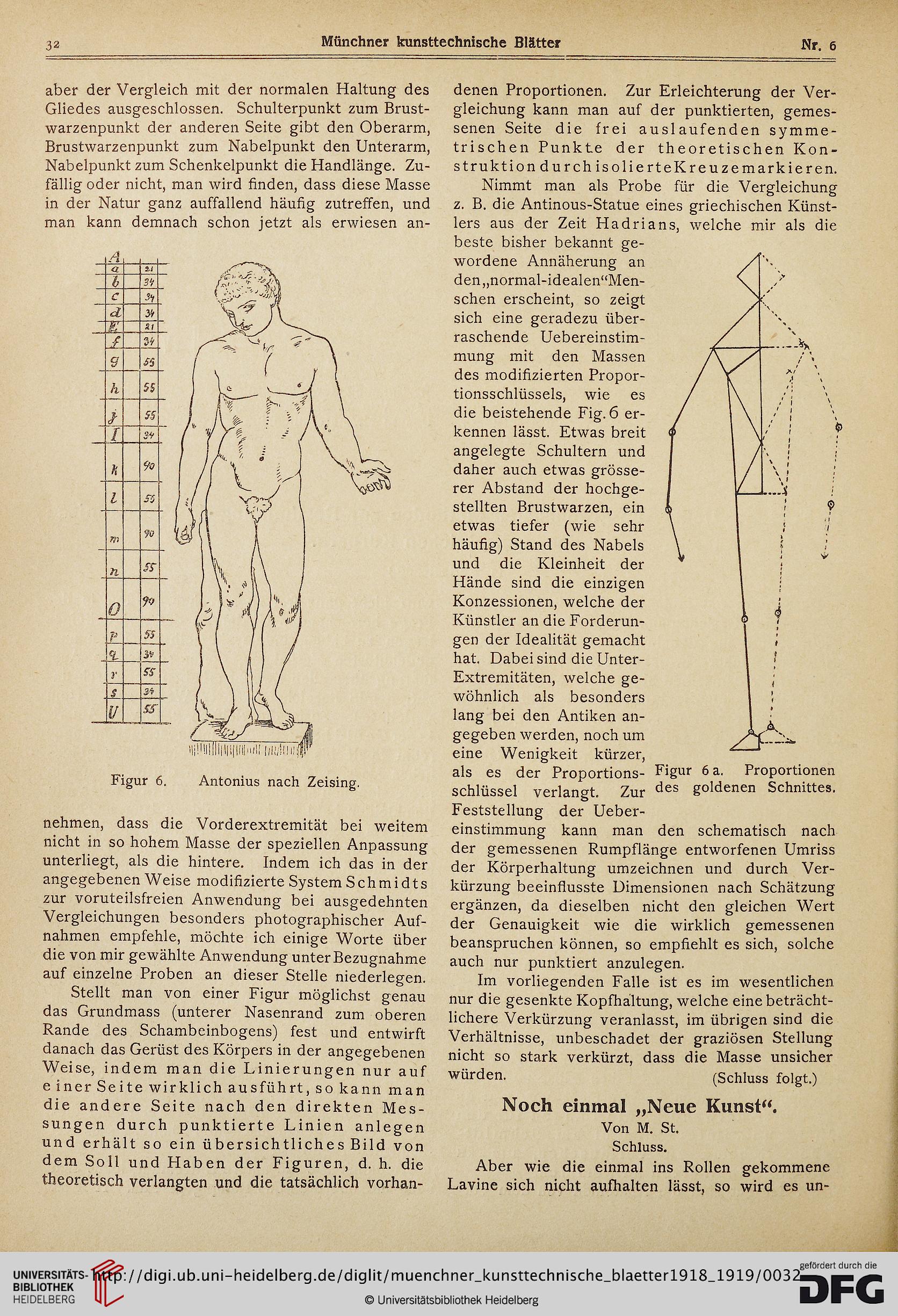

Nimmt man als Probe für die Vergleichung

z. B. die Antinous-Statue eines griechischen Künst-

lers aus der Zeit Hadrians, welche mir als die

beste bisher bekannt ge-

wordene Annäherung an

den„norma!-idealen"Men-

schen erscheint, so zeigt

sich eine geradezu über-

raschende Uebereinstim-

mung mit den Massen

des modiAzierten Propor-

tionsschlüssels, wie es

die beistehende Fig. 6 er-

kennen lässt. Etwas breit

angelegte Schultern und

daher auch etwas grösse-

rer Abstand der hochge-

stellten Brustwarzen, ein

etwas tiefer (wie sehr

häuAg) Stand des Nabels

und die Kleinheit der

Hände sind die einzigen

Konzessionen, welche der

Künstler an die Forderun-

gen der Idealität gemacht

hat. Dabei sind die Unter-

Extremitäten, welche ge-

wöhnlich als besonders

lang bei den Antiken an-

gegeben werden, noch um

eine Wenigkeit kürzer,

als es der Proportions- Figur 6 a.

Schlüssel verlangt. Zur

Feststellung der Ueber-

einstimmung kann man

Proportionen

des goldenen Schnittes.

den schematisch nach

der gemessenen Rumpfiänge entworfenen Umriss

der Körperhaltung umzeichnen und durch Ver-

kürzung beeinAusste Dimensionen nach Schätzung

ergänzen, da dieselben nicht den gleichen Wert

der Genauigkeit wie die wirklich gemessenen

beanspruchen können, so empAehlt es sich, solche

auch nur punktiert anzulegen.

Im vorliegenden Falle ist es im wesentlichen

nur die gesenkte Kopfhaltung, welche eine beträcht-

lichere Verkürzung veranlasst, im übrigen sind die

Verhältnisse, unbeschadet der graziösen Stellung

nicht so stark verkürzt, dass die Masse unsicher

würden. (Schluss folgt.)

Noch einmal „Neue Kunst".

Von M. St.

Schluss.

Aber wie die einmal ins Rollen gekommene

Lavine sich nicht aufhalten lässt, so wird es un-

Münchner kunsttechnische Blätter

Nr 6

aber der Vergleich mit der normalen Haltung des

Gliedes ausgeschlossen. Schulterpunkt zum Brust-

warzenpunkt der anderen Seite gibt den Oberarm,

Brustwarzenpunkt zum Nabelpunkt den Unterarm,

Nabelpunkt zum Schenkelpunkt die Handlänge. Zu-

fällig oder nicht, man wird Anden, dass diese Masse

in der Natur ganz auffallend häufig zutreffen, und

man kann demnach schon jetzt als erwiesen an-

nehmen, dass die Vorderextremität bei weitem

nicht in so hohem Masse der speziellen Anpassung

unterliegt, als die hintere. Indem ich das in der

angegebenen Weise modifizierte System Schmidts

zur voruteilsfreien Anwendung bei ausgedehnten

Vergleichungen besonders photographischer Auf-

nahmen empfehle, möchte ich einige Worte über

die von mir gewählte Anwendung unter Bezugnahme

auf einzelne Proben an dieser Stelle niederlegen.

Stellt man von einer Figur möglichst genau

das Grundmass (unterer Nasenrand zum oberen

Rande des Schambeinbogens) fest und entwirft

danach das Gerüst des Körpers in der angegebenen

Weise, indem man die Linierungen nur auf

e iner Seite wirklich ausführt, so kann man

die andere Seite nach den direkten Mes-

sungen durch punktierte Linien anlegen

und erhält so ein übersichtlichesBild von

dem Soll und Haben der Figuren, d. h. die

theoretisch verlangten und die tatsächlich vorhan-

denen Proportionen. Zur Erleichterung der Ver-

gleichung kann man auf der punktierten, gemes-

senen Seite die frei auslaufenden symme-

trischen Punkte der theoretischen Kon-

struktion durch isolierteKreuzemarkieren.

Nimmt man als Probe für die Vergleichung

z. B. die Antinous-Statue eines griechischen Künst-

lers aus der Zeit Hadrians, welche mir als die

beste bisher bekannt ge-

wordene Annäherung an

den„norma!-idealen"Men-

schen erscheint, so zeigt

sich eine geradezu über-

raschende Uebereinstim-

mung mit den Massen

des modiAzierten Propor-

tionsschlüssels, wie es

die beistehende Fig. 6 er-

kennen lässt. Etwas breit

angelegte Schultern und

daher auch etwas grösse-

rer Abstand der hochge-

stellten Brustwarzen, ein

etwas tiefer (wie sehr

häuAg) Stand des Nabels

und die Kleinheit der

Hände sind die einzigen

Konzessionen, welche der

Künstler an die Forderun-

gen der Idealität gemacht

hat. Dabei sind die Unter-

Extremitäten, welche ge-

wöhnlich als besonders

lang bei den Antiken an-

gegeben werden, noch um

eine Wenigkeit kürzer,

als es der Proportions- Figur 6 a.

Schlüssel verlangt. Zur

Feststellung der Ueber-

einstimmung kann man

Proportionen

des goldenen Schnittes.

den schematisch nach

der gemessenen Rumpfiänge entworfenen Umriss

der Körperhaltung umzeichnen und durch Ver-

kürzung beeinAusste Dimensionen nach Schätzung

ergänzen, da dieselben nicht den gleichen Wert

der Genauigkeit wie die wirklich gemessenen

beanspruchen können, so empAehlt es sich, solche

auch nur punktiert anzulegen.

Im vorliegenden Falle ist es im wesentlichen

nur die gesenkte Kopfhaltung, welche eine beträcht-

lichere Verkürzung veranlasst, im übrigen sind die

Verhältnisse, unbeschadet der graziösen Stellung

nicht so stark verkürzt, dass die Masse unsicher

würden. (Schluss folgt.)

Noch einmal „Neue Kunst".

Von M. St.

Schluss.

Aber wie die einmal ins Rollen gekommene

Lavine sich nicht aufhalten lässt, so wird es un-