Münchner kunattechnische BUttcf.

Kr. io

^6

Ganzen verteilte sich in Dezimaien unter Major

und Minor und wurde weggelassen.)

Dies ist das normale Verhältnis, weiches sich

von 1000:618:381 auf kieine Zahlen reduziert,

am korrektesten mit Iß: 8:$ darsteiit.

in der zunächst abwärts liegenden Zahlengruppe

von 8, ß, ß finden wir zwar dasselbe Teilungs-

prinzip wieder, jedoch mit einer kleinen Modi-

fikation, die zwar das ideale Verhältnis der Regel

nicht stört, die aber doch deshalb von besonderer

Wichtigkeit ist, weil sie sich in realen Erschei-

nungen der sichtbaren und akustischen Welt fest-

stellen lässt.

Wem sollte jetzt nicht die Bedeutung von

ß, $, 8, die Terz, Quinte, Grundoktav als Drei-

klang entgegentreten, den wir als Urgerippe aller

Tonkombinationen und der damit verbundenen

Harmonien betrachten. Wir sehen also, dass der

harmonische Dreiklang nicht nur die Gebilde der

Tonwelt, sondern auch die des sichtbaren Natur-

reiches beherrscht und regelt, und dass er es

ist, welcher die Schönheit der Form be-

stimmt und entscheidet, denn dieser Akkord

und diese Regel des goldenen Schnitts tritt eben-

sowohl in jeder einzelnen Partie des menschlichen

Körpers, in Kopf, Ober- und Unterleib, in den

Füssen und Armen usw. zutage, als er es für die

ganze Längsachse des Körpers tut. Jetzt kann

man mit apodiktischer Gewissheit behaupten, dass

der menschliche Körper nachgewiesenermassen

nach einem feststehenden Schönheitsprinzip

aufgebaut worden ist.

Mit der Regel des goldenen Schnittes, die

der Körper in allen seinen Teilen illustriert, die

sich auch in fast allen Formgestaltungen geltend

machen, ist das Rätsel seines einheitlichen, har-

monischen Charakters gelöst. Dieses Prinzip muss

jetzt ein Vernunftgesetz der Schöpfung, ein

Urgesetz der Schönheit genannt werden.

Wir müssen aber noch einmal auf die beiden

Verhältnisse von Iß : 8 : $ und 8 : $ : ß zurückkehren.

— Bei einer Teilung des Ganzen in iß Teile

kommen demnach auf den Major 8, auf den Minor

$ davon, während bei einer solchen in 8 Teile

anf den grösseren $, auf den kleineren ß entfallen,

natürlich mit Hinweglassung der Dezimalen. In

diesen beiden Verhältnissen der Zweiteilung (Zwei-

klang) von 8: $ und ß:ß, wo im ersteren der

Minor, im letzteren aber der Major um mehrere

Hundertstel zu gross ist, offenbart sich uns eine

Schwankung, die ebenso am menschlichen Körper

als im Tongebiet die Gattung modifiziert, denn

nach den genauesten Berechnungen entspricht die

Teilung von ß:8 vollständig dem männlichen

Körper und dem Dur-Klang, die von ß:$

demweiblichen und demMoll-Klang"*).

Um sich auf einfach rechnerische Art einen

*) Die wunderbaren Konsequenzen dieser Schwan-

kung im „goldenen Schnitte" für die Tonkunst und

Begriff zu machen von den Unterschieden inner-

halb der Verhältniszahlen des „goldenen Schnittes"

braucht man nur irgend eine Zahl nach dieser

Regel zu teilen. Nehmen wir z. B. die Zahl 100

und teilen diese im Verhältnis von 3 : $ : 8 : Iß :

21:34, so wird im ersten Falle 60 der Major

sein, während die nächstfolgenden Zahlen 62.$,

61.6, 61.9, 61.7$ als Resultat erscheinen. Auf

die Schönheitsformel angewendet, bedeuten diese

kleinen Unterschiede, dass innerhalb der Schön-

heitsgesetze noch Varianten möglich sind, und

mehrere Lösungen stattfinden können.

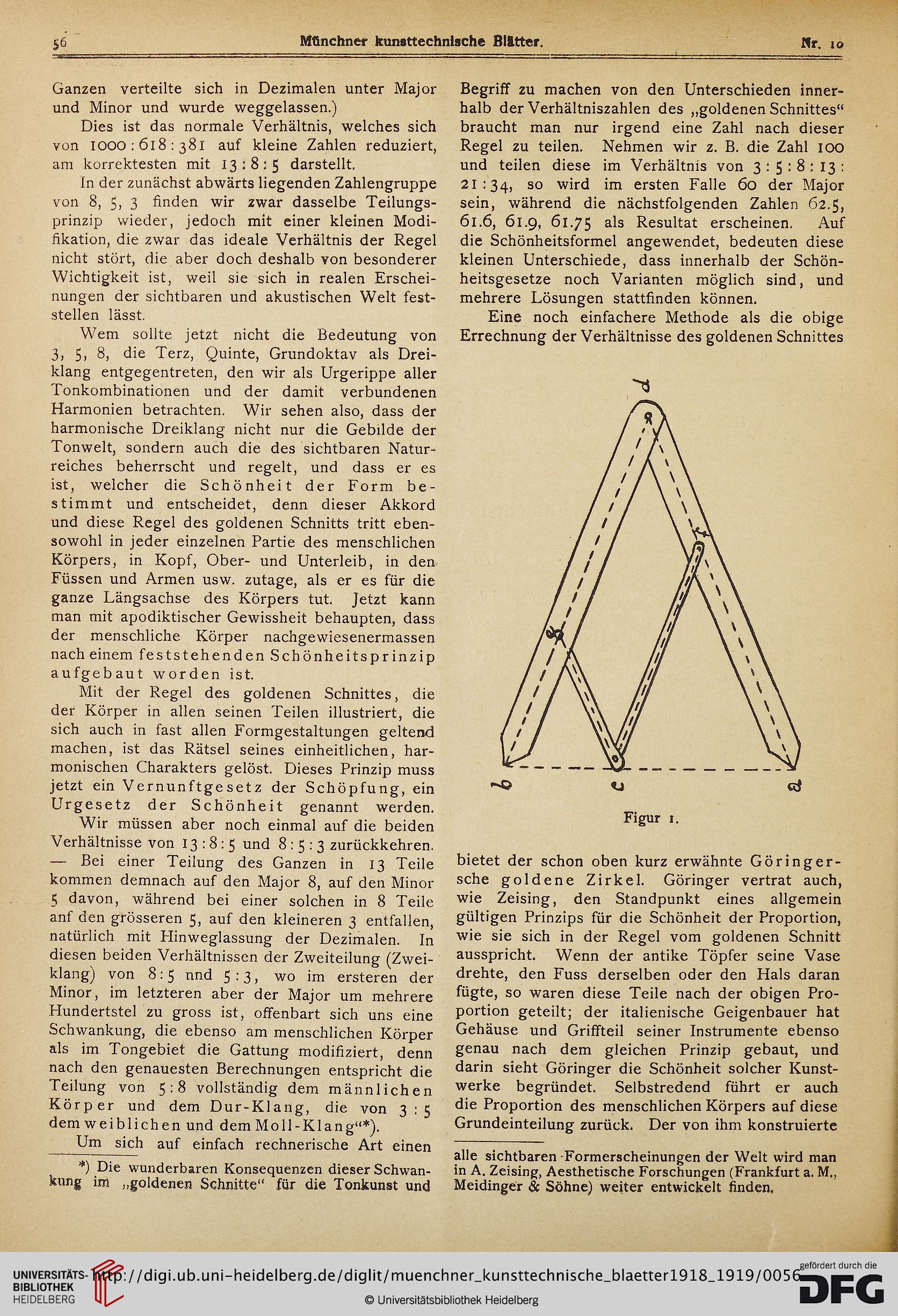

Eine noch einfachere Methode als die obige

Errechnung der Verhältnisse des goldenen Schnittes

"3

bietet der schon oben kurz erwähnte Göringer-

sche goldene Zirkel. Göringer vertrat auch,

wie Zeising, den Standpunkt eines allgemein

gültigen Prinzips für die Schönheit der Proportion,

wie sie sich in der Regel vom goldenen Schnitt

ausspricht. Wenn der antike Töpfer seine Vase

drehte, den Fuss derselben oder den Hals daran

fügte, so waren diese Teile nach der obigen Pro-

portion geteilt; der italienische Geigenbauer hat

Gehäuse und Griffteil seiner Instrumente ebenso

genau nach dem gleichen Prinzip gebaut, und

darin sieht Göringer die Schönheit solcher Kunst-

werke begründet. Selbstredend führt er auch

die Proportion des menschlichen Körpers auf diese

Grundeinteilung zurück. Der von ihm konstruierte

alle sichtbaren Formerscheinungen der Welt wird man

in A. Zeising, Aesthetische Forschungen (Frankfurt a. M.,

Meidinger & Söhne) weiter entwickelt finden.

Kr. io

^6

Ganzen verteilte sich in Dezimaien unter Major

und Minor und wurde weggelassen.)

Dies ist das normale Verhältnis, weiches sich

von 1000:618:381 auf kieine Zahlen reduziert,

am korrektesten mit Iß: 8:$ darsteiit.

in der zunächst abwärts liegenden Zahlengruppe

von 8, ß, ß finden wir zwar dasselbe Teilungs-

prinzip wieder, jedoch mit einer kleinen Modi-

fikation, die zwar das ideale Verhältnis der Regel

nicht stört, die aber doch deshalb von besonderer

Wichtigkeit ist, weil sie sich in realen Erschei-

nungen der sichtbaren und akustischen Welt fest-

stellen lässt.

Wem sollte jetzt nicht die Bedeutung von

ß, $, 8, die Terz, Quinte, Grundoktav als Drei-

klang entgegentreten, den wir als Urgerippe aller

Tonkombinationen und der damit verbundenen

Harmonien betrachten. Wir sehen also, dass der

harmonische Dreiklang nicht nur die Gebilde der

Tonwelt, sondern auch die des sichtbaren Natur-

reiches beherrscht und regelt, und dass er es

ist, welcher die Schönheit der Form be-

stimmt und entscheidet, denn dieser Akkord

und diese Regel des goldenen Schnitts tritt eben-

sowohl in jeder einzelnen Partie des menschlichen

Körpers, in Kopf, Ober- und Unterleib, in den

Füssen und Armen usw. zutage, als er es für die

ganze Längsachse des Körpers tut. Jetzt kann

man mit apodiktischer Gewissheit behaupten, dass

der menschliche Körper nachgewiesenermassen

nach einem feststehenden Schönheitsprinzip

aufgebaut worden ist.

Mit der Regel des goldenen Schnittes, die

der Körper in allen seinen Teilen illustriert, die

sich auch in fast allen Formgestaltungen geltend

machen, ist das Rätsel seines einheitlichen, har-

monischen Charakters gelöst. Dieses Prinzip muss

jetzt ein Vernunftgesetz der Schöpfung, ein

Urgesetz der Schönheit genannt werden.

Wir müssen aber noch einmal auf die beiden

Verhältnisse von Iß : 8 : $ und 8 : $ : ß zurückkehren.

— Bei einer Teilung des Ganzen in iß Teile

kommen demnach auf den Major 8, auf den Minor

$ davon, während bei einer solchen in 8 Teile

anf den grösseren $, auf den kleineren ß entfallen,

natürlich mit Hinweglassung der Dezimalen. In

diesen beiden Verhältnissen der Zweiteilung (Zwei-

klang) von 8: $ und ß:ß, wo im ersteren der

Minor, im letzteren aber der Major um mehrere

Hundertstel zu gross ist, offenbart sich uns eine

Schwankung, die ebenso am menschlichen Körper

als im Tongebiet die Gattung modifiziert, denn

nach den genauesten Berechnungen entspricht die

Teilung von ß:8 vollständig dem männlichen

Körper und dem Dur-Klang, die von ß:$

demweiblichen und demMoll-Klang"*).

Um sich auf einfach rechnerische Art einen

*) Die wunderbaren Konsequenzen dieser Schwan-

kung im „goldenen Schnitte" für die Tonkunst und

Begriff zu machen von den Unterschieden inner-

halb der Verhältniszahlen des „goldenen Schnittes"

braucht man nur irgend eine Zahl nach dieser

Regel zu teilen. Nehmen wir z. B. die Zahl 100

und teilen diese im Verhältnis von 3 : $ : 8 : Iß :

21:34, so wird im ersten Falle 60 der Major

sein, während die nächstfolgenden Zahlen 62.$,

61.6, 61.9, 61.7$ als Resultat erscheinen. Auf

die Schönheitsformel angewendet, bedeuten diese

kleinen Unterschiede, dass innerhalb der Schön-

heitsgesetze noch Varianten möglich sind, und

mehrere Lösungen stattfinden können.

Eine noch einfachere Methode als die obige

Errechnung der Verhältnisse des goldenen Schnittes

"3

bietet der schon oben kurz erwähnte Göringer-

sche goldene Zirkel. Göringer vertrat auch,

wie Zeising, den Standpunkt eines allgemein

gültigen Prinzips für die Schönheit der Proportion,

wie sie sich in der Regel vom goldenen Schnitt

ausspricht. Wenn der antike Töpfer seine Vase

drehte, den Fuss derselben oder den Hals daran

fügte, so waren diese Teile nach der obigen Pro-

portion geteilt; der italienische Geigenbauer hat

Gehäuse und Griffteil seiner Instrumente ebenso

genau nach dem gleichen Prinzip gebaut, und

darin sieht Göringer die Schönheit solcher Kunst-

werke begründet. Selbstredend führt er auch

die Proportion des menschlichen Körpers auf diese

Grundeinteilung zurück. Der von ihm konstruierte

alle sichtbaren Formerscheinungen der Welt wird man

in A. Zeising, Aesthetische Forschungen (Frankfurt a. M.,

Meidinger & Söhne) weiter entwickelt finden.