g. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

345

fecht in Aufnahme zu kommen begann. Das Ge-

schütz, welches im 14. Jahrhundert nach allem, was

darüber bisher bekannt geworden ist, aus einem

kurzen Rohr mit konischer Seele (6—7 mittlere Ka-

liber lang) bestand, war inzwischen weiter entwickelt

worden. Authentischen Aufschluss über den Stand

der damaligen Artillerie in ihren Hauptzügen giebt

ein Manuskript in der königl. Bibliothek in Mün-

chen, welchem M. Berthelot in seinen «Annales de

Chimie et de Physique,1) 6. Serie, tome XXIV. 1891,

einen Artikel: «Pour l’histoire des arts mecaniques

et de rartillerie vers le fin du moyen-äge» widmet.

Das Manuskript besteht aus zwei Teilen, einem

deutschen, der, nach angeführten gleichzeitigen

historischen Ereignissen zu schliessen, um das Jahr

1430 entstanden ist, und einem davon ganz unab-

hängigenitalienischenTeiljderetwa 1445 von Marianus

Jacobus aus Siena verfasst wurde. Beide Teile enthalten

zahlreiche, mit mehr oder weniger Sorgfalt ausge-

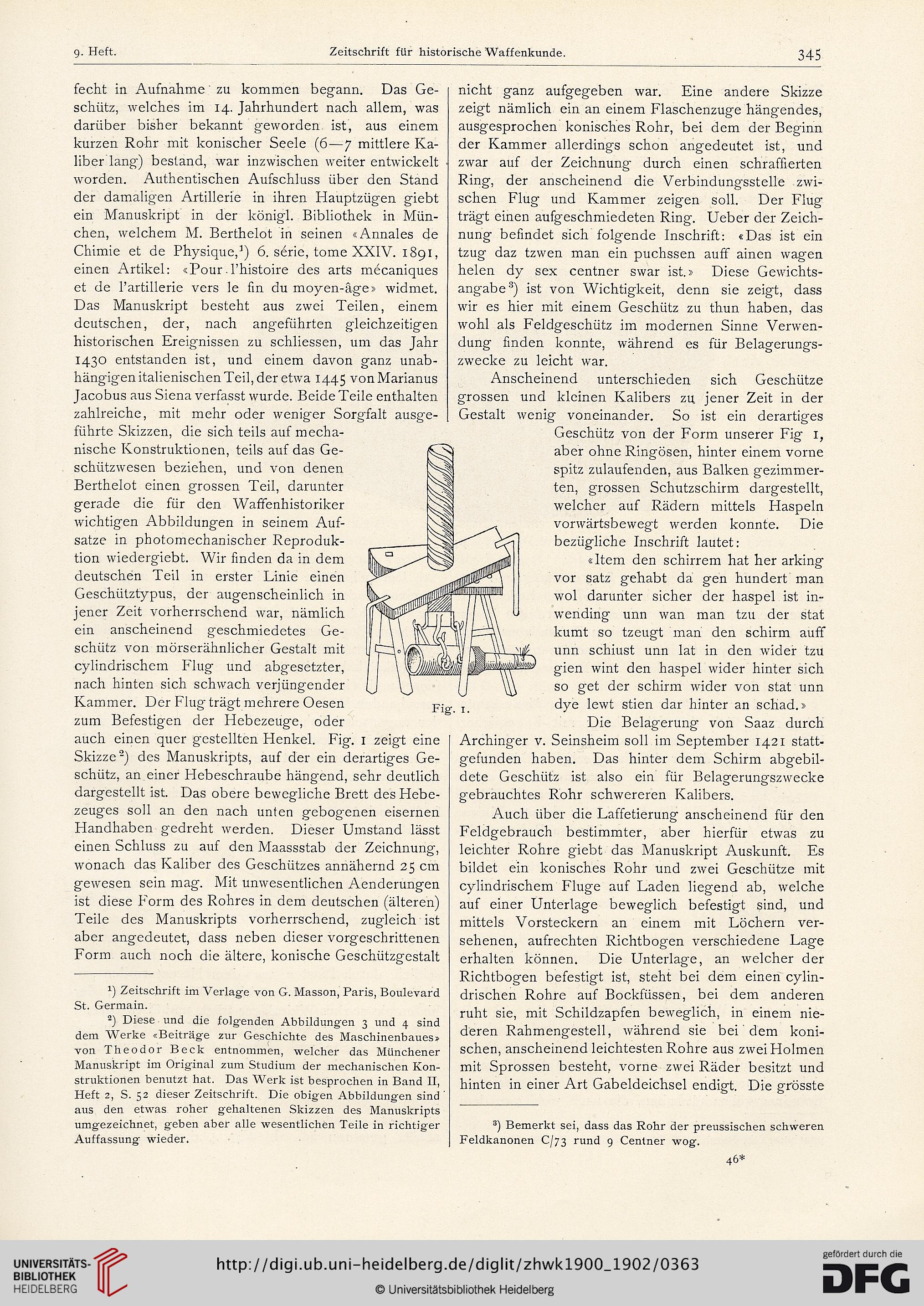

führte Skizzen, die sich teils auf mecha-

nische Konstruktionen, teils auf das Ge-

schützwesen beziehen, und von denen

Berthelot einen grossen Teil, darunter

gerade die für den Waffenhistoriker

wichtigen Abbildungen in seinem Auf-

sätze in photomechanischer Reproduk-

tion wiedergiebt. Wir finden da in dem

deutschen Teil in erster Linie einen

Geschütztypus, der augenscheinlich in

jener Zeit vorherrschend war, nämlich

ein anscheinend geschmiedetes Ge-

schütz von mörserähnlicher Gestalt mit

cylindrischem Flug und abgesetzter,

nach hinten sich schwach verjüngender

Kammer. Der Flug trägt mehrere Oesen

zum Befestigen der Hebezeuge, oder

auch einen quer gestellten Henkel. Fig. 1 zeigt eine

Skizze2 * * * * *) des Manuskripts, auf der ein derartiges Ge-

schütz, an einer Hebeschraube hängend, sehr deutlich

dargestellt ist. Das obere bewegliche Brett des Hebe-

zeuges soll an den nach unten gebogenen eisernen

Handhaben gedreht werden. Dieser Umstand lässt

einen Schluss zu auf den Maassstab der Zeichnung,

wonach das Kaliber des Geschützes annähernd 25 cm

gewesen sein mag. Mit unwesentlichen Aenderungen

ist diese Form des Rohres in dem deutschen (älteren)

Teile des Manuskripts vorherrschend, zugleich ist

aber angedeutet, dass neben dieser vorgeschrittenen

Form auch noch die ältere, konische Geschützgestalt

1) Zeitschrift im Verlage von G. Masson, Paris, Boulevard

St. Germain.

2) Diese und die folgenden Abbildungen 3 und 4 sind

dem Werke «Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues»

von Theodor Beck entnommen, welcher das Münchener

Manuskript im Original zum Studium der mechanischen Kon-

struktionen benutzt hat. Das Werk ist besprochen in Band II,

Heft 2, S. 52 dieser Zeitschrift. Die obigen Abbildungen sind

aus den etwas roher gehaltenen Skizzen des Manuskripts

umgezeichnet, geben aber alle wesentlichen Teile in richtiger

Auffassung wieder.

nicht ganz aufgegeben war. Eine andere Skizze

zeigt nämlich ein an einem Flaschenzuge hängendes,

ausgesprochen konisches Rohr, bei dem der Beginn

der Kammer allerdings schon angedeutet ist, und

zwar auf der Zeichnung durch einen schraffierten

Ring, der anscheinend die Verbindungsstelle zwi-

schen Flug und Kammer zeigen soll. Der Flug

trägt einen aufgeschmiedeten Ring. Ueber der Zeich-

nung befindet sich folgende Inschrift: «Das ist ein

tzug daz tzwen man ein puchssen auff ainen wagen

helen dy sex centner swar ist.» Diese Gewichts-

angabe8) ist von Wichtigkeit, denn sie zeigt, dass

wir es hier mit einem Geschütz zu thun haben, das

wohl als Feldgeschütz im modernen Sinne Verwen-

dung finden konnte, während es für Belagerungs-

zwecke zu leicht war.

Anscheinend unterschieden sich Geschütze

grossen und kleinen Kalibers zu jener Zeit in der

Gestalt wenig voneinander. So ist ein derartiges

Geschütz von der Form unserer Fig 1,

aber ohne Ringösen, hinter einem vorne

spitz zulaufenden, aus Balken gezimmer-

ten, grossen Schutzschirm dargestellt,

welcher auf Rädern mittels Haspeln

vorwärtsbewegt werden konnte. Die

bezügliche Inschrift lautet:

«Item den schirrem hat her arking

vor satz gehabt da gen hundert man

wol darunter sicher der haspel ist in-

wending unn wan man tzu der stat

kumt so tzeugt man den schirm auff

unn schiust unn lat in den wider tzu

gien wint den haspel wider hinter sich

so get der schirm wider von stat unn

dye lewt stien dar hinter an schad.»

Die Belagerung von Saaz durch

Archinger v. Seinsheim soll im September 1421 statt-

gefunden haben. Das hinter dem Schirm abgebil-

dete Geschütz ist also ein für Belagerungszwecke

gebrauchtes Rohr schwereren Kalibers.

Auch über die Laffetierung anscheinend für den

Feldgebrauch bestimmter, aber hierfür etwas zu

leichter Rohre giebt das Manuskript Auskunft. Es

bildet ein konisches Rohr und zwei Geschütze mit

cylindrischem Fluge auf Laden liegend ab, welche

auf einer Unterlage beweglich befestigt sind, und

mittels Vorsteckern an einem mit Löchern ver-

sehenen, aufrechten Richtbogen verschiedene Lage

erhalten können. Die Unterlage, an welcher der

Richtbogen befestigt ist, steht bei dem einen cylin-

drischen Rohre auf Bockfüssen, bei dem anderen

ruht sie, mit Schildzapfen beweglich, in einem nie-

deren Rahmengestell, während sie bei dem koni-

schen, anscheinend leichtesten Rohre aus zwei Holmen

mit Sprossen besteht, vorne zwei Räder besitzt und

hinten in einer Art Gabeldeichsel endigt. Die grösste

3) Bemerkt sei, dass das Rohr der preussischen schweren

Feldkanonen C/73 rund 9 Centner wog\

46*

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

345

fecht in Aufnahme zu kommen begann. Das Ge-

schütz, welches im 14. Jahrhundert nach allem, was

darüber bisher bekannt geworden ist, aus einem

kurzen Rohr mit konischer Seele (6—7 mittlere Ka-

liber lang) bestand, war inzwischen weiter entwickelt

worden. Authentischen Aufschluss über den Stand

der damaligen Artillerie in ihren Hauptzügen giebt

ein Manuskript in der königl. Bibliothek in Mün-

chen, welchem M. Berthelot in seinen «Annales de

Chimie et de Physique,1) 6. Serie, tome XXIV. 1891,

einen Artikel: «Pour l’histoire des arts mecaniques

et de rartillerie vers le fin du moyen-äge» widmet.

Das Manuskript besteht aus zwei Teilen, einem

deutschen, der, nach angeführten gleichzeitigen

historischen Ereignissen zu schliessen, um das Jahr

1430 entstanden ist, und einem davon ganz unab-

hängigenitalienischenTeiljderetwa 1445 von Marianus

Jacobus aus Siena verfasst wurde. Beide Teile enthalten

zahlreiche, mit mehr oder weniger Sorgfalt ausge-

führte Skizzen, die sich teils auf mecha-

nische Konstruktionen, teils auf das Ge-

schützwesen beziehen, und von denen

Berthelot einen grossen Teil, darunter

gerade die für den Waffenhistoriker

wichtigen Abbildungen in seinem Auf-

sätze in photomechanischer Reproduk-

tion wiedergiebt. Wir finden da in dem

deutschen Teil in erster Linie einen

Geschütztypus, der augenscheinlich in

jener Zeit vorherrschend war, nämlich

ein anscheinend geschmiedetes Ge-

schütz von mörserähnlicher Gestalt mit

cylindrischem Flug und abgesetzter,

nach hinten sich schwach verjüngender

Kammer. Der Flug trägt mehrere Oesen

zum Befestigen der Hebezeuge, oder

auch einen quer gestellten Henkel. Fig. 1 zeigt eine

Skizze2 * * * * *) des Manuskripts, auf der ein derartiges Ge-

schütz, an einer Hebeschraube hängend, sehr deutlich

dargestellt ist. Das obere bewegliche Brett des Hebe-

zeuges soll an den nach unten gebogenen eisernen

Handhaben gedreht werden. Dieser Umstand lässt

einen Schluss zu auf den Maassstab der Zeichnung,

wonach das Kaliber des Geschützes annähernd 25 cm

gewesen sein mag. Mit unwesentlichen Aenderungen

ist diese Form des Rohres in dem deutschen (älteren)

Teile des Manuskripts vorherrschend, zugleich ist

aber angedeutet, dass neben dieser vorgeschrittenen

Form auch noch die ältere, konische Geschützgestalt

1) Zeitschrift im Verlage von G. Masson, Paris, Boulevard

St. Germain.

2) Diese und die folgenden Abbildungen 3 und 4 sind

dem Werke «Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues»

von Theodor Beck entnommen, welcher das Münchener

Manuskript im Original zum Studium der mechanischen Kon-

struktionen benutzt hat. Das Werk ist besprochen in Band II,

Heft 2, S. 52 dieser Zeitschrift. Die obigen Abbildungen sind

aus den etwas roher gehaltenen Skizzen des Manuskripts

umgezeichnet, geben aber alle wesentlichen Teile in richtiger

Auffassung wieder.

nicht ganz aufgegeben war. Eine andere Skizze

zeigt nämlich ein an einem Flaschenzuge hängendes,

ausgesprochen konisches Rohr, bei dem der Beginn

der Kammer allerdings schon angedeutet ist, und

zwar auf der Zeichnung durch einen schraffierten

Ring, der anscheinend die Verbindungsstelle zwi-

schen Flug und Kammer zeigen soll. Der Flug

trägt einen aufgeschmiedeten Ring. Ueber der Zeich-

nung befindet sich folgende Inschrift: «Das ist ein

tzug daz tzwen man ein puchssen auff ainen wagen

helen dy sex centner swar ist.» Diese Gewichts-

angabe8) ist von Wichtigkeit, denn sie zeigt, dass

wir es hier mit einem Geschütz zu thun haben, das

wohl als Feldgeschütz im modernen Sinne Verwen-

dung finden konnte, während es für Belagerungs-

zwecke zu leicht war.

Anscheinend unterschieden sich Geschütze

grossen und kleinen Kalibers zu jener Zeit in der

Gestalt wenig voneinander. So ist ein derartiges

Geschütz von der Form unserer Fig 1,

aber ohne Ringösen, hinter einem vorne

spitz zulaufenden, aus Balken gezimmer-

ten, grossen Schutzschirm dargestellt,

welcher auf Rädern mittels Haspeln

vorwärtsbewegt werden konnte. Die

bezügliche Inschrift lautet:

«Item den schirrem hat her arking

vor satz gehabt da gen hundert man

wol darunter sicher der haspel ist in-

wending unn wan man tzu der stat

kumt so tzeugt man den schirm auff

unn schiust unn lat in den wider tzu

gien wint den haspel wider hinter sich

so get der schirm wider von stat unn

dye lewt stien dar hinter an schad.»

Die Belagerung von Saaz durch

Archinger v. Seinsheim soll im September 1421 statt-

gefunden haben. Das hinter dem Schirm abgebil-

dete Geschütz ist also ein für Belagerungszwecke

gebrauchtes Rohr schwereren Kalibers.

Auch über die Laffetierung anscheinend für den

Feldgebrauch bestimmter, aber hierfür etwas zu

leichter Rohre giebt das Manuskript Auskunft. Es

bildet ein konisches Rohr und zwei Geschütze mit

cylindrischem Fluge auf Laden liegend ab, welche

auf einer Unterlage beweglich befestigt sind, und

mittels Vorsteckern an einem mit Löchern ver-

sehenen, aufrechten Richtbogen verschiedene Lage

erhalten können. Die Unterlage, an welcher der

Richtbogen befestigt ist, steht bei dem einen cylin-

drischen Rohre auf Bockfüssen, bei dem anderen

ruht sie, mit Schildzapfen beweglich, in einem nie-

deren Rahmengestell, während sie bei dem koni-

schen, anscheinend leichtesten Rohre aus zwei Holmen

mit Sprossen besteht, vorne zwei Räder besitzt und

hinten in einer Art Gabeldeichsel endigt. Die grösste

3) Bemerkt sei, dass das Rohr der preussischen schweren

Feldkanonen C/73 rund 9 Centner wog\

46*