35°

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Bänd.

VI. Gedächtnistafel 'in der St: Johanniskirche zu Thorn.

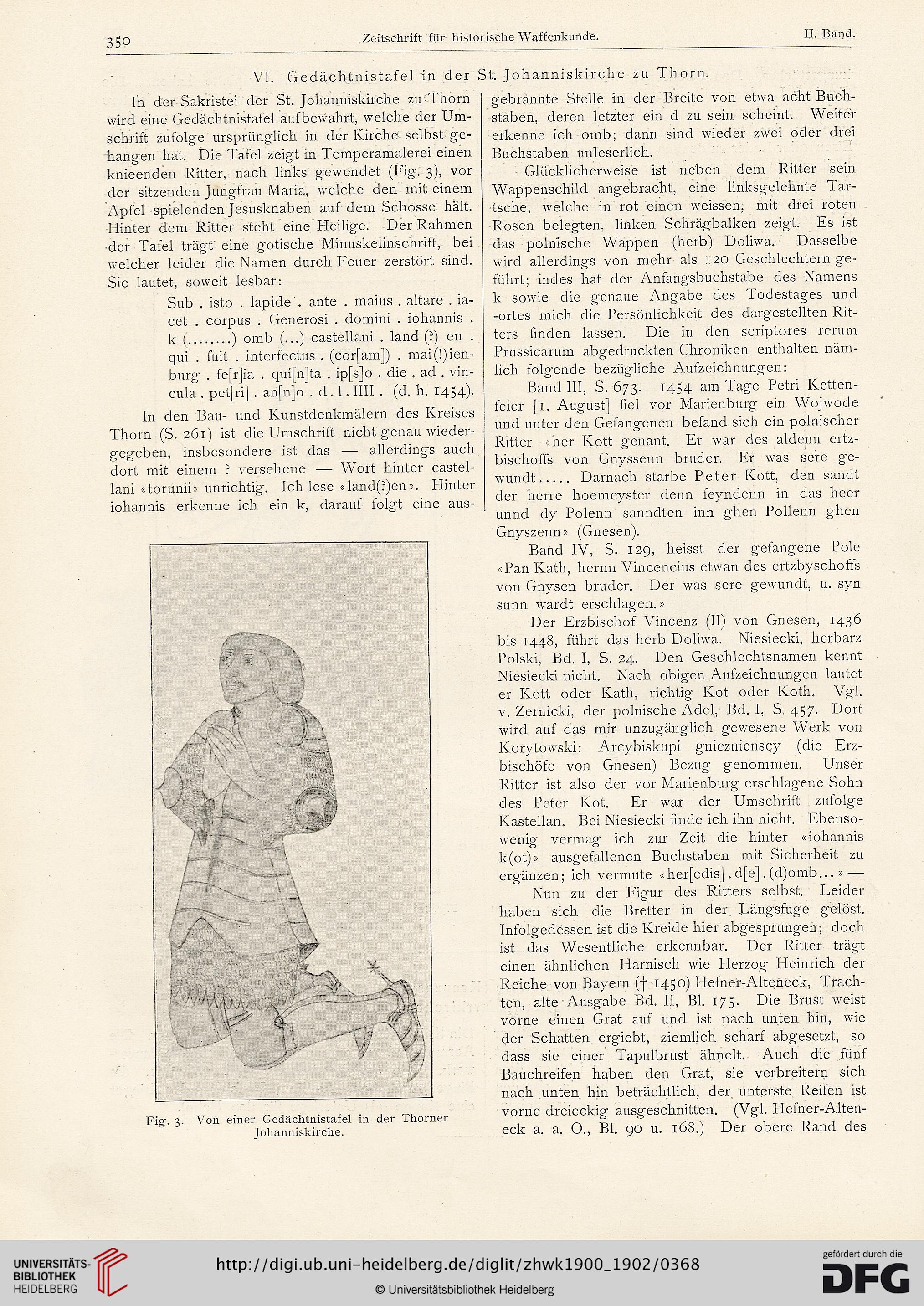

In der Sakristei der St. Johanniskirche zu Thorn

wird eine Gedächtnistafel aufbewahrt, welche der Um-

schrift zufolge ursprünglich in der Kirche- selbst ge-

hangen hat. Die Tafel zeigt in Temperamalerei einen

knieenden Ritter, nach links gewendet (Fig. 3), vor

der sitzenden Jungfrau Maria, welche den mit einem

Apfel spielenden Jesusknaben auf dem Schosse hält.

Hinter dem Ritter steht eine Heilige. Der Rahmen

der Tafel trägt' eine gotische Minuskelinschrift, bei

welcher leider die Namen durch Feuer zerstört sind.

Sie lautet, soweit lesbar:

Sub . isto . lapide . ante . maius . altare . ia-

cet . corpus . Generosi . domini . iohannis .

k (.) omb (...) castellani . land (?) en .

qui . fuit . interfectus . (cor[am]) . mai(!)ien-

burg . fe[r]ia . qui[n]ta . ip[s]o . die . ad . vin-

cula . pct[ri] . an[n]o . d . 1. IIII . (d. h. 1454).

In den Bau- und Kunstdenkmälern des Kreises

Thorn (S. 261) ist die Umschrift nicht genau wieder-

gegeben, insbesondere ist das -— allerdings auch

dort mit einem ? versehene —- Wort hinter castel-

lani «torunii» unrichtig. Ich lese «land(?)en». Hinter

iohannis erkenne ich ein k, darauf folgt eine aus-

Fig-- 3- Von einer Gedächtnistafel in der Thorner

Johanniskirche.

gebrannte Stelle in der Breite von etwa acht Buch-

staben, deren letzter ein d zu sein scheint. Weiter

erkenne ich omb; dann sind wieder zwei oder drei

Buchstaben unleserlich.

Glücklicherweise ist neben dem Ritter sein

Wappenschild angebracht, eine linksgelehnte Tar-

tsche, welche in rot einen weissen, mit drei roten

Rosen belegten, linken Schrägbalken zeigt. Es ist

das polnische Wappen (herb) Doliwa. Dasselbe

wird allerdings von mehr als 120 Geschlechtern ge-

o o

führt; indes hat der Anfangsbuchstabe des Namens

k sowie die genaue Angabe des Todestages und

-ortes mich die Persönlichkeit des dargcstellten Rit-

ters finden lassen. Die in den scriptores rcrum

Prussicarum abgedruckten Chroniken enthalten näm-

lich folgende bezügliche Aufzeichnungen:

Band III, S. 673. 1454 am Tage Petri Ketten-

feier [1. August] fiel vor Marienburg ein Wojwode

und unter den Gefangenen befand sich ein polnischer

Ritter «her Kott genant. Er war des aldenn ertz-

bischoffs von Gnyssenn bruder. Er was scre ge-

wundt. Darnach starbe Peter Kott, den sandt

der herre hoemeyster denn feyndenn in das heer

unnd dy Polenn sanndten inn ghen Pollenn ghen

Gnyszenn» (Gnesen).

Band IV, S. 129, heisst der gefangene Pole

«Pan Kath, hernn Vincencius etwan des ertzbyschoffs

von Gnysen bruder. Der was sere gewundt, u. syn

sunn wardt erschlagen.»

Der Erzbischof Vincenz (II) von Gnesen, 1436

bis 1448, führt das herb Doliwa. Niesiecki, herbarz

Polski, Bd. I, S. 24. Den Geschlechtsnamen kennt

Niesiecki nicht. Nach obigen Aufzeichnungen lautet

er Kott oder Kath, richtig Kot oder lvoth. Vgl.

v. Zernicki, der polnische Adel, Bd. I, S. 457. Dort

wird auf das mir unzugänglich gewesene Werk von

Korytowski: Arcybiskupi gniezniensqy (die Erz-

bischöfe von Gnesen) Bezug genommen. Unser

Ritter ist also der vor Marienburg erschlagene Sohn

des Peter Kot. Er war der Umschrift zufolge

Kastellan. Bei Niesiecki finde ich ihn nicht. Ebenso-

wenig vermag ich zur Zeit die hinter «iohannis

•k(ot)> ausgefallenen Buchstaben mit Sicherheit zu

ergänzen; ich vermute «her[edis]. d[e]. (d)omb... » —

Nun zu der Figur des Ritters selbst. Leider

haben sich die Bretter in dep Längsfuge gelöst.

Infolgedessen ist die Kreide hier abgesprungen; doch

ist das Wesentliche erkennbar. Der Ritter trägt

einen ähnlichen Flämisch wie Fierzog Fleinrich der

Reiche von Bayern (f 1450) Flefner-Alteneck, Trach-

ten, alte Ausgabe Bd. II, Bl. 175. Die Brust weist

vorne einen Grat auf und ist nach unten hin, wie

der Schatten ergiebt, ziemlich scharf abgesetzt, so

dass sie einer Tapulbrust ähnelt. Auch die fünf

Bauchreifen haben den Grat, sie verbreitern sich

nach unten hin beträchtlich, der unterste Reifen ist

vorne dreieckig ausgeschnitten. (Vgl. Hefner-Alten-

eck a. a. 0., Bl. 90 u. 168.) Der obere Rand des

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

II. Bänd.

VI. Gedächtnistafel 'in der St: Johanniskirche zu Thorn.

In der Sakristei der St. Johanniskirche zu Thorn

wird eine Gedächtnistafel aufbewahrt, welche der Um-

schrift zufolge ursprünglich in der Kirche- selbst ge-

hangen hat. Die Tafel zeigt in Temperamalerei einen

knieenden Ritter, nach links gewendet (Fig. 3), vor

der sitzenden Jungfrau Maria, welche den mit einem

Apfel spielenden Jesusknaben auf dem Schosse hält.

Hinter dem Ritter steht eine Heilige. Der Rahmen

der Tafel trägt' eine gotische Minuskelinschrift, bei

welcher leider die Namen durch Feuer zerstört sind.

Sie lautet, soweit lesbar:

Sub . isto . lapide . ante . maius . altare . ia-

cet . corpus . Generosi . domini . iohannis .

k (.) omb (...) castellani . land (?) en .

qui . fuit . interfectus . (cor[am]) . mai(!)ien-

burg . fe[r]ia . qui[n]ta . ip[s]o . die . ad . vin-

cula . pct[ri] . an[n]o . d . 1. IIII . (d. h. 1454).

In den Bau- und Kunstdenkmälern des Kreises

Thorn (S. 261) ist die Umschrift nicht genau wieder-

gegeben, insbesondere ist das -— allerdings auch

dort mit einem ? versehene —- Wort hinter castel-

lani «torunii» unrichtig. Ich lese «land(?)en». Hinter

iohannis erkenne ich ein k, darauf folgt eine aus-

Fig-- 3- Von einer Gedächtnistafel in der Thorner

Johanniskirche.

gebrannte Stelle in der Breite von etwa acht Buch-

staben, deren letzter ein d zu sein scheint. Weiter

erkenne ich omb; dann sind wieder zwei oder drei

Buchstaben unleserlich.

Glücklicherweise ist neben dem Ritter sein

Wappenschild angebracht, eine linksgelehnte Tar-

tsche, welche in rot einen weissen, mit drei roten

Rosen belegten, linken Schrägbalken zeigt. Es ist

das polnische Wappen (herb) Doliwa. Dasselbe

wird allerdings von mehr als 120 Geschlechtern ge-

o o

führt; indes hat der Anfangsbuchstabe des Namens

k sowie die genaue Angabe des Todestages und

-ortes mich die Persönlichkeit des dargcstellten Rit-

ters finden lassen. Die in den scriptores rcrum

Prussicarum abgedruckten Chroniken enthalten näm-

lich folgende bezügliche Aufzeichnungen:

Band III, S. 673. 1454 am Tage Petri Ketten-

feier [1. August] fiel vor Marienburg ein Wojwode

und unter den Gefangenen befand sich ein polnischer

Ritter «her Kott genant. Er war des aldenn ertz-

bischoffs von Gnyssenn bruder. Er was scre ge-

wundt. Darnach starbe Peter Kott, den sandt

der herre hoemeyster denn feyndenn in das heer

unnd dy Polenn sanndten inn ghen Pollenn ghen

Gnyszenn» (Gnesen).

Band IV, S. 129, heisst der gefangene Pole

«Pan Kath, hernn Vincencius etwan des ertzbyschoffs

von Gnysen bruder. Der was sere gewundt, u. syn

sunn wardt erschlagen.»

Der Erzbischof Vincenz (II) von Gnesen, 1436

bis 1448, führt das herb Doliwa. Niesiecki, herbarz

Polski, Bd. I, S. 24. Den Geschlechtsnamen kennt

Niesiecki nicht. Nach obigen Aufzeichnungen lautet

er Kott oder Kath, richtig Kot oder lvoth. Vgl.

v. Zernicki, der polnische Adel, Bd. I, S. 457. Dort

wird auf das mir unzugänglich gewesene Werk von

Korytowski: Arcybiskupi gniezniensqy (die Erz-

bischöfe von Gnesen) Bezug genommen. Unser

Ritter ist also der vor Marienburg erschlagene Sohn

des Peter Kot. Er war der Umschrift zufolge

Kastellan. Bei Niesiecki finde ich ihn nicht. Ebenso-

wenig vermag ich zur Zeit die hinter «iohannis

•k(ot)> ausgefallenen Buchstaben mit Sicherheit zu

ergänzen; ich vermute «her[edis]. d[e]. (d)omb... » —

Nun zu der Figur des Ritters selbst. Leider

haben sich die Bretter in dep Längsfuge gelöst.

Infolgedessen ist die Kreide hier abgesprungen; doch

ist das Wesentliche erkennbar. Der Ritter trägt

einen ähnlichen Flämisch wie Fierzog Fleinrich der

Reiche von Bayern (f 1450) Flefner-Alteneck, Trach-

ten, alte Ausgabe Bd. II, Bl. 175. Die Brust weist

vorne einen Grat auf und ist nach unten hin, wie

der Schatten ergiebt, ziemlich scharf abgesetzt, so

dass sie einer Tapulbrust ähnelt. Auch die fünf

Bauchreifen haben den Grat, sie verbreitern sich

nach unten hin beträchtlich, der unterste Reifen ist

vorne dreieckig ausgeschnitten. (Vgl. Hefner-Alten-

eck a. a. 0., Bl. 90 u. 168.) Der obere Rand des