Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0199

DOI Heft:

6. Heft

DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Die Lazarusschnelle des Jan Emens

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0199

Die Lazarusschnelle des Jan Emens

183

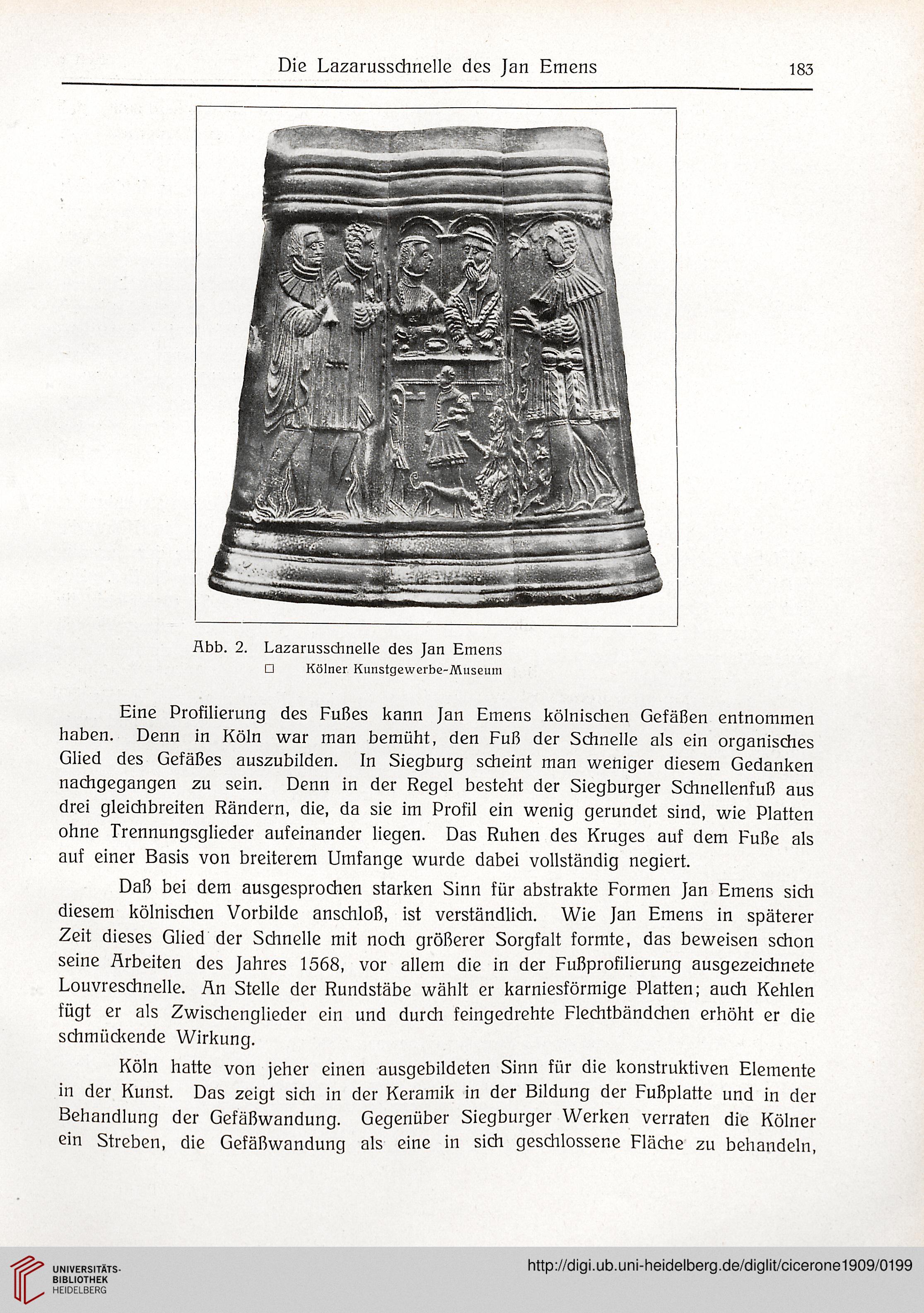

Äbb. 2. Lazarussdinelle des Jan Emens

□ Kölner Kunstgewerbe-Museum

Eine Profilierung des Fußes kann Jan Emens kölnischen Gefäßen entnommen

haben. Denn in Köln war man bemüht, den Fuß der Schnelle als ein organisches

Glied des Gefäßes auszubilden. In Siegburg scheint man weniger diesem Gedanken

nachgegangen zu sein. Denn in der Regel besteht der Siegburger Schnellenfuß aus

drei gleichbreiten Rändern, die, da sie im Profil ein wenig gerundet sind, wie Platten

ohne Trennungsglieder aufeinander liegen. Das Ruhen des Kruges auf dem Fuße als

auf einer Basis von breiterem Umfange wurde dabei vollständig negiert.

Daß bei dem ausgesprochen starken Sinn für abstrakte Formen Jan Emens sich

diesem kölnischen Vorbilde anschloß, ist verständlich. Wie Jan Emens in späterer

Zeit dieses Glied der Schnelle mit noch größerer Sorgfalt formte, das beweisen schon

seine Arbeiten des Jahres 1568, vor allem die in der Fußprofilierung ausgezeichnete

Louvreschnelle. An Stelle der Rundstäbe wählt er karniesförmige Platten; auch Kehlen

fügt er als Zwischenglieder ein und durch feingedrehte Flechtbändchen erhöht er die

schmückende Wirkung.

Köln hatte von jeher einen ausgebildeten Sinn für die konstruktiven Elemente

in der Kunst. Das zeigt sich in der Keramik in der Bildung der Fußplatte und in der

Behandlung der Gefäßwandung. Gegenüber Siegburger Werken verraten die Kölner

ein Streben, die Gefäßwandung als eine in sich geschlossene Fläche zu behandeln,

183

Äbb. 2. Lazarussdinelle des Jan Emens

□ Kölner Kunstgewerbe-Museum

Eine Profilierung des Fußes kann Jan Emens kölnischen Gefäßen entnommen

haben. Denn in Köln war man bemüht, den Fuß der Schnelle als ein organisches

Glied des Gefäßes auszubilden. In Siegburg scheint man weniger diesem Gedanken

nachgegangen zu sein. Denn in der Regel besteht der Siegburger Schnellenfuß aus

drei gleichbreiten Rändern, die, da sie im Profil ein wenig gerundet sind, wie Platten

ohne Trennungsglieder aufeinander liegen. Das Ruhen des Kruges auf dem Fuße als

auf einer Basis von breiterem Umfange wurde dabei vollständig negiert.

Daß bei dem ausgesprochen starken Sinn für abstrakte Formen Jan Emens sich

diesem kölnischen Vorbilde anschloß, ist verständlich. Wie Jan Emens in späterer

Zeit dieses Glied der Schnelle mit noch größerer Sorgfalt formte, das beweisen schon

seine Arbeiten des Jahres 1568, vor allem die in der Fußprofilierung ausgezeichnete

Louvreschnelle. An Stelle der Rundstäbe wählt er karniesförmige Platten; auch Kehlen

fügt er als Zwischenglieder ein und durch feingedrehte Flechtbändchen erhöht er die

schmückende Wirkung.

Köln hatte von jeher einen ausgebildeten Sinn für die konstruktiven Elemente

in der Kunst. Das zeigt sich in der Keramik in der Bildung der Fußplatte und in der

Behandlung der Gefäßwandung. Gegenüber Siegburger Werken verraten die Kölner

ein Streben, die Gefäßwandung als eine in sich geschlossene Fläche zu behandeln,