Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0368

DOI Heft:

11. Heft

DOI Artikel:Zimmermann, Ernst: Rheinisches Steinzeug

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0368

352

Der Cicerone

Heft 11

formen der Gefäße und ihren Teilen sich haben anpassen müssen, daß sie nur von den

Verfertigern jener Gefäße selber hergestellt werden konnten. Gleichzeitig aber wird die

frühere Feststellung, die in erster Linie zu der Annahme besonderer Formschneider

geführt hatte, nämlich daß an den Schmuckformen vieler Gefäße sich Namen und

Monogramme finden, die auf keinen der

in den Zunftrollen erwähnten Meister zu-

rückzuführen sind, durch den Beweis ent-

wertet, daß damals einerseits auch die

Besteller, die Händler ihren Namen an

diesen Arbeiten anbringen ließen, andrer-

seits auch die Werkleute in den Werk-

stätten derartige Hohlformen schnitten.

Und so bleibt in der Tat kein Grund vor-

handen, die bisherige Trennung zwischen

Töpfern und Formschneidern ferner auf-

recht zu erhalten, so daß dies Kapitel vor-

läufig für geschlossen betrachtet werden

kann.

Von größter Bedeutung ist weiterhin,

was Falke über die künstlerische Entwick-

lung sagt, die das rheinische Steinzeug

in den vier Jahrhunderten, durch die wir

es deutlich verfolgen können, genommen

hat, ferner über den Anteil, den hieran

jeder der Fabrikationsorte gehabt, über

ihre Beziehungen unter einander und vor

allem auch über die Persönlichkeiten, die

hierbei führende Stellungen eingenommen

haben. Hier ist, was Falke sagt, so ziem-

lich alles neu, aber trefflich begründet.

Das ganze Verhältnis der einzelnen Fabriken

zu einander erscheint aber darnach gegen-

über dem, was man in dieser Beziehung

bisher geglaubt, umgestürzt, und einige

wenige wirklich bedeutende Persönlich-

keiten sind gleichzeitig an die Spitze dieser

ganzen Bestrebungen getreten, die künftig unbedingt mitgenannt werden müssen, wo

immer von den hervorragenden Kunsthandwerkern der deutschen Renaissance die

Rede sein wird.

An die Spitze der ganzen künstlerischen Entwicklung hat man von nun an

Köln zu stellen, den kulturellen Mittelpunkt des ganzen Rheingebietes, mit ihm ver-

bunden vielleicht noch das nur etwa eine Stunde von dieser Stadt entfernte Dorf

Frechen, das mit ihr auf diesem Gebiete von Anfang an in engster Beziehung stand,

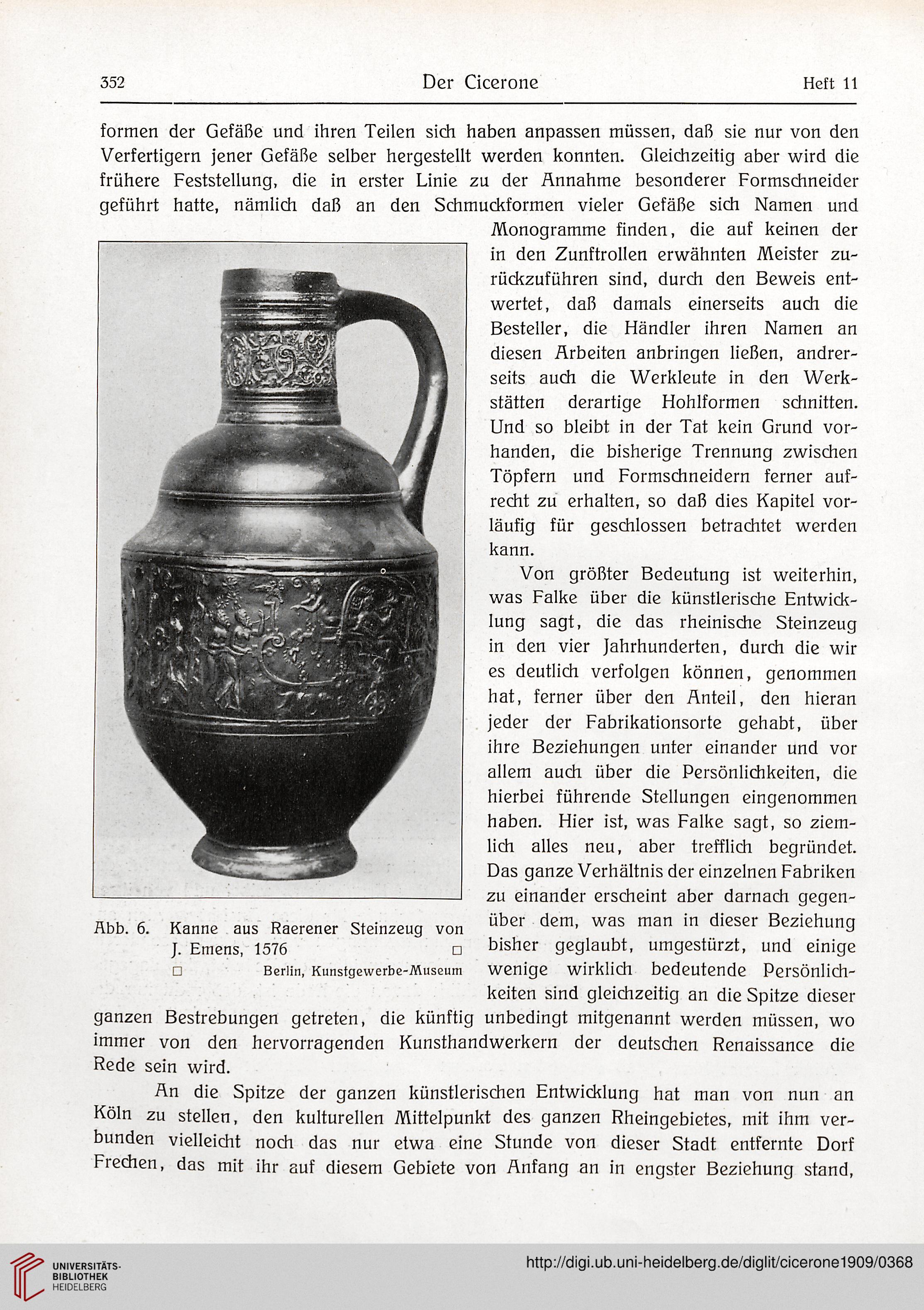

Abb. 6.

Kanne aus Raerener Steinzeug von

J. Emens, 1576 □

□ Berlin, Kunstgewerbe-Museum

Der Cicerone

Heft 11

formen der Gefäße und ihren Teilen sich haben anpassen müssen, daß sie nur von den

Verfertigern jener Gefäße selber hergestellt werden konnten. Gleichzeitig aber wird die

frühere Feststellung, die in erster Linie zu der Annahme besonderer Formschneider

geführt hatte, nämlich daß an den Schmuckformen vieler Gefäße sich Namen und

Monogramme finden, die auf keinen der

in den Zunftrollen erwähnten Meister zu-

rückzuführen sind, durch den Beweis ent-

wertet, daß damals einerseits auch die

Besteller, die Händler ihren Namen an

diesen Arbeiten anbringen ließen, andrer-

seits auch die Werkleute in den Werk-

stätten derartige Hohlformen schnitten.

Und so bleibt in der Tat kein Grund vor-

handen, die bisherige Trennung zwischen

Töpfern und Formschneidern ferner auf-

recht zu erhalten, so daß dies Kapitel vor-

läufig für geschlossen betrachtet werden

kann.

Von größter Bedeutung ist weiterhin,

was Falke über die künstlerische Entwick-

lung sagt, die das rheinische Steinzeug

in den vier Jahrhunderten, durch die wir

es deutlich verfolgen können, genommen

hat, ferner über den Anteil, den hieran

jeder der Fabrikationsorte gehabt, über

ihre Beziehungen unter einander und vor

allem auch über die Persönlichkeiten, die

hierbei führende Stellungen eingenommen

haben. Hier ist, was Falke sagt, so ziem-

lich alles neu, aber trefflich begründet.

Das ganze Verhältnis der einzelnen Fabriken

zu einander erscheint aber darnach gegen-

über dem, was man in dieser Beziehung

bisher geglaubt, umgestürzt, und einige

wenige wirklich bedeutende Persönlich-

keiten sind gleichzeitig an die Spitze dieser

ganzen Bestrebungen getreten, die künftig unbedingt mitgenannt werden müssen, wo

immer von den hervorragenden Kunsthandwerkern der deutschen Renaissance die

Rede sein wird.

An die Spitze der ganzen künstlerischen Entwicklung hat man von nun an

Köln zu stellen, den kulturellen Mittelpunkt des ganzen Rheingebietes, mit ihm ver-

bunden vielleicht noch das nur etwa eine Stunde von dieser Stadt entfernte Dorf

Frechen, das mit ihr auf diesem Gebiete von Anfang an in engster Beziehung stand,

Abb. 6.

Kanne aus Raerener Steinzeug von

J. Emens, 1576 □

□ Berlin, Kunstgewerbe-Museum