Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0371

DOI Heft:

11. Heft

DOI Artikel:Zimmermann, Ernst: Rheinisches Steinzeug

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0371

Rheinisches Steinzeug

355

kobaltblauen Farbe den ersten, wenn auch schüchternen Anfang macht. Kein Töpfer

der Rheinlande hat wohl so viel alte und zugleich so viel neue Formen verwandt

(Abb. 3). Nach ihm ist es dann erst wieder Christian Knütgen, als Vertreter der

Spätrenaissance, der eine wirklich neue Entwicklung bringt und das Siegburger Stein-

zeug zu seinem Höhepunkte führt: in ihm hat gerade das, was immer das Besondere

des Siegburger Steinzeugs gegenüber dem übrigen rheinischen gewesen ist, seine

Zierlichkeit und Sauberkeit sowohl in der

Relief- wie in der allgemeinen Formbildung

seinen schönsten Ausdruck gefunden (Abb. 4).

Dann aber hat hier der dreißigjährige

Krieg alles zerstört. Inzwischen jedoch

waren bereits schon lange zwei neue Be-

zirke, in denen die Steinzeugindustrie gleich-

falls schon lange ihren Sitz hatte, zur

Kunst übergegangen, Raeren mit seiner Um-

gebung und der Westerwald um Höhr und

Grenzhausen, ja einer davon, der um Raeren

hatte bereits auf diesem Gebiete das künst-

lerisch Höchste erreicht, was dieser Industrie

überhaupt hier am Rhein beschieden sein

sollte.

Zunächst hatte freilich auch in Raeren

Unfreiheit geherrscht; anfangs war Sieg-

burg, dann Köln hier nachgeahmt worden.

Dann aber war in der zweiten Hälfte des

XVI. Jahrhunderts in Jan Emens der be-

deutendste Meister gekommen, den die

ganze rheinische Krugbäckerei gekannt hat,

der von Jahr zu Jahr in unablässigem

Streben nach immer neuen Formen, nach

immer neuen Schmuckweisen gestrebt hat,

die dann bald mehr oder weniger das All-

gemeingut seiner Zeit geworden sind. Vor

allem aber hat er die Ausbildung der Grundformen im Auge gehabt. Er ist hierbei

der erste gewesen, der, wie seine bekannten Riesenkannen bekunden, fast allein schon

durch die Grundformen seine Erzeugnisse zu wirken versucht (Abb. 6). Später ist

er dann freilich ganz besonders eifrig auf die Ausbildung des Reliefschmuckes aus-

gegangen und schließlich auch auf diesem Gebiete der bedeutendste Steinzeugtöpfer

Deutschlands geworden. Schließlich ist er auch der erste gewesen, der das graue

Raerener Steinzeug mit der Blaumalerei verband. Neben Emens hat dann nach-

weisbar nur noch die Familie der Mennicken hier eine bedeutende Rolle gespielt,

unter denen freilich nur der früheste Vertreter derselben, Baldem Mennicken, neben

. Emens zu bestehen vermag (Abb. 7).

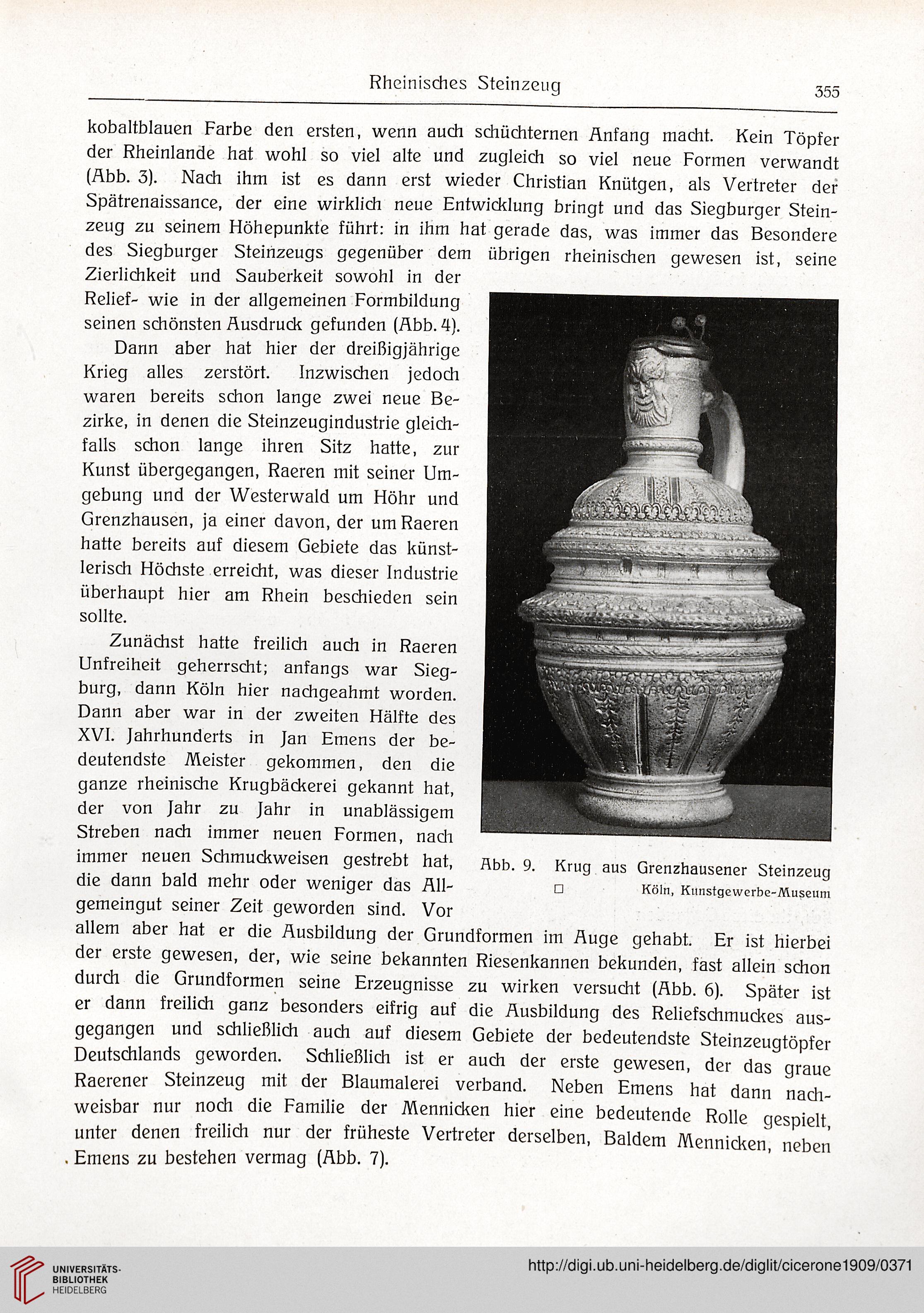

Äbb. 9. Krug aus Grenzhausener Steinzeug

□ Köln, Kunstgewerbe-Äluseum

355

kobaltblauen Farbe den ersten, wenn auch schüchternen Anfang macht. Kein Töpfer

der Rheinlande hat wohl so viel alte und zugleich so viel neue Formen verwandt

(Abb. 3). Nach ihm ist es dann erst wieder Christian Knütgen, als Vertreter der

Spätrenaissance, der eine wirklich neue Entwicklung bringt und das Siegburger Stein-

zeug zu seinem Höhepunkte führt: in ihm hat gerade das, was immer das Besondere

des Siegburger Steinzeugs gegenüber dem übrigen rheinischen gewesen ist, seine

Zierlichkeit und Sauberkeit sowohl in der

Relief- wie in der allgemeinen Formbildung

seinen schönsten Ausdruck gefunden (Abb. 4).

Dann aber hat hier der dreißigjährige

Krieg alles zerstört. Inzwischen jedoch

waren bereits schon lange zwei neue Be-

zirke, in denen die Steinzeugindustrie gleich-

falls schon lange ihren Sitz hatte, zur

Kunst übergegangen, Raeren mit seiner Um-

gebung und der Westerwald um Höhr und

Grenzhausen, ja einer davon, der um Raeren

hatte bereits auf diesem Gebiete das künst-

lerisch Höchste erreicht, was dieser Industrie

überhaupt hier am Rhein beschieden sein

sollte.

Zunächst hatte freilich auch in Raeren

Unfreiheit geherrscht; anfangs war Sieg-

burg, dann Köln hier nachgeahmt worden.

Dann aber war in der zweiten Hälfte des

XVI. Jahrhunderts in Jan Emens der be-

deutendste Meister gekommen, den die

ganze rheinische Krugbäckerei gekannt hat,

der von Jahr zu Jahr in unablässigem

Streben nach immer neuen Formen, nach

immer neuen Schmuckweisen gestrebt hat,

die dann bald mehr oder weniger das All-

gemeingut seiner Zeit geworden sind. Vor

allem aber hat er die Ausbildung der Grundformen im Auge gehabt. Er ist hierbei

der erste gewesen, der, wie seine bekannten Riesenkannen bekunden, fast allein schon

durch die Grundformen seine Erzeugnisse zu wirken versucht (Abb. 6). Später ist

er dann freilich ganz besonders eifrig auf die Ausbildung des Reliefschmuckes aus-

gegangen und schließlich auch auf diesem Gebiete der bedeutendste Steinzeugtöpfer

Deutschlands geworden. Schließlich ist er auch der erste gewesen, der das graue

Raerener Steinzeug mit der Blaumalerei verband. Neben Emens hat dann nach-

weisbar nur noch die Familie der Mennicken hier eine bedeutende Rolle gespielt,

unter denen freilich nur der früheste Vertreter derselben, Baldem Mennicken, neben

. Emens zu bestehen vermag (Abb. 7).

Äbb. 9. Krug aus Grenzhausener Steinzeug

□ Köln, Kunstgewerbe-Äluseum