Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0372

DOI Heft:

11. Heft

DOI Artikel:Zimmermann, Ernst: Rheinisches Steinzeug

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0372

356

Der Cicerone

lieft 11

Gegenüber diesen letzteren Fabrikationsorten tritt dann der Westerwald in

künstlerischer Beziehung ziemlich zurück. Nicht nur zieht in den auch hier sehr alten

Steinzeugbetrieb die Kunst erst erstaunlich spät ein — es ist dies erst um die Wende

des XVI. Jahrhunderts geschehen — es ward dies auch lediglich durch fremde Zu-

zügler, nicht durch das eigene Land bewirkt. Kein geringerer als der Siegburger

Töpfer Änno Knütgen begibt sich um diese Zeit mit seinen Söhnen hierher und

setzt sich in Höhr fest; in Grenzhausen dagegen sind es Mitglieder der Raerener

Familie Mennicken, die hier die Kunst überbringen, und so mischen sich hier an-

fangs Siegburger und Raerener Elemente, bis letztere schließlich überwiegen. Ganz

andere Arbeiten und weit zahlreichere und bessere muß man daher jetzt, wo man

die Übersiedlung dieser fremden Meister in das Westerwälder Gebiet festgestellt hat,

diesem zuschreiben, wobei man in erster Linie von den hier gemachten Scherben-

funden auszugehen hat

(Abb. 8 und 9). Wirk-

lich Neues und Besse-

res, als in den anderen

Bezirken, ist freilich

hier zunächst nicht ent-

standen, nur daß, wie

es fast selbstverständ-

lich ist, die Relief-

zieraten sich mit dem

Vorrücken der Zeit

mehr und mehr dem

Barockstil zuwandten.

Wichtig jedoch war,

daß in diesen entlege-

nen Gebirgsgegenden

allein sich die Stein-

zeugtöpferei bis in

unsere Zeit erhalten

hat, und hier schließ-

lich, da diese Gegenden

so abgelegen waren,

zu einer, wie hier

richtig gesagt wird,

den großen allgemeinen

Weltströmungen der

Kunst sich ihre Kunst

auf eigene Faust sucht.

So entsteht hier die

in diesem Werke wohl

etwas zu knapp ge-

haltene, doch so inter-

essante Periode der

blau bemalten, geritzten

und rhythmisch rein

ornamental belegten

Steinzeuge, die von

einem so merkwürdig

richtigen dekorativen

Empfinden und einer

so merkwürdig reichen

Erfindungsgabe zeugt

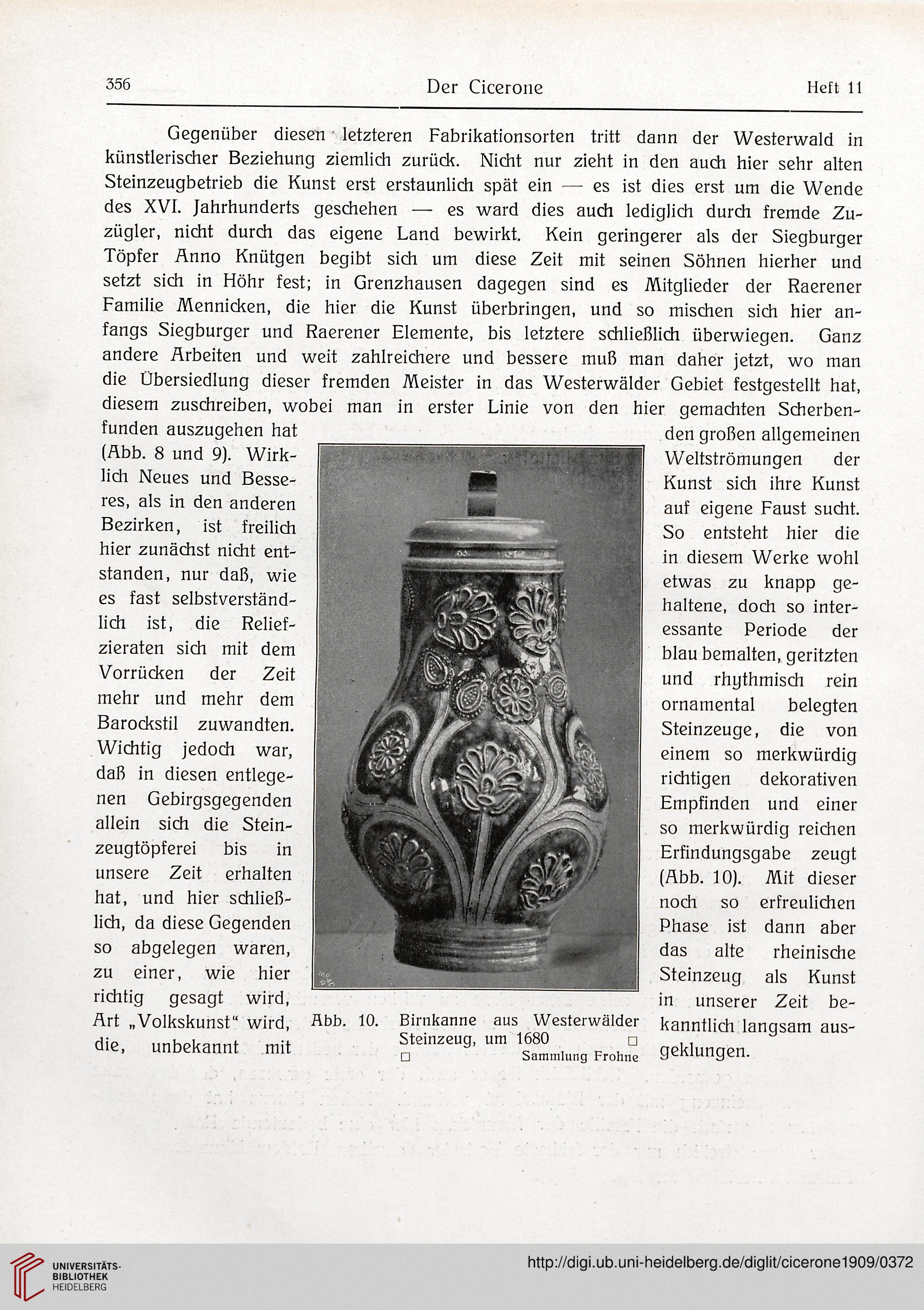

(Abb. 10). Mit dieser

noch so erfreulichen

Phase ist dann aber

das alte rheinische

Steinzeug als Kunst

in unserer Zeit be-

Art „Volkskunst“ wird, Abb. 10. Birnkanne aus Westerwälder kanntlich langsam aus-

Steinzeuq, um 1680 □ _, ,

□ Sammlung Frohne CJCKlungßn.

die, unbekannt mit

Der Cicerone

lieft 11

Gegenüber diesen letzteren Fabrikationsorten tritt dann der Westerwald in

künstlerischer Beziehung ziemlich zurück. Nicht nur zieht in den auch hier sehr alten

Steinzeugbetrieb die Kunst erst erstaunlich spät ein — es ist dies erst um die Wende

des XVI. Jahrhunderts geschehen — es ward dies auch lediglich durch fremde Zu-

zügler, nicht durch das eigene Land bewirkt. Kein geringerer als der Siegburger

Töpfer Änno Knütgen begibt sich um diese Zeit mit seinen Söhnen hierher und

setzt sich in Höhr fest; in Grenzhausen dagegen sind es Mitglieder der Raerener

Familie Mennicken, die hier die Kunst überbringen, und so mischen sich hier an-

fangs Siegburger und Raerener Elemente, bis letztere schließlich überwiegen. Ganz

andere Arbeiten und weit zahlreichere und bessere muß man daher jetzt, wo man

die Übersiedlung dieser fremden Meister in das Westerwälder Gebiet festgestellt hat,

diesem zuschreiben, wobei man in erster Linie von den hier gemachten Scherben-

funden auszugehen hat

(Abb. 8 und 9). Wirk-

lich Neues und Besse-

res, als in den anderen

Bezirken, ist freilich

hier zunächst nicht ent-

standen, nur daß, wie

es fast selbstverständ-

lich ist, die Relief-

zieraten sich mit dem

Vorrücken der Zeit

mehr und mehr dem

Barockstil zuwandten.

Wichtig jedoch war,

daß in diesen entlege-

nen Gebirgsgegenden

allein sich die Stein-

zeugtöpferei bis in

unsere Zeit erhalten

hat, und hier schließ-

lich, da diese Gegenden

so abgelegen waren,

zu einer, wie hier

richtig gesagt wird,

den großen allgemeinen

Weltströmungen der

Kunst sich ihre Kunst

auf eigene Faust sucht.

So entsteht hier die

in diesem Werke wohl

etwas zu knapp ge-

haltene, doch so inter-

essante Periode der

blau bemalten, geritzten

und rhythmisch rein

ornamental belegten

Steinzeuge, die von

einem so merkwürdig

richtigen dekorativen

Empfinden und einer

so merkwürdig reichen

Erfindungsgabe zeugt

(Abb. 10). Mit dieser

noch so erfreulichen

Phase ist dann aber

das alte rheinische

Steinzeug als Kunst

in unserer Zeit be-

Art „Volkskunst“ wird, Abb. 10. Birnkanne aus Westerwälder kanntlich langsam aus-

Steinzeuq, um 1680 □ _, ,

□ Sammlung Frohne CJCKlungßn.

die, unbekannt mit