Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0621

DOI Heft:

19. Heft

DOI Artikel:Brüning, Adolf: Fürstenberger Porzellan

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0621

Fürstenberger Porzellan

593

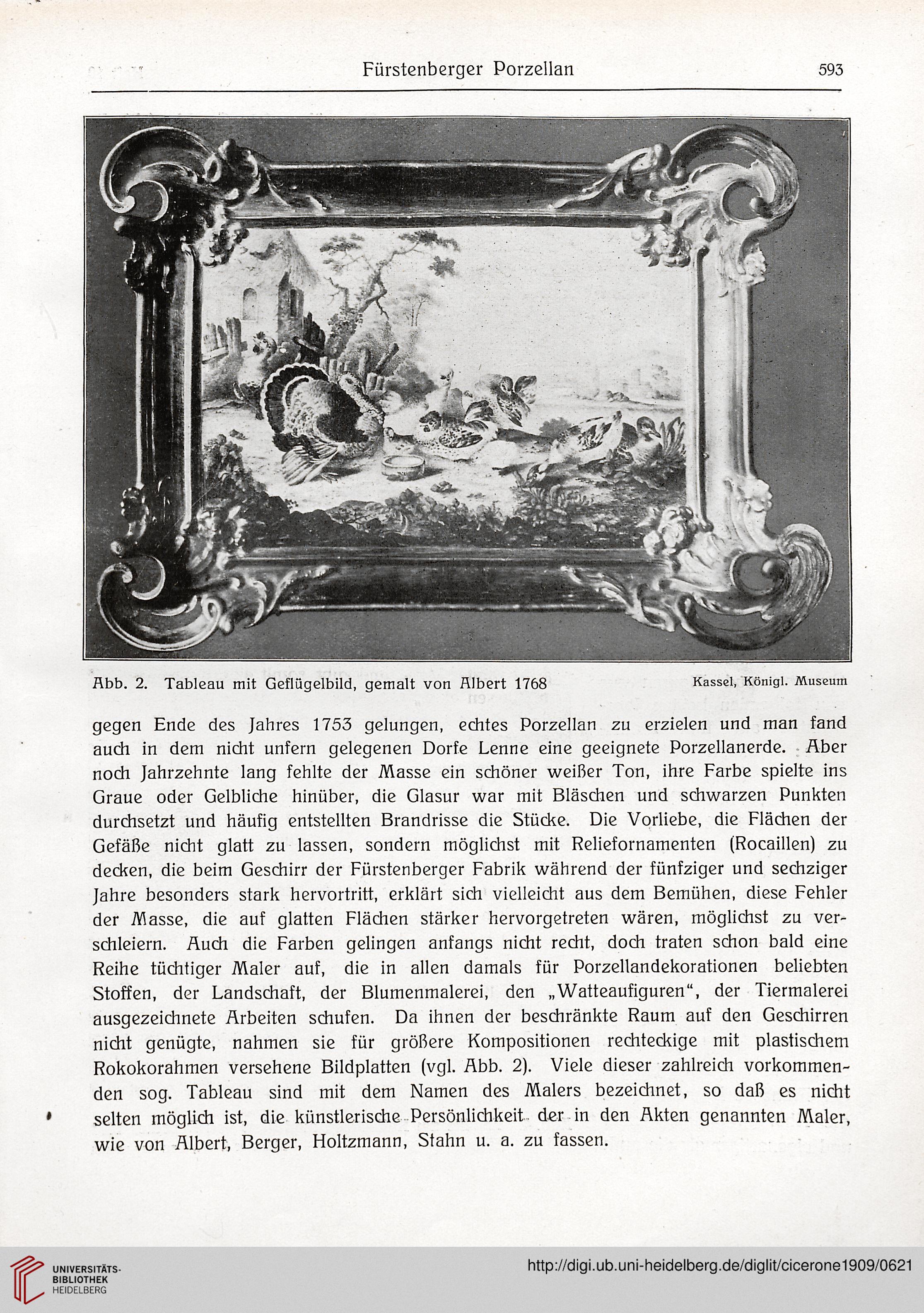

Äbb. 2. Tableau mit Geflügelbild, gemalt von Älbert 1768 Kassel, Königi. Museum

gegen Ende des Jahres 1753 gelungen, echtes Porzellan zu erzielen und man fand

auch in dem nicht unfern gelegenen Dorfe Lenne eine geeignete Porzellanerde. Aber

noch Jahrzehnte lang fehlte der Masse ein schöner weißer Ton, ihre Farbe spielte ins

Graue oder Gelbliche hinüber, die Glasur war mit Bläschen und schwarzen Punkten

durchsetzt und häufig entstellten Brandrisse die Stücke. Die Vorliebe, die Flächen der

Gefäße nicht glatt zu lassen, sondern möglichst mit Reliefornamenten (Rocaillen) zu

decken, die beim Geschirr der Fürstenberger Fabrik während der fünfziger und sechziger

Jahre besonders stark hervortritt, erklärt sich vielleicht aus dem Bemühen, diese Fehler

der Masse, die auf glatten Flächen stärker hervorgetreten wären, möglichst zu ver-

schleiern. Auch die Farben gelingen anfangs nicht recht, doch traten schon bald eine

Reihe tüchtiger Maler auf, die in allen damals für Porzellandekorationen beliebten

Stoffen, der Landschaft, der Blumenmalerei, den „Watteaufiguren“, der Tiermalerei

ausgezeichnete Arbeiten schufen. Da ihnen der beschränkte Raum auf den Geschirren

nicht genügte, nahmen sie für größere Kompositionen rechteckige mit plastischem

Rokokorahmen versehene Bildplatten (vgl. Abb. 2). Viele dieser zahlreich vorkommen-

den sog. Tableau sind mit dem Namen des Malers bezeichnet, so daß es nicht

selten möglich ist, die künstlerische Persönlichkeit der in den Akten genannten Maler,

wie von Albert, Berger, Holtzmann, Stahn u. a. zu fassen.

593

Äbb. 2. Tableau mit Geflügelbild, gemalt von Älbert 1768 Kassel, Königi. Museum

gegen Ende des Jahres 1753 gelungen, echtes Porzellan zu erzielen und man fand

auch in dem nicht unfern gelegenen Dorfe Lenne eine geeignete Porzellanerde. Aber

noch Jahrzehnte lang fehlte der Masse ein schöner weißer Ton, ihre Farbe spielte ins

Graue oder Gelbliche hinüber, die Glasur war mit Bläschen und schwarzen Punkten

durchsetzt und häufig entstellten Brandrisse die Stücke. Die Vorliebe, die Flächen der

Gefäße nicht glatt zu lassen, sondern möglichst mit Reliefornamenten (Rocaillen) zu

decken, die beim Geschirr der Fürstenberger Fabrik während der fünfziger und sechziger

Jahre besonders stark hervortritt, erklärt sich vielleicht aus dem Bemühen, diese Fehler

der Masse, die auf glatten Flächen stärker hervorgetreten wären, möglichst zu ver-

schleiern. Auch die Farben gelingen anfangs nicht recht, doch traten schon bald eine

Reihe tüchtiger Maler auf, die in allen damals für Porzellandekorationen beliebten

Stoffen, der Landschaft, der Blumenmalerei, den „Watteaufiguren“, der Tiermalerei

ausgezeichnete Arbeiten schufen. Da ihnen der beschränkte Raum auf den Geschirren

nicht genügte, nahmen sie für größere Kompositionen rechteckige mit plastischem

Rokokorahmen versehene Bildplatten (vgl. Abb. 2). Viele dieser zahlreich vorkommen-

den sog. Tableau sind mit dem Namen des Malers bezeichnet, so daß es nicht

selten möglich ist, die künstlerische Persönlichkeit der in den Akten genannten Maler,

wie von Albert, Berger, Holtzmann, Stahn u. a. zu fassen.