Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0197

DOI Heft:

6. Heft

DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Die Lazarusschnelle des Jan Emens

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0197

Die Lazarusschnelle des Jan Emens

181

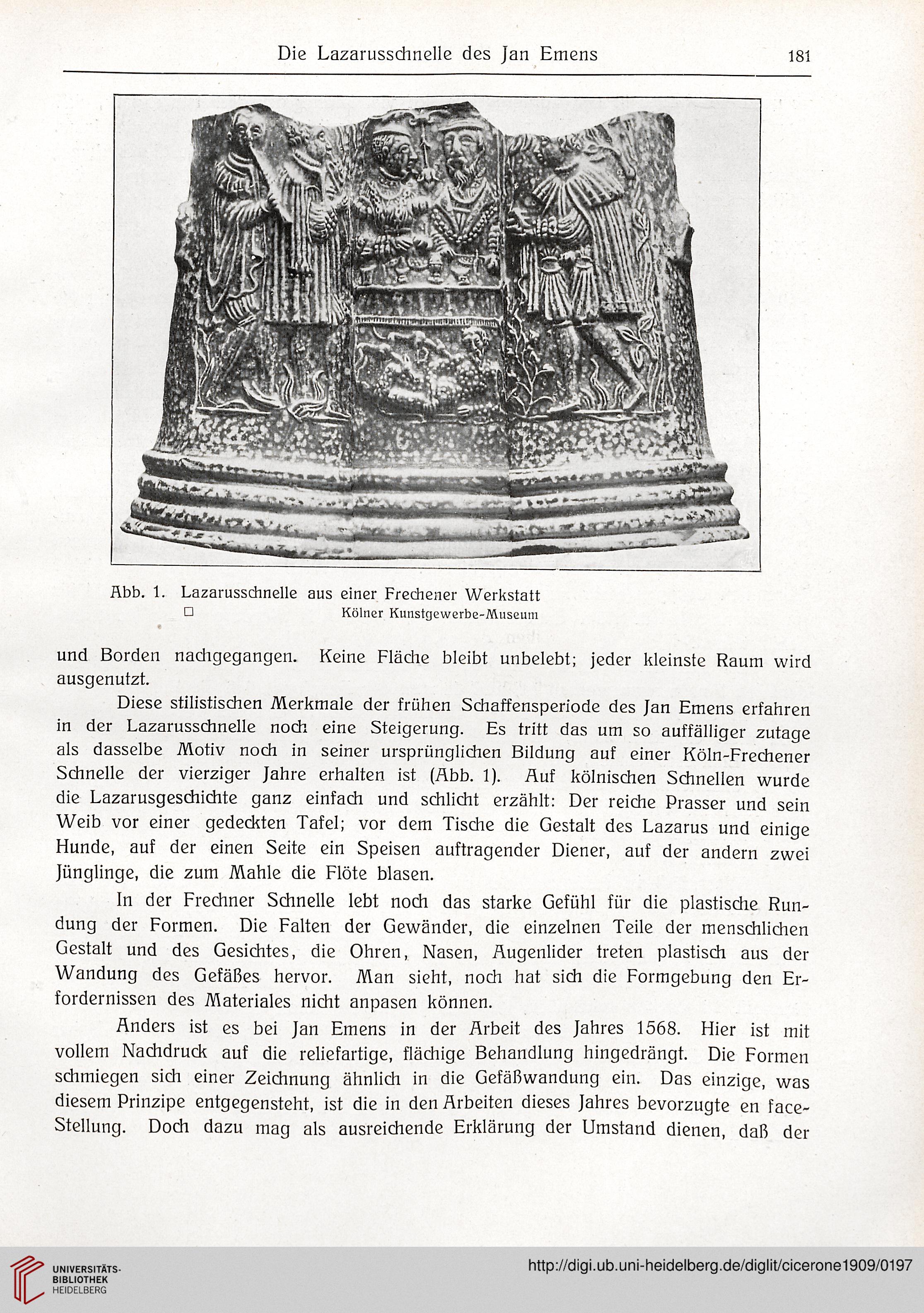

Äbb. 1. Lazarusschnelle aus einer Frediener Werkstatt

□ Kölner Kunstgewerbe-Museum

und Borden nadrgegangen. Keine Fläche bleibt unbelebt; jeder kleinste Raum wird

ausgenutzt.

Diese stilistischen Merkmale der frühen Schaffensperiode des Jan Emens erfahren

in der Lazarusschnelle noch eine Steigerung. Es tritt das um so auffälliger zutage

als dasselbe Motiv noch in seiner ursprünglichen Bildung auf einer Köln-Frechener

Schnelle der vierziger Jahre erhalten ist (Abb. 1). Auf kölnischen Schnellen wurde

die Lazarusgeschichte ganz einfach und schlicht erzählt; Der reiche Prasser und sein

Weib vor einer gedeckten Tafel; vor dem Tische die Gestalt des Lazarus und einige

Hunde, auf der einen Seite ein Speisen auftragender Diener, auf der andern zwei

Jünglinge, die zum Mahle die Flöte blasen.

In der Frechner Schnelle lebt noch das starke Gefühl für die plastische Run-

dung der Formen. Die Falten der Gewänder, die einzelnen Teile der menschlichen

Gestalt und des Gesichtes, die Ohren, Nasen, Augenlider treten plastisch aus der

Wandung des Gefäßes hervor. Man sieht, nodi hat sich die Formgebung den Er-

fordernissen des Materiales nicht anpasen können.

Anders ist es bei Jan Emens in der Arbeit des Jahres 1568. Hier ist mit

vollem Nachdruck auf die reliefartige, flächige Behandlung hingedrängt. Die Formen

schmiegen sich einer Zeichnung ähnlich in die Gefäßwandung ein. Das einzige, was

diesem Prinzipe entgegensteht, ist die in den Arbeiten dieses Jahres bevorzugte en face-

Stellung. Doch dazu mag als ausreichende Erklärung der Umstand dienen, daß der

181

Äbb. 1. Lazarusschnelle aus einer Frediener Werkstatt

□ Kölner Kunstgewerbe-Museum

und Borden nadrgegangen. Keine Fläche bleibt unbelebt; jeder kleinste Raum wird

ausgenutzt.

Diese stilistischen Merkmale der frühen Schaffensperiode des Jan Emens erfahren

in der Lazarusschnelle noch eine Steigerung. Es tritt das um so auffälliger zutage

als dasselbe Motiv noch in seiner ursprünglichen Bildung auf einer Köln-Frechener

Schnelle der vierziger Jahre erhalten ist (Abb. 1). Auf kölnischen Schnellen wurde

die Lazarusgeschichte ganz einfach und schlicht erzählt; Der reiche Prasser und sein

Weib vor einer gedeckten Tafel; vor dem Tische die Gestalt des Lazarus und einige

Hunde, auf der einen Seite ein Speisen auftragender Diener, auf der andern zwei

Jünglinge, die zum Mahle die Flöte blasen.

In der Frechner Schnelle lebt noch das starke Gefühl für die plastische Run-

dung der Formen. Die Falten der Gewänder, die einzelnen Teile der menschlichen

Gestalt und des Gesichtes, die Ohren, Nasen, Augenlider treten plastisch aus der

Wandung des Gefäßes hervor. Man sieht, nodi hat sich die Formgebung den Er-

fordernissen des Materiales nicht anpasen können.

Anders ist es bei Jan Emens in der Arbeit des Jahres 1568. Hier ist mit

vollem Nachdruck auf die reliefartige, flächige Behandlung hingedrängt. Die Formen

schmiegen sich einer Zeichnung ähnlich in die Gefäßwandung ein. Das einzige, was

diesem Prinzipe entgegensteht, ist die in den Arbeiten dieses Jahres bevorzugte en face-

Stellung. Doch dazu mag als ausreichende Erklärung der Umstand dienen, daß der