Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0210

DOI Heft:

6. Heft

DOI Artikel:Sammlungen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0210

194

Der Cicerone

Heft 6

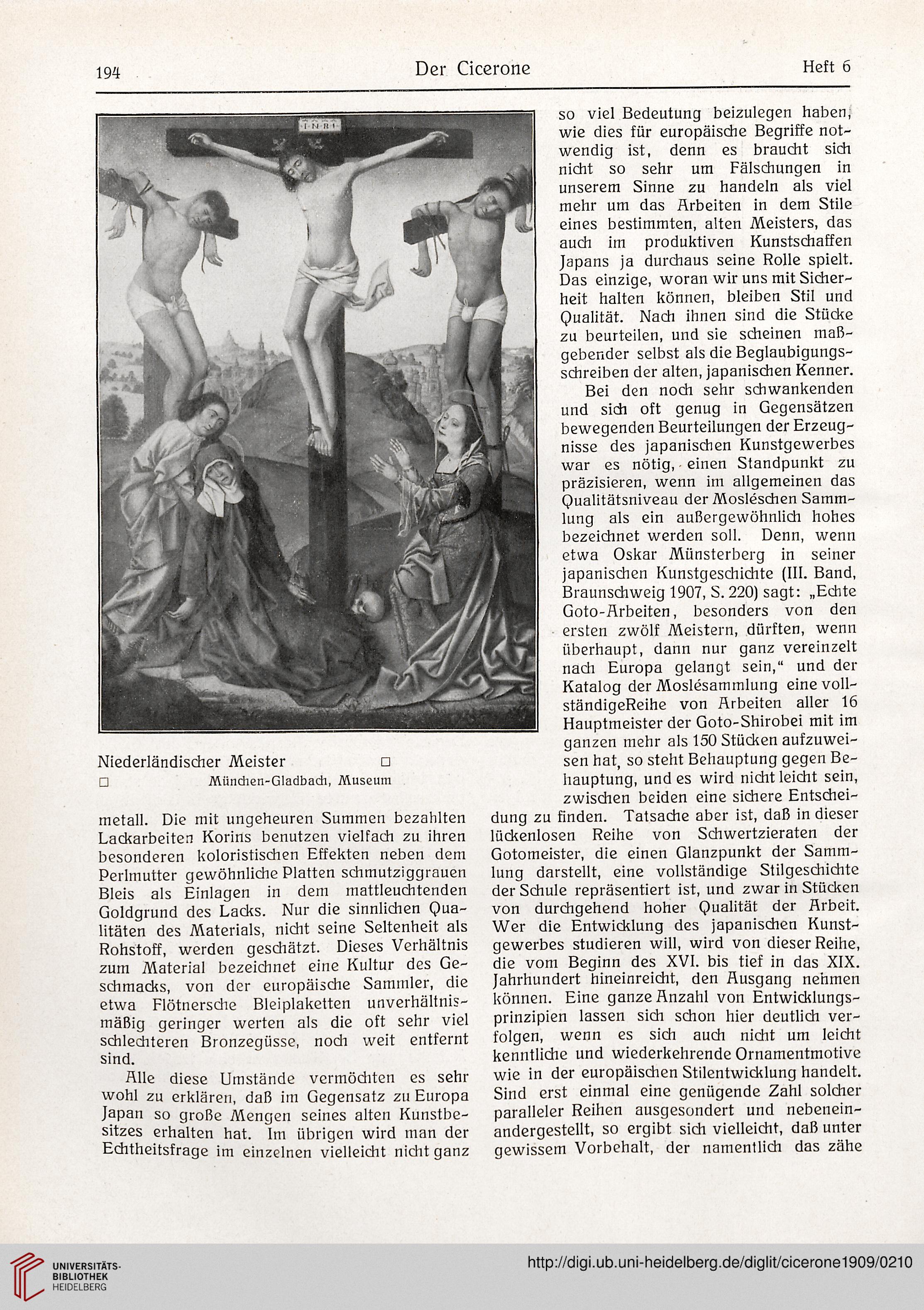

Niederländischer Meister □

□ Mündien-Gladbach, Museum

metall. Die mit ungeheuren Summen bezahlten

Lackarbeiten Korins benutzen vielfach zu ihren

besonderen koloristischen Effekten neben dem

Perlmutter gewöhnliche Platten schmutziggrauen

Bleis als Einlagen in dem mattleuchtenden

Goldgrund des Lacks. Nur die sinnlichen Qua-

litäten des Materials, nicht seine Seltenheit als

Rohstoff, werden geschätzt. Dieses Verhältnis

zum Material bezeichnet eine Kultur des Ge-

schmacks, von der europäische Sammler, die

etwa Flötnersche Bleiplaketten unverhältnis-

mäßig geringer werten als die oft sehr viel

schlechteren Bronzegüsse, nodi weit entfernt

sind.

Älle diese Umstände vermöchten es sehr

wohl zu erklären, daß im Gegensatz zu Europa

Japan so große Mengen seines alten Kunstbe-

sitzes erhalten hat. Im übrigen wird man der

Echtheitsfrage im einzelnen vielleicht nicht ganz

so viel Bedeutung beizulegen haben,

wie dies für europäische Begriffe not-

wendig ist, denn es braucht sich

nicht so sehr um Fälschungen in

unserem Sinne zu handeln als viel

mehr um das Ärbeiten in dem Stile

eines bestimmten, alten Meisters, das

auch im produktiven Kunstschaffen

Japans ja durchaus seine Rolle spielt.

Das einzige, woran wir uns mit Sicher-

heit halten können, bleiben Stil und

Qualität. Nach ihnen sind die Stücke

zu beurteilen, und sie scheinen maß-

gebender selbst als die Beglaubigungs-

schreiben der alten, japanischen Kenner.

Bei den noch sehr schwankenden

und sich oft genug in Gegensätzen

bewegenden Beurteilungen der Erzeug-

nisse des japanischen Kunstgewerbes

war es nötig, einen Standpunkt zu

präzisieren, wenn im allgemeinen das

Qualitätsniveau der Mosleschen Samm-

lung als ein außergewöhnlich hohes

bezeichnet werden soll. Denn, wenn

etwa Oskar Münsterberg in seiner

japanischen Kunstgeschichte (III. Band,

Braunschweig 1907, S. 220) sagt: „Echte

Goto-Ärbeiten, besonders von den

ersten zwölf Meistern, dürften, wenn

überhaupt, dann nur ganz vereinzelt

nach Europa gelangt sein,“ und der

Katalog der Moslesammlung eine voll-

ständigeReihe von Ärbeiten aller 16

Hauptmeister der Goto-Shirobei mit im

ganzen mehr als 150 Stücken aufzuwei-

sen hat, so steht Behauptung gegen Be-

hauptung, und es wird nicht leicht sein,

zwischen beiden eine sichere Entschei-

dung zu finden. Tatsache aber ist, daß in dieser

lückenlosen Reihe von Schwertzieraten der

Gotomeister, die einen Glanzpunkt der Samm-

lung darstellt, eine vollständige Stilgeschichte

der Schule repräsentiert ist, und zwar in Stücken

von durchgehend hoher Qualität der Ärbeit.

Wer die Entwicklung des japanischen Kunst-

gewerbes studieren will, wird von dieser Reihe,

die vom Beginn des XVI. bis tief in das XIX.

Jahrhundert hineinreicht, den Äusgang nehmen

können. Eine ganze Änzahl von Entwicklungs-

prinzipien lassen sich schon hier deutlich ver-

folgen, wenn es sich auch nicht um leicht

kenntliche und wiederkehrende Ornamentmotive

wie in der europäischen Stilentwicklung handelt.

Sind erst einmal eine genügende Zahl solcher

paralleler Reihen ausgesondert und nebenein-

andergestellt, so ergibt sich vielleicht, daß unter

gewissem Vorbehalt, der namentlich das zähe

Der Cicerone

Heft 6

Niederländischer Meister □

□ Mündien-Gladbach, Museum

metall. Die mit ungeheuren Summen bezahlten

Lackarbeiten Korins benutzen vielfach zu ihren

besonderen koloristischen Effekten neben dem

Perlmutter gewöhnliche Platten schmutziggrauen

Bleis als Einlagen in dem mattleuchtenden

Goldgrund des Lacks. Nur die sinnlichen Qua-

litäten des Materials, nicht seine Seltenheit als

Rohstoff, werden geschätzt. Dieses Verhältnis

zum Material bezeichnet eine Kultur des Ge-

schmacks, von der europäische Sammler, die

etwa Flötnersche Bleiplaketten unverhältnis-

mäßig geringer werten als die oft sehr viel

schlechteren Bronzegüsse, nodi weit entfernt

sind.

Älle diese Umstände vermöchten es sehr

wohl zu erklären, daß im Gegensatz zu Europa

Japan so große Mengen seines alten Kunstbe-

sitzes erhalten hat. Im übrigen wird man der

Echtheitsfrage im einzelnen vielleicht nicht ganz

so viel Bedeutung beizulegen haben,

wie dies für europäische Begriffe not-

wendig ist, denn es braucht sich

nicht so sehr um Fälschungen in

unserem Sinne zu handeln als viel

mehr um das Ärbeiten in dem Stile

eines bestimmten, alten Meisters, das

auch im produktiven Kunstschaffen

Japans ja durchaus seine Rolle spielt.

Das einzige, woran wir uns mit Sicher-

heit halten können, bleiben Stil und

Qualität. Nach ihnen sind die Stücke

zu beurteilen, und sie scheinen maß-

gebender selbst als die Beglaubigungs-

schreiben der alten, japanischen Kenner.

Bei den noch sehr schwankenden

und sich oft genug in Gegensätzen

bewegenden Beurteilungen der Erzeug-

nisse des japanischen Kunstgewerbes

war es nötig, einen Standpunkt zu

präzisieren, wenn im allgemeinen das

Qualitätsniveau der Mosleschen Samm-

lung als ein außergewöhnlich hohes

bezeichnet werden soll. Denn, wenn

etwa Oskar Münsterberg in seiner

japanischen Kunstgeschichte (III. Band,

Braunschweig 1907, S. 220) sagt: „Echte

Goto-Ärbeiten, besonders von den

ersten zwölf Meistern, dürften, wenn

überhaupt, dann nur ganz vereinzelt

nach Europa gelangt sein,“ und der

Katalog der Moslesammlung eine voll-

ständigeReihe von Ärbeiten aller 16

Hauptmeister der Goto-Shirobei mit im

ganzen mehr als 150 Stücken aufzuwei-

sen hat, so steht Behauptung gegen Be-

hauptung, und es wird nicht leicht sein,

zwischen beiden eine sichere Entschei-

dung zu finden. Tatsache aber ist, daß in dieser

lückenlosen Reihe von Schwertzieraten der

Gotomeister, die einen Glanzpunkt der Samm-

lung darstellt, eine vollständige Stilgeschichte

der Schule repräsentiert ist, und zwar in Stücken

von durchgehend hoher Qualität der Ärbeit.

Wer die Entwicklung des japanischen Kunst-

gewerbes studieren will, wird von dieser Reihe,

die vom Beginn des XVI. bis tief in das XIX.

Jahrhundert hineinreicht, den Äusgang nehmen

können. Eine ganze Änzahl von Entwicklungs-

prinzipien lassen sich schon hier deutlich ver-

folgen, wenn es sich auch nicht um leicht

kenntliche und wiederkehrende Ornamentmotive

wie in der europäischen Stilentwicklung handelt.

Sind erst einmal eine genügende Zahl solcher

paralleler Reihen ausgesondert und nebenein-

andergestellt, so ergibt sich vielleicht, daß unter

gewissem Vorbehalt, der namentlich das zähe