Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0575

DOI Heft:

17. Heft

DOI Artikel:Von den Auktionen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0575

Von den Äuktionen

551

(Nr. 1141), eine ansprechende italienische Arbeit

des XVI. Jahrhunderts, erreichte 5600 fr.

Nr. 586 die Standfigur einer Pallas Äthene

aus vergoldeter Bronze, 94 cm hoch, stieg rasch

von 1000 fr. auf 1950 fr. Nr. 587, ein großes

italienisches Bronzerelief, die Stiftung des Fran-

ziskanerordens darstellend (46,5 auf 1,34 cm),

von 1500 auf 2600 fr. Die vier jeweils 69 cm

hohen allegorischen Bronzefiguren (Nr. 467 bis

470), von denen eine „der Friede“ vom

Katalog als „Modell von Sansovino“

bezeichnet wird, wurden zusammen

zum Preise von 4100 fr. zum Ausruf

gebracht und für 4400 fr. zugeschlagen.

Die beiden Pendants (Nr. 471 und 472)

„Ätalante mit Amor“ und „Meleager“

(55 und 53 cm hoch) zwei gute Bronze-

figuren, „Modelle von Bartolomeo

Ammannati“ erreichten 2000 fr. und

die Bronze „Peter Vischer“ (Nr. 488),

ein alter Abguß vom Selbstbildnis

Vischers am Sebaidusgrabe (Höhe

38 cm), 3600 fr. Die Bronzefigur des

„Giorno“ (33,5x15,3 cm) nach Michel-

angelos bekannter Grabplastik (Nr. 506

„vermutlich von Tribolo“), für 3000 fr.

angeboten, ergab 6800 fr., der Dona-

tello zugeschriebene Mörser Nr. 434

(16 cm hoch, Durchm. 20 cm), der mit

5000 fr. ausgerufen wurde, 6700 fr. und

der vielbewunderte Türklopfer aus ver-

goldetem Rotkupfer (Nr. 448), eine

nackte weibliche Figur umgeben von

kämpfenden Drachen (Höhe 41 cm),

3900 fr.

Die fünf Teile der reichgeschnitzten

Kommunionbank von Xavery (Nr. 1558)

wurden für 5000 fr., die beiden ita-

lienischen Truhen (Nr. 1559 und 1560)

vom Anfang des XVII. Jahrhunderts

für je 1000 fr. und die beiden großen,

je 3,27 m hohen holzgeschnitzten Zier-

stücke mit übereinander emporklettern-

den Putten, italienische Arbeiten des

XVII. Jahrhunderts (Nr. 1557), für 3700 fr.

zugeschlagen. Ein großer (2,60x1,85 m)

italienischer Wandteppich aus Goldbrokat über

den Kern gestickt und appliziert (Nr. 1078) ist

mit 2300 fr. bezahlt worden.

Bei dem Verkauf der Gemäldesammlung ent-

standen zwischen den ersten Angeboten und

den endgülttgen Preisen keine allzugroßen Diffe-

renzen; nur die „Anbetung der Könige“ die 1632

von Rembrandt gemalt und von einem unbe-

kannten vlämischen Maler ergänzt worden sein

soll, stieg rasch von 20000 fr. auf 105 000fr. (!)

und der sogenannte Velasquez von 10000 auf

40000 fr. Die Summen, um die beide Bilder

angeboten wurden, ließen schon deutlich die

Unsicherheit der Zuteilung erkennen. Der „Rem-

brandt“ ist möglicherweise im Atelier des Mei-

sters oder nahe dabei entstanden und dadurch

vielleicht von etwelchem Interesse; von der Hand

Rembrandts selbst enthält das Bild aber gewiß

nichts. Für die Urheberschaft des Velasquez an

der Marter des heiligen Quiriacus spricht nichts

als die Signatur und Datierung (1625), die nach

dem Katalog allerdings „allen Putzmitteln Trotz

bietet“.

Der sogenannte „Rafael“ der Sammlung, eine

Wiederholung der heiligen Familie in Mün-

chen, wurde für 5000 fr. angeboten und für

12000 fr. verkauft, das schon durch seine spä-

teren Signaturen verdächtige, angebliche Selbst-

porträt des Johannes Vermeer van Delft, das

gleichfalls für 5000 fr. ausgerufen wurde, ergab

13000 fr. Die „Maria Magdalena“, die Hof-

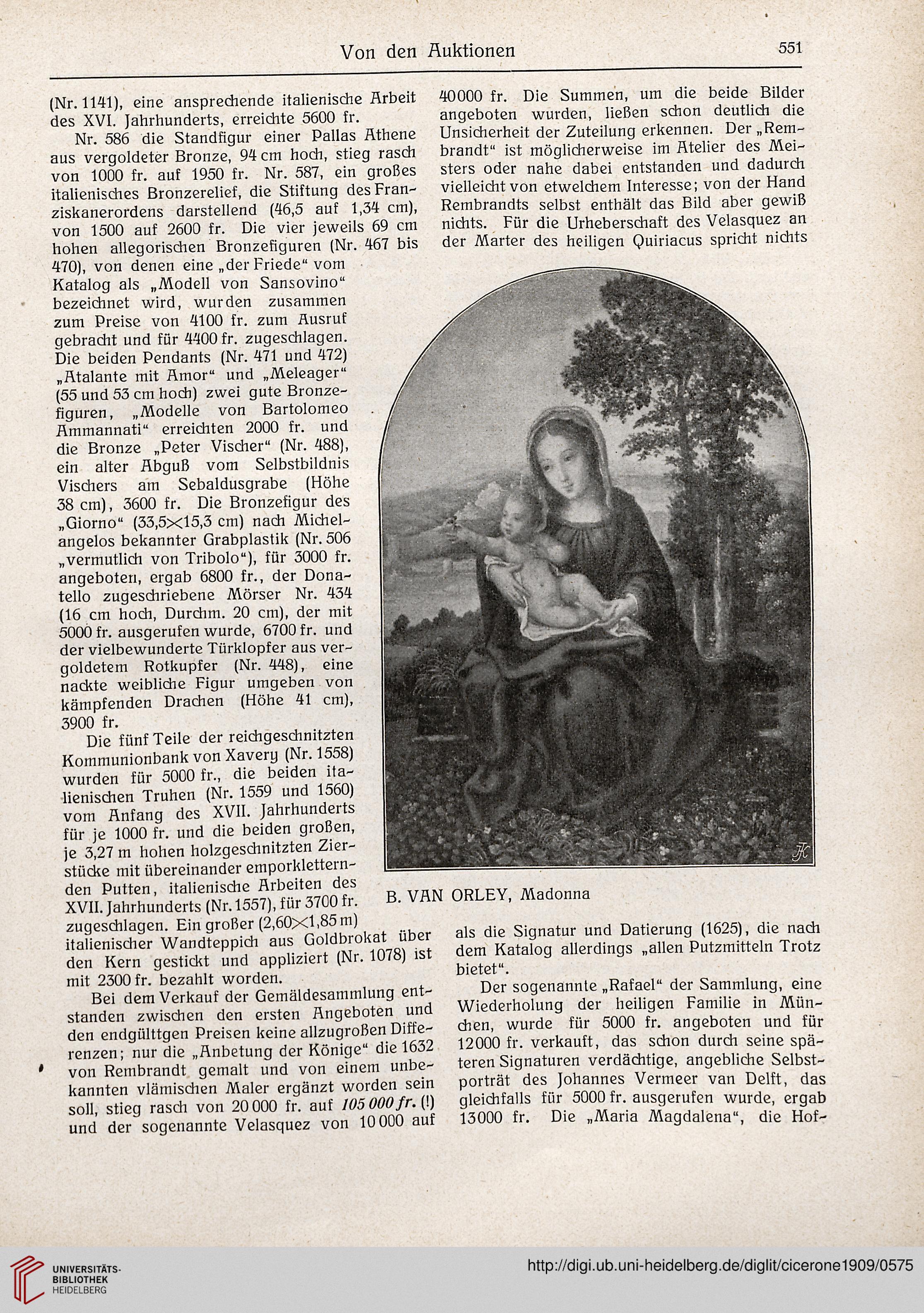

B. VAN ORLEY, Madonna

551

(Nr. 1141), eine ansprechende italienische Arbeit

des XVI. Jahrhunderts, erreichte 5600 fr.

Nr. 586 die Standfigur einer Pallas Äthene

aus vergoldeter Bronze, 94 cm hoch, stieg rasch

von 1000 fr. auf 1950 fr. Nr. 587, ein großes

italienisches Bronzerelief, die Stiftung des Fran-

ziskanerordens darstellend (46,5 auf 1,34 cm),

von 1500 auf 2600 fr. Die vier jeweils 69 cm

hohen allegorischen Bronzefiguren (Nr. 467 bis

470), von denen eine „der Friede“ vom

Katalog als „Modell von Sansovino“

bezeichnet wird, wurden zusammen

zum Preise von 4100 fr. zum Ausruf

gebracht und für 4400 fr. zugeschlagen.

Die beiden Pendants (Nr. 471 und 472)

„Ätalante mit Amor“ und „Meleager“

(55 und 53 cm hoch) zwei gute Bronze-

figuren, „Modelle von Bartolomeo

Ammannati“ erreichten 2000 fr. und

die Bronze „Peter Vischer“ (Nr. 488),

ein alter Abguß vom Selbstbildnis

Vischers am Sebaidusgrabe (Höhe

38 cm), 3600 fr. Die Bronzefigur des

„Giorno“ (33,5x15,3 cm) nach Michel-

angelos bekannter Grabplastik (Nr. 506

„vermutlich von Tribolo“), für 3000 fr.

angeboten, ergab 6800 fr., der Dona-

tello zugeschriebene Mörser Nr. 434

(16 cm hoch, Durchm. 20 cm), der mit

5000 fr. ausgerufen wurde, 6700 fr. und

der vielbewunderte Türklopfer aus ver-

goldetem Rotkupfer (Nr. 448), eine

nackte weibliche Figur umgeben von

kämpfenden Drachen (Höhe 41 cm),

3900 fr.

Die fünf Teile der reichgeschnitzten

Kommunionbank von Xavery (Nr. 1558)

wurden für 5000 fr., die beiden ita-

lienischen Truhen (Nr. 1559 und 1560)

vom Anfang des XVII. Jahrhunderts

für je 1000 fr. und die beiden großen,

je 3,27 m hohen holzgeschnitzten Zier-

stücke mit übereinander emporklettern-

den Putten, italienische Arbeiten des

XVII. Jahrhunderts (Nr. 1557), für 3700 fr.

zugeschlagen. Ein großer (2,60x1,85 m)

italienischer Wandteppich aus Goldbrokat über

den Kern gestickt und appliziert (Nr. 1078) ist

mit 2300 fr. bezahlt worden.

Bei dem Verkauf der Gemäldesammlung ent-

standen zwischen den ersten Angeboten und

den endgülttgen Preisen keine allzugroßen Diffe-

renzen; nur die „Anbetung der Könige“ die 1632

von Rembrandt gemalt und von einem unbe-

kannten vlämischen Maler ergänzt worden sein

soll, stieg rasch von 20000 fr. auf 105 000fr. (!)

und der sogenannte Velasquez von 10000 auf

40000 fr. Die Summen, um die beide Bilder

angeboten wurden, ließen schon deutlich die

Unsicherheit der Zuteilung erkennen. Der „Rem-

brandt“ ist möglicherweise im Atelier des Mei-

sters oder nahe dabei entstanden und dadurch

vielleicht von etwelchem Interesse; von der Hand

Rembrandts selbst enthält das Bild aber gewiß

nichts. Für die Urheberschaft des Velasquez an

der Marter des heiligen Quiriacus spricht nichts

als die Signatur und Datierung (1625), die nach

dem Katalog allerdings „allen Putzmitteln Trotz

bietet“.

Der sogenannte „Rafael“ der Sammlung, eine

Wiederholung der heiligen Familie in Mün-

chen, wurde für 5000 fr. angeboten und für

12000 fr. verkauft, das schon durch seine spä-

teren Signaturen verdächtige, angebliche Selbst-

porträt des Johannes Vermeer van Delft, das

gleichfalls für 5000 fr. ausgerufen wurde, ergab

13000 fr. Die „Maria Magdalena“, die Hof-

B. VAN ORLEY, Madonna